边界身份和群体

来自各个合并组织的参与者都对于合并过程给出了相互不同的含义,而对于Cordaid的管理人员来说,合并却并非含义模糊,因此我将更认真的来看一下在工作地点的群体和个体之间会发生的事情。组织图中象征性的边界在日常的实践中似乎仍然有相当大的影响力。

有关开发的一些竞争性的观点

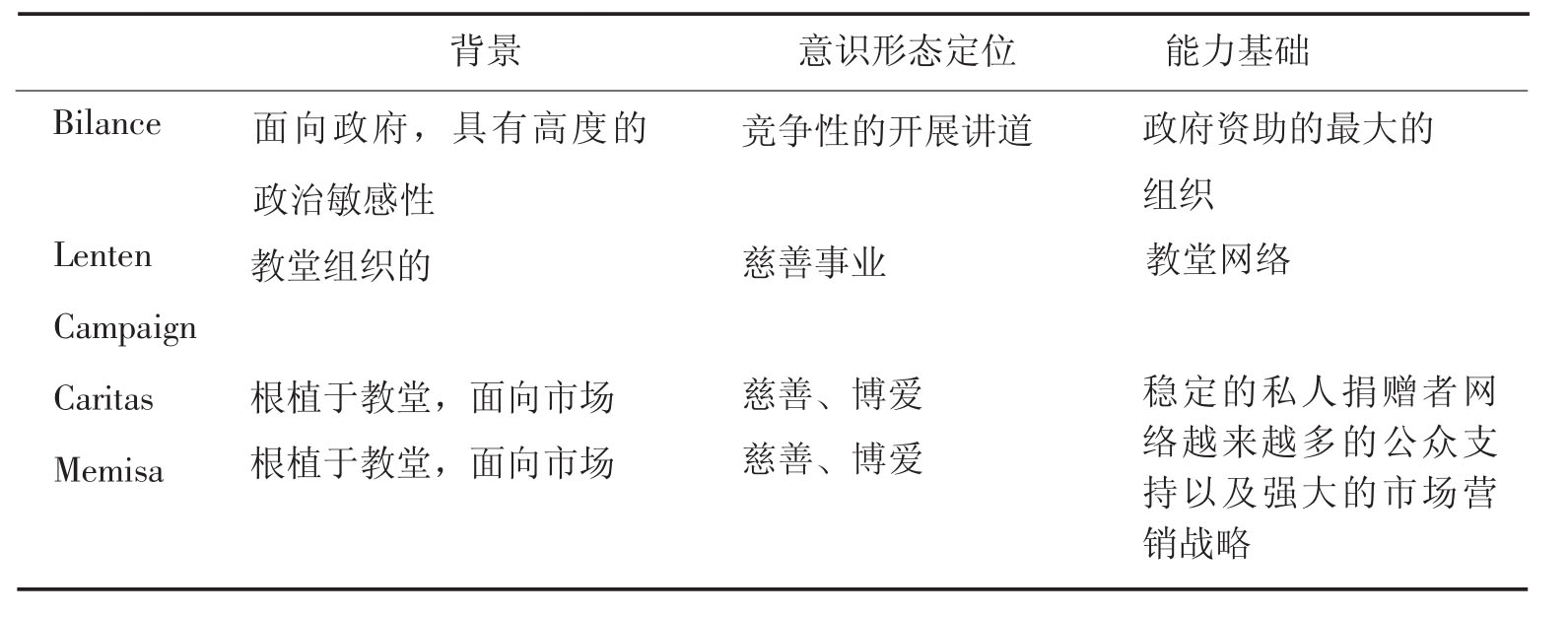

合并过程本身将花费大约4年的时间,合并双方将在具体方面和战略方面进行集中谈判和协商。由于合并方担心会失去自己的特征,尤其是那些代表着较小参与者的特征,因此它们在谈判中往往会进行一些无聊的争论。虽然所有的合并伙伴在教堂传道区中都有自己的根基,并且它们的网络就是天主教教堂的网络,但各个组织之间资金来源的多样性还是在开发和开发战略问题上导致了逐渐不同的观点。私人筹资组织(如Memisa和Caritas)中的各个天主教信徒(救济和慈善都是他们非常熟悉的词语)呼吁良知。另一方面,Bilance有政府的钱供自己支配,它的开发策略与荷兰官方的政策路线脱离得不是太远。因此,与Memisa、Caritas和LentenCampaign的做法不同的是,Bilance一直将更多的注意力放在了组织援助形式而不是个人援助形式上。在Cordaid合并以前,这或多或少还是常用的做法。两个组织共同分享来源于天主教慈善文化工作中的专业知识,而第三个组织虽然仍然挂着天主教的名义,但它却开发出了一套与其他(半)政府组织共用的工作惯例,项目管理是它最主要的运作模式。

表12.1 合并伙伴及其它们的特征

Bilance的一个地区领导人在合并和组织文化方面进行的个人研究验证了这些特征。根据这个内部研究,通常将工作重点放在筹集资金上的三个组织的成员比共同筹集资金的机构——Bilance的成员表现出了更强的企业家精神。如果说后者拥有什么创新能力的话,管理和控制制度无疑是最好的代表。毕竟项目管理和政府资金的计算一直是其的核心业务,而其他的一些组织通常必须进行游说以便获得资金支持。为了争取到资金的支持和荷兰公众舆论上的好感而必须要进行的某些活动已经使得这些组织更加注重活动。

当人们在2000年1月在海牙的新办公室中开始一起工作的时候,他们还都带着一些受各自传统影响的心理状态和职业伦理。这三个组织的文化使得自己在对工作控制的官僚主义规则的评价方面有不同的观点。根据同一个内部报告,Memisa和Caritas的人员不会首先根据自己对策略实施的强烈感觉来行动。因此,他们担心占人员大多数的Bilance的人员将内部的工作程序和官僚主义控制机制(该机制使他们非常喜欢的非正式工作环境消失了)强加给自己。然而,在地区项目部门中,Bilance以前的人员却认为他们的工作与他们在新的国内部门中必须要做的工作是相互分离和独立的,实际上前者确实优于后者。同时,所有的员工都担心如果其他人的职位在组织结构中非常突出,那么他们的职位可能会受到威胁。组织成员将自己分成了下列两个群体:致力于紧急情况救助和医疗救济的群体和专注于消除结构性贫穷的群体,Cordaid在每年的报告的使命声明也证实了这一点。各个组织以前的目标明显被并列放在了一起:(1)提供紧急情况援助和向难民提供援助;(2)向特定的目标群体提供援助,如老年人、残疾人和儿童等;(3)提供医疗援助;(4)与从结构上消除边缘化人群,尤其是发展中国家和中东欧边缘化人群有关的所有方面(Cordaid,2001,78)。

每个组织成员都可以根据他/她的基础很容易挑选出属于自己的业务:(1)和(2)适用于Caritas和LentenCampaign的工作,(3)明确地描述出了Memisa的工作领域,而(4)则完整地呈现出了Bilance以前的开发观点。

在使命声明中区分开来的这些活动以及组织结构本身复制了过去的组织边界。它们没有努力地去详细阐述新的和系统性的工作原理主体以及作为天主教私人组织的Cordaid所持的坚固立场。有关公司身份和相应工作惯例的明确的策略文档到目前为止还没有编写出来。管理人员在内心中都有这样一个假设,即这样的一种观点应当在实践中形成。然而,在实践中发生的事情是人们通常会对彼此的行为感到生气。请考虑下列这样一个事件。

边界标记

在Cordaid的新大楼中,要找到合并伙伴的位置仍然是可能的。虽然来自所有组织的个体成员的号码也成为了新成立的部门的一个组成部分,但占据这些部门的却主要是来自同一组织背景的成员。这些部门的物理外观也说明了过去部门的划分。例如,当将医生和医疗用品送往非洲时,Memisa部门的走廊表明了它过去的性质和衣服,它们代表着一代医疗开发工作者的自豪感。在2001年部长来到Cordaid参加会议时,管理人员(协调部门)要求所有的员工在她进入大楼时都要回避。对该事件的看法多种多样。Bilance以前的人员认为引发争论的装饰证明Memisa的工作者仍然以他们在开发问题上的“错误”观点为荣。另外一些人则认为这是Memisa公然反抗Bilance的人员的一个经过深思熟虑的战略,并且他们对管理人员的这种决定感到非常高兴。部长来了,穿过了这栋大楼;当她离开后,药箱和酷热的头盔又出现了。

这个表面上并不太重要的事件揭示了隐藏在下面的内部对抗的继续。这个事件在一定程度上也可以被称为仪式标记,科恩(1985,53)曾经对它进行过介绍。它也是被科恩称为社团的象征性建筑的东西的变形。通过重新装饰办公室这样一个可以给来访的部长留下好的印象的战略行动,无需给出任何具体的、有意义的表示便会令人想到临时的社区。因此象征性的“停火”活动突出了建立一个社团和合并一个组织之间的细线。

不用费太多力气,我们就可以列举出更多被视为是身份/社区的边界标记的事件。通过观察Cordaid中来自各个合并组织的人员的不同经历,我们明显发现在开发组织的性质问题上的论战很少围绕实际的行为差异展开。

另一个边界标记是项目批准的循环过程。地区部门的项目主管接收、处理、评估和监视长期的项目以及第三世界非政府组织提交的项目计划书。在这个过程中,项目主管经常地对标准进行检查,并且也经常地进行成本收益分析。该项目周期是Bilance在地区部门的人员“不可更改的内容”。他们努力来确保其批准的项目符合部门的标准,他们批准或不批准项目的正式会议始终是一个基准的时刻点。单个负责人以及整个部门都借此机会来证明自己的正统性(和其他人的非正统性)。拉丁美洲和非洲部门之间经常发生激烈的对抗。前者坚持认为“在非洲的那些部门经常批准一些甚至根本就不值得我们进行讨论的项目”,并且他们还控告他们“就像Memisa的医生一样在到底应该开发什么上根本没有一点点的想法”。由于部长的官方政治非常注重这块最穷的大陆,因此他们怀疑非洲部门得到了管理层的优惠对待,于是这便加强了他们对非洲部门那本已一成不变的印象。那些认为自己是Bilance传统的真正持有者的拉丁美洲官员担心他们的地位会得到进一步的侵蚀。另一方面,得到Cordaid的管理层默默支持的非洲官员认为他们的拉丁美洲的同事“是开发理论家,明显地对被普通荷兰人视为慈善事业的东西没有同情心”。

这项慈善工作(指提供具体帮助,连Bilance的顽固分子都取得了传教士资格)尤其得到了Memisa和Caritas的推广,如借助廉价的营销技巧向无辜的荷兰市民表现自己的善心。在为批准项目而召开的会议上充满了这种类型的讨论,因此它们不断地得到了“边界仪式”的特征(科恩,1985,50)。标准集的不同表述方法可以确保这些标准集成为可以用来确定和加强不同群体之间的边界的象征性设备。据称,项目可测量的定量结果对一些人(如Bilance的人员,“他们只是分发资金或药品”)来说仅仅是构成了争论的另一个话题,而对另外一些人(如Memisa的医生)来说可能只是构成了其引以为豪的对象而已。

秘鲁儿童住宿这一案例很好地说明了这种内部的敌对状况是如何与管理层的合并战略相抵触的。Memisa的项目不仅证明了它对儿童来说是一个好的电视节目,它甚至还赢得了荷兰天主教广播公司KRO的奖励。Cordaid的领导人很高兴地去参加了这项活动。在参加这项活动时,他面临着这样一项局面,即前述的项目主管不打算继续资助该获奖项目。回到办公室后,地区负责主管受到了强烈的谴责,因为其建立一个统一的合并组织的策略(至少在外人看来)已经使某些公众受到了极大的伤害。在他将Memisa和公司协调部门视为是在媒体上吸引Cordaid和更多公众注意的理想工具的同时,他还必须要断定Bilance忠诚的人员占主导地位的另外一些部门并没有为支持这项战略做好准备。在这个特定的案例中,项目主管可以利用这个机会来提高其部门的标准,以便为她(和她的部门)所拒绝的新组织的策略设置一些限制。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。