使关系方法运用于危机管理的框架

危机管理是一个应用型的领域。危机管理人员需要使用一些工具去度过危机。因此,声称关系方法对危机管理有价值是不够的,必须向危机管理人员说明他们怎样才能在危机管理中运用关系方法。这一部分将解释“归因理论”如何被作为将关系方法运用于危机管理的框架架构。这一探讨始于陈述“归因理论”的基本主张,然后讨论“归因理论”如何运用,以解释危机引发的关系破坏,了解过去的关系如何让人感知现在的危机事件,以及建议修补关系的战略。

“归因理论”

“归因理论”基于人们自发地探索事件起因的假设,人们要知道一件事为什么会发生。人们对广泛知识的探索已经证明了这种假设。虽然人们确实在不断探索事件的起因,但某些情况会有助于启发探索者。突发事件或失败会激发人们的起因思考。这是一种适应作用,即人们渴望找到突发事件或失败的起因,以便去有效地对付它们。人们自然地给事件归因,特别是突发事件或失败。

归因的重要性在于它影响了人们对事件中人物的感觉和行为。了解了人们怎样给事件归因就能预期他们在感觉上和行为上对事件的反应。对一个负面事件的个人责任归因越大,人们就会越愤怒,而对事件中人物的看法也会越消极。因此,理解归因的过程对我们是有利的。

麦克阿雷、邓肯和拉塞尔(1992)分析出人们在探索时常用的四个归因方面。这些方面有助于决定事件原因是事件中人物(强的个人责任)或是外在的因素(弱的个人责任)。这四个归因方面是:稳定性、外在控制力、个人控制力和地点因素。稳定性是关于事件发生的频率,如果某人反复地与某事有关,这就是稳定;反之,就是不稳定。与不稳定事件相比,人们更习惯于把起因归到稳定事件中的人物身上。外在控制力是指有没有其他人能够控制事件的起因。强的外在控制力表明了有事件中人物以外的人控制这个事件;而弱的则显示了没有这种外在的控制力。外在控制力越大,人们越不会把起因归到事件中人物身上。个人控制力是关于事件中人物能否控制事件的起因。强的个人控制力说明了事件中人物控制了他本人在事件中的命运。个人控制力越强,人们越倾向把起因归于事件中人物。地点因素是指事件起因在于人物还是情境。当起因与事件中人物有关时,地点就是内因;当与情境有关时,地点就是外因。作为内因的地点因素会导致人们强烈地将起因归于事件中人物。

人们已建立了对四种归因方面的衡量方法。然而,研究一直说明个人控制力与地点因素在本质上是重复的,它们应该只是一个方面。重复的地方在于两者均反映了行为的意图。比如说,高的个人控制力和作为内因的地点都让人们感到是事件中人物的故意行为;而低的个人控制力和作为外因的地点都让人们感到是无意识的行为。因此,在功能上只有三个归因方面:稳定性、外在控制力以及地点/个人控制力。

“归因理论”与关系

对“归因理论”有了基本的了解后,我们来看看它是怎样适应危机管理的关系方法的。第一步,我们先将它放在关系框架中。这里需要解释一下“归因理论”是怎样说明关系中的潜在性破坏性事件的。

人际关系的应用。负面的事件会破坏关系,比如说公司运作中出现的麻烦。负面事件对关系的影响取决于如何说明事件。关系的历史是对关系中事件解释的一个影响因素。稳定性是关系历史的一个方面:当某个负面事件经常发生时,我们应把它的后果预计得更严重些。事件中人物有对付公共事件中让人难堪的行为的历史吗?另外,强烈的对于意图的归因,以及外在控制力的缺少,会增加对关系的破坏。事件中人物在没有外部干扰下故意做过令人难堪的行为吗?当事件中人物支配着事件(强的个人控制力)或者没有外在因素影响着事件(弱的外在控制力)时,人们会更加不满;相反,当事件中人物没有妨碍事件(弱的个人控制力)或者外部力量是事件的起因(强的外在控制力时),不满将降低。“归因理论”提供了一些这样的洞察力,即人们怎样说明和应对关系中可能发生的破坏性事件,这种洞察力对传播沟通的意义正在显现。

危机应用。相同的归因方面可以帮我们理解利益相关公众是如何诠释危机事件或利益相关公众与组织关系的破裂。这个信息可以用来促成对危机的合适反应。在这种情况下,“合适”指的是限定或修补因危机造成的关系破坏的反应。解开“归因理论”对危机管理的功用的第一步,是把这个理论用危机管理的术语表达出来,这提供了理解“归因理论”是怎样帮助修补关系的基础。

危机是引发归因研究的理想事件。危机通常是不能预见的并反映了某种形式的失败。火车出轨便说明了这点。虽然我们知道有火车出轨这种现象,却不能预测某辆火车何时会出轨,所以说火车出轨是不能预见的。还有,如果火车没有安全地到达目的地则说明了失败。利益相关公众应该寻找危机产生的原因,因为不可预见的失败是对人们进行归因的强大动力。危机归因经常会让组织对危机全面负责,因为利益相关公众会把危机起因归于组织。组织声誉的破坏和利益相关公众的不满会随着组织责任的增加而加剧。

“归因理论”的三个方面,为了解组织对一个特殊危机所负责任提供了一套体系。外在控制力是指组织以外的人物或团体是否对危机有控制力。例如,对组织的恐怖袭击就反映了强的外在控制力。这应该会减少人们对组织的危机责任的认知,因为这主要是外部因素的影响。内在地点/个人控制力指组织是否对引发危机的事件有控制力。大家都知道,把有缺陷的商品投入市场便反映了强的内在地点/个人控制力。当起因是内在地点/个人控制力时,组织的危机责任就会上涨;强的内在地点/个人控制力归因表明了组织应该采取预防措施,以防止危机发生。

稳定性有两种形式。第一,它可以指过去的危机,就是说稳定反映了一个组织的危机历史,而不稳定则反映了组织很少遭遇危机。稳定的危机表明了模式化的问题,组织要对这些问题负责,因为其没有采取行动以打破这个模式。第二,稳定性也可指一个组织的整体声誉——与利益相关公众的关系历史。好的声誉是建立在组织与利益相关公众交往中持续卓越地满足了对方需要基础上的,这种突出的行为提升了组织与利益相关公众的有益关系。良好声誉的一些典型表现包括对顾客提供的优质待遇,对媒体开放以及广泛参与社区活动;而坏的声誉往往是因为对利益相关公众与组织关系的忽略或滥用,忽视顾客的意见,很少参与社区活动,不重视员工安全等,因此组织应尽量避免这些情况发生。声誉也可以是不好不坏的。一种中性的声誉产生于利益相关公众与组织间无目的的相互作用,或者组织仅做了能最低限度维系与利益相关公众关系的行为,在这两种行为里,组织都没有对利益相关公众开展有效的工作,比如人们虽然接到并交纳了水力公司的账单,但他们对水力公司却没有什么有目的性的相互作用。

稳定性的两种形式反映了其特质的两个不同层面。过去危机的稳定性是具体的,因为它只集中在危机事件里,是利益相关公众与组织关系历史的一个窄方面。不过,范围虽然小,但以往危机能够直接作用于即将发生的事件,对说明现在的危机有巨大影响。重重出现的危机在性质上与孤立的危机不同。

声誉的稳定性是广泛的,它包含了由利益相关公众与组织关系历史构成的事件的方方面面。虽然没有太多的戏剧性,但声誉依然丰富了人们对危机的认知。一个强的好声誉会给在危机中的组织带来各种益处。首先,良好的声誉会产生“光环效应”,利益相关公众即使在危机中也会以积极的方式去理解组织。同时,也会使利益相关公众减少对组织的疑虑,或许还会降低组织的危机责任。其次,良好的声誉会使利益相关公众与组织之间建立积极的信用。这种信用可以用来抵消危机,利益相关公众会原谅这次危机,因为该组织在以前的危机中有过良好表现。再次,良好的声誉能带来最初的可信之源。可信度是接受者对传播者的态度。研究者发现可信度有两个特征:专业知识和可信任。前者是对业务的知识,后者是对接受者的良好愿望或关怀。最初的可信度与衍生可信度不同。它不是靠语言来告诉别人。而这两种可信度共同创造出最终的可信度,即超过说话人言语的可信度。可信度能够显著地影响信息引发的态度变化的程度。背景是最初可信度的一部分,所以,如果在危机前有强的好声誉,危机时组织发言人的信息便更加可信。

危机稳定性直接影响着组织危机责任的归因。危机越稳定,对组织危机责任的归因就越强烈。声誉稳定性影响着危机导致的消极后果。良好的声誉能减少消极后果,而坏声誉则增加消极后果。“归因理论”帮助危机管理人员预见利益相关公众对危机责任的归因。这些对组织危机责任的认知也与组织选择合适的危机反应有关联。

“归因理论”和危机反应

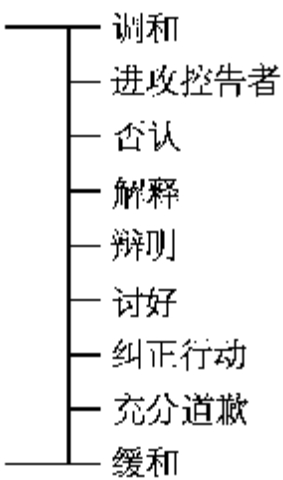

危机管理人员必须对危机做出反应——说些什么或做些什么。沉默和“无可奉告”是错误的选择,因为这样会使人们对其产生罪责感。各种各样的资料已开始证实存在着可能的危机反应。危机反应的清单的变化范围是从6条到20条。表1提供了一个清单以及文献中通常概括的战略。贝努瓦正确地将危机战略进行分类,他的根据是研究人员所用的抽象程度。结果,有关危机反应确切数目的争论是无成效的。而在战略间潜在的连接基础上选择某种抽象则是一种富有成效的做法。

表1 确定的危机反应战略

马库斯和古德曼给出了一个潜在的连接点,他们把危机反应分成调和型和辩护型。前者的战略是承认责任并采取补救行动,而后者的战略则强调没有问题或否认对危机的责任。希安克和斯里瓦斯塔娃也提出了相似的战略,范围从否认到修补行为。危机反应战略的延续可以从这些讨论中摘录如下,而从否认到修补行为的战略稳定了这个延续。图1是一个危机反应目录,它结合了贝努瓦以及艾伦和卡罗埃特的调和型和辩护型战略。

图1 调和型和辩护型战略

危机管理人员必须在危机反应中有战略。危机反应战略,是小心谨慎地选择应对危机的语言和行动。不合适的反应只会加深危机造成的破坏。而影响选择的一个重要的因素,是危机情境的性质。危机情境的实际情况能提示人们该用什么战略而排除其他的战略。

情境分析的逻辑深深地根植于传播研究的文献中。公开演讲和修辞学的研究早就认识到:要做出传播沟通选择时需要考虑当时的情境。优秀的演说家把他的传播沟通战略与情境紧密相连。同样,在人际传播中也需要考虑情境。一直以来,研究发现情境的性质影响到传播沟通战略的预先选择。危机反应战略也应服从于情境的影响。而应用于关系方法中的“归因理论”,会给危机情境与危机反应战略的对应性研究带来有用的见解。

如前所述,“归因理论”有助于解释人们是怎样进行危机责任归因的,危机情境的性质能够影响到归于组织的危机责任的程度。研究已经证实了内在地点/个人控制力对组织危机责任归因的推动作用,但与推测相反的是:外在控制力与危机责任归因没有联系。研究的确发现组织危机责任和内在地点/个人控制力之间有密切的关系。内在地点/个人控制力似乎是首要因素,而稳定性是次要的。因为人们总是评估内在地点/个人控制力的依据,而有时却缺乏必要的信息去评估稳定性。

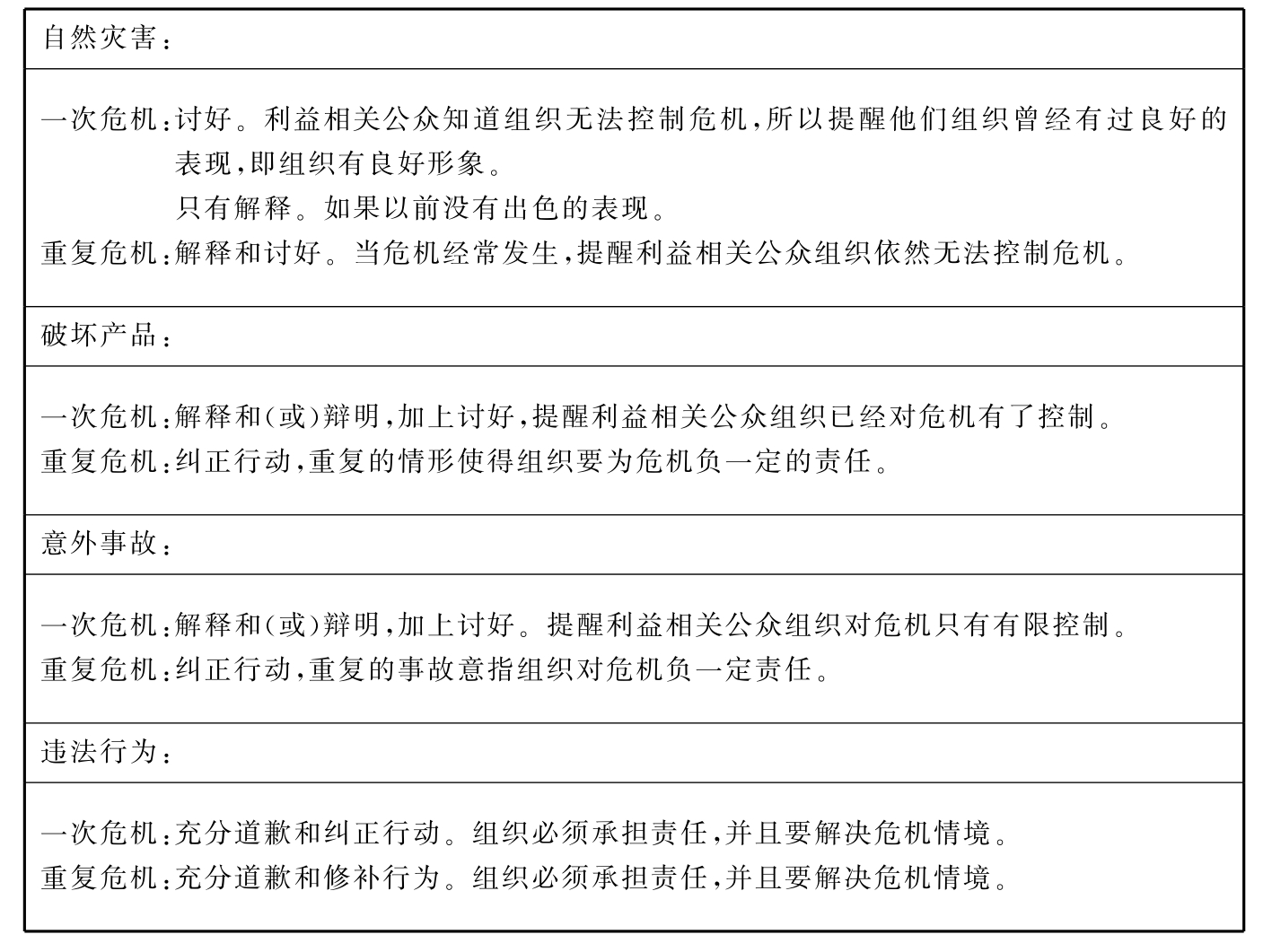

虽然有着各种不同的危机,但一组分析把危机分为四类:自然灾害、外部干涉/恐怖主义、意外事故和违法行为。自然灾害包括飓风、台风、风暴等等。外部干涉/恐怖主义包括破坏商品以及绑架、爆炸等恐怖袭击。意外事故包括工业或交通事故,工作场所暴力、产品因出现技术或机械错误而被召回。违法行为指组织把利益相关公众置于一个众所周知的有风险的境地或者从事公认的不合法的行为(如触犯法律法规)。道康宁公司在知道有关数据显示有危险的副作用后,仍进行胸部移植手术,这就是违法行为的表现。这些危机以责任大小来排序是:自然灾害(责任最小)、外部干涉/恐怖主义、意外事故、违法行为(责任最大)。此外,危机的稳定性加剧了人们对组织危机责任的认知。重复出现的危机历史使人们更严厉地看待最近发生的危机。危机稳定性加强了对危机责任的认知。

组织危机责任的评估有助于危机反应战略的选择。组织危机责任的归因加深时,危机管理人员应使用更多的调和型战略。强烈的组织责任归因导致更严重的声誉破坏。声誉破坏得越厉害,越多的人更会期待和需要更强的调和型战略。承担责任并采取行动以解决危机,组织是积极主动地尝试修补声誉的破坏。当组织危机责任归因加强时,辩护型战略便显得更加无效。当组织忽略了它们自己造成的危机时,利益相关公众会产生不满;当组织遭到自然灾害或外部干涉/恐怖主义,即危机缺乏控制时,辩护型战略会更有效,表2是使危机反应战略与危机情境相对应的总结。

表2 使危机反应战略与危机情境相对应

关系的框架

从关系的视野看,以归因为基础的对组织危机责任的评估是有用的,但却是不完全的。声誉的稳定性(关系历史)也要被考虑到。危机管理人员必须提前考虑到:与利益相关公众团体持续的关系将影响到他们怎样认知危机及其对组织的影响。为简化起见,我们用到三个基本的声誉种类:良好的、中性的、负面的。这些种类前面已经下过定义。现在我们要看看它们的隐含意义。良好的声誉对组织产生积极的影响,中性的声誉不会有什么影响,而负面的声誉则会产生消极的影响。利益相关公众透过关系历史这面镜子去看待现在的危机情境。这一部分将给出一些可能的方式,使关系历史影响到危机的归因,并进而影响利益相关公众与组织的关系本身。

良好的关系历史。危机研究人员曾经假设:良好的关系历史一直是一种资源。它成了一种安全假定、强的可信度、良好的信用和“光环效应”。所有这些因素都有助于减少危机导致的关系破坏。所以,当声誉是好的时候,危机对利益相关公众与组织关系的影响也许会减少。

然而,由此得出结论说良好的关系历史没有缺陷是危险的。我们必须看到两个可能的圈套:组织行为的更高标准和声誉的破坏。良好的关系历史源于组织与利益相关公众互动时,超出平常的行为。举个例子:一个组织以优秀的顾客服务或社区贡献闻名。这些突出的做法可能会使大家对该组织的所有做法的预期膨胀。利益相关公众希望组织能运用调和型战略去处理所有危机情境。因此,企业也许会不能利用更少调和型的战略,即使组织危机责任的归因很低。

工业事故也能说明问题。假设一个小的钢铁生产企业发生了一起小的气体泄漏事故。泄漏气体没有毒,却造成了周边居民的不满。这次危机不是故意的,没有真正造成危害,而且是一个孤立的事件,这些都说明应运用最小的反应战略。然而,辩护型战略行不通,因为它超出了利益相关公众的预期范围。虽然“光环效应”会减小危机引起的声誉破坏,但利益相关公众也许会因为其没有达到预期而产生负面的态度——用辩护型战略而不是用更调和型的战略。良好的关系历史也许会要求组织运用调和型的战略。比如道歉和采取纠正行动,去对待那些因危机而不满的人,高的行为标准和良好的关系历史会需要更调和型的战略运用在任何危机情境。

第二个圈套更加危险。如果危机直接打击到关系的核心,就有可能破坏整个关系。这种危机与关系的一些基本前提矛盾。假定一个组织在改善环境中建立起了良好的声誉/关系历史。如果一次危机揭露了该组织破坏了环境,那么破坏就会增加,组织便成了伪君子,它的关系的基础被抛弃了。另外,由于它声称环保,利益相关公众也许会对组织的预期更多。破坏关系历史的核心信仰的危机会比其他类型的危机更加破坏关系。危机本身使声誉遭到更严重的破坏,将需要更调和型战略以修补这种破坏。

中性的关系历史。它为观察危机提供了一面镜子,在中性的关系情况下,归因的规则不会减弱。源于“归因理论”的对关系的破坏的预测应该是正确的,如果人们对该组织没有很强的个人情感。

负面的关系历史。它反映了人们对组织行为低于平均值的预期。因此,最小的危机反应战略也应该足够去超越预期。组织只要能做到这一点就要比以前做得多。但是,负面的关系历史也许会侵蚀一些危机反应战略的有效性。依赖可信度的战略(如进攻控告者、否认、解释、辩明和讨好)会降低效果,因为组织缺乏最初的可信。弱的最初可信度也会导致利益相关公众要求其进行道歉。组织必须去建立可信度以便证明他们是诚实的,补偿或修复战略是建立可信度所必需的。负面的关系历史会建立低的预期,同时,也会限制组织运用危机反应战略的种类。

关系方法和“归因理论”总述

“归因理论”为评估危机对利益相关公众与组织关系的潜在影响提供了坚实的基础。了解可能的破坏使得危机管理人员能够选择合适的危机反应战略——即能与危机造成的形象破坏程度相对应的危机反应战略。关系方法使得对危机的归因分析更加深入。利益相关公众与组织的关系历史为说明现有危机提供了有价值的背景。关系历史丰富了现有的危机,从而也找到与“归因理论”所建议不同的合适的危机反应战略。关系历史的潜在影响将在下一部分的未来研究中继续予以探讨。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。