10.3 欧盟、日本和韩国公共部门绩效评价

10.3.1欧盟的经验

作为一个由27个主权国家组成的区域性组织,欧洲联盟到今天已经发展成为当今国际社会最具活力、机制创新最为先进的新型国家联合体,业已超越了一般国际组织的政府间合作性质。欧盟被认为是目前地区主义推进最为成功的典范,欧盟的治理也成为当前学术研究中的一个热门话题。[37]从欧盟区域公共治理的主体、治理结构、规则、制度保障以及实施的各个环节来看,在这个治理进程中,没有任何地方存在明显的权力等级以及中央权威。所以,在某种意义上说,这是一个“没有政府的治理”(governance without government)。其中尤其应当指出的是,规制欧盟单一市场的能力和需要,是这个新治理制度的推动力[38]。特别是随着单一市场建设的完成,一个颇有特色的调节模式得到了发展,以绝对总和的资源分配为目标的调节治理,是对重新分配(零和)政治传统的根本性突破,取得和达到这个目标的主要机制,就是把制定规制的权力委派给独立的力量,远离如议会和政府等机构,因为他们容易被掌握这些部门权力的特殊的利益集团所控制[39]。这种新的决策风格以及从以权力为依据的利益分配向机制化和程序化的转变,在欧洲促生了治理的转型,公共权力正越来越多地在欧洲层面和国家层面上被分享,超国家的欧盟委员会及其他欧盟机构处在不断增长的治理网络的中心,而独立的“第四部门”也正日渐进入治理的舞台,维系着欧盟各成员国与欧洲市场之间的非统治型的关系,并且重新制定并规范着二者之间的关系。[40]在这一背景下,绩效作为新公共管理运动的核心理念之一,开始在欧盟治理中发挥重大作用。

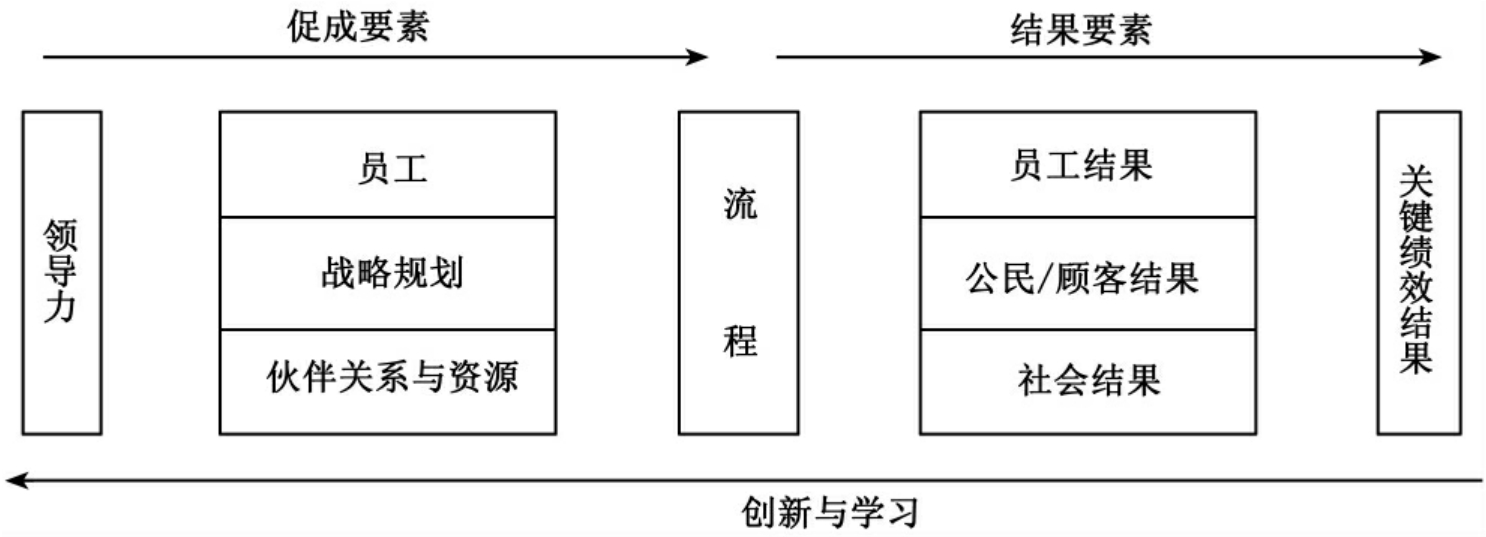

欧洲通用评价框架模型(Common Assessment Framework,CAF)就在这一潮流中应运而生。该框架旨在建立一个适用所有公共部门的通用的管理质量评价框架,为公共部门提供一个简便易行的自我评价工具。它是在欧洲质量管理基金会(EFQM)、德国施派耶尔学院(Speyer Academy)和欧洲行政学院(EIPA)及欧盟公共管理局的领导下合作完成的。该模型的特点是:一是易于掌握操作简便,为使用者提供友好的用户界面;二是非常适宜于公共部门的自我评价,通过实施框架对组织管理进行“健康诊断”,能很快发现组织优势和需要改进的地方;三是通用性强,便于使用者之间共享最佳实践和标杆比较。截至2003年底,欧盟25个成员国大约500个不同领域的公共部门使用了CAF,到2006年底达1900个。由于其不可抗拒的优势以及欧盟行政学院CAF资源中心大力推进,通用评价框架(CAF)是受欧洲质量管理基金会的卓越模式和德国施拜耶尔公共行政大学模式的启发而创建的一种全面质量管理工具。该框架通过领导力来驱动组织的战略与规划、人员以及各种伙伴关系、资源和流程,从而实现最佳的组织绩效。通过这一框架,可以从不同的角度同时考察一个组织,为分析组织绩效制订出全面的方案。通用评价框架的结构如图10-1所示。

图10-1九个方面的要素是在任何一次组织分析中都必须予以考虑的主要维度。第1~5个一级标准展现的是一个组织的能动特征,这些促成要素决定了组织任务以及组织实现既定目标所应采用的方式方法。第6~9个一级标准是通过主观感知测量和内部标准来评价公民/顾客、员工、社会以及关键绩效结果的实现程度。每一个标准还可以被进一步细分为一系列二级标准。28个二级标准指出了组织在自我评价时所应考虑的主要问题。这些二级标准可以通过各种示例加以说明,以便更为详细地解释二级标准的内容,建议可行的操作领域,进而探索行政组织满足二级标准要求的各种方法。

图10-1 欧洲通用评价模型

欧洲通用评价框架的主要特点在于:以事实证据为基础的评价,以便同已在欧洲公共部门中广泛应用的一系列标准相比较;确认组织所取得的进展以及达到卓越绩效水平的机会;就组织发展方向达成一致并就提高组织绩效需要采取的措施取得共识的一种手段;各种要实现的结果和支持性实践或促成要素之间的联系;让员工参与组织改进过程并激发其积极性的手段;在组织的各个领域以及组织之间推广并分享好做法的机会;将各种质量管理措施融入正常业务运行过程的手段;通过定期自我评价,测量组织所取得的进步的手段。[41]

10.3.2日本的经验

战后日本建立了政、官、财联合的政府主导的“赶超型”经济体制,在战后经济恢复及高速增长方面发挥了积极作用,在赶超任务完成后,由于政府对经济干预过于广泛而成为发展的桎梏。20世纪90年代,一方面日本经济陷入了战后时间最长、最严重的萧条,政府总债务净值达700万亿日元,而90年代GDP为40万亿日元到50万亿日元[42],财政赤字超过GDP的5倍;另一方面,接二连三的政治丑闻遭到披露,案件披露后政府互相推诿的举措更是让民众对官僚体制失去信心,政府信誉降到谷底。为了改变这种状况,改革已经迫在眉睫。鉴于欧美新公共管理理论为先导的行政改革在减少国家财政赤字、提高行政效率的改善等方面已经取得一定成效,日本于20世纪90年代后期开始引入新公共管理理念,实施全面改革。伴随着中央省厅的行政改革,新的政策评价制度被导入,新制度将重视业绩和成果的统筹管理应用于行政运营,引导政策执行向重视公民利益、重视政策成果转变。

与欧美不同,日本的绩效评价改革实践起于各地方自治体,然后才是中央政府。不同的地方自治体根据各自的目的不同,分别采取了不同的做法与措施,政策绩效评价作为其中一个方向而出现(另外两个方向是较低层次的事务评价与综合事务评价、政策评价的行政评价)。2001年1月,日本政府政策评价各府省联络会议通过了《关于政策评价的标准指针》对政策评价的对象范畴、实施主体、评价的视角和评价方式作出具体规定。6月日本参照1993年克林顿政府的《联邦政府绩效和结果法案》(GPRA)通过了政府政策评价法案(GPEA),希望借此提高政府的透明度、增强官僚体制对公众的问责度,以及改善公共服务的质量。同年12月发布《政策评价基本方针》,日本政府的政策评价制度自此拉开序幕。

10.3.3韩国的经验

与日本、欧美类似,韩国同样将绩效导向的政策评价作为行政改革的重要内容付诸实践,但与日本、欧美不同的是,韩国政策绩效评价的产生以20世纪60年代以来从没间断过的行政改革为背景,根本的推动力是经济社会的不断变化和政治领导审时度势的先见,而不是在危机逼迫下的产物。韩国政府早在20世纪60年代便已开始实施政策评价,但偏重于投入和产出的测量,并非一种综合的成果测量。20世纪八九十年代中期开始推行业务计划审查分析,但各中央部门政策评价工作的推进显得消极,对评价工作的投入也微不足道,致使评价工作没有取得预期效果。1998年,金大中上台,正值亚洲金融风暴,金大中率韩国政府大刀阔斧地改革,积极应对金融风暴,其中包括重新确定政府职能,并由此改革传统的绩效评价制度,建立起新的评价体制,并将其定义为:“监督、分析、评价主要政策的实施及其效果、政府机构和代理机构执行政策的能力、公民对政府提供的公共服务的满意度。”[43]韩国政府期望以此来提高政府的绩效和责任,不仅是把评价作为衡量政策结果的工具,而是作为提升政府绩效的管理手段之一。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。