1.三次产业的就业弹性分析

随着产业结构的不断升级,不同产业吸纳就业的能力也会发生改变。这里通过就业弹性来衡量经济增长引起就业增长的大小,即在某一时期内就业数量变化率与产值变化率之比。就业弹性系数越大,该产业吸纳劳动力的能力越强,经济增长带动就业增长的效果越大;就业弹性系数越低,即使经济保持高增长,对就业也不会产生较大的拉动作用,例如资本密集行业的重工业。

表6.12显示,上海第一产业的就业弹性波幅较大,但除了2010年骤然下降到-106外,其他时间段[2007—2013年(不包括2010年)]的总体趋势呈现先下降后上升态势,这表明上海第一产业的发展开始以减少劳动力、提高生产效率为目标。2010年以后第一产业就业吸纳能力有所提升。

表6.12 2007—2013年三次产业就业弹性

资料来源:根据上海统计局数据计算所得。

上海第二产业的就业弹性在2007—2013年出现两个波峰,分别在2008年和2012年。较高的就业弹性并不能完全反映产业的就业吸纳能力较强,这是因为金融危机和产业结构调整的过程中,第二产业增加值增幅降低,而就业增加值的大幅增长可能是由于企业信息滞后而保持了原有的就业吸纳能力,或者因为就业结构调整的刚性和黏性使就业弹性出现了大幅上升。经过一段时间后,企业会根据经济现状(包括外部需求和工资价格等因素)进行适应性调整。所以,就业弹性在随后的几年中迅速回落。如果不包括两个波峰的情况,就业弹性在近几年是呈现降低的态势,一方面是因为第二产业存在资本深化的情况,导致一部分劳动密集型产业向资本密集型产业转型,另一方面反映了上海第二产业在转型过程中开始淘汰落后产能,导致劳动力吸纳能力下降,表明第二产业在未来将不再是上海就业的主力军。

上海第三产业的就业弹性在2007—2013年的变化趋势相较于第二产业和第一产业而言较为平稳。其中,2008年出现一个小高峰,其余年间总体变化趋势呈现上升的态势,有望成为上海未来吸纳就业的主要渠道。但是,目前第三产业的弹性系数较小,就业吸纳能力仍旧较弱。

2.六大支柱产业就业弹性

表6.13显示,上海六大工业的就业弹性在2007—2013年间的波幅较大,主要受产值影响较大,其中以成套设备、精品钢材和汽车制造业的波动最大,而且波幅较大的时间段是2008—2010年、2011—2013年,与金融危机和上海产业结构调整的时间段相吻合。传统工业中,汽车制造业和电子信息制造业就业弹性在这6年间较高,每年吸纳较多的劳动力。战略新兴产业中,生物医药和石油精品化工制造业的就业弹性较高,而精品钢材和成套设备制造业的就业弹性波动幅度较大,弹性较小。对照结构偏离度,成套设备、电子信息制造业的就业结构偏离度较小,这意味着成套设备制造业和生物医药制造业吸纳劳动力空间很小,而电子信息制造业虽然结构失衡,但是就业弹性较大,通过扩大产值还有吸纳劳动力空间。汽车、石油和精品化工制造业的结构偏离度相对较大,且就业弹性相对较大,意味着这三个产业既有较大的劳动力吸纳空间,又有较大的劳动力吸纳能力,是未来劳动力市场的主力军。

表6.13 2007—2013年上海六大工业的就业弹性

资料来源:根据上海统计局数据计算所得。

3.都市型工业的就业弹性

从上文分析中看出,都市型工业的结构偏离度比较高,存在劳动力释放的倾向,这与该行业正处在结构调整期有着密切的关系。这里通过进一步测算该行业的就业弹性来分析该行业就业吸纳能力。表6.14显示,2006—2013年的上海都市型工业就业弹性波动较大,尤其是服装服饰业、工艺美术品和旅游用品制造业、室内装饰用品制造业,这主要是因为出口经济受阻造成产值波动,从而导致影响就业波动。从这六年的均值来看,上海都市型工业就业弹性的均值基本在±1上下徘徊:其中,包装印刷业、小型电子信息产品制造业的就业弹性均值较高,分别为0.98和0.56;服饰服装业和工艺美术品、旅游用品制造业的就业弹性均值较小,分别为-0.07和-0.85。从均值的分布来看,都市型工业中,六年就业弹性均值大于0的占比为71%,其中大于0.5的占比为28%,就业弹性均值小于0的占比为29%,意味着都市型工业承载就业的潜力很大。

表6.14 2007—2013年上海都市型工业就业弹性

资料来源:根据上海统计局数据计算所得。

4.服务业就业弹性

(1)几大重要服务业的就业弹性。表6.15显示出,上海六大服务业的就业弹性普遍为正,意味着就业吸纳能力较强。个别服务业的就业弹性受金融危机影响在六年中波动幅度较大,它们是交通运输行业,信息传输、计算机服务和软件业。因为这两个行业的服务模式以服务外包居多,通过向跨国公司出口服务获得贸易利益。从变化态势来看,近几年房地产业的就业弹性有逐年下降趋势,从2010年的0.09下降到2012年的-0.5(2013年略有回升),这意味着该行业在整体调整过程中有释放劳动力的倾向。租赁和商务服务业的就业弹性也有下降趋势,意味着随着这个行业知识含量的提升,对劳动力产生了挤出效应。金融业的就业弹性也有下降的趋势,从2010年的1.11下降到2013年的0.18,表明该行业较高的进入门槛对就业产生了排斥效应,即随着金融产值的不断扩大,其对劳动力的边际需求出现了下降。总体而言,上海几大支柱服务业的就业弹性在近几年有明显向0收敛的趋势,这对未来就业的承载力提出了一定的挑战。

表6.15 上海2006—2013年几大重要服务业的就业弹性

资料来源:根据上海统计局数据计算所得。

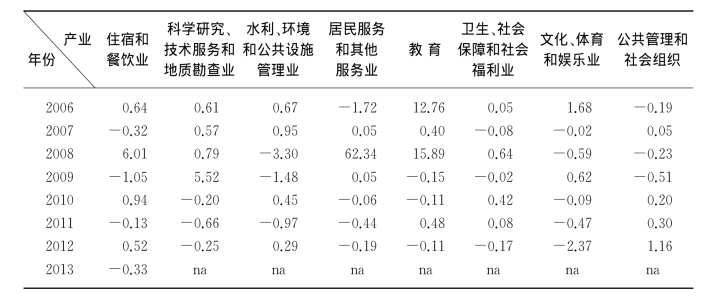

(2)生活性服务业的就业弹性。公共性服务业和消费性服务业属于生活性服务业,是未来产业升级的重要构件。表6.16显示,生活性服务业的就业弹性波动幅度远甚于上述六大支柱服务业,其中以居民服务业和其他服务业,及教育行业为主。从发展趋势看,公共服务中的水利、环境和公共设施管理业、公共管理和社会组织有向上的波动趋势,分别从2009年的-1.48和-0.51上升到2012年的0.29和1.26;而科学研究、技术服务和地质勘探与卫生、社会保障和社会福利业则有下降的态势,从2009年的5.52和-0.02下降到2012年的-0.25和-0.17。而消费性服务业中的住宿餐饮业、教育和文化娱乐业的就业弹性都有不同程度的下降趋势,其中文化体育娱乐业的下降幅度犹大,2006—2012年年均下降0.402;2006—2013年,住宿餐饮业的就业弹性年均下降0.13。可以看出,生活性服务业的就业弹性不仅波幅大,而且有总体向下的发展态势,这对上海构建服务经济体系,进而以服务业作为就业承载力的主体提出了很大的挑战。

表6.16 上海2006—2013年上海公共服务业和消费性服务业的就业弹性

资料来源:作者自行整理。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。