一、中国与美国贸易关系的中断[48]

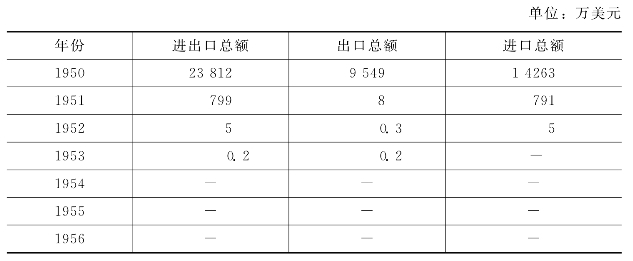

中华人民共和国成立后,中国政府遵循《中国人民政治协商会议共同纲领》确定的“中华人民共和国可在平等和互利的基础上,与外国政府和人民恢复并发展通商贸易关系”的方针,曾继续保持同美国的贸易往来。1950年两国间的贸易额为2.38亿美元,其中中国进口为1.43亿美元,出口为9 500万美元。

但是,自新中国诞生之日起,当时的美国政府就采取了敌视的态度。在政治上拒不承认新中国,并支持国民党政权继续盘踞台湾,1950年又把侵朝战争的战火扩大到中国鸭绿江边。同时,胁迫许多国家追随美国对中国实行“经济封锁”和“贸易禁运”,妄图把新中国扼杀在摇篮中。

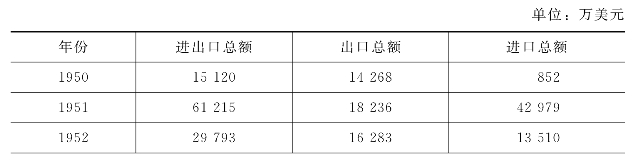

1950年3月,美国商务部宣布“战略物资”运往美洲以外国家,必须领取“特种许可证”。这一规定主要针对中国、朝鲜、苏联及东欧国家。7月,美国撤销了已经批准的向中国出口物资的“特种许可证”。在美国的操纵下,巴黎统筹委员会决定其对苏联、东欧各国全面禁运的货单完全适用于中国。9月间,美国政府宣布把香港、澳门列入“战略物资特种许可证”范围,以防止“战略物资”经港、澳转口至内地。同年12月,美国政府又分别宣布,美国生产或转运的物资运往中国内地、香港、澳门,均须领取“特种许可证”;管制中国产品进入美国;在世界各地的美国船只、飞机,停止运输或装卸以苏联及其他人民民主国家、中国香港、澳门为目的地的“战略物资”;美国船只不得停靠中国港口;任何外国船只运货去中国内地及香港、澳门,经过或进入美国港口均需检查,如无“特种许可证”,须将物资“就地截留”。1951年5月,在美国操纵下,联合国非法通过了对中国、朝鲜实行“禁运”的提案;同时通过巴黎统筹委员会加强对中国贸易管制措施,纠集其他西方国家对中国实行全面“封锁、禁运”。至此,中美两国之间的直接贸易往来完全中断。(见表1-16)

表1-16 我国与美国的进出口贸易

资料来源:《中国对外经济贸易年鉴(1984)》,中国对外经济贸易出版社,1984年12月

二、中国与日本的民间贸易[49]

新中国成立后不久,抗美援朝战争爆发,日本吉田政府追随美国,对中国实行“封锁、禁运”政策,并冻结中国在日本的贸易资金,使中日贸易陷于中断。在这个时期,中日贸易的焦点是:冲破中日“封锁、禁运”,发展中日民间贸易。为此,经中日双方共同努力,自1952年6月至1958年5月,中国国际贸易促进委员会(简称“贸促会”)同日本有关贸易促进团体先后共签订了四次中日贸易协议或协定。此外,两国贸易公司间还签订了长期钢铁易货协议。

(一)第一次中日贸易协议

1952年朝鲜战争仍在继续,日本政府采取追随美国、敌视中国的政策,禁止国民访问中国。为打开中日贸易关系,在周恩来总理亲自关怀下,中国方面采取了主动步骤,于1952年2月,由即将出席4月间在莫斯科召开的国际经济会议的中国代表团团长南汉宸,致函日本国际经济恳谈会,表示愿意与日本代表在会议期间磋商有关发展国际经济贸易合作等问题。中方提议得到日方积极反应。日本国会议员高良富、帆足计(日中贸易促进会代表)、宫腰喜助(日本国会议员促进中日贸易联盟常任理事)三位代表,不顾日本政府种种阻挠,绕道巴黎等地如期赶到了莫斯科。中日双方代表经过协商,确定在平等、互利、和平、友好的方针指导下开展中日贸易。日方三位代表还接受中国贸促会邀请,于5月间访问北京进行具体商谈。6月1日,中国贸促会同日本三位代表在北京正式签订了中日贸易协议。这是第一次中日民间贸易协议。其中规定,到1952年年底以前,双方各出口3 000万英镑的货物,出口货物按重要程度分甲、乙、丙三类,双方按相应比例输出商品,并且明确以同类物资交换为原则。由于美国和日本政府的百般阻挠,致使日方不能如期完成对中方的出口计划,协议规定中的全部甲类商品和乙类大部分商品都未能成交。协议延期一年后,仍只完成原计划的5%。尽管如此,由于中国政府和有关部门及日本各界友好人士和有识之士的共同努力,中日民间贸易往来终于迈出了可喜的第一步。中日第一次贸易协定就在日本引起了热烈反应,日本人民由此掀起了持续的促进日中贸易和恢复邦交的群众性运动,迫使日本政府不得不从1953年开始放宽对中国的“禁运”。

(二)第二次中日贸易协议

1953年7月朝鲜停战协定签订后,日本民间促进中日贸易发展的呼声更加高涨。日本政府开始放宽对华贸易的限制。当时在日本出现了一种所谓“工业日本”、“原料中国”,“如果中国工业化,中日贸易就没有发展前途了”的论调影响中日贸易的开展。对此,1953年10月,人民日报发表了“论中日关系”的社论,引述周恩来总理的谈话,提出在中日之间建立“彼此尊重、互不侵犯、和平共处、平等友好、自主贸易和文化交流的睦邻关系”的主张,在日本各界产生了良好影响。当月,以池田正之辅为团长的日本国会议员促进中日贸易联盟代表团应邀访华,同贸促会商谈,双方于10月29日在北京签订了第二次中日民间贸易协议。协议除了对商检和仲裁条款做了规定外,还对个别商品分类及出口比例进行了调整。协议金额与第一次协议相同,仍为各方出口3 000万英镑。在协议执行中也因受到美国和日本政府的“禁运”限制,在14个月期间,仅完成计划的38.8%。

(三)第三次中日贸易协定

第三次中日贸易协定于1955年5月4日由中国贸促会与日本国际贸易促进协会和日本国会议员促进日中贸易联盟在东京签订。协定金额及出口商品比例与第二次协议相同,对同类物资交换货单作了进一步调整,并就商品检验、仲裁及相互举办展览等问题做出具体规定。同时,还规定尽早互设享有外交官待遇的商务代表机构及尽早实现由双方中央银行签订中日贸易支付协定等。

当时,中美两国政府在日内瓦举行谈判,亚非会议在万隆召开并通过十项原则,国际形势有所缓和;中日关系开始出现正常化征兆。1954年年底出任的日本新首相鸠山一郎对改善日中关系、发展日中贸易较为热心,对日中贸易协定表示“愿给予支持和协助”。日本国会通过了促进日中贸易及邀请中国代表团访日的决议。雷任民以中国贸促会代主席和对外贸易部副部长双重身份赴日本访问。双方商定将“贸易协议”改称“贸易协定”。这个协定曾延长一年。第一年完成协定金额的67.3%,第二年完成77.7%。1956年中日进出口总额达1.28亿美元,为四次贸易协定的最高水平。

根据第三次中日贸易协定,中日双方互设了展览会,对加强相互了解发挥积极作用。中国于1955年首次在东京、大阪举办展览会,观众共达190余万人。日本于1956年和1958年先后在北京、上海和广州、武汉举办展览会,观众共达430余万人。

(四)第四次中日贸易协定

第四次中日贸易协定的谈判是从1956年10月开始的。由于1957年2月上台的日本岸信介内阁阻挠,时断时续,直到1958年3月才签署协定。后由于岸信介政府横加阻挠,第四次中日民间贸易协定未能执行,中日贸易陷于中断。

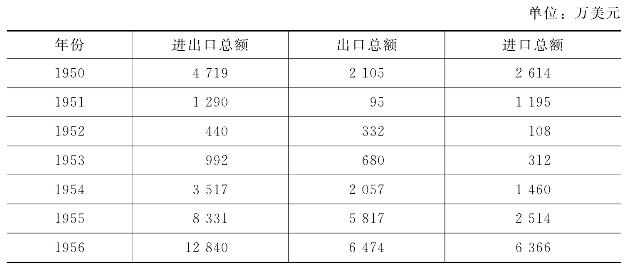

总之,中日民间贸易是中国对西方国家开展直接贸易的第一个突破。尽管遇到波折,但在日本人民中产生了很大影响,为60年代中日贸易恢复和发展打下了基础。(见表1-17)

表1-17 我国同日本的进出口贸易

资料来源:《中国对外经济贸易年鉴(1984)》,中国对外经济贸易出版社,1984年12月

三、中国与西欧各国的贸易关系

新中国成立后,中国对外贸易重心转向苏联和东欧社会主义国家的同时,并没有忽视与西方国家的贸易。瑞典、丹麦、瑞士、芬兰于1950年即同中国政府建立了外交和贸易关系,芬兰于1952年同中国签订了政府间贸易协定。但绝大多数西方国家追随美国实行“禁运”政策,同中国中断了直接贸易关系。为了开拓对西方国家的贸易渠道,中国政府和外贸部门在周恩来的直接领导下,利用各种机会和途径,积极开展工作,争取、团结西方国家工商界和开明人士,“以民促官”,推动民间贸易以至官方贸易逐步开展。[50]

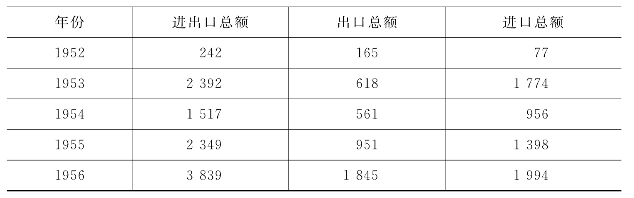

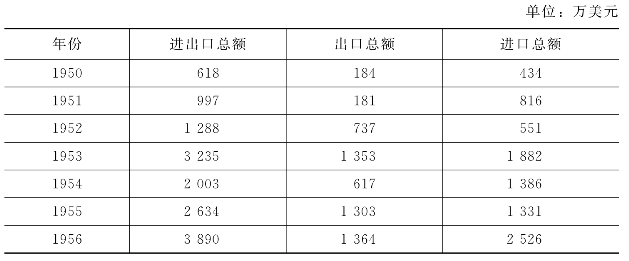

1952年在莫斯科国际会议期间,中国代表团同英国、法国、联邦德国等11个国家的工商团体和企业签订了贸易协议。1953年7月,中国在东柏林设立了中国进出口公司代表处,开辟了中国同西欧国家直接进行民间贸易的渠道和“窗口”。西欧各国的工商企业和有识之士,纷纷要求修改“禁运”货单,同中国发展贸易往来。1954年4月,在瑞士举行第一次日内瓦会议期间,周恩来总理率领的中国代表团成员,同西欧各国,特别是英国的与会人士商谈了建立贸易关系问题。应英方邀请,新中国第一个贸易代表团访问了英国,中英双方经过贸易谈判,取得了积极成果。这在西欧引起了强烈震动和连锁反应。比利时、意大利、荷兰的工商界先后派代表到日内瓦,同中国政府贸易代表团商谈发展贸易问题。会后,法国、瑞士、联邦德国、挪威等国的工商界组织代表团访问中国。中国同许多西欧国家的工商企业或团体签订了民间贸易协议和合同。1955年后,中国对西欧的贸易增长较快,从西欧国家进口了许多经济建设所需要物资,对打破“封锁、禁运”,扩大中国在西欧的影响,起了积极作用。到1957年,中国已同世界上82个国家和地区建立了贸易关系,并同其中24个国家签订了政府间贸易协定或议定书。到1957年年底,中国对西方资本主义国家的贸易额比1952年增长了6倍多。(见表1-18、表1-19、表1-20)

表1-18 我国与法国的进出口贸易

续表

资料来源:《中国对外经济贸易年鉴(1984)》,中国对外经济贸易出版社,1984年12月

表1-19 我国与瑞士的进出口贸易

资料来源:《中国对外经济贸易年鉴(1984)》,中国对外经济贸易出版社,1984年12月

表1-20 我国与英国的进出口贸易

资料来源:《中国对外经济贸易年鉴(1984)》,中国对外经济贸易出版社,1984年12月

四、内地与香港和澳门的对外贸易关系[51]

内地发展同香港、澳门的贸易具有十分重要的意义。一方面,港澳地区居民日常生活所需主副食品和日用品,特别是活猪、活牛、蔬菜、塘鱼和鸡蛋等鲜活商品,绝大部分依靠中国内地供应。因此,新中国一建立,内地对港澳地区的出口供应工作就受到中国共产党和人民政府的高度重视。这直接关系着港澳同胞的生活,体现祖国对港澳同胞的关怀。另一方面,港澳地区同西方发达国家联系密切,是中国内地通向外部世界的一扇窗口。因此,中国政府把开展内地同港澳地区的贸易,作为发展中国对外贸易的一个重要方面和反禁运斗争的一条重要战线。因此,周恩来总理和李先念副总理等国家领导人对港澳出口供应工作十分关心,做过多次重要指示,指出“对港澳地区的供应确实是一项政治任务,凡有可能,各地对港澳供应要多负担一些,不能后退”,“我对港出口必须保持优势”等。

1954年中央对外贸易部召开了第一次扩大对港澳出口工作会议,会议确定了对港澳地区的贸易方针,强调要坚决贯彻执行中共中央关于对港澳地区长期稳定供应的政策,必须进一步贯彻“内销服从外销”的原则,要如同保证内地大城市的供应一样,保证对港澳地区的供应,积极扩大对港澳出口及经港澳转口东南亚的贸易。经过中国内地外贸部门和驻港澳贸易机构的努力,内地对港澳以出口为主的贸易逐步稳步增长。1956年内地同香港的贸易额比1950年增长32.5%。(见表1-21)在这个时期,中国内地还通过港澳市场,以多种渠道和方式,向一些对中国实行贸易限制的国家转销商品,并从西方国家买进了一些“禁运”物资,对于恢复和发展国民经济,逐步开拓对西方资本主义国家贸易,起了积极作用。

表1-21 内地与香港的进出口贸易

续表

资料来源:《中国对外经济贸易年鉴(1984)》,中国对外经济贸易出版社,1984年12月

注:1955—1956年对香港出口数字中包括对澳门出口数字;1950—1956年从香港进口数字中包括从澳门进口数字。

【注释】

[1]中共中央党史研究室:《中国共产党历史》第二卷(1949—1978)上册,中共党史出版社,2011年版,第3页。

[2]《上海民族机器工业》,中华书局,1966年版,第781页。

[3]《北国春秋》,1960年版,第3期。

[4]武力主编:《中华人民共和国经济史(上册)》,中国经济出版社,1999年版,第64页。

[5]许涤新,吴承明主编:《中国资本主义发展史》第三卷,人民出版社,1993年版,第600页。

[6]《周恩来经济文选》,中央文献出版社,1993年版,第30~31页。

[7]《毛泽东文选》一卷本,第1434页。

[8]《毛泽东文集》第6卷,第364页。

[9]《毛泽东文集》第6卷,第35页。

[10]《周恩来年谱》(1949—1976)(上卷),中央文献出版社,1997年版,第62页。

[11]沈觉人等主编:《当代中国对外贸易(上)》,当代中国出版社,1992年版,第61~62页。

[12]《中华人民共和国经济大事典(1949.10—1987.1)》,吉林人民出版社,1987年版,第75页。

[13]沈觉人等主编:《当代中国对外贸易(上)》,当代中国出版社,1992年版,第228页。

[14]董志凯等主编:《中华人民共和国经济史(1953—1957)(下)》,社会科学文献出版社,2011年版,第717页。

[15]刘小思:《我国对外贸易基本知识》,中国财政经济出版社,1958年版,第163页。

[16]沈觉人等主编:《当代中国对外贸易(上)》,当代中国出版社,1992年版,第62页。

[17]《中华人民共和国经济大事典(1949.10—1987.1)》,吉林人民出版社,1987年版,第74页。

[18]沈觉人等主编:《当代中国对外贸易(上)》,当代中国出版社,1992年版,第179~180页、第185~186页。

[19]《中华人民共和国经济大事典(1949.10—1987.1)》,吉林人民出版社,1987年版,第72页。

[20]沈觉人等主编:《当代中国对外贸易(上)》,当代中国出版社,1992年版,第152~153页、第154页。

[21]武力主编:《中华人民共和国经济史(上册)》,中国经济出版社,1999年版,第153~154页。

[22]当代中国丛书主编:《当代中国对外贸易(上)》,当代中国出版社,1992年版,第8~10页。

[23]当代中国丛书:《当代中国对外贸易(上)》,当代中国出版社,1992年版,第195~196页。

[24]这些公司分别是:中国机械进口公司、中国五金电工进口公司、中国矿产公司、中国技术进口公司、中国化工杂品进口公司、中国进出口公司、中国杂品出口公司、中国蓄产公司、中国茶叶出口公司、中国土产出口公司、中国烟麻出口公司、中国食品出口公司、中国粮谷出口公司、中国油脂出口公司、中国陆运公司、中国海运公司。

[25]沈觉人等主编:《当代中国对外贸易(上)》,当代中国出版社,1992年版,第103~104页。

[26]武力主编:《中华人民共和国经济史(上册)》,中国经济出版社,1999年版,第176~177页。

[27]《中华人民共和国经济大事典(1949.10—1987.1)》,吉林人民出版社,1987年版,第73页。

[28]武力主编:《中华人民共和国经济史(上册)》,中国经济出版社,1999年版,第177页。

[29]武力主编:《中华人民共和国经济史(上册)》,中国经济出版社,1999年版,第177页。

[30]人民日报,1952年9月30日

[31]裴长洪主编:《共和国对外贸易60年》,人民出版社,2009年版,第36页。

[32]裴长洪主编,王万山副主编:《共和国对外贸易60年》,人民出版社,2009年版,第52页。

[33]裴长洪主编,王万山副主编:《共和国对外贸易60年》,人民出版社,2009年版,第53页。

[34]沈觉人等主编:《当代中国对外贸易(上)》,当代中国出版社,1992年版,第258~260页。

[35]《中华人民共和国经济大事典(1949.10—1987.1)》,吉林人民出版社,1987年版,第75~76页。

[36]武力主编:《中华人民共和国经济史(上册)》,中国经济出版社,1999年版,第242~243页。

[37]徐行:《新中国成立初期的外贸政策与对苏贸易》,《当代中国成功发展的历史经验——第五届国史学术年会论文集》,2005年9月1日。

[38]武力主编:《中华人民共和国经济史(上册)》,中国经济出版社,1999年版,第246页。

[39]当代中国丛书:《当代中国贸易(上)》,当代中国出版社,1992年版,第276页。

[40]《中华人民共和国经济大事典(1949.10—1987.1)》,吉林人民出版社,1987年版,第76页。

[41]当代中国丛书:《当代中国贸易(上)》,当代中国出版社,1992年版,第279页。

[42]武力主编:《中华人民共和国经济史(上册)》,中国经济出版社,1999年版,第248页。

[43]《当代中国》丛书编委会:《当代中国的对外贸易(上)》,当代中国出版社,1992年版,第300~301页。

[44]《当代中国》丛书编委会:《当代中国的对外经济合作》,中国社会科学出版社,1989年版,第24~25页。

[45]《当代中国》丛书编委会:《当代中国的对外贸易(上)》,当代中国出版社,1992年版,第307~308页。

[46]《当代中国》丛书编委会:《当代中国的对外经济合作》,中国社会科学出版社,1989年版,第24~25页。

[47]《当代中国》丛书编委会:《当代中国的对外经济合作》,中国社会科学出版社,1989年版,第34页。

[48]《当代中国》丛书编委会:《当代中国对外贸易(上)》,当代中国出版社,1992年版,第387~388页。

[49]《当代中国》丛书编委会:《当代中国对外贸易(上)》,当代中国出版社,1992年版,第401~404页。

[50]沈觉人等主编:《当代中国对外贸易(上)》,当代中国出版社,1992年版,第22~23页。

[51]《当代中国》丛书编委会:《当代中国对外贸易(上)》,当代中国出版社,1992年版,第21页、第464页。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。