一、中国内地与港澳地区的贸易

新中国成立后,由于中国政府对港澳地区采取了长期稳定供应的政策和各种积极有效的措施,内地对港澳地区的出口自50年代初开始就不断增长。在50年代,内地对港澳地区出口每年基本上维持1亿美元的水平,出口商品以副食品和土特产品为主。当时港澳地区的进口是以供居民消费的农副产品和转口商品为主,因此内地供货在香港进口贸易中一直居第一位。1959年,中国内地对港澳地区的出口额为1.91亿美元,比1950年增长23%,占中国出口总额的8.4%。60年代香港、澳门纺织印染业迅速发展,对原料性纺织品需求不断增长,内地棉纱、布匹等纺织品对港澳市场的出口也随之不断增加。(见表2-18)

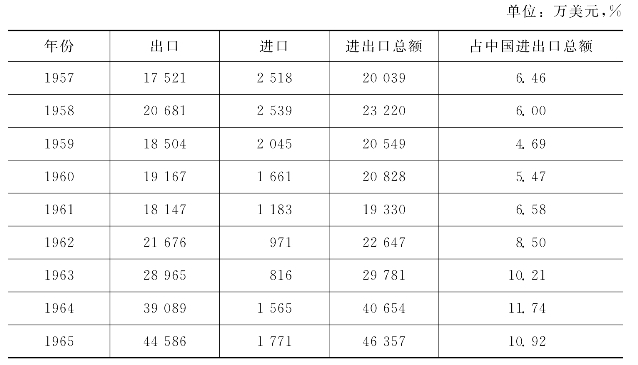

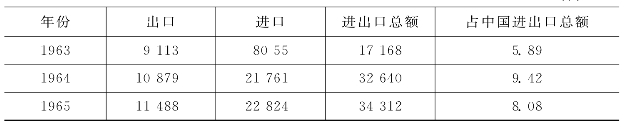

表2-18 1957—1965年内地与香港进出口贸易

资料来源:对外贸易部外贸业务统计(1957—1965)

注:1957—1965年对香港出口数字中包括对澳门出口数字。

1954年10月,对外贸易部召开关于扩大对港澳出口的工作会议,确定了对港澳地区的贸易。为做好对港澳地区的供应工作,内地经过多年的努力,在生产、收购、运输、出口等方面,逐步形成了一个较为完整的供应体系和管理制度。

积极组织货源,保证市场供应。50年代,中国内地处于国民经济恢复和发展时期,市场供应还不充裕,肉、禽、蛋等副食品货源不足,但为满足港澳市场需要,中国政府确定对港澳市场的供应,特别是鲜活冷冻商品等副食品供应,内地即使货源较紧,也要尽量多挤一些出口。从60年代起,内地开始建立和发展供应港澳的活猪、蔬菜等商品生产基地,稳定出口货源,提高商品质量。

逐步建立配额管理制度。从50年代初,对外贸易部组织外贸专业公司制订商品口岸分工经营方案,对活猪、活牛、活羊、活家禽、鲜蛋、水果和蔬菜等实行配额管理,各出口口岸千方百计完成配额出口任务。

配额管理办法于1963年、1973年两次修改得到进一步完善。实行配额管理的供应港澳鲜活冷冻商品包括活畜禽、冻肉禽、鲜蛋、再制蛋、果菜、水产品六大类商品;内地除西藏、宁夏以外的其他28个省、自治区、直辖市,共同担负着对港澳鲜活冷冻商品的供应任务;对外贸易部每年根据港澳市场需求量和各省、市货源情况制定下达年度配额总类和数量;香港五丰行和澳门南光粮油食品有限公司作为内地在港澳的统一代理经销机构,分别负责港澳两地的统一管理市场、安排客户、协调价格及反馈市场信息工作。

开行“三趟快车”,确保鲜活冷冻商品的运输。供港澳的鲜活冷冻商品如按普通货物运输,运输时间长,押运的饲养、护理以及押运员的生活面临很多困难,货物在途损失严重,因此,铁道部和对外贸易部创办了以运输供应港澳鲜活冷冻商品为主的快运货物列车。1962年3月20日,从湖北江岸站始发了第一列“751”次快运列车。快运货物列车的开行,解决了供应港澳鲜活冷冻商品运输时间长和不定时所带来的问题。这一做法得到中央领导和国务院领导的肯定。周恩来总理指示:“由上海、南京去深圳也应组织同样的快车。”自1962年12月11日起,又增开了由上海新龙华站始发的“753”次和郑州北站始发的“755”次两列快车。至此,供应港澳鲜活冷冻商品快运货物列车发展到三列,成为“三趟快车”。“三趟快车”的组织和开行,点多、线长、面广,涉及的单位和部门几乎遍及大半个中国。多年来,“三趟快车”风雨无阻,日夜运行,即使在“文化大革命”时期的艰难岁月里也从未间断。“三趟快车”在运行中,从货源组织、运输计划、调度指挥、押运护理、沿途服务到专用车辆的设计制造、使用等方面,逐渐形成了一套有效的规章制度和管理办法,使内地供应港澳鲜活冷冻商品的数量增加、质量提高,满足了港澳同胞的生活需要。

这一时期,内地与港澳地区贸易往来的特点是:

(1)内地在香港市场的绝对优势地位受到削弱。各国商品在香港市场的竞争相应加剧,东南亚国家农副产品销港增加,工业发达国家以纺织品、化医、仪器、机械、运机等工业品在港竞销。内地对港输出所占香港进口比重不断下降:由1958年30.4%降至1959年20.8%,1960年20.2%,1961年17.25%,1962年降低至16.0%。内地在香港进口来源地中的地位由首位降至第二位,次于日本。

(2)内地各类商品输港所占香港各该类商品的进口比重大部分持续下降,对港出口商品的结构由于农副产品货源供应减少起了相应的变化。农副产品对港出口值(包括副食、土产、粮油、畜产、丝绸、茶叶等六类)由1958年10.96亿港元减至1961年7.22亿港元,所占对港出口比重由78.4%降至70.2%。但其余11类工业品及矿产品的输港值尚未能相应增加填补,仅维持在2.98亿港元水平,所占对港出口比重由21.3%相对提升至28.9%。

(3)港英当局采取“有约束的自由经济政策”代替“放任的自由经济政策”,采取了公开禁止与暗中控制相结合的贸易限制政策。先后宣布管制肉类和家禽的进口,规定外来肉类及家禽必须有来源地有关当局的卫生证明。暂停发进口证,禁止中国、苏联、古巴及东欧等8国的精制糖进口。进一步扣紧对“来源证”和“特惠税证”的核发和审查;严格限制加工转口内地货物工厂的开设和加强对工人的控制;实行集中验货办法,加强对输美货物的检查;取消中华总商会开出口证明的权利。这些措施一定程度上影响了内地对港出口和经港转口。

二、中国与发展中国家的贸易关系

(一)中国与亚洲发展中国家的贸易关系

亚洲地区共有30多个发展中国家,其中有朝鲜、蒙古、越南、老挝等发展中的社会主义国家,还包括与中国有长达3 000多公里共同边界线的南亚友好邻邦,与中国一水之隔的东南亚友好近邻和古“丝绸之路”经过的西亚诸国。新中国成立以后,中国同亚洲发展中国家的贸易由小到大,逐步发展和扩大,特别是在新中国成立初期,中国同亚洲一些友好国家贸易关系的发展,对打破美国等一些西方国家的“封锁、禁运”,加强同亚洲发展中国家的团结合作和友好关系,起到十分重要的作用。

中国与缅甸两国政府在1954年4月12日签订了为期3年的贸易协定,在第一份贸易协定满期后,两国政府于1958年2月22日又签订了第二个份贸易协定。1960年,中缅两国政府签订了友好和互不侵犯条约和边界问题的协定,两国的友好关系有了进一步的巩固和发展,双边贸易也有很大增加。中国对缅甸出口的商品,主要是棉布、棉纱、花生油、铝制材、手工艺品、丝绸、棉针织品、铁钉、陶瓷、松香、新闻纸、水产品、罐头、电池,以上商品占中国对缅甸出口总值的83%,中国从缅甸进口的商品有橡胶、棉花、碎米、木材和南药。(见表2-19)

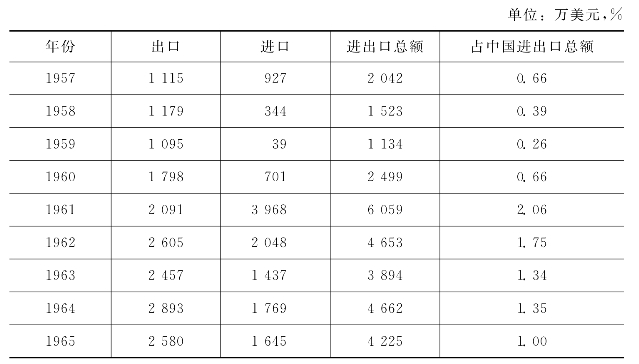

表2-19 1957—1965年中国—缅甸贸易统计

资料来源:对外贸易部外贸业务统计(1957—1965)

1950年我国同印度尼西亚建立外交关系,但由于印度尼西亚政府追随美帝国主义执行“禁运”政策,使中印尼两国贸易大大减少,并一度全部停顿,贸易额由1950年的426万美元,减少到1953年的6 700多美元。1956年11月,两国政府在北京签订新贸易协定,贸易额扩大到每年各出口1 200万英镑,并且交换照会,延长中印尼支付协定的有效期,解决印尼欠我贸易差额的偿还问题等。此后,双边贸易额有了一定增长,1958年为9 114万美元,1959年增长至1.2亿美元,占中国对亚洲发展中国家贸易总额的40.5%。其中中国对印尼出口6 909万美元,出口商品主要是棉布、棉纱,约占中国对印尼出口总值的75%;1958年对印尼出口大米后,大米、棉布、棉纱成为中国主要的出口商品,约占中国对印尼出口总值的70%;1959年约占73%,其他比较重要的商品还有钢材(包括铁钉、铁丝)、木纱团、纸张、化工原料、缝纫机、玻璃、水泥、松香、薄荷脑等。后期,中国对印尼还出口了显微镜、打字机、计算机、制钉机、电焊机、柴油发电机、织布机、机床、无线电零件等。1959年中方从印尼进口5 997万美元。主要进口商品为橡胶,占96%,其余是砂糖、椰子、西沙尔麻、咖啡、胡椒、奎宁等。60年代由于印尼政府排华反华,两国关系逐渐紧张,影响贸易的正常发展。1960年中国对印尼贸易总额已比1959年同期减少约20%,其中出口减少约40%。(见表2-20)

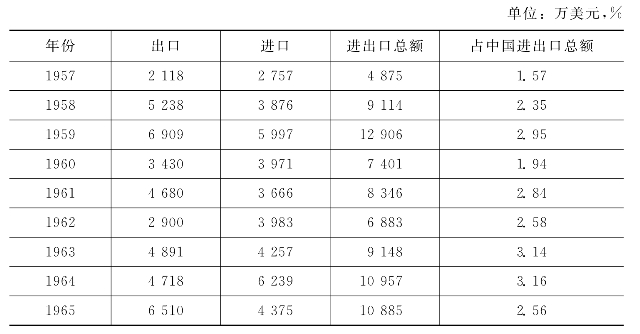

表2-20 1957—1965年中国—印度尼西亚贸易统计

资料来源:对外贸易部外贸业务统计(1957—1965)

中国与印度于1954年签订了中印贸易协定,1958年5月中国各国营对外贸易公司同印度国营贸易公司签订卢比支付协议,中方在印度开立一个“卢比账户”,双方进出口货物通过账户进行。1959年中国从印度进口1 600万美元,出口600万美元,逆差1 000万美元。这一时期,中方自印度进口的主要商品有麻袋、麻布、洋干漆、云母、铬矿砂、南药、胡椒等;对印度出口的主要商品有新闻纸、烧碱、纯碱、铁丝、厂丝、砩石、无水硫酸钠、轮胎、车床等。1962年中印爆发边境战争后,双边贸易陷入停滞状态,直到1977年才恢复正常。

1955年4月,周恩来总理率领中国政府代表团出席在印度尼西亚万隆召开的亚非会议,扩大了中国在亚非地区的政治影响,推动了中国同亚洲各国贸易关系的进一步发展。此后,中国同叙利亚、黎巴嫩、阿拉伯也门共和国、也门民主人民共和国、阿富汗、伊拉克、巴基斯坦、尼泊尔相继建立了政府间的贸易往来,并且同土耳其、塞浦路斯开始了直接贸易。

(二)中国同非洲国家的贸易关系

自20世纪50年代后期以来,随着非洲民族独立和解放运动的高涨,许多非洲国家相继取得了独立,中国同非洲国家的贸易逐渐发展。到1959年,中国已同19个非洲国家和地区建立了贸易关系;同北非的埃及、摩洛哥和突尼斯签订了政府间贸易支付协定,同撒哈拉以南的一些非洲国家开展了民间贸易。新独立的非洲国家面临着发展民族经济、实现经济独立的艰巨任务,许多国家都希望发展同中国的友好合作关系,要求同中国建立经济贸易关系。1963年12月至1964年2月初,周恩来总理出访非洲10国,增进了中国同非洲国家的友谊和相互了解,促进了友好合作关系的发展,为进一步扩大中国同非洲国家的贸易关系创造了有利条件。在周恩来总理访问非洲期间,中国在马里举办了中国经济建设展览会,给非洲人民留下了深刻的印象。(见表2-21)

表2-21 1957—1965年中国—非洲国家的贸易统计

资料来源:对外贸易部外贸业务统计(1957—1965)

1956年4月中国政府贸易代表团应苏丹政府的邀请访问苏丹,举行了贸易会谈并发表了两国政府的贸易会谈公报,就发展两国经济合作和贸易关系交换了函件。1957年12月苏丹政府贸易代表团来华访问,与中方进行贸易会谈,并于1958年1月9日发表两国政府间贸易会谈公报。中方从苏丹进口商品主要为棉花、阿拉伯胶。1959年2月中方派出棉花贸易人员参加苏丹政府所举行的研究有关棉花产销情况的参观访问。中方向苏丹出口的主要商品有棉布、丝绸、日用百货、化工品、仪器和建筑材料等20多种,其中主要是棉布。1958年7月中国杂品出口公司通过亚历山大棉花贸易公司同苏丹签订了100万英镑等值的易货协议,以中方的棉布、丝绸、钢材、食糖、化工品等商品交换苏丹棉花。

1956年3月突尼斯独立后,中突两国逐渐恢复和发展贸易往来。1956年10月,中国国际贸易促进会应突尼斯博览会邀请,在突尼斯国际博览会期间派出贸易访问团赴突进行友好访问。1958年9月中方应突尼斯政府的邀请,派出政府贸易代表团赴突访问,同突尼斯签订了两国政府间第一个贸易协定(贸易额220万美元)。自1958年以后,中国每年均派出贸易代表团参加突尼斯10月间所举行的国际博览会,以此促进中突双边贸易的发展。1959年中突双边贸易额为97万美元,中方出口商品有丝绸、茶叶、粮油和棉布等,进口的商品有过磷酸盐和橄榄油。

20世纪50~60年代中国同非洲国家的贸易关系具有如下一些特点:相互了解不够,特别是非洲国家对中国的对外贸易政策了解不够;许多新独立的非洲国家在独立初期经济都较困难,外汇短缺,都希望中国提供商品援助;非洲国家在取得独立后,为了摆脱原宗主国对其产品的垄断和控制,都积极向中国寻找市场,推销其产品。

(三)中国同拉丁美洲国家的贸易关系

中国对拉丁美洲各国一贯本着平等互利、互通有无的方针,积极发展同拉美各国的贸易。50年代后期,中国同拉丁美洲国家之间的官方和民间贸易团体往来有所增加。1960年12月中国同古巴建立外交关系和政府间的贸易关系,此后每年都有部长级官员率领的贸易代表团进行互访。60年代后,中国同巴西、智利和阿根廷的贸易也有了较大发展。1961年,巴西副总统古拉特率领贸易代表团访问中国,双方签订了银行间贸易支付协定;同年,中巴(西)双方的国际贸易促进委员会代表团也进行了互访。中国从巴西进口的商品有棉花、糖和小量的咖啡、薄荷脑、油及其他零星商品等。中国对巴西出口商品有油籽、松香、药材、香料、锑、猪鬃、陶瓷器等。1965年中国国际贸易促进委员会在智利设立了商务代表处,1966年中智贸易额达1 756万美元。中国从智利进口的商品主要是铜和硝石,向智利出口的主要商品是轻纺产品。中国对阿根廷的贸易,主要是进口阿根廷的小麦,向阿根廷出口轻纺产品。此外,中国在智利和墨西哥还分别举办了中国经济贸易展览会。这些活动都有助于推动中拉贸易关系的进一步发展。(见表2-22)

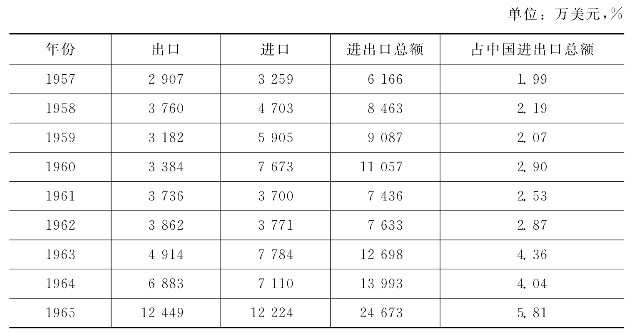

表2-22 1957—1965年中国—拉丁美洲国家的贸易统计

续表

资料来源:对外贸易部外贸业务统计(1957—1965)

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。