(一)贸易规模与平衡状况

1938年沦陷区进口额为1.78亿美元,出口额为1.01亿美元。到1941年进出口贸易额分别增长到4.7亿美元和1.34亿美元,增幅分别为164.5%和33%。出口贸易大大落后于进口贸易的增长,由此出现了连年的贸易逆差(见表5-5)。

表5-5 沦陷区的进出口及贸易平衡

资料来源:郑友揆,《中国的对外贸易和工业发展》,上海社会科学院出版社,1984年版,第171页、第174页。

(二)对外贸易的地理方向

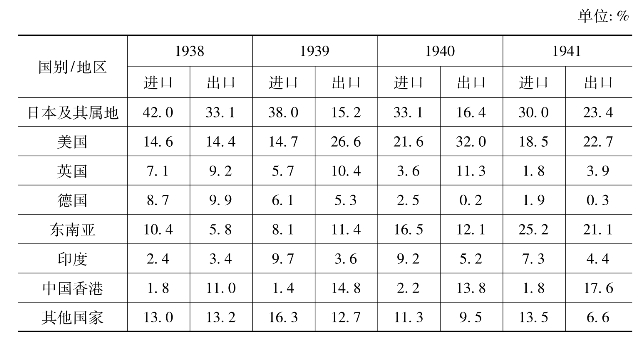

1938年以后由于沦陷区的对外贸易被日本控制,因而无论进口还是出口贸易主要都是与日本的贸易。不过,由于中日贸易的商品结构存在一定的雷同性,因而沦陷区与日本以外的贸易仍在进行。其中最主要的是两大市场——美国与东南亚,见表5-6。

这一时期,只有美国最有能力既向海外提供棉花、烟叶、化学品等工业原料及机器设备等资本性货物,又能提供面粉、煤油等日用必需品。同时中国的丝、茶、猪鬃、植物油、棉纺织品等出口产品与日本存在竞争,而在美国则有较大市场。随着1939年9月欧洲战争爆发,美国日益成为中国出口商品的重要市场。因此,从1939年以后,沦陷区与美国的贸易不断发展,无论绝对额还是相对比重均大幅上升。1938年沦陷区对美国的进出口分别仅为2 590万美元和1 460万美元。占沦陷区进出口总额比重仅14.6%和14.4%。但从1939年开始,美国对沦陷区贸易迅速发展,所占份额上升。其中1940年和1941年沦陷区从美国进口额增长了3倍多,分别达9 610万美元和8 670万美元,出口也跃升至3 000万美元以上,所占比重达到32%~22.7%,超过了日本及其属地。

表5-6 沦陷区进出口商品的国别/地区比重

资料来源:郑友揆,《中国的对外贸易和工业发展》,上海社会科学院出版社,1984年版,第171~176页。

此外,东南亚和印度在沦陷区的对外贸易中也占有比较重要的地位。1937年10月,日本军队占领上海,西方各国表示中立,上海租界得以保存。由于上海与中国内地市场联系中断,上海租界内大量轻纺产品急需外销。同时,西方国家忙于战争,减少了对海外市场的控制,东南亚各地为上海的纺织品出口提供了市场。而日本由于忙于侵华战争,同时上海经济的发展对日本进一步发动对外侵略战争同样有利,因而太平洋战争前,上海对东南亚对外贸易一度出现了畸形的繁荣。1938年,沦陷区从东南亚和印度进口合计2 270万美元,仅占沦陷区进口贸易份额的12.8%。到1939年则增加到6 530万美元,占比提高到17.8%,1941年更激增至1 528 0万美元,占比高达32.5%。进口的商品主要是大米、橡胶、糖、煤油、汽油、香料、棉花及药品等。从1939年以后沦陷区对东南亚、印度的出口贸易也在快速增长,1938年出口额仅930万美元,1939年即达1 430万美元,1941年跃升至3 430万美元。出口的主要商品为棉纺织品、食品及饮料等,在中国出口贸易中占有1/4的份额。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。