(一)对外贸易规模的下降

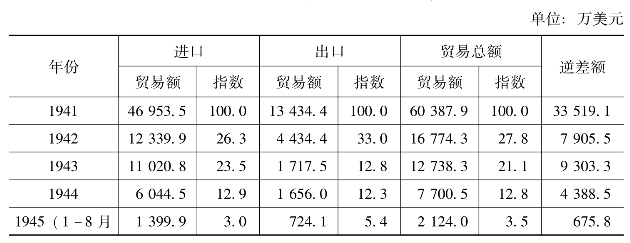

太平洋战争爆发后,美国对日本发起全面进攻。一方面美国等西方盟国加强了对日本及其占领区的经济封锁,另一方面日本的船只在太平洋海面受到美军潜艇不断的重创,大量的商船被击沉同时,剩余的商船又不断被日本军队征用,导致沦陷区运力大为萎缩,沦陷区的对外贸易急剧下降。其中1942年进口额减少为1941年的26.3%,出口额减少至1941年的33%。到1944年进出口额均不到1941年的13%。1945年沦陷区对外贸易基本陷于停滞,1~8月进出口额分别只有1941年的3.0%和5.4%。随着进出口贸易的同时下降,沦陷区的对外贸易依然维持逆差的局面(见表5-7)。

表5-7 太平洋战争后沦陷区对外贸易额

资料来源:郑友揆,《中国的对外贸易和工业发展》,上海社会科学院出版社,1984年版,第184页。

(二)对外贸易的地理方向及商品结构

太平洋战争爆发后,沦陷区与欧美国家及东南亚各国的贸易关系基本中断,日本及其占领区在沦陷区对外贸易中的比重急剧上升。1941年日本及其占领区在沦陷区进出口贸易中占30.0%和23.4%,到1942—1945年8月,这一比重分别上升至76%~85%和88%~98%。在沦陷区对外贸易中占第二位的是德国,德国商品主要经由日本进口,数量很少,1942年仅有410万美元,占沦陷区进口总额的3.3%;1943年所占比重增至6.0%,1944年又增至15.9%。同时沦陷区对德国每年仅有数千美元的出口。此外,瑞士、意大利与沦陷区也有数量微小的贸易往来。

日本为满足其战争的需要,加紧对中国经济的掠夺,一方面将其过剩的生活消费品大量倾销到沦陷区市场,另一方面又将沦陷区重要的原材料大量掠购到日本。因而这一时期,沦陷区进口的主要商品是:人造丝、布匹、纸张、化学品、糖及五金制品等消费品。沦陷区出口的商品主要是:棉花、煤、盐、铁矿石、生铁、植物籽仁及豆饼等,其中最主要的是前四项。1941年这四项商品仅占沦陷区进口总额的8.6%,到1942年升至39.7%,1943—1945年8月进一步升至44%~51%。

总体来看,太平洋战争后,在进口贸易中原料性商品比重下降,制成品比重上升;在出口贸易中制成品比重下降,原料性商品比重上升。这种进出口商品构成的变化反映了沦陷区经济殖民地性的进一步强化。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。