坦克是一种靠履带移动的装甲战斗车辆,它集火力、装甲防护力和机动力于一身,在战斗中主要用于突破敌方防线、消灭敌方步兵、歼灭敌坦克和其他装甲战斗车辆。坦克在战场上,尤其是在两次世界大战中出尽了风头。在二战以后的多次战争中,坦克同样也是陆战的主角,被称为“陆战之王”。自1916年9月15日,坦克作为新的陆军武器,被英国投入索姆河战役并取得巨大成功后,在随后的近一个世纪里,伴随着坦克与坦克、坦克与反坦克武器的激烈对抗,现代光学、电子计算机、自动控制、新材料、新工艺等方面的技术成就,被日益广泛地应用于坦克的设计和制造,使坦克的总体性能有了显著提高,促进了坦克技术的迅速发展,坦克的结构形式趋于成熟,性能全面提升。以下结合坦克发展史中的几次革命性突破,阐述检核表法在坦克性能改进中的作用。

坦克所追求的性能主要包括三个方面:火力、机动和防护,这是衡量一辆优秀坦克的基本标准,坦克发展过程中的所有重大革命性进步,都是围绕这三个方面展开,即不断提升坦克的火力,增强其毁伤性;增强坦克的机动性,使其在战场上更加快速、灵活;增强坦克的防护性能,提高其在战场上的生存能力。因此如何提升坦克在这三方面的性能,就成了坦克设计师们要重点解决的问题。

以下针对坦克三大性能改进的方向,运用检核表法从九个方面分别分析坦克的发展过程:

第1问:能否他用——能在水中行驶的水陆两栖坦克。

坦克作为陆战武器,大部分时间都在陆地作战,但是由于战场环境的复杂多变,在很多情况下,坦克需要在水上行驶、作战,用于强渡江河、泥沼地和近海登陆作战等。于是在这种情况下,坦克设计师们提出将船和潜艇的基本原理移植到坦克身上,使坦克这一庞然大物能像船和潜艇那样在水中行驶,于是发明了水陆两栖坦克(见图6.7)。

图6.7 水陆坦克

水陆坦克的车体比普通坦克要大,呈船形,所以能在水中浮动。在动力方面,有的坦克利用特别履带划水前进;有的用螺旋桨推进;有的用喷水式推进器喷水前进。每小时可超过10 km,能抗三四级风浪。现代坦克都具有潜渡性能,一般只需15~30min的改装,就可以通过水深4~6m、流速每秒1.5m的水障碍。坦克潜渡时,由炮塔顶上的气筒供给空气。坦克内每个人都备有潜水面具,当坦克因故进水时,操纵人员仍可在其内坚持1~2个小时。有些中、轻型坦克还备有围帐,防止水透入车内。坦克排气主要靠单向活门,因此发动机的废气可直接排出而不使水流倒流进入发动机,造成熄火。

第2问:能否借用——借用变色龙的隐身原理达到坦克的隐性效果。

长久以来,坦克一直采用色彩伪装技术,即通过喷涂绿、黄两色或绿、白两色等与战场环境相近的颜色来达到视觉隐身的效果。但是由于战场环境是不断变化的,坦克车身的颜色涂装比较费时费力,那么能否将变色龙的变色原理借用到坦克身上呢?

事实上,这个创意部分来自英军在阿富汗赫尔曼德省遭遇的装备伪装难题。英军所有的装甲车辆喷涂的都是沙漠迷彩伪装,这种伪装色在绿色的农耕区域几乎没有任何用处,因为那里通常不再只是荒漠,而是种植了大面积的农作物,只要英军坦克或装甲车一旦驶入,很远就被人发现了,而塔利班则往往隐藏在庄稼地里伺机发动袭击。为了解决这一问题,英国防务公司研发了一种叫作“电子伪装”(E-camouflage)的新技术,这种类似变色龙的技术,可以使车身根据环境变换颜色,以避开潜在的攻击。“电子伪装”技术的原理类似变色龙的变色原理,是利用连接在坦克外壳的高精度电子传感器,根据色彩、线条、形态等把周围景观影像投射到坦克外壳上,使其能够融入环境,很难被看到,从而达到逃避攻击的目的。不同于传统形式的伪装,外壳的影像将随着周围环境的变化而变化,使车辆时刻与周围环境融为一体。因此可以保障坦克即使在行进过程中也能进行有效伪装。图6.8为运用了“电子伪装”技术的坦克。

第3问:能否改变——通过改变坦克外形来提高坦克防护能力。

图6.8 运用了“电子伪装”技术的坦克

图6.9 现代坦克

现代坦克的车身和炮塔一般都具有比较理想的防弹外形:车体低矮、装甲板有良好的倾角(见图6.9),这是坦克提高生存力的主要措施。大倾角倾斜装甲坦克的装甲倾角直接影响其防护动能穿甲弹的能力,这是因为炮弹或火箭弹在遇到倾斜的坦克装甲时会被弹开(即通常所说的“跳弹”),使其威力大为减弱,从而降低对坦克的毁伤力度。

以在第二次世界大战中闻名遐迩的苏联T34坦克的外形设计为例,T34车身装甲厚度45mm,和德国的3、4型坦克相当,但不同的是,T34坦克的正面装甲有32°的斜角,侧面也有49°。炮塔是铸造而成的六角型,车身的斜角一直延伸到炮塔,因此T-34从正面看几乎是一个直角三角形。斜面装甲有两个显著优点:首先炮弹击中后容易弹开,威力大减;其次根据三角原理,一枚水平射来的炮弹,击中斜面装甲以后,需要穿过的钢板厚度相当于三角形的斜边,因此T-34坦克45mm厚32°的正面装甲,防护能力相当于90mm,而49°的侧面装甲也相当于54mm。这样的装甲外形设计,直接导致1941年德国坦克装备的任何火炮在500m距离上都无法穿透。

第4问:能否扩大——附加贫铀材料的装甲。

奥斯本检核表的第4问:能否扩大中有一个设问——能否附加一些材料而提升某些性能,这在坦克装甲材料的研制中也有应用。坦克装甲的防护性能是提高坦克生存率的重要保障,由于机动性的要求,坦克不可能靠一味地增加装甲厚度来提高防护性,因此需要依靠附加一些特殊材料来提高装甲防护力,其中最为著名的就是贫铀装甲。所谓贫铀装甲即为掺杂了贫铀金属的复合装甲,贫铀是制造铀燃料过程中经燃烧后产生的铀杂质,其主要成分是不能作为裂变材料的铀238,故称“贫化铀”,简称“贫铀”,贫铀密度为18.7 g/cm,是钢铁密度的2.5倍。因为密度高,可有效减少装甲在应力波下的损伤,提高装甲整体强度。

贫铀装甲于1988年由美国发明,用于M1A1坦克及其改进型M1A2(见图6.10),这一研究成果是20世纪80—90年代坦克装甲技术发展史上最重要的进展之一。在海湾战争中,不仅伊拉克的苏制T-72坦克发射的125mm炮弹未能击穿M1A1坦克的贫铀装甲,而且在几起误伤事故中,友军坦克发射的120mm贫铀穿甲弹也没能把这种装甲击穿。安装了贫铀装甲的M1A1坦克,其装甲防护力提升到原来的两倍,其抗尾翼稳定脱壳穿甲弹的能力相当于600mm厚的均质钢装甲,抗空芯装药破甲弹能力相当于1 300mm厚的均质钢装甲。实战证明,贫铀装甲是目前世界上防弹能力最强的复合装甲,但是贫铀合金的冶炼、热处理和装甲块的制造,是制造贫铀装甲的关键,美国对此技术高度保密。

图6.10 装有贫铀装甲的美国M 1A2坦克

第5问:能否缩小——能快速机动的轻型坦克。

并不是所有的坦克都像主战坦克那样拥有庞大的车身和厚重的装甲,一些特殊用途的坦克如侦察坦克等强调机动性,这就需要缩小坦克的尺寸,降低坦克重量。英国“蝎”式坦克是目前世界上最轻、最小、速度最快的坦克。该坦克重8.1 t,时速80.5 km,有“全铝坦克”之称。它虽然轻而小,但火力强。1982年的英阿马岛战争中,“蝎”式坦克在沼泽地带行驶畅通无阻,堪称当今快速部署部队的理想装备。迄今“蝎”式坦克已生产3 000多辆,十多个国家装备了这种坦克。

第6问:能否替代——电子装甲替代传统金属装甲。

随着现代反坦克武器技术的不断发展,坦克必须不断增加装甲厚度,导致其重量直线上升,而体重的增加使坦克的机动性和灵活性大受影响。为打造苗条又抗打击的“装甲战士”,新型装甲层出不穷,替代了传统意义的金属装甲,其中以电子装甲最为有名。如图6.11所示。

图6.11 电磁装甲工作原理:破甲射流被强大的瞬时磁场破坏

英国国防科学与技术实验室的科学家开发出革命性电子装甲系统能够抵御火箭弹或其他聚能武器的攻击,同时能够保持装甲车的实用重量和尺寸。最新的演示系统由防弹金属镀层、绝缘层、分布线和存储电容组成,重量仅为2 t左右,但其保护效果却等于10~20 t的均制钢装甲。在该实验室最近进行的一次演示中,当聚能弹攻击一辆由“电子装甲”保护的装甲运兵车时,金属镀层外层能够迅速充电到几千伏特的高压。火箭弹或其他聚能弹的高温铜射流必须通过这个电气层,同时,它必须承受高达几千安培的电流。而众所周知,熔断家用电器的保险丝只需要13 A电流,同理,聚能反坦克弹头的高速高温铜射流在电子装甲这个“脉冲能”系统中,会立即被系统产生的高温和强电场分解掉,残余碎片的作用则被普通装甲层吸收,由此显著提升了坦克的防护性能。

第7问:能否调整——利用人体工程学调整优化坦克内舱布局。

坦克内的空间是密闭而狭小的,如何充分利用和优化每一寸空间,使其更便于每个车组成员在狭小的空间内行驶和战斗,是关系坦克性能的重要问题,由此诞生了一门新的学科——人体工程学。这项源于第二次世界大战中的军事科学技术,最初起源于坦克的内舱设计——如何使人在舱内有效地操作和战斗,并尽可能减少疲劳,即处理好人—机—环境的协调关系。目前世界上先进的坦克设计都非常强调内部结构布局,如座椅的位置、野战背囊的放置位置、弹药的存放位置、进出舱门的位置,等等,因为这些微小细节都会在持续作战和持续野战通行条件下对于士兵体力消耗有直接的影响,有时甚至直接关系到乘员的生命安全。

第8问:能否颠倒——反其道而行之的反应装甲。

最初的坦克装甲都是在不断加厚装甲厚度的理念下进行技术革新的。这种方法的缺点是明显的,坦克总重越来越重,以至于发动机技术和桥梁、路面的承受能力都接近极限,特别是随着反坦克导弹的出现,要求坦克装甲必须寻找其他的强化途径。那么能否反其道而行之,突破传统的增加装甲厚度的思维定式,从如何抵消反坦克武器对坦克带来的毁伤动能的角度出发来提升坦克的防护能力呢?于是,“反应装甲”的理念提出了。“反应装甲”其实就是在坦克的装甲上,安装惰性炸药,惰性炸药对小一点的冲击不会做出反应(如子弹、小口径炮弹等)。当反坦克导弹或聚能破甲弹之类的武器可以击穿坦克主装甲的武器攻击坦克时,一旦接触到了坦克装甲上的惰性炸药块,惰性炸药就会向外爆炸,可以有效地降低反坦克武器的破坏效果,达到保全坦克的目的,所以读者如果留心现在的坦克照片的话,可以看到有些坦克的前面装了很多排列得整整齐齐的小方块,这就是反应装甲。现代的“反应装甲”是以色列首先于20世纪70年代末80年代初在装甲车辆上采用的,随后经过实战的检验,迅速被其他国家所模仿,大大提升了坦克的防护性能。图6.12为加装了反应装甲的国产59-D主战坦克。

第9问:能否组合——将坦克炮与导弹结合的炮射导弹。

图6.12 加装了反应装甲的国产59-D主战坦克

坦克主炮的射程是衡量坦克火力性能的一个主要标准,通常来讲主炮射程越大,其有效射击距离相应的也就越大,这对坦克在实战中具有极其重要的意义,甚至可以说直接影响作战结果。一般来说,火炮的射程与炮管的长度、炮弹的装药量有密切关系,但是受相对狭小的坦克车身限制,坦克炮身长度不可能太长,炮弹的装药容积也有限制,因此传统的坦克炮的射程不可能达到像导弹那样远的射程。那么,能否将两者结合起来,用坦克炮将导弹发射出去,既保持较远的射程,又有较大的毁伤效果呢?在这种需求下,炮射导弹的概念应运而生。

坦克炮射导弹就是使精确制导技术与常规坦克炮、反坦克炮系统达到有机的结合,保留了原系统反应快、火力猛的特点,且不改变其成员建制和分工,不过多地增加系统的复杂性,但却拓宽了坦克和反坦克炮的远距离对抗能力,使其作战距离由2 000m提到4 000m以上,使坦克可以在野战中攻击武装直升机、防御坦克歼击车以及在隐蔽阵地上对敌坦克实施远距离射击。早在20世纪50年代,苏联便于1957年提出第一代坦克炮射导弹的概念。美国从1958年开始研制坦克炮射导弹,并成功研制世界上最早的坦克炮射导弹“橡树棍”。1966年,美军在M551“谢里登”坦克上装备了MGM-51A“橡树棍”导弹(见图6.13)。目前俄罗斯炮射导弹的发展水平处于世界领先地位,射程最短的有1~1.5 km,最远的10 km,导弹平均飞行速度最大达800m/s。此后,世界上许多国家都相继加入研制坦克炮射导弹的行列。

图6.13 美国谢里登坦克发射“橡树棍”导弹

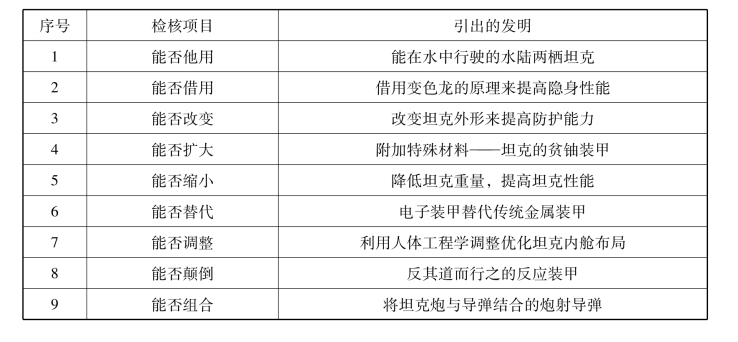

根据以上检核表在坦克性能改进中的作用汇总,制成检核表,如表6.3所示。

表6.3 检核表在坦克性能提升中的应用举例

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。