刘华军

(山东财经大学)

一、引 言

环境问题已经成为21世纪中国社会面临的最严重的挑战,也是现阶段中国最敏感的政治问题和社会问题之一。伴随中国经济发展与资源环境之间的深层次矛盾日益尖锐,环境承载力已经达到或接近上限,成为新常态下中国经济发展面临的最严峻的挑战之一。在2014年环境绩效指数(Environmental Performance Index,简称EPI)的排名中,中国得分为43分,在所有178个国家中排名第118名,不断恶化的环境污染形势向粗放的发展方式亮起了红灯,使中国经济和社会发展付出了沉重的代价,环境污染成本占GDP的比例高达8%—10%(杨继生、徐娟、吴相俊,2013),而且环境污染严重危害了居民尤其是妇女和儿童的健康,使社会健康成本大幅增加。为了解决环境污染问题,中国政府不仅将生态文明和美丽中国建设提高到中国经济社会发展前所未有的战略高度,而且制定了世界上最大规模的节能减排计划,并提出“要像对贫困宣战一样,坚决向污染宣战”。在2014年修订的《环境保护法》中,将保护环境作为“国家的基本国策”,并首次提出各级政府必须将环境保护纳入国民经济和社会发展规划。然而这一系列环境领域的政策措施所取得的效果却没有抵消问题的扩大,环境问题仍愈演愈烈,已经超过了社会民众的可容忍程度,成为中国社会新的不稳定因素。那么中国环境污染排放的效果究竟如何?单纯依赖民众的主观感觉必然是有失偏颇的,本文我们将通过构造一种新型的环境污染排放绩效指数对中国环境污染排放的效果进行客观评价。由于环境污染的累积性以及环境污染与经济发展的内在关联性,对环境污染的治理和从根本上改善生态环境不可能一蹴而就,因此就需要对环境污染排放绩效的演变趋势和趋势进行深入考察,这项工作不仅能够为客观地检验过去一段时期及当前环境污染治理的效果提供经验证据,同时也有助于政策制定者对环境污染排放绩效的未来演变趋势做出科学的判断,从而为进一步完善环境领域的相关政策措施以及提高环境治理的效果提供决策参考。

生态文明建设强调的是经济与资源环境协调发展。若不考虑经济发展而单纯降低环境污染的思路对于任何国家尤其是中国这样一个发展中大国来说并不可取,因此在生态文明视域下对环境污染排放绩效的考察应当建立在尽可能减少环境污染排放的同时尽可能扩大经济产出这一思路之上。直接地,若使用国内生产总值(GDP)作为经济产出,可以用单位环境污染排放的经济产出即“GDP/环境污染排放”来衡量环境污染排放绩效,我们将该指标定义为“环境污染排放效率”。该指标越大,则说明单位环境污染排放的经济产出就越多,换言之,环境污染排放绩效就越高。然而这一指标仅考虑了生产过程的产出端却没有考虑投入端,在现实生产过程中,不论是经济产出还是作为经济产出副产品的环境污染排放,都需要不同的投入要素诸如资本、劳动、能源等来进行生产。对于多投入多产出问题,数据包络分析(data envelopment analysis,简称DEA)凭借其优势在环境效率和生产率领域得到了广泛的应用(Zhou et al.,2008)。实际上,从变量冗余(slack)角度,借助环境生产技术和恰当的DEA模型可以同时得到GDP的冗余量和环境污染排放的冗余量,进而可以得到GDP和环境污染排放的理想值(即投影值,projection),则“GDP的理想值/环境污染排放的理想值”就是环境污染排放效率的理想值,它衡量了环境污染排放效率能够达到的最为理想的状态,与之相对应,“GDP/环境污染排放”即为环境污染排放效率的实际值。因此,与已有研究不同,本文我们以环境污染排放效率的实际值与其理想值的比值来定义一种新型的环境污染排放绩效指数(pol-lution performance index,简称PPI),该指数测度了实际的环境污染排放效率与理想的环境污染排放效率之间的距离,若该指数越接近于1,则说明实际的环境污染排放效率已经达到理想状态,环境污染排放绩效就越高;反之则环境污染排放绩效就越低。

除了环境污染排放绩效指数的定义,本文试图从以下三个方面对已有文献进行拓展:(1)根据环境污染排放绩效指数的定义,对其进行测度的关键在于准确地测度经济产出和环境污染排放的冗余值。区别于已有研究,本文在环境生产技术和DEA框架下构建了基于全局基准技术的非径向方向性距离函数模型(GBT-NR-DDF)来测度经济产出和环境污染排放的冗余值。作为方向性距离函数的延伸和拓展,非径向方向性距离函数不仅能够通过方向向量的设置将环境污染排放作为非期望产出(undesirable output,也被称为“坏”产出即bad output),而且较传统的(径向)方向性距离函数,非径向方向性距离函数允许投入产出变量按照不同的比例进行扩张或缩减,更加符合现实生产过程(Fukuyama and Weber,2009;Färe and Grosskopf,2010)。(2)与已有研究多采用当期或序列DEA方法构造最佳生产前沿不同,本文在计算非径向方向性距离函数时采用全局基准技术(global benchmark tech-nology)构造最佳生产前沿,有效地解决了测度结果的跨期比较问题(Pastor and Lovell,2005),便于对分省和区域环境污染排放绩效的动态演变趋势进行实证分析。(3)在考察环境污染排放绩效的影响因素时,由于被解释变量与解释变量之间存在内在依赖性,不符合回归分析的样本独立性假设,从而导致传统的回归分析方法失效。为了克服这一局限,本文采用Bootstrap方法进行经验估计,确保回归结果更加可信。

根据GBT-NR-DDF模型和环境污染排放绩效指数,本文采用2000—2012年中国分省数据,以地区实际生产总值作为期望产出,以资本、劳动和能源作为投入,采用熵值法将多种污染物拟合为“综合污染排放指数”作为非期望产出,对分省及区域环境污染排放绩效进行了测度并实证考察了其演变趋势,在此基础上采用Bootstrap方法对环境污染排放的关键驱动因素。

二、指数构造

(一)方法

1.环境生产技术

借鉴Färe等(2007),本文首先构造一个即包含期望产出(desirable output,也被称为“好”产出即good output),又包含非期望产出(undesir-able output,也可称之为“坏”产出即bad output)的生产可能性集合即环境生产技术(environmental production technology,简称EPT)。我们将每一个省份看作一个决策单元(decision making unit,简称DMU),假设有N个DMU(n=1,2,…,N),在每个时期p(p=1,2,…,P),每个DMU使用M种投入(x∈R M+),联合生产S种期望产出(y∈R S+)和J种非期望产出(b∈R J+),则环境生产技术EPT可以表示为:

EPT p={(x p,y p,b p):x p可以生产(y p,b p)}(1)

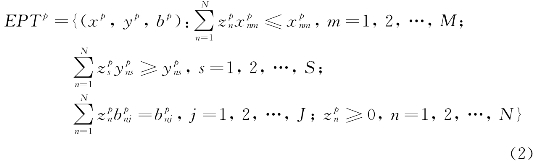

根据Färe等(2007),假定环境生产技术满足生产理论的标准公理,例如,在环境生产技术中产出集是闭合的即有限的投入只能生产出有限的产出。同时,投入变量和期望产出满足强可处置性或自由可处置性(strongly or freely disposable)。此外,对于环境生产技术来说,还要做出两个重要假设(Färe et al.,1989):其一是弱可处置性(weak dispos-able),即如果(x,y,b)∈EPT且0≤θ≤1,那么(x,θy,θb)∈EPT;其二是零结合性(null-jointness),即如果(x,y,b)且b=0,则y=0。在上述假定下,在每个时期p(p=1,2,…,P)的环境生产技术EPT p可以表示为(2):

方程(2)表示环境生产技术满足不变规模报酬假设(constant returnstoscale,CRS);若增加∑z=1的约束,则环境生产技术满足可变规模报酬(variablereturnstoscale,VRS)。

2.从方向性距离函数到非径向方向性距离函数

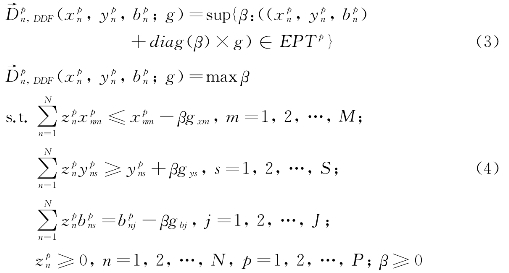

方向性距离函数(directional distance function,简称DDF)最初由Chambers等(1996)提出,目前已经被广泛应用于考虑非期望产出的效率和生产率测度。被评价单元DMU n在时期p(p=1,2,…,P)的方向性距离函数可以表示为方程(3),其中,g是方向向量。若g=(-g x,g y,-g b),则(3)方向性距离函数可以通过模型(4)求得。

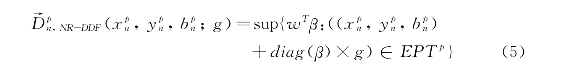

需要指出的是,方程(4)的方向性距离函数属于径向测度方法。径向方法要求投入和产出均按照相同比例扩张或缩减,然而当存在非零冗余(non-zero slacks)时,径向测度方法可能会高估效率值(Fukuyama and Weber,2009)。为了克服上述缺陷,Fukuyama和Weber(2009)、Färe和Grosskopf(2010)提出了方向性距离函数的一般化形式,允许投入或产出按照不同的比例扩张或缩减,即非径向方向性距离函数(non-radial directional distance function,简称NR-DDF);此后Fukuyama等(2011)、Barros等(2012)将非期望产出纳入到一般化的方向性距离函数中,而Zhou等(2012)则对考虑非期望产出的非径向方向性距离函数做出了正式的定义,在其基础上,Wang等(2013)、Zhang等(2013)、杨骞和刘华军(2015a,b)等的研究则进一步拓展和深化了非径向方向性距离函数的模型及应用。根据已有研究,被评价单元DMU n在时期p(p=1,2,…,P)的非径向方向性距离函数,如式(5)所示。

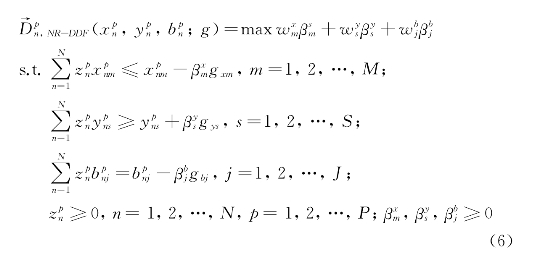

与式(3)不同,在式(5)中增加了权重w=(w xm,w ys,w bj)T,w为标准化的权重向量。非径向方向性距离函数则可以通过下面的模型(6)求解。

由上述模型可以清楚地看出非径向方向距离函数与传统的方向性距离函数的不同之处在于,前者允许不同的投入或产出按照各自的比例进行缩减,即![]() 可以是不同的,这实际上就是非径向测度方法的含义。若

可以是不同的,这实际上就是非径向测度方法的含义。若![]() ,则模型(6)和模型(4)则完全一致。

,则模型(6)和模型(4)则完全一致。

3.基于全局基准的非径向方向性距离函数

不论径向的方向性距离函数和非径向方向性距离函数,其生产前沿面的构造均采用运用当期数据(当期DEA),即根据第p期的投入产出数据来确定p时期的最佳生产前沿。然而,由于不同时期的最佳生产前沿并不相同,因此基于当期数据构造前沿面测算的效率值并不能进行跨期比较,换言之,这种基于当期数据构造生产前沿面的方法缺乏循环性(circularity)。因此为了能够对测度结果进行跨期比较,必须要保证不同时期具有相同的最佳生产前沿。尽管固定基准技术(fixed-type benchmark technology)通过选择某一期的投入产出数据构造一个唯一的生产前沿面(Berg et al.,1992),使得效率测度结果能够进行跨期比较,然而固定基准技术却不能反映其他时期的生产信息。为了解决这一问题,Pastor和Lovell(2005)提出了基于全局基准技术(global benchmark technology,简称GBT)的前沿面构造方法,即使用所有时期的投入产出数据来确定一个相同的生产前沿。下面我们将全局基准技术方法和非径向方向性距离函数结合起来,构造基于全局基准技术的非径向方向性距离函数模型(GBT-NR-DDF)。

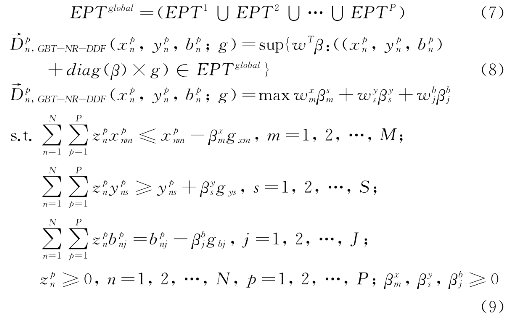

首先我们根据所有时期的全部样本数据定义全局基准的环境生产技术,如式(7)所示,其中EPT global代表基于全局基准的环境生产技术,EPT P(p=1,2,…,P)为不同时期的环境生产技术。

在基于全局基准的环境生产技术下,被评价单元DMU n在时期p(p=1,2,…,P)的非径向方向性距离函数可以表示为式(8)。对比式(8)和式(5),容易发现基于当期基准技术的方向性距离函数模型和基于全局基准技术的方向性距离函数的唯一差异就在与参考前沿不同。同样地,式(8)的方向性距离函数可以通过式(9)的DEA模型进行求解。

(二)环境污染排放绩效指标(PPI)的构造

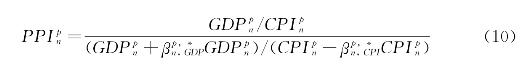

为了构造环境污染排放绩效指标,我们需要定义投入和产出变量。本文使用的投入向量包括资本(K)、劳动(L)、能源(E),期望产出为地区实际生产总值(GDP),非期望产出为综合污染排放指数(comprehensive pollution index,简称CPI)。假定模型(9)求得的污染排放指数和地区实际生产总值的最优解分别为,我们用污染排放效率的实际值与污染排放效率的理想值来定义环境污染排放绩效指数(pollution performance index,简称PPI)。第n个省份(n=1,2,…,N)在时期p(p=1,2,…,P)的PPI如式(10)所示。其中,GDP和CPI分别表示地区生产总值和综合污染排放指数的实际值![]()

![]() CPI分

CPI分

别表示地区生产总值的冗余(slack)即期望产出不足和综合污染排放指数的冗余即非期望产出过度,由此,GDP+β*GDP表示地区生产总值的投影值,而CPI-β*CPI则表示综合污染排放指数的理想值。若某个DMU的=0,说明不存在冗余,换言之,该DMU处于最优生产前沿,此时,PPI=1,即该DMU的环境污染排放绩效达到最大。当然,若存在冗余(不论是地区实际生产总值还是综合污染排放指数),则PPI<1。实际上,式(10)表示就是环境污染排放效率的实际值占环境污染排放效率理想值的比重,该比重越大,说明环境污染排放效率的实际值距离其理想值越近,即环境污染排放绩效就越高;反之,则环境污染排放绩效就越低。![]()

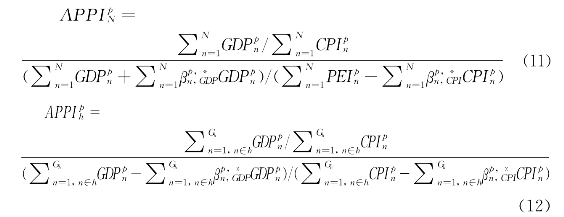

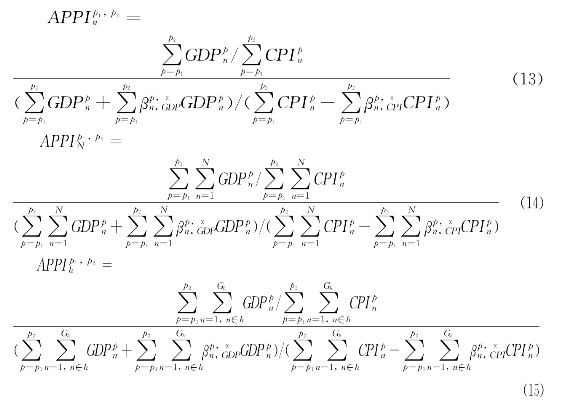

在式(10)的基础上,我们可以计算出在某个时期p全部N个省份的平均环境污染排放绩效指数,如式(11)所示。若将这N个省份划分为h个不同的区域(h=1,2,…,H),每个区域包含Gh个省份,则我们可以计算出在某个时期p第h个区域的平均环境污染排放绩效指标![]() ,如式(12)所示。考察某个时段比如从时期p 1到时期p 2的平均环境污染排放绩效,式(13)、式(14)、式(15)分别是时期p 1到时期p 2第n个省、全部N个省以及区域h在的平均环境污染排放绩效(分别用符号

,如式(12)所示。考察某个时段比如从时期p 1到时期p 2的平均环境污染排放绩效,式(13)、式(14)、式(15)分别是时期p 1到时期p 2第n个省、全部N个省以及区域h在的平均环境污染排放绩效(分别用符号![]()

![]() 表示)。

表示)。

三、数 据

(一)样本数据及处理

本文采用中国分省数据,由于数据的缺失,样本中不包含西藏;此外,香港、澳门和台湾地区也不包含在样本中,样本数据的时期跨度为2000—2012年。考虑DEA效率测度受到投入产出变量的数量限制(Cook et al.,2014),投入产出变量的个数不易太多,在借鉴已有研究的基础上,本文选择了三种投入和两种产出。三种投入分别是资本、劳动、能源。两种产出分别为期望产出和非期望产出。其中,选择地区实际生产总值作为期望产出。选择8种污染物(包括CO2、SO2、COD、氨氮、烟粉尘、废弃固体物、废水、废气),利用熵值法将其拟合为环境污染综合指数(CPI),并将其作为非期望产出。这样投入产出变量的个数就满足“Rule of Thumb”[2](Cooper et al.,2007),从而保证了DEA测度有足够的识别能力。具体的投入产出数据处理如下:

(1)资本投入(K)。依据惯例,我们用分省物质资本存量作为资本投入的代理变量。与多数文献一致,我们采用永续盘存法对资本存量进行估测。基于永续盘存法估算资本存量主要涉及以下四个变量:首先是每年新增投资额。与即张军、吴桂英、张吉鹏(2004)和单豪杰(2008)一致,我们选择“固定资本形成总额”作为各省份每年的名义投资额。其次是投资品价格指数。借鉴单豪杰(2008)、刘瑞翔(2013)以及董敏杰、梁泳梅(2013)的做法,我们以各省份的“固定资产投资价格指数”作为投资品价格指数,并利用该指数将各省份2000—2012年的名义投资额换算成以2000不变价新增投资额。再次是基期资本存量。对于基期资本存量,目前主要有两种测算方法。其一是运用Harberger(1978)提出的稳态方法(steady-state method);其二是运用张军、吴桂英、张吉鹏(2004)和单豪杰(2008)的方法。两种方法的不同在于资本存量的增长率。其中,Harberger(1978)为了控制经济周期波动和产出的短期波动的影响,基于“稳态时资本产出比不变或物质资本增长速度等于总产出增长速度”这一假定,建议使用一段时期内的产出平均增长率。而单豪杰(2008)基于“经济稳态的情况下存量资本的增长率与投资增长率相等”这一假定,采用5年的投资平均增长率来。对比两种方法的相关假定,由于资本存量与投资的关系更加密切,所以单豪杰(2008)的方法更为合理。因此,本文对基期资本存量的估算运用单豪杰(2008)的方法。最后是折旧率。关于资本折旧率,学界并没有统一的标准(王恕立、胡宗彪,2012)。单豪杰(2008)在资本品相对效率几何下降模式的假定下估算出每年的折旧率约为10.96%。张军、吴桂英、张吉鹏(2004)采用的折旧率为9.6%。Wu(2003)采用的4%和7%。本文我们采用的折旧率为10.96%。根据上述方法,本文测算了2000—2012年中国30个样本省以2000年为基期的资本存量。测算中的相应数据来源于历年《中国统计年鉴》。[3]

(2)劳动投入(L)。理论上,劳动投入应该综合考虑劳动人数、劳动时间、劳动质量等因素,但实际研究中的指标选取最终仍取决于数据的可得性(王恕立、胡宗彪,2012)。限于数据的可得性以及借鉴大量已有文献,我们采用各省就业人数作为劳动投入的代理变量。但是对照《中国统计年鉴》与《新中国60年统计资料汇编》可以发现,自1991年起,上述两份资料提供的各省就业人数存在较大差异。同时《中国统计年鉴》2010年之前的就业人数与2011年、2012年就业人数统计口径完全不一致,不能确保数据的连贯性;而《新中国60年统计资料汇编》仅提供到2008年的数据。综合考虑后,我们采用的就业人数来自各省统计年鉴。

(3)能源投入(E)。在已有研究中,除了涂正革(2008)采用“煤炭消费量”作为能源投入的代理变量外,其他多数文献都利用“能源消费量”作为能源投入的代理变量。与多数文献一致,我们也采用“能源消费量”作为能源投入。各省能源消费量数据来源于历年《中国能源统计年鉴》,其中由于数据缺失,2001年宁夏能源消费量数据来源于《宁夏统计年鉴》。

(4)期望产出(GDP)。我们用分省地区实际生产总值作为期望产出,并按照2000的价格进行消胀处理。相关数据来源于历年《中国统计年鉴》。

(5)非期望产出(CPI)。由于使用单一的污染物指标很难表达环境压力(Grossman and Krueger,1991),而采用多种污染物则必须考虑到投入产出数量对DEA识别能力的影响。借鉴已有研究,本文采用熵值法将多种污染物拟合成一个综合污染排放指数(comprehensive pollu-tion index,简称CPI)。具体考虑的污染物包括以下8种:二氧化碳(CO2)、二氧化硫(SO2)、化学需氧量(COD)、氨氮、烟(粉)尘、工业废气、工业废水、工业废气固体物。其中,由于没有官方公开的分省CO2排放数据,我们采用IPCC(2006)提供的二氧化碳排放量估算的参考方法,利用分省煤炭、原油、天然气等三种化石能源消费量对分省CO2排放量进行估算(陈诗一,2009;刘华军、闫庆悦,2011)。此外,2011、2012年烟(粉)尘数据分别来源于2012、2013年《中国统计年鉴》;其他年份根据《中国统计年鉴》、《中国环境统计年鉴》中的烟尘排放量和粉尘排放量加总而得。分省煤炭、原油、天然气数据来源于《中国能源统计年鉴》,其他污染物数据来源于相应的《中国统计年鉴》、《中国环境年鉴》、《中国环境统计年鉴》。

(二)样本数据的描述性统计

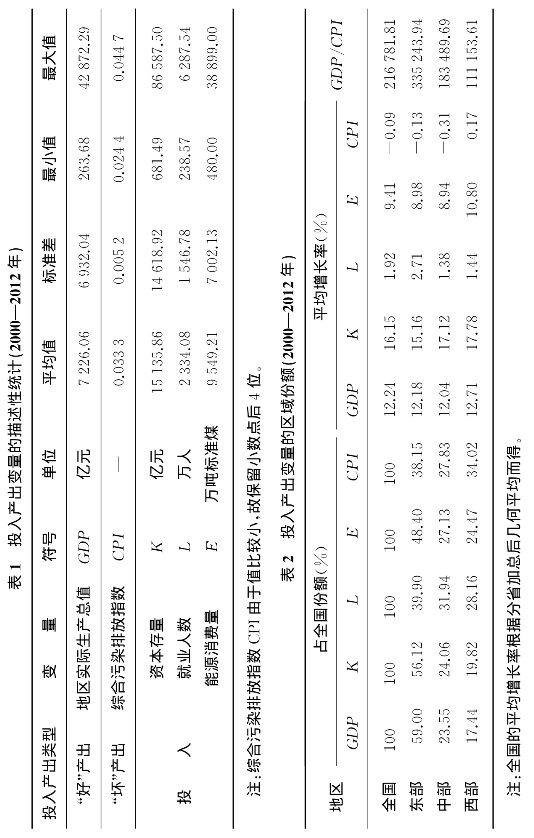

表1对全部样本的投入产出变量进行了描述性统计;表2则报告了投入产出变量在三大地区的份额及样本考察期内环境污染排放效率的实际值。根据表2,投入产出在地区之间存在明显的非均衡特征。其中,从地区的投入产出占全国份额来看,东部地区的所有投入产出数据占全国的份额均高于中部和西部地区;而西部地区除了综合污染排放指数高于中部地区外,其他投入产出数据占全国的份额均位于末位。从投入产出的平均增长率看,全国的GDP年均增长12.24%,而资本存量和能源消费年均增长分别达到16.15%和9.41%,这体现出中国经济的高投入高消耗特征。从环境污染排放看,全国的环境污染排放存在一定程度的下降趋势,其综合污染排放指数年均下降0.09%。从三大地区看,西部地区的GDP、资本存量和能源消费的增长在三大地区中都是最快的(原因可能是西部大开放战略的实施),与此同时其综合污染排放指数也呈增长态势,说明西部地区的经济发展呈现出明显的“高投入、高增长、高污染”特征。而东部地区和中部地区尽管也是高投入高增长,但它们的综合污染排放指数均呈下降趋势。最后从环境污染排放效率的实际值看,东部地区是最高,中部地区居中,西部地区最低。

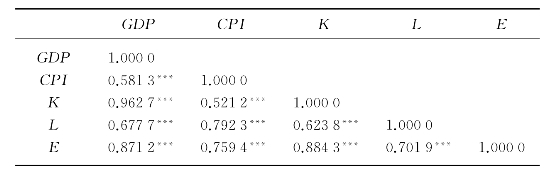

四、区域环境污染排放绩效及其演变趋势

在运用DEA模型进行效率和生产率评价时,要求投入产出之间要满足“等张性”(isotonicity),即增加任意一个DMU的投入量,则其产出量也必须相应增加或至少不能减少。我们采用皮尔逊(Pearson)相关分析检验了投入产出变量之间的等张性进行检验,检验结果如表3。根据检验结果,三种投入和两种产出之间在1%的显著性水平下均存在正相关关系,即我们使用的投入产出变量满足DEA建模所需要的等张性条件。

表3 投入产出的相关系数(2000—2012年)

注:***表示1%的显著性水平。

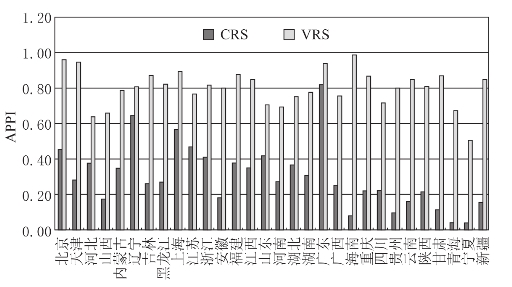

根据环境污染排放绩效指数(为了行文的方便,以下简称PPI)的定义及GBT-BR-DDF的求解结果,我们测度了2000—2012年中国分省环境污染排放绩效指数,图1给出了样本考察期内CRS和VRS两种假设下分省平均环境污染排放绩效指数(以下简称APPI),可以发现CRS假设下的APPI均小于VRS假设下的APPI,并且其排名顺序也发生了很大改变。为了进一步检验两种假设下的测度结果之间是否存在统计上的显著差异,我们对上述结果分别进行了Wilcoxon配对秩和检验、配对样本T检验,两种检验均在1%的显著性水平拒绝了原假设。下文我们采用VRS假设下的测度结果进行分析。

图1 样本考察期内分省的平均环境污染排放绩效指数(APPI)

1.分省环境污染排放绩效

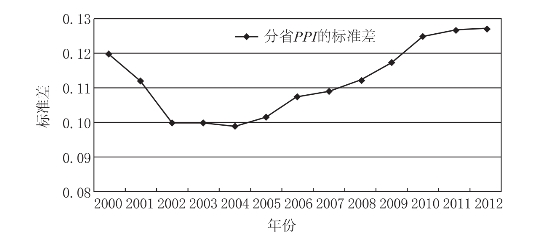

根据图1,样本考察期内(2000—2012年),海南、北京、天津、广东的APPI超过了0.90,分别列于前4名;上海、福建、吉林、甘肃、重庆、新疆的APPI位于0.85—0.90之间,分别列第5到第10位;云南、江西、黑龙江、浙江、陕西、辽宁、贵州的APPI位于0.80—0.85之间,分别列第11到第17位;安徽、内蒙古、湖南、江苏、广西、湖北、四川、山东的APPI位于0.70—0.80之间,分别列第18到第25位;排名最后的是河南、青海、山西、河北、宁夏,它们的APPI位于0.50—0.70之间,分别列倒数第5到倒数第1位。从省际PPI差距的演变趋势看(如图2所示),省际PPI的差距呈现明显U形趋势,以2004年为拐点,2004年之前,省际PPI的差距呈现缩小态势,2004年之后省际PPI的差距持续拉大。

图2 样本考察期内全国环境污染排放绩效指数(PPI)的演变

2.区域环境污染排放绩效

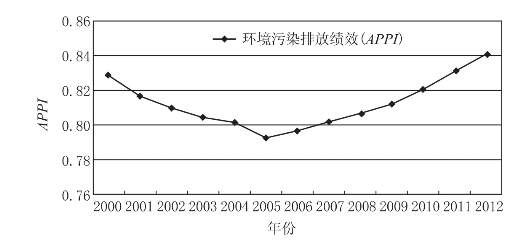

表3报告了不同时期全国及三大地区的APPI。从全国环境污染排放绩效来看,整个样本考察期内全国的APPI为0.812 2,这意味着全国的环境污染排放效率的实际值仅达到其理想值的81.22%,仍存在18.78%的提升空间。从全国环境污染排放绩效的演变趋势看,样本考察期内全国的APPI呈明显的V形变化趋势(如图3所示),拐点位于2005年,拐点位置与曾贤刚(2011)、李静(2009)以及Huang等(2013)的研究是基本一致的。其中,2000—2005年全国的APPI趋于持续下降态势,从2000年的0.829 1下降至2005年的0.793 4;2005—2012年,全国的APPI趋于持续上升态势,从2005年的0.793 4上升至2012年的0.841 1。全国的APPI之所以呈现出的V形演变趋势可能与中国在“十一五”以来采取了更为严格的节能减排政策有关。在“十一五”规划纲要中我国政府首次明确提出了“单位国内生产总值能源消耗降低20%左右和主要污染物排放总量减少10%”的经济社会发展约束性指标,但是这一节能减排目标的制定和实施是否对污染排放绩效的提升产生了显著的影响,需要在影响因素分析中进行更细致的检验。

图3 样本考察期内全国平均环境污染排放绩效指数(APPI)的演变

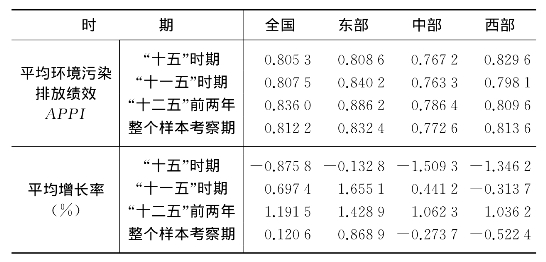

表4 不同时期全国及三大地区的平均环境污染排放绩效指数(APPI)

注:平均增长按照APPI的几何平均计算。

另外,根据表3,“十五”、“十一五”以及“十二五”前两年,全国的APPI分别是0.805 3、0.807 5和0.836 0,说明“十二五”以来我国的环境污染排放绩效得到了一定的改善。从环境污染排放绩效的变化速度上看,全国的APPI在“十五”时期以年均-0.88%的速度下降,“十一五”时期则以年均约0.70%的速度持续提高,“十二五”前两年其增长速度更快,达到1.19%。整个样本考察期内,全国的APPI以年均0.12%的速度提高。

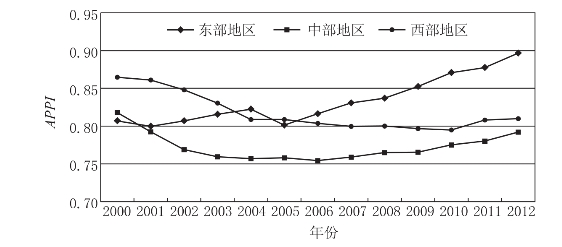

从东中西三大地区的环境污染排放绩效看(如表3所示),整个样本考察期内,东中西三大地区的APPI分别为0.832 4、0.772 6、0.823 6,东部地区最高,西部地区次之,而中部地区的APPI在三大地区中是最低的。由于东部地区的综合污染排放指数(CPI)高于中西部地区,尽管人们的主观感受上,东部地区污染严重,但是其环境污染排放绩效并不差,因此APPI的测度结果表明环境污染排放绩效与人们对环境污染的主观感受往往并不一致。结合三大地区环境排放绩效指数的演变(图4),我们可以发现:(1)东部地区的APPI在2000—2005年呈倒N形变化,而2005年之后则持续上升;中部地区在2000—2006年,其APPI呈不断下降趋势,此后小幅升高;而西部地区的APPI在2000—2010年持续下降,此后小幅升高。(2)在“十五”时期,西部地区的APPI高于东部和中部地区,而进入“十一五”以后,东部地区的APPI就远超过西部和中部地区,它们之间的差距不断拉大,而中部和西部地区APPI之间的差距存在不断缩小趋势。(3)从变化速度看,“十五”期间,三大地区的APPI均呈负增长,其中,中部地区的APPI下降幅度最大,年均下降约1.51%;西部地区的APPI年均下降1.35%,而东部的APPI下降速度较慢,只有0.13%。“十一五”时期,东部地区和中部地区的APPI均得到了提高,而西部地区仍持续恶化。在这一时期,东部地区的APPI年均提高约1.66%,中部地区的APPI年均提高约0.44%,而西部的APPI则以年均0.31%的速度持续下降。“十二五”以来,三大地区的环境污染排放绩效均实现了提高,其中,东部地区APPI的提高速度有所放缓,年均上升1.43%,中部地区和西部地区的APPI年均分别提高1.06%和1.04%。(4)整个样本考察期,只有东部地区的APPI实现了增长,年均增长速度约为0.87%,而中部和西部地区的APPI则分别以年均0.27%和0.52%的速度下降。

图4 样本考察期内三大地区平均环境污染排放绩效指数(APPI)的演变

五、环境污染排放绩效的关键驱动因素

(一)影响因素选择及实证估计方法

结合已有研究,本文对环境污染绩效的关键驱动因素主要考虑三大类:经济发展因素、结构调整因素、环境规制因素。其中,以人均GDP(自然对数)衡量经济发展水平,为了考察“环境库兹涅茨曲线”假说,我们还考虑了人均GDP的平方项。结构调整因素主要考虑了三类结构指标,分别是能源结构、工业结构和所有制结构,其中,能源结构用煤炭占能源消费总量的比重表示;工业结构用重工业产值占工业总产值的比重表示;所有制结构用规模以上国有企业产业占工业总产值的比重表示。环境规制因素主要考虑了能源强度(能源消费量/GDP)、排污费收入(排污费收入/工业增加值)、污染治理投资(污染治理投资/工业增加值)三个代理变量。除了上述因素外,我们还考虑了外商直接投资,以检验“污染天堂假说”(Pollution Heaven Hypothesis,PHH)是否成立。上述数据分别来源于相关年份的《中国统计年鉴》、《中国能源统计年鉴》、《中国环境统计年鉴》,分省GDP按照2005=100进行消胀处理。

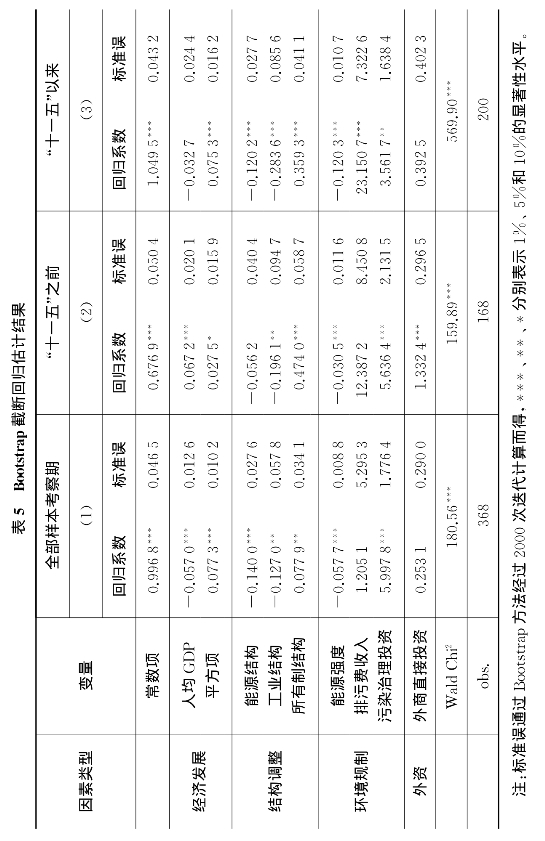

我们以VRS假设下的分省PPI作为被解释变量,以上述影响因素作为解释变量构建面板数据计量模型实证考察环境污染排放绩效的关键驱动因素。需要指出的是,由于被解释变量与解释变量之间存在内在依赖性(例如PPI的测算中考虑了GDP、能源等),不符合回归分析的样本独立性假设,从而导致传统的回归分析方法失效。此外,由于环境污染排放绩效位于0—1之间,传统的OLS估计结果是有偏的,因此多数文献采用了Tobit估计方法,然而由于估计所用的样本只是全体样本中的一小部分,因此Tobit回归估计也不具有一致性(黄祖辉等,2011)。为了克服这一局限,本文采用Bootstrap计算标准误的方法进行截断回归估计,确保回归结果更加可信。在回归中我们选择2000次迭代。表5报告了全部样本考察期、“十一五”之前(2000—2005年)和“十一五”以来(2006—2012年)三个时期的估计结果。

(二)实证结果分析

1.经济发展因素对环境污染排放绩效的影响

在全部样本考察期内,人均GDP的一次项系数为负值(-0.057 0),二次项系数为正值(0.077 3),且均通过了显著性水平检验,这表明经济发展与区域环境污染排放绩效之间存在倒U形关系,即在经济发展过程中,区域环境污染排放绩效呈先下降后上升趋势。该结论在验证了EKC假说的同时,也说明环境污染排放等经济发展中遇到的问题必须通过经济发展得以解决,牺牲经济发展以提高环境污染排放绩效,或者牺牲环境污染实现经济增长都是不可取的,这也是生态文明建设的应有之意。按照人均GDP一次项和二次项系数,拐点的位置位于1.445 8万元(2000年价格),按照这一数值,倒2012年,除贵州外,其他29个省份全部越过了拐点,环境污染排放绩效与经济发展呈现“双赢”局面。当然,从“十一五”之前(2000—2005年)和“十一五”以来(2006—2012年)两个时期的人均GDP一次项和二次项的回归系数看,EKC假说并没能得到较强的实证支持,这从一个侧面反映了EKC假说需要更长的观测时期和观测值。

2.结构调整因素对环境污染排放绩效的影响

根据表5中模型(1)的估计结果,在全部样本考察期内(2000—2012年),能源结构和工业结构的回归系数均显著为负(它们分别通过了1%和5%的显著性水平检验),而所有制结构的回归系数显著为正(通过5%的显著性水平检验),这说明结构因素对环境污染排放绩效存在显著影响。①能源结构。根据回归结果,煤炭消费量占能源消费总量的比例居高不下是导致环境污染排放绩效低下的重要原因,因此,通过能源结构的不断调整,降低能源使用中对煤炭的依赖性,提高新能源及清洁能源利用的力度,不断改善能源消费结构将有助于提高环境污染排放绩效。对比表5中的模型(2)和(3)的回归结果,能源结构在“十一五”之前(2000—2005年)尽管对环境污染排放绩效存在负向影响,但没有通过显著性检验,而“十一五”以来(2006—2012年),能源结构对环境污染排放绩效负向影响是非常显著的,而且其回归系数的绝对值较“十一五”之前大幅增加,这说明对于现阶段提高环境污染排放绩效来说,过度依赖煤炭的能源结构形势更为严峻,能源结构的调整势在必行。②工业结构。根据回归结果,以重工业产值占工业总产值比重表征的工业结构对环境污染排放绩效存在显著的负面影响。由于重工业往往是资本密集型产业,较轻工业而言,资本密集型的重工业更加倾向于重污染产业,从而不利于环境污染排放绩效的改善。此外,对比表5中的模型(2)和(3)可以发现,而“十一五”以来,工业结构对环境污染排放绩效负向影响要明显强于“十一五”之前,这说明我国目前的工业结构更加不利于环境污染排放绩效的提升,因此,应该加快推进工业结构调整,彻底消除重工业对环境污染的不利影响,进一步强化“资源节约型、环境友好型”的新型工业化道路,最大限度地释放出工业结构调整对促进环境污染排放绩效提升的红利。③所有制结构。尽管所有制结构对环境业绩的影响是不易预期的,但是我们的研究却支持所有制结构对环境污染排放绩效具有显著正向影响。由于国有企业较私有企业而言,经济技术力量更为雄厚,节能减排的潜力也相对更大,承担更多的提高资源利用效率和减少污染排放以及环境保护的社会责任,因此具有较高的环境绩效。然而,对比“十一五”之前、之后两个时期,可以发现“十一五”以来所有制结构对环境污染排放绩效的促进作用相对于“十一五”之前存在一定的减弱(前者的回归系数为0.359 3,而后者的回归系数为0.474 0),这可能是因为近年来国有企业的环境责任感缺失,存在“绑架”或“勾结”当地政府,从而对环保政策“阳奉阴违”,降低了其对环境污染排放绩效提升的促进作用。因此,应该逐步强化国有企业的资源环境责任意识,充分发挥国有企业在落实节能减排责任的作用,不断促进环境污染排放绩效的提升。

3.环境规制因素对环境污染排放绩效的影响

首先,观察以能源强度表征的环境规制对环境污染排放绩效的影响。根据表5中模型(1)的回归结果,能源强度的回归系数显著为负,表明降低能源强度有利于环境污染排放绩效的提升。进一步观察表5中模型(2)和(3)的回归结果,可以发现“十一五”以来能源强度对环境污染排放绩效的影响要明显大于“十一五”之前,这说明我国“十一五”以来采取的节能减排政策取得了一定效果,也进一步验证了环境污染排放绩效的拐点位置。其次是排污费收入占工业增加值的比重表征的环境规制对环境污染排放绩效的影响。根据表5中模型(1)的估计结果,排污费收入的回归系数尽管为正值但没有通过显著性水平检验,原因可能是排污费收入征收标准过低,没有发挥出对污染减排的促进作用;而且排污费收入并非意味着减排减少,但却会在一定程度上降低期望产出。然而通过进一步观察模型(2)和(3)的回归结果,“十一五”之前排污费收入对环境污染排放绩效也存在正向作用但统计上并不显著,而“十一五”以来排污费收入对环境污染排放绩效存在显著正向影响,这从一个侧面说明了,排污费的征收可能需要与更严厉的节能减排政策相互配合才能有效发挥其促进减排的效果。最后是污染治理投资占工业增加值比重表征的环境规制对环境污染排放绩效的影响。根据估计结果,污染治理投资对环境污染排放绩效存在显著的正向效应,但其效应在“十一五”以来有所减弱(其回归系数由“十一五”之前的5.636 4降低为“十一五”以来的3.561 7)。

4.外商直接投资对环境污染排放绩效的影响

根据表5的估计结果,在全部样本考察期内,外商直接投资对环境污染排放绩效的影响为正,但没有通过显著性水平检验,这一结论表明“污染天堂假说”在中国并不成立。而且,“十一五”之前,外商直接投资能够显著提升环境污染排放绩效,而“十一五”以来,外商直接投资对环境污染排放绩效的影响并不显著。根据这一结论,在引入外商直接投资时,应充分考虑其环境影响,使中国尽量避免成为“污染天堂”。

参考文献

Barros,C.P.,Managi,S.,Matousek,R.,2012,“The Technical Efficiency of the Japanese Banks:Non-radial Directional Performance Measurement with Un-desirable Outputs”,Omega,40(1).

Berg,S.A.,Frsund,F.R.,Jansen,E.S.,1992,“Malmquist Indices of Productivity Growth during the Deregulation of Norwegian Banking,1980—89”,The Scandinavian Journal of Economics,94(S).

Chambers,R.G..,Chung,Y.,Färe,R.,1996,“Benefit and Distance Functions”,Journal of Economic Theory,70(2).

Cook,W.D.,Tone,K.,Zhu,J.,2014,“Data Envelopment Analysis:Prior to Choosing a Model”,Omega,44.

Färe,R.,Grosskopf,S.,2010,“Directional Distance Functions and Slacks-based Measure of Efficiency”,European Journal of Operational Re-search,200(1).

Färe,R.,Grosskopf,S.,Lovell,C.A.K.,Pasurka,C.A.,1989,“Multi-lateral Productivity Comparisons When Some Outputs are Undesirable:A Non-parametric Approach”,Review of Economics and Statistics,71(1).

Färe,R.,Grosskopf,S.,Pasurka,C.A.,2007,“Environmental Production Functions and Environmental Directional Distance Functions”,En-ergy,32(7).

Fukuyama,H.,Weber,W.L.,2009,“A Directional Slacks-based Measure of Technical Efficiency”,Socio-Economic Planning Sciences,43(4).

Fukuyama,H.,Yoshida,Y.,Managi,S.,2011,“Modal Choice between Air and Rail:A Social Efficiency Benchmarking Analysis that Considers CO2 Emissions”,Environmental Economics and Policy Studies,13(2).

Grossman,G..M.,Krueger,A.B.,1991,“Environmental Impacts of a North American Free Trade Agreement(No.w3914)”,National Bureau of Eco-nomic Research.

Harberger,A.,1978,“Perspective on Capital and Technology in Less De-veloped Countries”,In Artis,M.J.and A.R.Nobay(eds.),Contemporary Eco-nomic Analysis,London:Croom Helm.

Pastor,J.T.,Lovell,C.A.,2005,“A Global Malmquist Productivity In-dex”,Economics Letters,88(2).

Wang,H.,Zhou,P.,Zhou,D.Q.,2013,“Scenario-based Energy Effi-ciency and Productivity in China:A Non-radial Directional Distance Function Analysis”,Energy Economics,40.

Zhang,N.,Zhou,P.,Choi,Y.,2013,“Energy Efficiency,CO2 Emission Performance and Technology Gaps in Fossil Fuel Electricity Generation in Korea:A Meta-frontier Non-radial Directional Distance Function Analysis”,Energy Policy,56.

Zhou,P.,Ang,B.W.,Poh,K.L.,2008,“A Survey of Data Envelopment Analysis in Energy and Environmental Studies”,European Journal of Opera- tional Research,189(1).

Zhou,P.,Ang,B.W.,Wang,H.,2012,“Energy and CO2 Emission Per-formance in Electricity Generation:A Non-radial Directional Distance Function Approach”,European Journal of Operational Research,221(3).

陈诗一:《能源消耗、二氧化碳排放与中国工业的可持续发展》,《经济研究》2009年第4期。

董敏杰、梁泳梅:《1978—2010年中国经济增长来源:一个非参数分解框架》,《经济研究》2013年第5期。

刘华军、闫庆悦:《贸易开放、FDI与中国CO2排放》,《数量经济技术经济研究》2011年第3期。

刘瑞翔:《探寻中国经济增长源泉:要素投入、生产率与环境消耗》,《世界经济》2013年第10期。

单豪杰:《中国资本存量K的再估算:1952—2006》,《数量经济技术经济研究》2008年第10期。

涂正革:《环境、资源与工业增长的协调性》,《经济研究》2008年第2期。

王恕立、胡宗彪:《中国服务业分行业生产率变迁及异质性考察》,《经济研究》2012年第4期。

杨骞、刘华军:《污染排放约束下中国农业水资源效率的区域差异与影响因素》,《数量经济技术经济研究》2015年第1期。

杨骞、刘华军:《污染排放约束下中国水资源绩效研究—演变趋势及驱动因素分析》,《财经研究》2015年第3期。

张军、吴桂英、张吉鹏:《中国省际物质资本存量估算:1952—2000》,《经济研究》2004年第10期。

【注释】

[1]本文得到了国家社科基金青年项目“资源环境约束下农业用水效率评价及提升路径研究”(项目编号:15CGL041)、山东省社科规划研究重大委托项目“金融产业优化与区域发展管理协同创新研究”(项目编号:14AWTJ01-12)、山东省自然科学基金项目“基于SNA产学研合作协同创新网络风险演化与仿真”(项目编号:ZR2013GQ004)的资助。

[2]Rule of Thumb指的是n≥max{m×s,3×(m+s)},其中n为DMU个数;m、s分别为投入产出个数。

[3]国家统计局的“国家统计数据库”(http://data.stats.gov.cn/)有最新的统计数据,相比历年《中国统计年鉴》有多处更新。因此,若两者不相符,则我们采用前者的数据,下同。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。