12.3.1 中国高铁产业发展历程

中国高铁技术从引进、消化、吸收到自主创新经历了20多年,已经基本实现了从引进到出口的转折。其发展过程可以划分为四个阶段:技术引进—大规模建设—国产化—“走出去”。目前,中国高铁正处在从国产化到“走出去”的中间阶段,已具备“走出去”的能力。

20世纪90年代起,我国开始重视高铁建设,并组织了大量人力和物力去攻克高铁的设计建造技术难点和研究高铁的运营管理理论。经过十多年对高铁技术的引进、消化和吸收,我国实现了六次既有线路大提速,时速由60公里提升到140公里。2002年12月建成的秦皇岛至沈阳间的客运专线是我国自主研究、设计、施工、目标速度达到200km/h,基础设施预留250km/h高速列车条件的第一条高速铁路客运专线。

2009~2012年是我国在取得了高速铁路技术一系列重大成果后进行大规模建设和寻求国际合作发展的一个时期。我国已在高速铁路的工务工程、高速列车、通信信号、牵引供电、运营管理、安全监控、系统集成等技术领域具备了自主能力,形成了具有中国特色的高铁技术体系,总体技术水平迈入世界先进行列。在“十二五”结束之时,我国高铁运营里程达到了4.5万公里。

2012~2014年是我国实现高铁核心技术国产化的时期。在这个阶段,我国在高铁牵引电传动系统和列车网络控制系统这两个核心技术上取得了国产化的胜利。2014年4月,中国铁路总公司行业专家评审通过了中国北车完全自主化设计的CRH5型动车组牵引电传动系统;2014年10月,中国北车的CRH5型动车组列车网络控制系统通过中国铁路总公司组织的技术评审,获准批量装车,成为国内首个获准批量装车运行的动车组列车网络控制系统,之后装载着中国北车自主化牵引系统的CRH5A型动车组在哈尔滨铁路局开展正线试验。2014年11月,中国首部国产化最核心部件(牵引电传动系统和网络控制系统)的高铁CRH5A型动车组正式进入“5 000公里正线试验”的最后阶段。高铁关键技术和核心部件的国产化将为中国高铁产业占领全球高铁价值链的主导地位创造有利条件和坚实基础。

目前,中国高铁正处在从国产化到“走出去”的中间阶段,已具备“走出去”的能力。虽然我国已完成了高铁两大核心系统的自主创新,但是动车组配套的高铁轴承、空心轴、轮对、刹车片和连接器等核心零部件仍需要从国外采购。如果能够继续在这些方面攻克技术难关,实现国产化,那么进口替代将会继续释放市场规模和竞争优势。另外,高铁的国际性合作已经上升到我国的国家战略层面,高层领导人频频开展“高铁外交”,推动我国高端制造业进军国际市场。目前,我国高铁技术已经得到越来越多的国家的认可,我国动车组制造的优秀企业中国南车和中国北车积极参与国际高铁市场的竞争。2014年7月,由中国企业参与建设的安伊高铁二期工程顺利通车,安伊高铁项目是中国与土耳其建交40年来最大的工程合作项目,也是中国企业在北约国家拿下的第一单高铁项目。同时,中国还与老挝、泰国、巴西等国签署了高铁领域合作意向书或协议,有些重大项目已进入实施阶段,与缅甸、波兰、印度和中亚部分国家达成了合作发展铁路的共识。

12.3.2 中国高铁产业发展现状

(一)我国高铁产业运营情况

(1)我国高铁产业多项创世界之最

2012年12月1日,哈大高速铁路正式通车运营,成为世界上第一条新建高寒高速铁路。2012年12月26日,京广高速铁路全线贯通运营,全长2 298公里,是世界上运营里程最长的高速铁路。2013年,随着宁杭、杭甬、津秦、厦深、西宝等一批新建高速铁路投入运营,我国高速铁路总营业里程达到11 028公里,在建高铁规模1.2万公里,成为世界上高速铁路投产运营里程最长、在建规模最大的国家。截至2014年底,全国高速铁路运营里程达到1.6万公里。

(2)我国高铁建设布局广、增速快

我国的高速铁路建设工程开端于1999年的秦沈客运专线,在经过多次技术升级和旧路线的高速化改造之后,我国目前已经拥有全世界最大规模以及最高运营速度的高速铁路网络。我国《中长期铁路网规划》中的“四纵四横”目标框架已初步搭建,以“四纵四横”为主骨架的铁路网络全部开工,其中京沪、京广深、哈大、沪杭深“四纵”高铁已建成通车;石家庄至太原、济南至青岛、郑州至西安至宝鸡、南京至武汉至重庆、杭州至南昌等“四横”部分段落已建成通车,未建成路段大部分在“十二五”末建成。国家铁路局数据显示,从2007年至2014年,高铁列车累计发送旅客31.6亿人次,占铁路旅客发送量的比重由4.8%增长到38.5%左右。目前,高铁列车日均开行2 500多列,日均发送旅客249万人次,成为我国铁路客运的主力军。

(二)我国高铁产业发展环境分析

(1)国家政策和规划推动高铁产业发展

高铁产业基于自身的高投入高风险性,以及巨大的经济效益和社会效益,其发展速度和发展程度与国家层面的政策支持密不可分。我国高铁产业之所以发展速度如此迅猛,背后正是依托于国家对高铁产业的高度重视,正是依托于国家在高铁建设上的悉心规划和审慎投资。

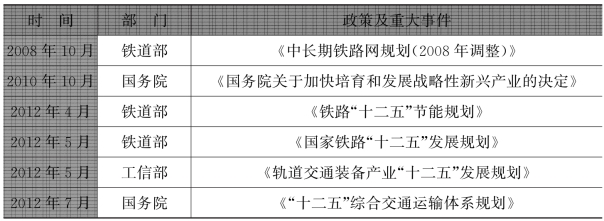

表12.5 中国铁路行业政策概览

续表

资料来源:新华网。

(2)“一带一路”战略加速中国高铁的出口

2013年习近平提出建设“新丝绸之路经济带”和“21世纪海上丝绸之路”的国家战略构想,被称为“一带一路”战略。“一带一路”规划筹建世界上跨度最长、牵涉范围最广的经济走廊。“一带一路”以区域经济合作为基础,贯穿欧亚大陆,东临亚太经济圈,西入欧洲经济圈。根据国家“一带一路”愿景行动文件的内容,“一带一路”陆上依托国际大通道,以沿线中心城市为支撑,以重点经贸产业园区为合作平台,共同打造新亚欧大陆桥、中蒙俄、中国—中亚—西亚、中国—中南半岛等国际经济合作走廊;海上以重点港口为节点,共同建设通畅安全高效的运输大通道。中巴、孟中印缅两个经济走廊与推进“一带一路”建设关联紧密,要进一步推动合作,取得更大进展。

在此背景下,我国牵头积极呼吁建设欧亚高铁、中亚高铁、泛亚高铁和中俄加美四条世界级跨境高铁线路。之所以称其为世界级高速铁路,是因为这些线路不但跨度长、投资大,而且贯穿多个文化和不同地貌地形的区域。“一带一路”沿途国家大部分是新兴经济体和发展中国家,总人口约44亿,经济总量约为21万亿美元,这两项指标分别占据全球的63%和29%。积极开拓“一带一路”地区的高铁网络建设,不但有利于促进贸易畅通和区域合作发展,对于中国高铁推动“走出去”战略更是一剂“强心针”。

四条世界级跨境高铁线路的初步构想如下:

①欧亚高铁线路

起点是伦敦,途经巴黎、柏林、华沙、基辅,通过莫斯科后分为两条支线,一支进入哈萨克斯坦,另一支经哈巴罗夫斯克后进入中国境内的满洲里。

②中亚高铁线路

起点是乌鲁木齐,途经哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦、土库曼斯坦、伊朗、土耳其等国,终点是德国。总里程约为8.1万公里。

③泛亚高铁线路

起点是昆明,途经越南、柬埔寨、泰国、马来西亚,终点是新加坡。

④中俄加美高铁线路

起点是中国东北,经过西伯利亚到达白令海峡,修建隧道穿越太平洋到达阿拉斯加,途经加拿大,终点是美国。总里程约为1.3万公里。

(3)产业结构转型升级需借力高铁产业

我国经济目前处于从高速增长到中高速增长的转换期,经济发展方式和经济发展动力面临“新常态”的考验。高铁产业作为关乎社会民生,又具有极强产业关联性的高端制造业,对于我国实现新常态下刺激消费需求、优化投资结构、化解部分行业产能过剩、实现传统制造业的结构升级、提升我国全球价值链中的地位都具有重大的战略意义。

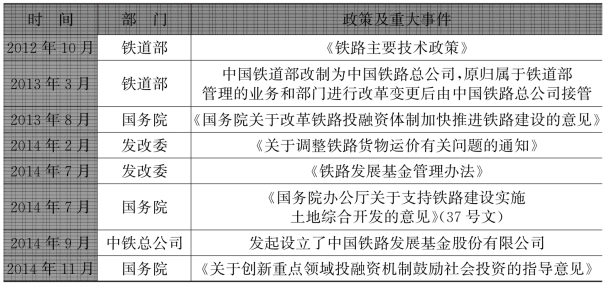

①高铁建设有助于消化过剩产能。产能过剩早已成为当下阻碍我国经济发展的重大问题,传统过剩产业包括电解铝、钢铁行业,新兴过剩产业有光伏太阳能、风电、造船和中高端的硅钢产业。而加快完善我国的高速铁路网络,大力推动我国高铁产业的出口有助于消化我国严重过剩的产能。首先,国内对于高速铁路仍然有足够的需求,国内运量尚存提升空间,如图12.3所示。以京沪高铁为例,2014年京沪高铁全年运送旅客超过1亿人次,比上年同期增长27%,运量增速超过预期,并首次实现盈利。京沪高铁开通3年以来,日均运量快速增涨至29.4万人次,3年复合增长率达到30%。目前,京沪高铁每日开行121对高铁列车、12对动车,预计2014年盈利额为12亿元。因此,基于国内对于高铁的旺盛需求,保证高铁等基建项目的投资对于化解我国钢铁、水泥等行业的产能过剩可谓是一个有效手段。其次,中国高铁顺利出口也将带动相关的钢铁、铝、玻璃、水泥等产能过剩领域得到消化。2012年中国的铁路运输设备制造业销售产值大约为3 000亿元人民币,数百亿元人民币的铁路设备输出,尽管对整体上化解产能过剩力度有限,但对缓解特定行业的产能过剩作用比较显著。

图12.3 我国高铁客运量在铁路客运量中占比(2008~2014年)

数据来源:Wind资讯。

②高铁产业有助于升级消费需求,优化投资结构。“新常态”下中国经济面临结构性失衡和寻求新的经济增长点的问题,新一轮城镇化也需要进一步开发内需动力。因此,发展以高铁产业为代表的公共服务型基础设施产业将是一大方向。从经济增长的来源看,扩大消费可以拉动投资,并形成投资转型的动力。以区域性城际铁路网建设为代表的轨道交通投入和基础建设投资将是未来新一轮城镇化的重要推手。2014年国家对铁路建设目标进行了调整,铁路固定资产投资由年初的6 300亿元增加到8 000亿元以上,新开工项目由44项增加到64项,新投入运营的线路将达到7 000公里以上。根据《中长期铁路网规划(2008年调整)》,到2020年全国铁路营业里程将达到12万公里,主要繁忙干线实现客货分线,建成客运专线1.6万公里以上,复线率和电化率均达到60%。

(三)高铁市场竞争分析

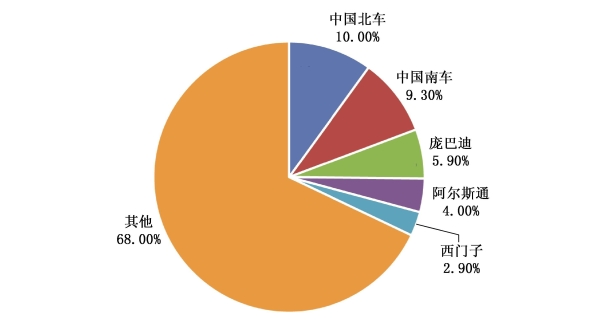

如前所述,高铁产业的全球化进程处于发展初期,市场前景广阔,发展潜力巨大。各国不仅重视完善本国的高铁网络,还加快培育本国高铁卓越企业进军广袤的国际高铁市场。我国高铁产业经过二十多年“引进—消化—吸收—再创新”的过程,已经具备了充分的国际竞争优势。目前,全球高铁市场竞争激励,主要的设备供应商有庞巴迪、阿尔斯通、西门子、川崎重工以及中国南车和中国北车等。

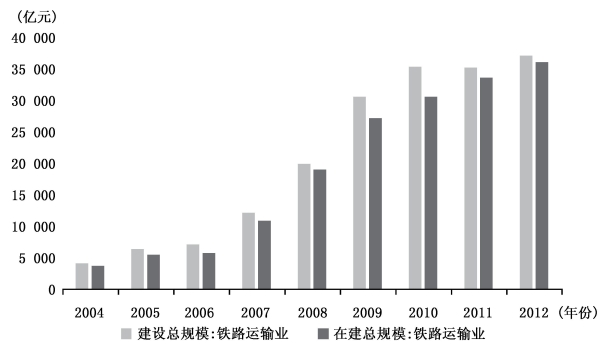

在2014年德国柏林国际轨道交通技术展览会上,德国咨询SCI Verkehr发布了2013年度世界轨道交通装备的公司排名,这一排名以轨道交通装备企业的新造机车车辆的销售额为标准。中国北车以超过80亿欧元的销售额位居全球第一位,连续三年成为全球轨道交通装备行业的冠军企业。另外,中国南车、加拿大庞巴迪、俄罗斯运输机械公司、法国阿尔斯通、瑞士施塔徳勒公司、德国西门子、美国三一工业公司、美国GE公司、西班牙卡夫公司分别位居第二至第十位。

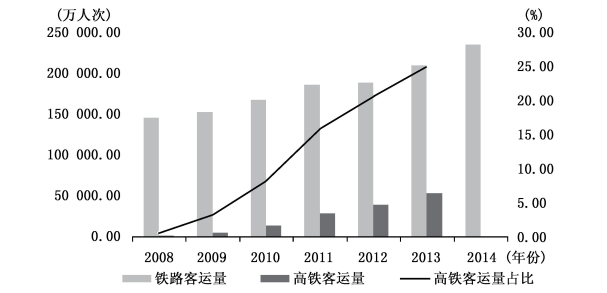

图12.4 我国铁路运输业固定资产投资完成额(2004~2012年)

数据来源:Wind资讯。

图12.5 2013年全球新车市场份额占比

数据来源:SCI Verkehr。

庞巴迪集团的轨交装备主要由其子公司庞巴迪运输提供。庞巴迪运输集团在全球26个国家设有64个制造和设计中心以及19个服务中心,总部位于德国,公司业务涵盖了全方位的轨道交通解决方案,包括整车、子系统、维护服务、系统集成和信号系统。目前,世界各地共有超过100 000辆庞巴迪轨道车辆在运行。庞巴迪运输2013年的轨交收入为542.3亿元,占公司总收入的48.3%。庞巴迪的高铁列车产品多达20种,主要出口对象为欧洲国家,目前产品输出国包括法国、德国、比利时、荷兰、意大利、瑞典、瑞士、挪威、西班牙、美国和中国。

阿尔斯通主要服务于发电市场和铁路运输市场,总部在法国。阿尔斯通轨交业务的主要产品有交通运输装备、运输系统、信号系统等。近几年阿尔斯通也在积极参与中国在电力和轨道交通领域的重大项目,如北京、上海和南京地铁车辆或信号系统,以及货运电力机车和石太客运专线。阿尔斯通年报显示,2013年轨交收入为337.7亿元,占公司总收入的29.0%;2013年轨交订单为492.8亿元,欧洲地区占比为41.0%,中东和非洲地区占比为27.0%。目前,产品输出国包括法国、德国、比利时、荷兰、意大利、瑞士、西班牙和美国。

川崎重工作为日本铁路车辆事业领域的首位厂家向世界各国提供着以新干线高速列车为首的,包括轻轨车辆、客车、货车、电力机车、柴油内燃机车和新交通系统等各种各样的铁路车辆。2013年,轨交收入为67.6亿元,占公司总收入的10.1%。川崎重工在亚洲、美国市场占据优势,目前产品输出地区包括美国、新加坡、中国台湾、中国香港和中国大陆等。

在2013年中国北车成为全球轨道交通装备行业的冠军企业之后,2014年中国北车实现营业收入1 042.91亿元,实现营业利润64.09亿元,每股收益0.48元。各指标较2013年又有进一步的优化。

12.3.3 中国高铁产业发展新特征

(一)国产化进程加快

我国高铁国产化进程非常快,目前我国高铁技术国产化率已经达到了90%左右,高铁产业有望成为我国高端装备制造的标志性产业。

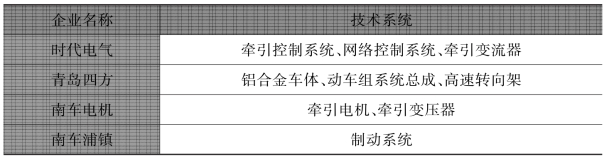

20世纪90年代,我国的铁路运输系统还相当落后。从计划发展我国铁路事业高铁产业之后,我国最早先是从庞巴迪、川崎重工、阿尔斯通和西门子等高铁行业巨头购买动车组技术,以“技术换市场”,几年中支付的高铁技术专利费达到几十亿元。在技术转移的基础上,我国同时进行独立研发和自主创新,在国内广泛生产和运用国产高速动车组,逐步实现了自主创新和国产化进程。2012~2014年是我国实现高铁核心技术国产化的关键时期,动车组的九大核心技术,如牵引控制系统、制动系统、转向架、牵引变流器等都已全部可以国产化并实现规模化生产,如表12.6所示。2011年,中国高铁已经向国家知识产权局申请了约1 900多项专利,并开始国外高铁专利的布局安排。2013年,美国律师事务所与专利商标局,进行了900多项专利检索,花费了3个多月的评估时间,最终认为中国南车研制的CRH380A型高速动车组拥有完全知识产权。2014年,南车戚墅堰机车有限公司1件PCT专利在东南亚国家进入授权阶段,中国高铁专利逐步得到海外认可。

表12.6 我国动车组九大核心技术及研发企业

(二)国际竞争力增强

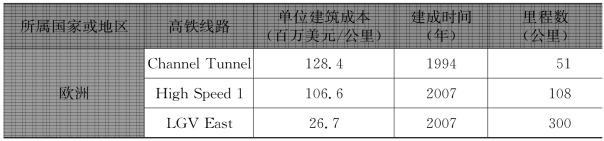

(1)成本优势

高铁产业本身就有投资规模大、投资风险高的特征,因此压缩高铁建设成本将大大增加高铁出口的机遇。我国高铁建设成本约占其他国家高铁成本的1/3~2/3,出口成本优势非常显著。根据世界银行的统计,欧洲国家建设的高铁每公里建设成本为1.5亿~2.5亿元,美国的加利福尼亚高铁建设成本约为每公里4.7亿元,世界平均建造成本为每公里2.0亿元左右。而中国铁道科学院研究表明,我国高铁建设成本的平均值仅为每公里1.29亿元,远低于世界平均值。

表12.7 中国与其他国家高铁建设成本比较

续表

数据来源:Eurostar,World Bank Texas A&M Transportation Institute(2013),中金公司。

中国高铁建设综合成本较低的原因来自多个方面,包括较低的劳动力成本、较低的国内原材料价格,另外还得益于中国大规模的高铁网络,这有利于对各种不同建设部分的设计实现标准化,针对设备制造和建设进行具有竞争力和创新性的开发,以及在众多项目上摊还项目设备的资金成本。

(2)系统集成优势

中国高铁在经历了“引进、消化、吸收和再创新”的过程之后,已经基本掌握了高铁轨道工程建造技术、高速列车技术、列车控制技术、运营维护技术等大部分高铁核心技术,国产化率达到了90%左右。我国高铁产业已经从单纯的设备出口上升到了铺设整条高铁路线,输出系统和标准的较高层次。我国拥有自主知识产权的CRH380系列动车组在京沪高铁枣庄至蚌埠间的综合实验中,最高运行时速达486.1公里,这是世界铁路实际线路运营实验中的最高速纪录。

(3)建造和出口经验优势

中国高铁丰富的建造和出口经验来源于国内高铁网络的建设经验和普通铁路的出口经验。如本章第一节所述,我国是全球高铁建设集成能力最强、运营里程最长、运行速度最高、在建规模最大的国家。我国高速铁路总营业里程达到11 028公里,在建高铁规模1.2万公里,成为世界上高速铁路投产运营里程最长、在建规模最大的国家。截至2014年底,全国高速铁路运营里程达到1.6万公里,占全球市场规模的一半。我国在国内高铁施工建造过程中积累了大量的经验。如哈大高速铁路是世界上第一条新建高寒高速铁路,我国首次实现了高寒地区高速铁路采用多种结构形式的无砟轨道,第一次突破了防冻胀路基、接触网融冰、道岔融雪装置世界公认的三大技术难题。另外,中国在普通铁路装备的出口方面也建立了比较稳固的市场信誉,占据了一定的市场份额。

(4)融资优势

中国高铁项目上采用“高铁+融资”的全包模式,与世界其他各国对重大基础设施投资项目的投融资方式相比具有明显的优势。美国运营高铁采用运营网和铁路网双网合一的方式,资金主要来源于铁路公司直接融资,政府对于铁路项目的支持相对较少;俄罗斯政府直接投资铁路项目的费用也仅占总投资额的约25%;东南亚等新兴经济体更是主要依赖于世界银行。相比之下,我国不仅曾向发展中国家的铁路项目给予过资金支持,还帮助美国的加州高铁项目进行融资。

(三)国内外需求旺盛

积极推动我国高铁事业的发展不仅是我国在“新常态”背景下进行传统制造业结构性升级的需要,更是顺应了国内外对于高铁产业的旺盛需求。从国内来看,路网建设收尾及客运能力提升将增加对高铁的需求。2014年高铁投产里程为5 353公里,2015年即将投产12条高铁路线。至“十二五”末期,我国以“四纵四横”为主体的高铁主干线架构将基本完成。可以预见,“十三五”铁路建设的重点将是主干线网下的城际高速铁路建设。从国外来看,全球高铁产业迅猛的发展态势也为中国高铁出口创造了良机。中国高铁“走出去”,有利于带动货物、服务和技术的输出,也会促进国内建筑、电子、机械等相关行业的进一步发展。

12.3.4 中国高铁产业发展问题及对策

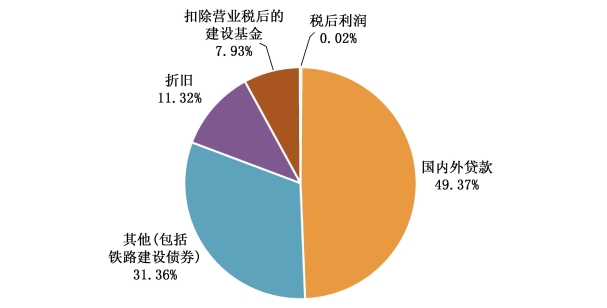

(一)投融资渠道多样化以解决铁路建设资金难题

考虑到铁路运输具备公益性的特点,回报率低、投资额巨大导致我国铁路发展的资金来源主要是依靠银行贷款、政府补贴和铁路债券的方式,建设项目资本金不足、利息负担沉重、资金来源单一等融资问题严重制约我国铁路事业的发展。为此,国家逐渐鼓励投资融资渠道的多样化,改变目前以借贷为主、补贴为辅的方式,倡导在合理的定价体系下,区分公益性铁路和经营性铁路,建立铁路发展基金并吸引社会资本。未来我国铁路事业的融资渠道希望拓展到铁路发展基金、地方政府和社会企业融资。

(二)引入国资委规制以缓解本国同业企业海外恶性竞争

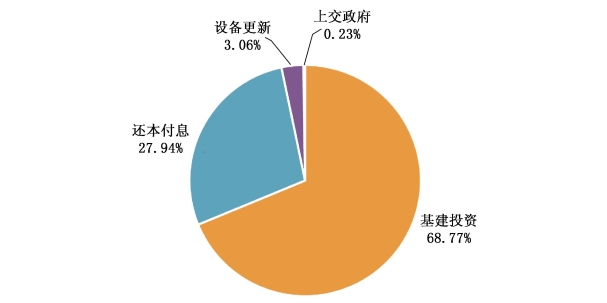

图12.6 2012年中铁总公司资金来源

数据来源:中铁总公司2012年度审计报告。

图12.7 2012年中铁总公司资金使用

数据来源:中铁总公司2012年度审计报告。

2007年中国南车和中国北车正式成立,两公司的生产和销售活动以长江为界,形成了我国机车车辆南北分立的格局。两大机车公司的成立大大促进了我国高铁产业的快速发展。出于公司业务扩张和海外市场拓展的需要,两公司在海外的竞争愈演愈烈,多起恶性竞价抢单不但造成两败俱伤的局面,还严重阻碍我国高铁事业“走出去”的进程。中国南北车的海外“抢单”典型事件要属2012年的阿根廷机车组采购招标事件。在阿根廷收到的多方报价中,中国北车已经以230万美元/辆的高性价比占据了全面中标优势,然而中国南车却在最后时刻杀出,通过与阿根廷方面的私下协商,以127万美元/辆的超低价获得订单。之后,中国北车更是把报价进一步降低到126万美元/辆。中国北车此举不但没有抢回订单,而且引发了阿根廷方面对于中国公司诚信的质疑,宣布暂停其他中国公司在阿根廷已签约项目的进程,并要求重新报价。类似的本国同业企业的海外恶性竞争事件已经严重影响到我国企业的海外声誉。为此,国资委开始进行行业规制,于2014年10月开始推动中国南车和中国北车的合并,这也是中国“铁路创造”走向世界的必经之路。

(三)提高系统集成能力以解决“中国高铁标准”的出口难问题

虽然我国高铁产业在国际竞争中具备低成本和建造经验的优势,但是还没有实现中国高铁标准的国际化,中国高铁产业仍处于“走出去”的初级阶段。中国高铁产业如果要对长期占据全球高铁市场的技术原创国如日本、德国、法国等发起挑战和冲击,改变现有的世界高铁行业格局,就必须继续坚持自主创新,建立中国的高铁标准。特别是因为我国并非高铁技术的原创国,现有的高铁技术经历了引进吸收、原始创新和集成创新的历程,虽然在许多核心技术比如网络控制系统和牵引电控制系统等方面我国已经拥有了独立的知识产权,但中国的高铁技术标准尚未在国际上得到广泛的认同。另外,高铁的完全百分百国产化还没有实现,我国动车组配套的高铁轴承、空心轴、轮对、刹车片以及连接器等核心零部件目前还是依靠国外采购。今后如果能在动车组配套的核心零部件方面实现国产化,摆脱对外国制造公司的依赖,将会为中国高铁产业在全球开拓出更广阔的市场。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。