3.4 中国区域经济整合:从“泛一体化”机理系统的考察

与“大中国”经济区的经济整合不同,大陆经济三个层次的区域整合,尤其是第二个层次即沿海三大工业化区域的经济整合,涉及的论题多半属于行政区之间的政策协调和制度改革问题。作为转型经济,区域经济之间整合的障碍主要由区域制度转型差异而生。对于此类经济的区域整合,显然不能照搬国际经济学的一体化理论。但这并不是说,一体化经济学的分析范式不具有借鉴意义。事实上,如果抛开一体化经济学的关税区、货币区差异,许多分析范式尤其是分析与测度工具,略作新的界定也可用以分析大国内部的区域经济整合。事实上,国内已有这方面的尝试。但值得注意的是,近年国内学界有套用国际经济学之一体化理论概念和方法于中国区域经济整合现象的倾向,甚至有人将其视为“约定俗成”,将此“一体化”混同于彼“一体化”。客观地说,如果不加界定,不对区域限定条件加以修改,很难直接将一体化理论用于分析中国大陆内部的区域经济整合问题。

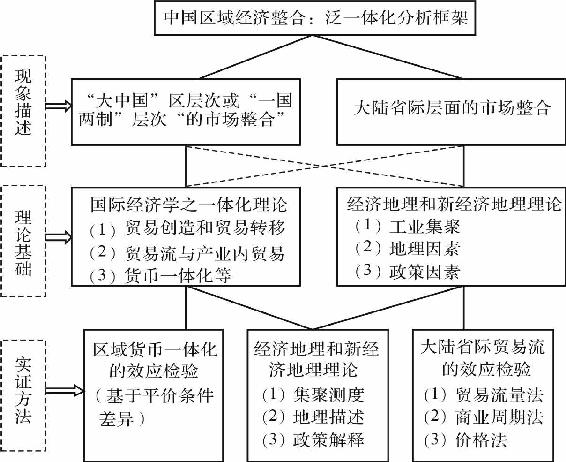

图3.3 中国区域市场整合的“泛一体化”分析框架

通过本书第二章的文献整理和第三章的前述分析,中国区域经济整合之“泛一体化”分析架构可尝试性地表述为图3.3所揭示的内容:第一,就中国区域经济整合这一问题,从现状描述的宏观视角可依据中国独特的“一国两制”国情将对象描述为“大中国”区层次和大陆省际层面两类。两者之间的区别维度可参见表3.1的阐述。第二,就理论基础而言,国际经济学的一体化理论可以用来解释“大中国”区层次的经济整合,经过前提条件修正也可部分解释大陆省际层面的经济整合。经济地理和新经济地理理论对分析大陆省际层面的经济整合已经被学术界广泛运用,其中的部分理念经过约束条件的界定也可部分解释“大中国”区层次各经济体内部的一些现象。第三,就实证方法而言,国际经济学的货币一体化理论在平价条件下用于检验“大中国”区层次的货币一体化具有可操作性,而省际层面的贸易流效应检验也已被学术界广泛运用。经济地理和新经济地理理论的实证方法对“大中国”区层次和大陆省际层面的区域市场整合都具有适用性。

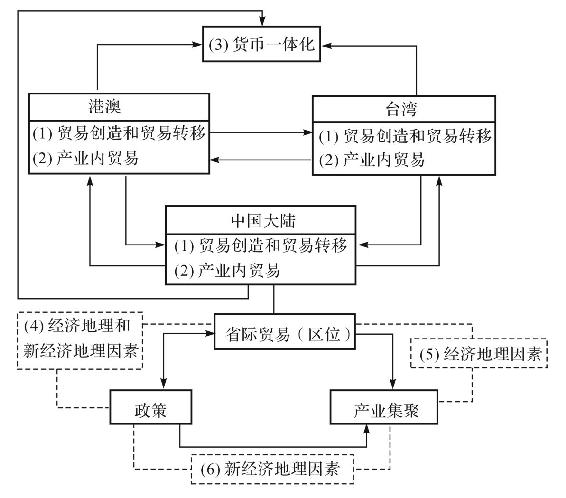

作为对图3.3的分析框架的进一步解说,中国区域经济整合的“泛一体化”机理系统描述是必要的。结合本章前述内容,这一机理可用图3.4予以简单归纳。在“大中国”区层次的市场整合中,大陆与港澳之间、大陆与台湾之间,以及港澳与台湾之间的贸易往来的现实基础是:制度差异大(港澳与台湾之间略小)、有关税壁垒存在、货币运行不同和经济政策不一致,因此对这一层面的市场整合的机理可借助国际经济学的一体化理论范式加以审视。

图3.4 中国区域市场整合的“泛一体化”机理

图3.4中的(1)代表大陆与港澳之间、大陆与台湾之间,以及港澳与台湾之间在不同关税体制下的贸易往来,有贸易创造和贸易转移带来的效应。具体来说,经济体内成本高的产品被其他成员体低成本产品所代替,原来由本经济体生产的,现在从其他经济体进口,新的贸易得到“创造”。由于从成员体进口成本低的产品代替原来成本高的产品后,该经济体就可以把原来的生产成本高的资源转向生产成本低的产品,从而获得利益。与此同时,如果三个经济体间达成对外统一关税率,对第四方的歧视导致从外部进口减少,转为从成员体进口,这就会产生贸易转移。由于从原来的第三方进口成本较低的产品改为从成员体进口成本较高的产品,这会造成一定的损失。

图3.4中的(2)代表大陆与港澳之间、大陆与台湾之间,以及港澳与台湾之间的贸易往来所引致的产业内贸易。本书3.2.3.2中提及:撇开对“大中国”区内的贸易创造和贸易转移效应的度量,对这一层面的市场整合所带来的贸易扩张和贸易条款效应,以及成本递减和贸易抑制效应的检验就会涉及贸易流和产业内贸易。如果三个经济体区内贸易扩大的来源主要是产业内贸易,那么参与区域经济合作的成本就比较低。通常情况下,IITi越接近1,“大中国”区内的产业内贸易程度越高;IITi越接近0,“大中国”区内该产业越表现为产业间贸易现象。

图3.4中的(3)代表大陆与港澳之间、大陆与台湾之间货币一体化趋势。两岸四地间的货币一体化是否最优取决于其能否满足最优货币区的标准——生产要素流动性、工资和价格弹性、经济开放度、产品和消费的多样性、通货膨胀相似性、财政一体化程度、政治一体化程度以及冲击对称性等,具备上述特征可以减轻经济冲击对货币区各成员产生的不对称影响,或者有助于内外均衡的恢复,从而降低经济体对名义变量调整(包括货币供给和汇率)的依赖。已有的研究表明,“大中国”区层面的供给冲击弱相关,但是大于需求冲击和货币冲击的相关度。所以可以说,“大中国”区层面在实际经济变量上呈现相对更强的相关性或对称性;需求冲击呈现的负相关证明在短期名义波动上“大中国”区层面有相当程度的不对称性,反映了“大中国”区层面的经济结构、规模的差异性;在市场化程度方面,大陆要远落后于香港,这会对货币一体化形成一定的阻碍。比较而言,大陆与香港之间的供给冲击具有一定的对称性,而大陆与香港之间的需求冲击和货币冲击具有不对称性。

大陆省际市场整合的现实基础是,制度差异极小,不存在关税壁垒,货币是统一的,政策差异较小,因此对这一层面的市场整合的机理可借助经济地理和新经济地理的理论范式给予审视。图3.4中的(4)表示省际市场整合的经济政策制定并不是偶然的,而是国家本身就受到一些经济地理和新经济地理因素的影响。例如,改革开放之初,经济特区和经济开放城市的设置主要是针对沿海和沿江地区的,原因就是希望这些地区在获得特殊政策后能够发挥经济开放政策的作用。再比如,西部大开发战略的提出是由于政府认识到广大的西部地区在地理条件上的不利,从而有必要采取一些政策抵消由于地理条件造成的地区间差异。所以,政策的制定和实施与区位因素之间有互动的关联。

图3.4中的(5)表示省际市场整合中的区位对产业集聚的直接作用。在大陆,由于自然条件比较好而导致产业集聚的例子是存在的。例如,长江三角洲和珠江三角洲之所以逐步成为产业集聚的中心,其不可比拟的优势就是距离大的港口比较近。长江以南地区的产业集聚可能与水资源较为丰富有关,而辽宁和山西则是依靠矿产资源成为工业集聚中心的典型例子。需要说明的是,省际层面的区域经济整合就区位因素而言,对经济地理因素和新经济地理因素的理论解释需分别考虑。就经济地理因素而言,可考虑沿海地区和内陆地区两个维度的因素;就新经济地理因素而言,需要考虑地区企业数量比重、地区人口平均受教育年限与各年全国均值之比、地区消费者需求、城市化水平和交通运输条件等因素。

图3.4中的(6)表示政策对产业集聚的作用。一项政策一旦实施,就有自增强作用下的路径依赖特征,有些经济政策的调整甚至也可以被作为一种偶然因素,而经济发展过程中的偶然因素往往也具有收益递增的性质(Arthur,1989)。例如,人们普遍观察到中国存在较为严重的省际市场分割和地方保护主义,有时地方政府甚至直接投资工业开发区的建设和工业项目。在这些政策下,地方政府力图通过干预政策加快地区产业的发展,在短期有正面的推动作用,但从长期来看,保护主义政策可能还是抵挡不过市场竞争的力量,结果反而可能增加地方经济的负担。

上述对中国区域经济整合的“泛一体化”机理的表述尽管在理论逻辑上还有待于进一步完善,但作为对问题的尝试性探讨,这一机理可对本书后续部分的实证检验提供一个操作思路。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。