经过30多年的快速发展,我国于2010年跨越世界银行关于中等收入国家分组中中低收入国家和中高收入国家的分界线,成功进入中上等收入国家行列。进入中上等收入国家行列,既是迈向高收入的重要机遇,也意味着前所未有的挑战。从世界范围内一些国家发展的实践看,在达到中等收入阶段后的走势出现了分化。历史地看,除了日本、韩国等少数非西方国家进入中等收入阶段后仍然保持了较高的经济增速并顺利进入高收入国家行列,战后许多国家在成功跨入中等收入国家尤其是中上等收入国家行列后,并没有如愿以偿地进入高收入国家行列,而是陷入了“中等收入陷阱”。比如,拉美一些国家早在20世纪70、80年代就达到了中等收入阶段,但由于没能相应做到“各项制度更加完善”,制度建设落后于财富增长,未能形成可持续发展能力,长期陷入增长停滞、社会动荡的“中等收入陷阱”。根据其他国家发展的实践,能否成功跨越“中等收入陷阱”决定着我国是否可以顺利迈向高收入阶段,实现两个百年目标的第二个目标,即2050年前后基本实现现代化。我国在经历了30余年高速发展后,一方面存在一系列导致财富增长速度减慢的因素;另一方面导致社会矛盾激化的因素等长期存在,陷入“中等收入陷阱”的风险不能低估。

专栏1-3 中等收入经济体发展中陷入“中等收入陷阱”的教训

世界银行《东亚经济发展报告(2006)》提出了“中等收入陷阱”(Middle Income Trap)的概念,其基本涵义是指:一个经济体从中等收入向高收入迈进的过程中,既不能重复又难以摆脱以往由低收入进入中等收入的发展模式,很容易出现经济增长的停滞和徘徊,人均国民收入难以突破高收入的下限。进入这个时期,经济快速发展积累的矛盾集中爆发,原有的增长机制和发展模式无法有效应对由此形成的系统性风险,经济增长容易出现大幅波动或陷入停滞。从二战后世界经济发展进程看,仅有为数不多的几个国家和地区成功跨越“中等收入陷阱”,大部分国家长期在中等收入阶段徘徊。从拉美地区和东南亚一些国家的情况看,陷入“中等收入陷阱”的原因主要有以下几个方面:

一是错失发展模式转换时机。拉美国家在工业化初期实施进口替代战略后,未能及时转换发展模式,而是继续推进耐用消费品和资本品进口替代,即使在20世纪70年代初石油危机后,还是维持“举债增长”,使进口替代战略延续了半个世纪。

二是难以克服技术创新瓶颈。一个经济体在进入中等收入阶段后,低成本优势逐步丧失,在低端市场难以与低收入国家竞争,但在中高端市场由于研发能力和人力资本条件制约,又难以与高收入国家抗衡。在这种上下挤压的环境中,很容易失去增长动力而导致经济增长停滞。

三是对发展公平性重视不够。公平发展不仅有利于改善收入分配,创造更为均衡的发展,还能够减缓社会矛盾和冲突,从而有利于经济持续发展。拉美国家在进入中等收入阶段后,由于收入差距迅速扩大导致中低收入居民消费严重不足,消费需求对经济增长的拉动作用减弱。如20世纪70年代,拉美国家基尼系数高达0.44-0.66之间,到90年代末巴西的基尼系数仍高达0.64,一些国家还由于贫富悬殊,社会严重分化,引发激烈的社会动荡,对经济发展造成严重影响。

四是宏观经济政策出现偏差。从拉美国家看,受西方新自由主义影响,政府作用被极度削弱,宏观经济管理缺乏有效制度框架,政策缺乏稳定性,政府债台高筑,通货膨胀和国际收支不平衡等顽疾难以消除,经济危机频发造成经济大幅波动,如20世纪80年代拉美债务危机,1994年墨西哥金融危机、1999年巴西货币危机、2002年阿根廷经济危机,都对经济持续增长造成严重冲击。

五是体制变革严重滞后。在拉美国家,体制变革受到利益集团羁绊,严重滞后于经济发展,精英集团的“现代传统主义”片面追求经济增长和财富积累,反对在社会结构、价值观念和权力分配等领域进行变革,或者把这种变革减少到最低限度。经济财富过度集中,利益集团势力强大,造成寻租、投机和腐败现象蔓延,市场配置资源的功能受到严重扭曲。

资料来源:转引自国家发展改革委宏观经济研究院课题组:《改革红利与发展活力》,人民出版社,2013年。

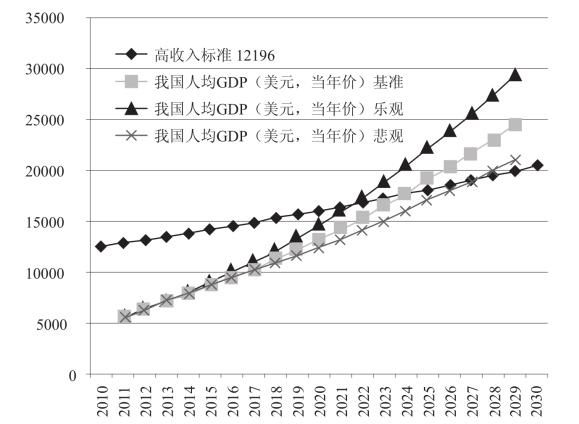

根据初步预测,我国将在2025年左右成功跨越中等收入阶段,进入高收入国家行列(见图1-7)。其中,在基准情景下,我国有望在2024年成为高收入国家。在乐观情景中,我国有望在2022年成为高收入国家。但在悲观情况下,我国或许要在2028年前后才能成为高收入国家。因此,经济发展进入新常态并不意味着我们可以忽视经济发展,也不意味着我们可以放松努力轻易地迈向高收入阶段。从发展阶段划分上,未来5-10年是我国跨越中等收入阶段最后时期的关键阶段,也是我国迈向高收入国家,实现中等发达国家发展目标的关键阶段。这在客观上决定了我国经济发展的新常态要更加凸显形成可持续发展能力的重要性,新常态更加强调的是发展质量。

图1-7 对我国进入高收入阶段时间的预测

资料来源:国家发展和改革委员会经济研究所课题组测算。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。