人才资源共享就是以提升创新研究能力或完成研究任务为目标,将来自不同学科或领域的人才通过“局部分工、整体集成”进行有效整合,形成知识、智力和技术的互补协作,最大限度地激发创新潜力。我国医院由于体制编制限制,研究人员专业背景比较单一、而且人数有限。因此,人才资源共享是不仅解决研究型医院对高层次研究型人才需求的重要途径,还是提升研究型医院创新能力的必要方式。排名全美第二的麻省总医院的医学创新技术整合中心(Center for Integration of Medicine & Innovative Technology,CIMIT)在全世界享有盛誉,其成功经验之一就是汇集了哈佛大学教学医院的医生、麻省理工学院和德雷珀实验室的工程师及科学家、东北大学和波士顿大学的工程师,形成了具有很强创新能力的研究团队,从而加速了基础研究成果向临床应用的转化。

(一)实现途径

1.引进高层次人才 高层次研究型人才的引进,往往能够在较短的时期内提升医院在某一研究领域的创新力,因此是研究型医院人才资源共享的战略重点。例如,上海同济医院在2010年引进原美国加州大学洛杉矶分校终身副教授孙毅及其团队,成立了干细胞研究中心,并在较短时期内取得了一系列成果:建立了以阿尔茨海默病、帕金森病、脊肌萎缩症为疾病模型的表观遗传学研究体系;成功完成了首例异基因外周造血干细胞移植治疗复杂核型急性髓细胞性白血病;开展了系统性红斑狼疮、干燥综合征等免疫缺陷疾病的干细胞临床治疗试验。中心成立3年,获得国家3项973计划,1项科技部国际合作计划,12项国家自然科学基金的资助,纵向经费超过3000万元。研究成果发表在包括《自然》杂志在内的一系列国际高水平期刊上,标志着上海同济医院干细胞研究跻身于国际领先行列。

为了争取最优秀的人才,西方发达国家纷纷高招迭出。2011年,德国莱布尼茨学会与德意志学术交流中心(DAAD)联合签署了“莱布尼茨-DAAD研究奖学金项目”,旨在通过基金资助面向世界吸引年轻的科研后备人才赴德研究。加拿大设立了“班廷博士后奖学金计划”,将在2011-2015年投入4500加元吸引海外优秀人才。俄罗斯在2010-2012年已经投入120亿卢布用于资助外国科学家从事科学研究。近年来,为加强我国的人才队伍建设,我国实施了“百人计划”、“千人计划”等多项高层次人才引进计划(表5-18)。截至2012年,仅“千人计划”,已分九批引进3319名海外高层次人才,是前30年总和的20倍,成为新中国成立以来规模最大、层次最高的海外引才计划。这些计划的实施,为研究型医院寻求高层次人才提供了难得机遇。

表5-18 中国吸引海外留学优秀人才主要计划

2.借助“外部智力” 所谓借助“外部智力”是指在不改变人才归属情况下,通过有偿使用、平等协商等形式,使外单位人才为我所用,是研究型医院快速提升创新能力的另一重要手段。高层次人才属于“稀缺资源”,引进的难度很大,即使引进也常存在“水土不服”的现象,难以发挥其特长。因此,利用外单位的高层次人才,借助“外部智力”促进本单位创新能力的方式被普遍采用。1983年,人类基因组计划刚刚起步,麻省理工学院限于计算手段的落后而无法完成多基因复杂性状疾病的分析,致使研究滞后了5年。后来在哈佛大学商学院从事数学研究的兰德教授帮助下,不仅很快解决了问题,还进而开发出一种新的计算方法,大大提高了基因分析的效率和准确性,为整个人类基因组计划顺利实施做出了巨大贡献。2004年麻省理工学院和哈佛大学医学院共同组建了博德研究所,现在已经成为美国十大生物领域研究所之一。

借助“外部智力”主要有五种方式:委托式,是指在缺乏特定的专业人才情况下,将某项研究工作委托他人完成的共享方式。借用式,是指租借外单位人才到本单位兼职工作,达到“借鸡下蛋”目的。项目式,是因项目研究需要,与外单位建立临时性合作关系的共享方式。咨询式,是指聘任外单位专家担任科技顾问、名誉教授等职务,提供智力、政策方面的指导。联盟式,是指以合同等文件的形式约定共享的权利、义务和责任等内容,与研究机构、企业进行长期稳定的合作。如2012年,麻省总医院和赛诺菲公司建立肿瘤合作研究中心,共同致力于新药研发和产品转化。研究型医院应秉持“不为我所有,但为我所用”的大人才观,采取灵活多样的方式,借助“外脑”实现智力和技术的提升。

3.培养研究型人才 在实践中,引进或借助“外部智力”只能部分解决研究型医院对人才的需求。立足自身、培养研究型人才才是解决研究型医院人才需求的根本途径。现代医学研究涉及的领域越来越广,研究型医院科研需要建立生物学与其他学科交叉融合的模式优势。因此,新型研究型人才应该是既有丰富的生物医学知识,又掌握高水平计算和量化技术的复合型研究人才,这就需要将医学研究的过程与人才培养的过程互相融合。引导研究者不仅仅局限于分子、细胞或者组织器官,而是重点关注它们之间的相互作用和影响,从系统的、整体的高度认识生命和疾病的本质。如2005年,美国哈佛大学开设了新的入门课程,以跨学科的内容给学生灌输科学概念,内容包括:人工技术能否合成新的生命、肿瘤的个体化治疗进展、艾滋病的生物治疗等。通过这样的培养方式,让学生从开始就认识到解决生命科学问题,不能仅仅利用生物学知识,还要用到物理、化学、计算机科学等多方面的知识。美国在21世纪初就提出了著名的“STEM”计划,即要充分保障和提高学生在科学、技术、工程、数学方面的综合素养。2009年,奥巴马政府承诺用40亿美元竞争性援助基金鼓励将“STEM”教育放在全国教育改革的中心位置。2011年和2012年,美国政府用于支持“STEM”计划的投资分别达到37亿美元和34亿美元。研究型医院要通过开展跨学科的继续教育项目,设立跨学科的研究项目、建立跨学科的研究平台、派人员外出学习交流等方法,促使科技骨干不断增强跨学科协作的意识、调整优化自身的知识结构,使之真正成为符合现代医学研究的新型研究型人才。

(二)团队建设

研究型医院人才共享的核心目的是建立具有创新能力的研究团队,并为激发和保持创新活力创造良好环境。研究型医院的团队建设应着重把握以下几方面:

1.选择一流战略型科学家挂帅 战略型科学家是指具有很高的学术造诣,研究方向紧扣国家和行业重大战略需求,富有强烈的事业心和社会责任感,能够率领科学家、企业家、投资家进行集体攻关的高层次研究型人才。战略型科学家是研究团队的核心,决定着团队的发展方向和创新力的发挥。英国剑桥大学的物理系卡文迪什实验室(Cavendish Laboratory),历史上共产生了29位诺贝尔奖获得者。汤姆逊(Thomson)出任卡文迪什实验室第三任教授时,年仅28岁。汤姆逊将卡文迪什实验室发展成世界一流实验室作为目标,为此首先改革了学位制度,把当时的优等生制度改为博士学位制,为实验室吸引了包括汤森德、里查森、威尔逊、卢瑟福等一大批优秀人才。汤姆逊采取的第二项措施是在洞悉科学发展趋势的前提下,果断改变实验室的研究方向。当1895年伦琴发现射线后,他马上意识到一个新的物理学时代即将来临,果断地把主要研究精力放在X射线用于气体放电的研究上,从而开辟了原子物理学的新纪元,这个战略性转变使该实验室取得了“井喷式”的研究成果,在35年内产生了8个诺贝尔奖获得者,把卡文迪什实验室带到世界原子物理学中心的地位。

2.营造学科边界开放的共享氛围 交叉领域是滋长新思想、新观念、新方法、新发现的沃土,三分之一以上的诺贝尔奖属于学科交叉领域。控制论创始人维纳指出:“科学发展上可以得到最大收获的领域,是各种已经建立起来的部门之间被人忽视的无人区。科学知识上的处女地给有修养的研究者提供了最丰富的机会。”研究型医院要营造多学科相互交叉融合的开放环境,让各种“奇思妙想”在不断的相互碰撞中产生火花,促进创新能力的提升。

英国剑桥分子生物学实验室在1947-2006年间共产生19位诺贝尔奖获得者。数学家理查德·海明认为,关键在于门户开放(open doors)和集群创新(group creativity):“各个实验室的大门敞开,来往的同事就是一部部会行走的百科全书,很多科学问题都能在办公室或午餐时间的交流中找到答案,很多假设都可以被证伪。”例如,1953年2月,Watson和Crick看到了Franklin在1951年11月拍摄的一张十分漂亮的DNA晶体X射线衍射照片,激发了他们的灵感,从而发现了DNA的双螺旋结构,开启了现代分子生物学时代。

3.建立完善的制度保障体系

第一,要充分保障从事研究的人员和时间。例如,美国教学医院都有专职科研人员,但多数课题负责人是临床医生,被称之为医生科学家。在全美排名第一的约翰霍普金斯医院,医生科学家做科研的时间比做临床工作时间多。排名第二的美国麻省总医院现有员工23173人,其中医生2126人,专职科研人员有2300人,再加上访问学者和临床兼职科研人员,从事研究的人员将近6000多人。我国研究型医院医疗任务繁重,人员编制有限,要化解这个矛盾,一方面要加强专职研究人才队伍建设,另一方面要联合大学、科研机构或企业开展研究,并且还要从制度方面保证临床医生有一定比例的时间专门进行科学研究。

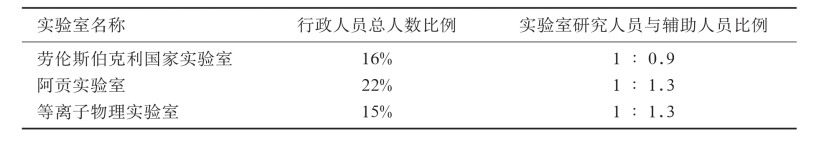

第二,为科研工作提供必需的技术和服务保障。国内外高校和科研机构的大型精密仪器普遍采取了专人专管的管理方法。针对特殊实验技能岗位,设置岗位技师年薪制,不仅可以加快研究进度,同时也保证了研究的真实、可靠。同时,还要有一定的专职科研秘书,帮助科技人员从烦琐的事务性工作中解脱出来,以利有更多的时间专心从事科学研究。一些国际著名实验室,科研服务人员占到实验室总人数的15%~20%(表5-19)。

第三,建立科学的评估考核体系。科学的考核体系有利于人才的进步和创新潜力的释放。不同层次的研究型人才应当制定相应的考核方法。对于高层次研究型人才,北京生命科学研究所创新的考评体系可以作为借鉴。每5年,北京生命科学研究所把各实验室的研究进展,包括论文、人才培养、未来研究计划以及承担的义务工作等,以匿名的方式交给国际同行,请他们从三个方面审阅:实验室主任能否提升研究所的创新能力;已有成果是否对其研究领域产生影响;现在的工作和未来的计划是否具备领跑该领域的潜力。北生所目前已有的10个实验室中,有9个通过了国际同行评估。科学的评估考核体系使每位科研人员都在与时间赛跑,专心致力于科学研究。

表5-19 三个国际著名实验室人员比例

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。