定远营,一些人把它称为 “塞上小北京 ”。位于阿拉善腾格里沙漠之东缘,骑马乘驼由西部北部来此往往要走七八天。但它却是阿拉善旗的政治中心,是札萨克亲王和旗府所在地。中共阿拉善旗工委成立后,是当时开展工作的重心,一切工作都必须从这里开始。因此,了解它形成和发展的历史,对研究阿拉善,开展阿拉善地区的工作很有意义。

一块石碑记春秋

定远营(1951年改称巴彦音浩特),位于贺兰山西麓,距山根底哈拉乌仅20余里。由于山洪多年冲刷,从哈拉乌山口沿缓坡而下形成一条扇形低凹地带,山中溪流从沟口流出潜入沙砾层中,至城下又形成三条小溪,从城南流过,名曰头道河沟,二道河沟,三道河沟。定远营城依一座小山而筑,形似卧虎,称“卧虎城 ”。城北隔沟有一较高的山梁,名曰营盘山,城南也有一条较低的山梁,名曰南梁。登贺兰山西望,两道山梁连接贺兰山西麓余脉,形似两条飞舞的蛟龙,小城处于两条龙头之间,故人们又叫它 “二龙戏珠 ”。的确很有风水。

定远营南城门

经查历史,原来定远营城建于清雍正八年(1730年),是由川陕总督岳钟琪督工营建的,清帝手敕诏书赐名 “定远营 ”。城周四里许,有南门、东门两城门。正门为南门,有瓮城,内有财神庙,上有门楼,外门向东,又叫德胜门。城墙上原建有关帝、观音、吕祖、山神等小庙,城墙东北角,有突出长约 50米的一段,尽头建有孔庙。城墙为黏土筑成,外包砖,20世纪 50年代被毁。在南门城楼上有岳钟琪撰写的《定远营记》石碑,碑文将建定远营的目的、意义、位置、形胜说得简明晰理。碑文原文是:贺兰山北,乃朔方之保障,沙漠之咽喉也。圣心轸念山后一带,切近宁城,特移厄洛特(额鲁特)郡王阿宝部落于西海,渡厄尔多斯(即鄂尔多斯)七佐领于河东,险要尽归内地,命侍郎臣通智细行踏看,复命会同督臣岳钟琪详议具奏。别命臣通智暨光禄卿臣史在甲督理工务,修浚惠农、昌润二渠,建设新渠、宝丰两县,安插二万余户,耕凿遍野。而贺兰山后葡萄泉等处,水甘土肥,引导诸泉,亦可耕种,兼之山阴挺生松柏,滩中多产红盐,且形势扼瀚海往来之捷路,控兰塞七十二处之隘口,奉旨特设一营,名曰定远。爰相地形高下,因山筑城,气势轩昂。设武弁,置屯兵,西接平羌,遥通哈密、巴里坤等处,东接威镇,远连三受降城、两狼山之要地,内外连络,边疆宁谧。良由圣漠广运,神武远施。亿万斯年,咸戴帝德之高深矣。因纪盛世,而镌之石。雍正八年岁在庚戌秋八月之吉。

清政府所以选中此地营造城垣,是在平定了新疆准噶尔部和青海和硕特部罗卜藏丹津叛乱之后,其目的在于消除割据势力,控制边疆地区。定远营原设有参将衙门,调军驻札。阿拉善第二代王爷阿宝,在康熙平定准噶尔的策妄阿拉布坦在新疆、西藏发动的叛乱以及雍正在平定青海的罗卜藏丹津的叛乱中,率阿拉善和硕特部随征,屡建战功,雍正九年(1731年),清廷遂将定远营赐予阿宝,阿拉善王府遂由紫泥湖迁到了定远营。

定远营城内,有亲王府、王爷庙、旗衙门、国民党区防司令部、保安总队部、理事官厅,有贵族协理、章京等官员的府第,还有活佛、喇嘛的住宅。当时人们说,定远营城里除了王府官府,便是庙宇、僧房,除了贵族、官员、兵丁,便是喇嘛。确实,初到定远营,到处可以见到身披红色袈裟光头的喇嘛,为有别于内地城镇的一大景观。

亲王府、王爷庙、王陵园

定远营作为阿拉善王府,经200多年营建,主要由三部分组成,即亲王府,王爷庙,王陵园。在内蒙古西部颇具知名度。

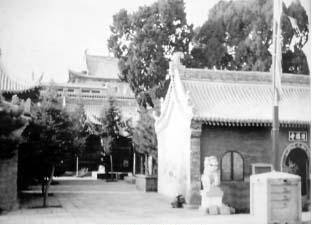

阿拉善亲王府旧址

亲王府,在定远营城内东南部,在南正门与东门之间,背依小山,面正南,占地2万平方米。建筑面积 1500平方米,有正府、西府、东府,有三套四合院,在东府旁还有达理札雅修建的新府。旧王府是明清建筑群体,画栋雕梁,古雅精致。正府中轴线由南而北,进府门有过厅(东西有配房)、长厅(东呐西有配房)、迎恩堂。东边山坡下有花园,种有名贵花木、果树及松、柏、杨、柳等树木,有泉水自城外顺坡而下,到城东又顺山坡折上穿城墙而入,用以浇灌王府花园,成为定远营一景 “倒流水 ”。

延福寺,原是王爷家庙。在城内王爷府西侧。清雍正十一年(1733年)由阿拉善第二代王爷阿宝始建。阿宝从青海带来了《甘珠尔经》和宗喀巴像,当时只建了一座经堂。后经乾隆、道光、民国时期几次扩建,形成今天规模的庙宇建筑群。有大经堂(藏名朝格沁多根)、菩萨殿、如来殿、四大天王殿、阿拉善(贺兰山)神殿、药师殿、密宗殿等大小殿堂 10多座,282间,总占地面积 7623平方米。殿宇设计精美,亭台楼阁色彩艳丽,体现了蒙藏汉各族工匠的精湛技艺。大经堂为全寺最主要的建筑,三层,外层为藏式,殿内供释迦牟尼及宗喀巴的雕塑和唐卡,造型工整。大经堂前为如来殿,供有三世佛及十八罗汉塑像。如来殿前为六角形基座重檐穹庐顶的转经楼,中有转轮塔。最前面是天王殿。这些都在一条南北中轴线上。两侧为钟楼鼓楼及东西配殿。据说钟鼓楼是阿宝的夫人捐资兴建的。寺内有乾隆二十五年(1760年)乾隆皇帝亲书 “延福寺 ”匾,还有乾隆三十三年(1768年)所铸高2.2米、直径 0.85米的青铜香炉和乾隆五十五年(1790年)铸造的大钟。

延福寺为阿拉善藏传佛教发祥地,曾设有四大学塾,有时轮(数学、天文、地理、历法、占卜)、显教(宗教哲学)、医理(藏医学)、教义(喇嘛教义、教规、教史)等学部,是内蒙古有名的学问寺之一。还有沙尔嘎庙、额尔布海庙、吉兰乃庙、树贵庙、巴尔达胡庙、阿贵庙(宗乘寺)等七个属庙。清光绪二十一年(1895年)共有喇嘛 547人。延福寺活佛为 “沙布隆 ”爵位,称“甘珠尔巴格西 ”,共转世四代。

王陵园,在城东五里许,称老陵。始建于乾隆四年(1739年),有北陵、中陵、南陵。陵园建有陵恩殿、配殿、享殿、大门、旁门、围墙及休息厅、守陵房、仓库、杠木房,还有长亭、牌房等 100多间。园内植有松、柏、杨、柳等树木2000余株。后在 “文化大革命 ”中被毁。

定远营城内延福寺

在定远营城西南四里许,有一处叫西花园的地方,有一个大广场和戏台,有农田和果园。据说在阿拉善第七位王爷贡桑珠尔默特执政期间,曾建有花园和别墅 “如意堂 ”,有人造假山,种有各种名花异草,并修筑了一条名为 “长河 ”的渠道,把三道河沟的溪流引入其中,用以摆渡游船,以供其游憩宴乐。传说同治年闻,西北回民暴动,准备进攻定远营,贡桑珠尔默特王爷仍安居如意堂享乐,不加防备。协理阿布尔拉请贡王进城,贡王仍执意不肯,阿以长辈(叔王)身份严词对贡说: “王爷是你当,不是我当。你如实在不愿进城防备,甘当俘虏,那就把阿拉善旗官印交出,叫你三个儿子跟我一同进城,以便今后继承你的札萨克王位,好凭印信号令旗众防守 ”。贡王这才勉强应允进城。待贡王乘车刚到城边,白彦虎的先头队伍已经到达西花园。如意堂遂被焚烧,成为一片瓦砾。

延福寺、广宗寺、福因寺及阿拉善旗的喇嘛教

延福寺及定远营附近贺兰山中的南寺、北寺,是阿拉善最著名的三座藏传佛教喇嘛庙,成为阿拉善的佛教中心。

南寺,名广宗寺。是阿拉善八大寺庙中的最大寺庙,建在定远营东南 40多里外之贺兰山西麓一个山谷中。由大雄宝殿、大经堂、黄楼寺等二十余座建筑群组成,共2000多间,占地面积 40万平方米。最具特色和传奇的是黄楼寺。该楼是一座两层藏汉艺术相结合的楼阁式建筑,其前部为 81间,后部为 49间,全部用黄、绿色琉璃砖瓦砌成,镏金的屋脊,金碧辉煌。传说是西藏 “六世达赖 ”仓央嘉措的弟子班自尔札布台吉之子阿旺达尔吉,按“六世达赖 ”的旨意,于乾隆二十二年(1757年)在此建了一座寺庙,然后从阿拉善朝格图库勒庙(昭化寺)将仓央嘉措的遗体迎来,以七宝装舍利塔式金盒供奉在寺内,并尊为广宗寺第一代活佛。阿旺达尔吉便成了第一代 “喇嘛坦 ”(尊喇嘛)。从达赖六世的广宗寺的第一代活佛算起,共转世六代。广宗寺活佛有 “呼图克图 ”称号,注册于理藩院。

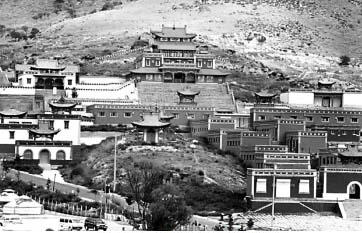

贺兰山西麓重修的广宗寺(南寺)

南寺,有人曾誉为贺兰山中之一绝。它处在巍峨高耸的时轮峰下一个山坳里,南有三尖峰,北有瞻卯山,周围群山环抱,形似八瓣莲花,山上苍松翠柏,山谷环境幽静,是虔诚的佛教高僧修心养性的好地方。西边入寺的口门,道路曲曲折折,路旁峤壁上镌刻着数十尊神态各异的佛像和梵文、藏文的六字真言、十自在图和金刚百字咒等,给人以庄严的宗教气氛和美感。

黄楼寺,除具有重要的文物价值外,据说也是蒙古地区寺庙建筑最好的一座。而大经堂,规模宏大,金龙缠绕的六十四根柱子之间的雕梁两面书有箔金的兰札体梵文经,全堂连起来就是一部《佛说正诠圣文珠师利梵名经》全文,非常珍贵。据说也曾是内蒙古地区绝无仅有的,其他地方纸写的梵文经也都难以找到。

建在南寺最高处的弥勒殿,有一千尊一尺高的宗喀巴泥像,密宗殿中有一千尊贤劫千佛的铜像,夏季聚会辩经的 “法园”内有一千尊一尺高救度八难绿度母泥像,医药殿中有一千尊一尺高的白度母泥像。在各殿堂公馆都藏有绘制极其精美的佛像 “唐卡”,主要有释迦牟尼的《三十四本生传》两套上百轴,反映宗喀巴本生和传记的《八十宗喀》三套上百轴,《仓央嘉措传》一套十几轴。最大的是在夏季祈愿法会上和七月晒佛节上展示的,用彩色锦缎缝制的宗喀巴和弥勒佛的宽 4丈、长 6丈的巨大佛像两轴。

南寺的经卷藏书也非常丰富。有北京版一百零八卷的藏文《甘珠尔经》一部,藏文《丹珠尔经》两部,有五辈喇嘛坦从西藏带回来的名僧喜饶嘉措等人参与校勘的一百卷新版《甘珠尔经》一部。还有宗喀巴师徒的全集几套上百帙和其他名活佛、名高僧的著作。具有较高的宗教文献价值和历史文物价值。

乾隆二十五年(1760年)阿拉善第三代札萨克罗布藏多尔济上报清廷,清帝御赐 “广宗寺 ”匾额。历史上广宗寺曾有昭华寺(朝克图库勒庙)、妙华寺(图克木庙)、沙尔札庙、布都格斯台庙、察汉郭勒庙等六座属庙,五座在阿拉善,一座在青海,叫石门庙。清同治年时喇嘛曾达 1500人。

据史书记载,原来 1682年达赖五世圆寂,当时西藏的统治者第巴桑结嘉措为了在与蒙古和硕特部达赖汗的权力之争中处于有利地位,匿丧不报,长达 15年之久,凡事仍假借达赖的名义进行,同时派人联络伊犁地区蒙古准噶尔部,希望借助噶尔丹军事力量,驱逐和硕特部势力出卫藏地区。 1696年,清军在外蒙古大败噶尔丹军,康熙帝从俘虏口中得知达赖五世已圆寂,桑结匿丧不报,跋扈擅权,并暗中挑唆噶尔丹与清朝为敌,便严厉责问第巴桑结。桑结见事已败露,遂向康熙请罪。1697年,桑结在奏报达赖五世圆寂时,说其转世的灵童仓央嘉措已经 15岁,恳请康熙允准仓央嘉措为达赖六世,正式坐床。康熙因刚刚征服噶尔丹,桑结既已认过,遂承认既成事实,准许达赖六世仓央嘉措坐床。

仓央嘉措,才华出众,是个浪漫主义的诗人,却不是个虔敬的佛教徒,他十分厌倦布达拉宫里清教徒式的禁欲生活。他的诗歌脍炙人口,受到广大藏族群众的喜爱,反映出他对那些禁锢人们思想的宗教说教的叛逆精神。

1701年,蒙古和硕特部达赖汗卒,其子拉藏汗即位。拉藏汗怀疑其父是桑结嘉措加害致死,与桑结嘉措的关系日趋恶化,终于爆发了一场战争。 1705年,拉藏汗率兵从藏北的驻地进向拉萨,擒杀了桑结嘉措,将事件经过向康熙皇帝奏报,并奏报仓央嘉措 “行为不端 ”,奏请废黜桑结嘉措所立的达赖六世。康熙帝对桑结嘉措匿达赖五世之丧 15年之久,又积极怂恿噶尔丹兴兵作乱,深为不满,认为他的被杀实属罪有应得,遂于 1706年下令废黜仓央嘉措。同年,仓央嘉措在解送北京途中,死在青海湖附近。

仓央嘉措之死和其下落,史籍和民间说法不一。法尊的《西藏民族政教史》说:仓央嘉措“行之青海地界时……大师乃弃舍名位,决然遁去,周游印度、尼泊尔、康藏、甘、青、蒙古等处”。阿拉善也是如此传说,并说仓央嘉措43岁时,带着他的 12个门徒来到阿拉善,投靠了一位名叫班自尔札布的台吉家,并以各种奇异法术博得了阿拉善王公贵族及平民百姓的崇信,还先后到北京、五台山和外蒙喀尔喀等地弘扬佛法,最后在阿拉善圆寂。

北寺,名福因寺,是阿拉善八大寺之一。在定远营东北 50里之贺兰山谷。建于清嘉庆九年(1804年),嘉庆十一年(1806年),清帝御赐“福因寺”金匾。全寺有大小庙宇 15座,893间,加上吉萨、僧房共 1498间,占地 30万平方米。殿、阁、亭、堂遍布山间沟坡,主庙西端建有一座白塔,高约 10米,与亭堂殿阁遥遥相对,交相辉映,气势非凡,堪与青海塔尔寺媲美。同治年间西北回民暴动遭严重毁坏,经光绪、特别是民国21年阿拉善第十位王爷达理札雅捐资修缮,使大经堂 99间三层殿宇更加宏伟壮丽。同治年间时喇嘛曾达 993人,也有达力克庙等几座属庙。

广宗寺、福因寺后在“文化大革命”中被毁。

喇嘛教在蒙古地区的传播,对蒙古社会有着重大影响。早在元蒙时期,忽必烈即蒙古大汗位后,曾确立藏传佛教为国教,但藏传佛教当时只是一些上层阶级的信仰,而未深入民间,蒙古人固有的萨满教仍是大多数人的基本信仰。16世纪中叶,漠南土默特部首领阿勒坦的势力从河套一带扩展到甘、青地区,并派军进藏。1578年 5月15日,阿勒坦汗与西藏格鲁派领袖三世达赖索南嘉措在青海湖东南岸的察布恰勒庙进行了具有历史意义的会见,阿勒坦汗宣布接受藏传佛教—并宣布了。喇嘛教,《十善福法规》在阿勒坦汗的支持下,喇嘛教在土默特、鄂尔多斯等地迅速传播,后来又在林丹汗的支持下,在东蒙地区也迅速传播开来。

蒙古封建主接受喇嘛教,是为了扩大自己的势力,巩固汗权。而喇嘛教在蒙古地区的传播,使蒙古固有的萨满教被废除了。《十善福法规》宣布废除杀生祭祀,废除供奉“翁衮”(萨满偶像)之神,还废除了在有人逝世时其亲人、随从都要殉葬的习俗。这不能不视为是蒙古社会的一大进步。

后金在皇太极时亦和藏传佛教开始接触。由于藏传佛教在蒙古地区的巨大影响,一定程度上左右着蒙古地区的政治形势和人心背向,后金杰出的政治家皇太极将尊崇佛教作为 “驭藩之具 ”。满清入主中原后,雍正皇帝总结了前期的民族政策,更露骨地宣称: 惟言是从,“蒙古之人尊信佛教,故欲约束蒙古,则喇嘛之教亦不轻弃。”清王朝把推崇喇嘛教作为对蒙古的一项重要政策,利用喇嘛教麻醉腐蚀蒙古人的思想,维护其统治。一是鼓励各地大兴土木,修建寺庙,清朝皇帝并亲自为这些寺庙题名。到 19世纪,内蒙地区的寺庙达到 1200多座。阿拉善旗从第二代札萨克阿宝时代开始,200多年来在2万多人的地区也修建了有名的 8大寺,24小寺,共修庙宇 40座。这些寺庙的建筑,耗资巨万,美轮美奂。二是给上层喇嘛封授 “呼图克图”、 、 等活佛名号,僧徒、“格根 ”“沙布隆 ”使这些高级僧侣享有寺庙、寺产及隶属于他们本人的 “沙比那尔 ”,成为僧侣封建特权集团。1900年之前,内蒙古就有 157位“呼图克图 ”。三是鼓励牧民子弟出家当喇嘛。凡出家当喇嘛者,可以免除赋税和差役。这样以来,喇嘛就越来越多。最盛时,几乎家家有喇嘛,代代有喇嘛,平民如此,贵族官员也不例外。兄弟五人中有三个当喇嘛的,二人中有一个当喇嘛。甚至独生子也有当喇嘛的。据有关史料,清同治时期,阿拉善旗的喇嘛人数曾达到 6000多人,仅广宗寺、延福寺、福因寺、昭华寺、承化寺、妙华寺、宗乘寺、方等寺八大寺庙喇嘛人数即达 5273人,解放前夕全旗仍有喇嘛 4270人,而延福寺、广宗寺、福因寺三大寺庙及其所属的庙宇,喇嘛人数占相当大的比例。蒙古人生老病死,婚丧嫁娶,出牧移场,日常生产、生活以及世间大事无不听信喇嘛之言。因此,喇嘛教对阿拉善旗牧民的社会生活有着巨大影响。

广宗寺、福因寺的 “呼图克图 ”,广宗寺的 “喇嘛坦 ”,延福寺的 “沙布隆”,均为转世承袭的 “呼毕勒汗 ”,宗教特权者,僧侣贵族。他们是神化了的人,在牧民中享有崇高的威信,对牧民有巨大的影响力。寺庙又拥有巨额的财产。所以阿拉善旗的王公贵族都力图把寺庙连同寺庙的活佛控制在自己手里。格根和喇嘛坦转世承袭,既可以出自台吉,也可以出自平民 “哈刺楚”,可以是蒙古人,也可以是藏族或其他民族。王公贵族在活佛转世问题上的争斗也是很突出的。延福寺是王爷的家庙,格根及主要执事喇嘛的产生,都须经过王爷的同意。福因寺的第一代格根是王爷之子。他原是广宗寺的喇嘛,是个 “沙布隆 ”,预备送到属庙当主持人的,因不满自己的地位,坐呐在了公爷之子的格根之下,一怒之下,便离开了广宗寺,别建了福因寺,作了那里的格根。这个庙是王爷一手扶植起来的。广宗寺地处南公的势力范围内,又是全旗最大的寺庙,王爷和南公爷双方在谁家出格根、喇嘛坦的问题上历史上曾有过争执。广宗寺的六代格根中,第一代及第三代皆为藏人,第二代是南公的次子,三代早死,四代是平民出身,第五代是王爷的三儿子,俗称三爷格根。传说第四代格根死后,寻找的转世灵童有三个,一个是王爷的三儿子,一个是公爷的儿子,再一个是很富裕的喀尔喀人,最后还是决定请了有势力的王爷的儿子,这便是第五代格根。三爷格根没有作完,就娶妻还俗,另找了一个人替他。王爷向广宗寺要 3000两银子请格根,便是为了此事,这个替身还算作第五代格根。这个五代格根死后,六代格根出在谁家又成了问题。南公想叫格根出在自己家里,王爷不甘心格根的位子被南公抢去,气愤地说: “喇嘛坦(指上代喇嘛坦)出在你家,格根又出在你家怎么能成! ”这才选了一个出身平民的孩子当了第六代格根。广宗寺的喇嘛坦,第一代是班自尔札布之子,第二代及第六代是藏人,第四代是协理那仁达赖之子,其余则出身南公之家,第三代为南公多尔济色布腾之子,第五代是南公阿裕尔札那的第三子。僧侣上层实际上为王公所控制。

广宗寺、福因寺的 、 ,“沙布隆 ”都有一定“呼图克图 ”“喇嘛坦 ”延福寺的数量的 “沙比那尔 ”。“沙比那尔 ”是平民 “哈剌楚 ”。投靠格根、喇嘛坦的 “沙比那尔 ”,也有俗人。《理藩院则例》“喇嘛之辖众曰有喇嘛,清代规定: ‘沙比那尔’,其治皆统于喇嘛 ”。延福寺格根隶属的 “沙比那尔 ”,民国23年(1934年) 3月10日档册所载,原有 11户,此年新投作 “沙比那尔 ”的有27户,其中喇嘛24人,俗人 3户。据全国人大民族委员会 1956年调查,广宗寺 “呼图克图 ”所属 “沙比那尔 ”,同治六年(1867年)时,有喇嘛 369人,俗户244户,单身2人,女户 81户,男童 186人;到民国25年(1936年)时,还有喇嘛175人,俗户 84户,单身 10人,女户 59户,男童 49人。广宗寺 “喇嘛坦 ”所属 “沙比那尔 ”,民国元年(1912年)时,有喇嘛 54人,俗户 32户,单身 8人,女户 6户,男童 5人;民国 15年(1926年)时,有喇嘛 83人,俗户 57户,单身 3人,女户 10户,男童24人。投靠格根的 “沙比那尔 ”多为外旗蒙古人、藏人或汉人。一是旗的札萨克常常找借口驱逐外来人,或拒绝入境,因各种原因不愿回乡者,有些人就申请入“沙比那尔 ”籍;二是因为当 “沙比那尔 ”负担较轻,不受歧视。光绪二十五年(1899年)普查统计,广宗寺格根所属的 321户“沙比那尔 ”,有喀尔喀人 62户,唐古特(藏)人 70户,鄂尔多斯人 54户,锡伯人 10户,裕固人 18户,杜尔伯特人 10户,辉特人 17户,察哈尔人 16户,准噶尔人 4户,乌拉特人 3户,其他蒙旗人24户,汉人 33户。

“沙比那尔 ”,是依附于 “格根 ”、“喇嘛坦 ”的牧奴,专供寺院封建主役使,从事各种劳动,维持寺庙上层喇嘛的生活。主人虽不能买卖典当,但可以作为礼物赠送、赏赐、奉献。“沙比那尔 ”虽然有自己的财产,并可以自由支配,但对主人有交纳赋税及负担劳役的义务,除了向主人交定期的 “宝得阿勒巴 ”(税赋)外,还要负担王爷临时摊派的 “图斯哈林阿勒巴 ”。广宗寺格根民国28年(1939年)向其 “沙比那尔 ”21个喇嘛、46户俗户征收 “宝得 ”银元 318元,附加绵羊 35只,山羊 13只。民国 36年(1947年)向其 “沙比那尔 ”21个喇嘛、44户俗户征收 “宝得阿勒巴 ”法币 86.5万元,另附加羊20只。

寺庙“呼图克图 ”“喇嘛坦 ”“沙布隆 ”“沙比那尔 ”按所属的 ,“阿尔本 ”(什户)划分管理。每个设有 、 各一人,“阿尔本 ”“达鲁古 ”“拨什库 ”负责收税派差,完成各种 、 (劳役),并负责不使所属散处“阿勒巴 ”“乌拉 ”“沙比那尔 ”四方,招惹是非。主人对 “沙比那尔 ”什么都管,甚至 “沙比那尔 ”中的姑娘、寡妇自己找不到丈夫,主人也代她寻找。如广宗寺格根仓民国 14年(1925年)通知格根的 “沙比那尔 ”“前此你从本仓请求女婿,妇女乌达巴拉说: 今决定命侍卫、笔帖式恩和吉尔嘎勒为你的女婿。你确定结婚日期后,即报知本仓。”民国 19年(1930年)广宗寺格根仓曾下令没收了已故 “沙比那尔 ”妇女朝英的 15只骆驼,入于该仓 “苏鲁克 ”之内。

寺庙和 “格根 ”“喇嘛坦 ”有牲畜、房屋。都拥有巨额资产,土地、延福寺在同治年间有土地 17块,年收租金 450千文,铺面 4处,收租金200千文,有骆驼 430峰,马20匹,绵山羊 3300只。此外,还有炭井 4处,租与他人开采,收租金。广宗寺在清代曾拥有骆驼 720峰,牛 100头,马 103匹,驴骡40头,绵山羊 1700只,出租土地 814亩。广宗寺的属庙妙华寺,也曾有骆驼 800峰,马200匹,绵山羊 1700只。传说广宗寺过去很富,富得和王爷差不多。

寺庙和格根的经济来源,主要是施主献的布施,向“沙比那尔 ”征的税,土地房屋租金,出卖牲畜及畜产品,出卖食品供佛物件等。广宗寺格根仓民国 5年(1916年) 6月18日到民国 8年2月15日共收入银两 15391.97两,铜钱 14587.44千文,其中属于施主献的和化缘收银 5858.57两,铜钱 1047.93千文,出卖化缘所收马21匹,骡2匹,驼 58峰,牛 16头,羊 137只,共银 4676.46两,铜钱 121.5千文;向“沙比那尔 ”征税银 622.75两;土地房屋租金银 45两,铜钱 515.5千文;卖牲畜及畜产品收入银 706.31两,铜钱 33.18千文;卖食品供佛物件银 1292.74两,铜钱 6286.19千文;格根、喇嘛坦给及份子银 722.54两,铜钱 386.2千文;旗仓、巴嘎念经送来及大人物来庙开支补助银 316.81两,铜钱 143.1千文。同一期间,“格根仓苏鲁克 ”收入有骆驼 469峰,马 173匹,牛 131头,骡 30头,驴 8头,绵羊 1196只,山羊 397只。除去支用的,还结存骆驼225峰,马 140匹,牛 67头,驴 3头,绵羊210只,山羊 128只。

阿拉善旗的上层喇嘛 “呼图克图 ”“喇嘛坦 ”也曾介入阿拉善旗的政治权力斗争。传说广宗寺第一代喇嘛坦阿旺多尔吉,从西藏修经回旗后,兼任大喇嘛,想按照西藏的办法把政治和宗教统一起来,并向他的徒弟温都尔格根表示了他的这种意图。后来此事被王爷发觉,便杀害了阿旺多尔吉。温都尔格根对王爷不满,便离开了阿拉善旗,辗转于鄂尔多斯一带达 7年之久。这个期间,旗里不断发生疾病灾害,王爷派员到西藏向达赖喇嘛祈祷,达赖说你们要把格根请回旗来,这才又把温都尔格根重新请回广宗寺。

1928年 4月22日,由协理德钦一心诺尔布发动的推翻王公制度的“戊辰事变 ”失败以后,广宗寺(南寺)的迭斯立特呼图克图喇嘛坦桑吉甲木素,在宁夏派来的调解人于长东的主持下,农历十月二十六日由阿拉善旗官、民、军、商代表公推,经札萨克塔旺布里甲拉批准为护理札萨克印,在塔王在京期间主持全旗一切政务,长达 3年零 7个多月。直至塔王病逝,达理札雅承袭札萨克亲王, 1932年农历六月初四回旗接印亲政。广宗寺大活佛第六世达格布呼图克图那旺丹曾,在“戊辰事变 ”之后,也曾参与支持梅林章京黄图孟吉尔嘎拉(黄康禄)和毛巴特尔、范布尔格德等人发起的对札萨克印护理喇嘛坦桑吉甲木素(那旺丹曾的经师)、协理罗巴音都仁掌权派的夺权斗争。曾密谋采取强硬措施,强制喇嘛坦交印退位。几次发生武装冲突,夺权未遂,被喇嘛坦桑吉甲木素、协理罗巴音都仁掌权派镇压下去。黄、毛先后被枪杀,那旺丹曾被塔王下令免去了呼图克图活佛称号,收回袈裟,交南寺大吉萨服劳役,后逃亡到伊盟,流落在镶黄旗。“戊辰事变 ”后的这一场有广宗寺两位上层喇嘛参与的夺权与反夺权斗争,使阿拉善旗政局再次发生动乱。

喇嘛教问题,是阿拉善工作中不得不认真研究和正确处理的重大社会问题和重大政策问题。解放初期,旗工委在阿拉善旗认真贯彻了宗教信仰自由的政策,保护寺庙和喇嘛的正常宗教活动,保护寺庙和喇嘛个人的财产。上世纪 50年代初,喇嘛庙会很兴旺,如广宗寺,无日不闻钟鼓唪呗之声,一年 360天中,大小法会交插,有 163天的大法会,253天的小法会。后来在宣传中注意克服片面性,既宣传信仰宗教的自由,也宣传不信仰宗教的自由和改革宗教的自由,宣传牧民有当喇嘛的自由,也宣传喇嘛有还俗娶妻的自由。随着学校的兴办,人们接受新知识新思想能力的提高,渐渐地青年人当喇嘛的少了,上学念书学文化的多了,喇嘛还俗为民,参加生产劳动,过正常人的生活的也多了。1955年,在定远营及贺兰山沿边地区实行土地公有化的改革中,对寺庙的土地也未予变动,仍归寺庙所有;寺庙出租的土地,租额高的进行了减租,租额低的不准加租,寺庙还应向国家交纳农业税;寺庙的荒地,无力经营者,应交给国家;喇嘛私人所有土地应自动交给国家。1958年牧业合作化运动中,对寺庙和上层喇嘛所有的牲畜,采取赎买政策进行改造,即牲畜入合营牧场或牧业合作社的,按规定付给一定的定息。对生活有困难的喇嘛,也给予了适当的照顾。没有引起社会上大的震动。公社化中出现过对喇嘛和寺庙过 “左”的行为,后来也得到了纠正。

商业、手工业与祥泰隆的兴衰

00多年漫长的岁月,随着与内地物资交流的进一步加强,蒙汉人民之间友好关系的发展,定远营到解放时已形成有 7000人的草原小城镇,成为阿拉善商业和手工业中心。南门外从头道桥到三道桥一条主要街道为商业区,有大小不同的商号铺面三四十家,多为山西人经营。西关为手工业区,有铁匠、铜匠、银匠、地毯、制毡、织毛口袋、皮匠、木匠、泥瓦匠等各种工匠百十户,也多由各地来的汉族手工业者经营。商号以头道桥与二道之间南街东侧的祥泰隆最为有名,手工业以创建于光绪十六年(1890年)的“福泰云 ”地毯在宁夏也较有名。

拉善旗的商业最早是由少数旅蒙商开始的。清朝初年就有汉商来此,有的是坐商,有的是货郎背包行商,到清末商号逐渐增多了,并且集中在定远营。民国七八年间,定远营已有商号20余家,其中不少是北京、天津商号的分号。1930年以后,各种小商号更普遍地发展起来。这些商号中有的经营皮毛、百货,有的经营杂货、药材、酒类,有的开栈房,开当铺,还有一些流动性的季节行商,他们春来秋去。坐商多是山西人,也有甘肃、宁夏人,行商多是河南、山东人。到 1937年,阿拉善旗各类商号已达到230多户。商行中规模最大、影响最大的要数祥泰隆。解放时全旗商号只剩下百十户。

据有人调查,祥泰隆原是山西平遥人创办的。清朝初年他流落到阿拉善,以摆货摊为生,卖些杂货什物,以后在定远营西北几十里处的紫泥湖地方住帐篷售货,称为祥泰隆老号。当时阿拉善旗王府也驻在距紫泥湖不远的艾凯地方。雍正八年(1730年)定远营建城后,清廷将定远营城赐给阿拉善王,王爷和公主搬到定远营居住,祥泰隆也跟着来到定远营,故民间有“先有祥泰隆后有定远营 ”之说。

祥泰隆老号至咸丰元年(1851年)因欠下紫泥湖源泰当铺的债务无法偿还,被迫将商号资金人员一起折给了源泰当铺的董某,祥泰隆字号虽然未变,主人却成了董姓人家。董某也是山西平遥人,在平遥原有三个票行和一个棉花店,接受祥泰隆后就关闭了源泰当铺而专营祥泰隆。祥泰隆在董振镛、董翰昌主持下,又扩招了赵、王、冯几家外姓股东,于光绪五年(1879年)在宁夏银川设立了广福源分号(后改为广发隆),以开栈房代客购销货物为业。又于光绪十三年(1887年)在银川设立隆泰裕分号,经营绸缎布匹洋货百货,后来成为宁夏的八大商号之一。至民国初,由于宁夏的两个分号经营二毛皮、枸杞、苁蓉、发菜并兼销鸦片而发了财,资本雄厚了。由于分号的发展,老号也带动起来了。民国 19年、民国20年间(1930年~1931年)祥泰隆最盛时期,资本达到 120余万银元。

祥泰隆在阿拉善旗牧区收购牲畜、皮毛、苁蓉、锁阳、麝香等土特产品及药材,销售粮食、日用百货和生产资料;既零售,也兼营批发和运输。还发“银贴 ”,有 1两、2两、5两、10两 4种,总额达到数十万两白银,资金不足时代替现金流通使用。在北京、天津、南京、上海、西安、兰州、山西、包头都有代理店、代理人或分店,在北京买各种蒙古族用品和鞋帽之类,在上海买绸缎洋货,在天津买各种布匹。包头是集中装卸货物中转点,在阿拉善收购的皮毛、土特产先运到包头,再装火车运到天津;在京、津、上海、山西等地购买的货物,先运到包头,再用自己的骆驼队或雇船运回来。在阿拉善旗 15万平方公里的辽阔牧区设有 8个分号,收购皮毛、牲畜及土特产品,出售牧民所需要的生活必需品及生产用品,凡蒙古人日常所需都在它经营的范围之内,牧民从头到脚,从蒙古包里到包外,衣食住行所需无不依赖于它。抗日战争前垄断了阿拉善百分之七十的商业贸易,阿拉善的中小商号多从祥泰隆进货。民国 9年(1920年)阿拉善久旱无雨,牲畜大批死亡,在严重缺粮时,祥泰隆乘机运进了 5000石粮食,解决了牧民急需,也发了大财。砖茶是牧民的生活必需品,民国 7年(1918年)祥泰隆与当时的王爷共同投资 3万两白银开设了 “乾锡永鸿记茶庄 ”,垄断了阿拉善的茶叶生意。

祥泰隆在经营活动中非常注意搞好与王公上层、旗府官员的关系。与王爷合资开设茶庄,使王爷得到了实惠,也得到了王爷的支持。官员们借贷,既无利息,又无期限,随借随用,而且从不讨账,个别无力偿还者,也不强逼硬索。每逢过年过节,或遇王公官员们有婚丧嫁娶和生儿添女之事,祥泰隆均备厚礼送上。春节期间则大排酒宴,上至王爷,下至一般官员,分批呐款待,尽其欢乐,有时长达20天之久。对从牧区到定远营办事或买东西的牧民,尤其那些牧主富裕牧户,祥泰隆也极尽笼络,按当地民族习俗,热情接待。客到,首先请到客房奉茶,献上奶茶、奶油、奶品、炒米和油炸果食,午晚餐四菜一汤,还备有上好的白酒供客人享用。必要时,还摆上蒙古民族传统的“羊乌叉 ”,以示敬意。并且根据客人的爱好,招待看戏,打麻将牌。所有人吃马喂、食宿娱乐,一概免费招待。临走时需要什么东西,则打开仓库门,任其挑选,还不收现金,只记商品名称、数量,秋后结账。受祥泰隆优待的牧民,秋季丰收后,便选上好的牲畜、皮毛送给祥泰隆还账,其他商号望尘莫及。当然祥泰隆做生意,也有它的手段,春季给牧民赊销粮、布、油、茶、酒、烟、糖等生活用品和生产资料,只记货名、数量,不计价格,待到秋季牲畜、皮毛大量上市价格较低时,才和牧民结账,货是最高价,畜产品是最低价。关于商品和皮毛、牲畜的价格,也有商人和巴格达木勒商定后 “由巴格达木勒公布 ”的约定俗成的成规,但巴格达木勒有的事先吃过商人的宴请,或收过商人的礼物,有的商号还有官员们的股份,因而对商人们随意抬高物价,压低皮毛牲畜的行市,也就不加干涉了。为了赚钱,祥泰隆也使用大斗小秤、掺杂使假手法,欺骗牧民。牧民爱喝酒,在劳动之余,喜庆之日,大家围坐在蒙古包里,一边喝酒、一边唱歌,成为广大牧民群众平时的唯一娱乐。有的人家往往一次买一驮子(三百斤左右)白酒。祥泰隆在酒上掺杂使假盘剥牧民。传说一次一位牧民在祥泰隆买了许多瓶装白酒,骑马回家途中不慎将一瓶子打碎了,很是可惜,“酒”因为酒里掺水多,天结果一看, 还在呢。冷已经冻成了 “冰棒”“祥泰隆的酒就是好,。这位老实的牧民还说: 瓶子打碎了,‘酒’还在呢! ”

祥泰隆以雄厚的资本囤积居奇,每年从银川、中卫、甘肃景泰等地以低价购进 1000石以上的粮食, 5000公斤以上的胡油囤积起来,等到粮油缺乏时以高价售出。每年从阿拉善收购驼毛,低价收购高价卖出。民国20年(1931年)在天津囤积 7.5万公斤驼毛,进价每百公斤 160两白银,转手以240两白银卖出,一次获得 72000两白银。

据祥泰隆万金账记载,从光绪三十一年(1905年)到民国26年(1937年) 33年中,扣除两年的亏损外,年平均净利仍达到 1.85万两白银。日本帝国侵略中国以后,祥泰隆也逐渐走向下坡路。由于战争的影响,祥泰隆设在北京、天津等地的分庄不能进行正常的商业活动,交通阻塞,畜产品及土特产品运不出去,日用百货运不进来;宁夏军阀马鸿逵在定远营设立了他的官办企业 “宁夏富宁公司分号 ”,垄断了阿拉善粮食供应和畜产品的收购,卡断了祥泰隆的咽喉;马鸿逵以 “抗战 ”的幌子横征暴敛, 1937年仅祥泰隆一家摊派各种税款多达 40万银元。1939年以后,以马代丁、以驼代丁,先后 7次交出顶替摊派壮丁的好马 195匹,骆驼 330峰,折银元200800元。由于种种原因,祥泰隆每况愈下,逼死了经理阎清龙,不得不于 1943年改名为 “蔚生厚 ”,从事小规模经营。历时200多年的阿拉善著名旅蒙商至此衰亡。这也从一个侧面反映了阿拉善的经济情况。

定远营及牧区的汉人和回族人

阿拉善旗蒙族牧民,主要从事畜牧业,在与邻近的宁夏、甘肃、绥远的汉族、回族人民在物资交流和交往中,接触越来越多,关系越来越密切。先是商人、手工工匠、生活贫困的农民,陆续到牧区从事商业活动、手工业生产,开田种地和从事牧业劳动。清嘉庆、道光时期就有汉人流入居住,民国以来,特别是国民党统治时期,邻近地区的贫苦汉族农民,为了谋生或逃避抓兵,牧区由于缺乏劳动力,流入牧区的汉人就更多了。1949年解放时,全旗2.57万人中,其中蒙古族 1.24万人,汉族 1.09万人,而定远营及近郊区的 8853人中,多数是汉族人。

流入阿拉善旗的汉族商人、手工业工匠,对促进牧区的物资交流,供应和生产牧民生产和日常生活用品,发挥了积极作用。定远营及贺兰山沿边地区的农田,主要也是汉人开发出来的。最初在定远营利用泉水开发土地,是为了给王公贵族,清朝下嫁的公主供应蔬菜而开辟的园子地。后来土地越开越多,不但种蔬菜瓜果,也种植各类谷物粮食,并且出现了租佃关系。王公、贵族、衙门官吏和他们的亲信,看到出租土地有利可图,纷纷向王爷请求批地,招垦出租。到 1936年,定远营及贺兰山沿边地区开垦的土地已达 1.1万亩。种蔬菜瓜果的主要是山西人和山东人,种粮食作物的则是宁夏人和甘肃民勤人,到民国初年佃户已达 72户。1955年租种私人土地的 168户农民中,宁夏各县人 68户,甘肃民勤人 64户,山西人 13户,其他地区人 11户,本旗蒙古族满族自己种地的只有 12户。

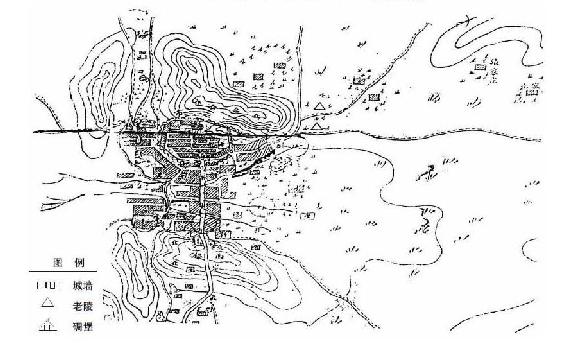

定远营形势要图(一九四九年)

流入牧区从事放牧、打井、砌圈、剪毛等牧业生产劳动和盖房、驮盐等副业生产劳动的,主要是受雇于牧主和牧民的汉族雇工。解放前一个时期,几乎 60%~70%的牧户雇工,而有些汉人后来入旗籍成了蒙古人。其中有的是汉族童工,当牧工或长短工多年,老实正派,同主人家关系好,被蒙古族牧民收养为子弟或招赘为婿,经申请札萨克批准入旗籍为苏木户口,成为札萨克的 “阿勒巴图 ”;有的投靠公、协理、台吉、寺庙的格根,成为 “哈里雅图 ”或“沙比那尔 ”;有的是蒙古族牧民以一定代价从汉族贫苦农民那里抱养的女儿,长大后招婿成为蒙古人的。应该说,经过长时期的交往,流入阿拉善旗的汉族人,无论从事商业、手工业、农业和牧业生产活动的,或者从事文化教育,医药卫生事业的,和蒙族人民友好相处,相互学习,也参与了阿拉善的开发。

1931年以后,陆续有 1000多回族人民从宁夏各地逃来定远营,不少人是为逃避马鸿逵抓兵派款或为生活所迫前来谋生的。他们多集中居住,从事商业、运输业和旅店餐饮业,并在定远营城外南梁建有清真寺。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。