英国作家曼德维尔(1670~1733)的讽喻诗《蜜蜂的寓言》中叙述了这样一个故事:在一个蜜蜂的社会里,最初蜜蜂们追求豪华奢侈的生活,大肆挥霍浪费,结果,社会兴旺繁荣,百业昌盛。后来,蜜蜂们改变了过去的奢侈生活习惯,开始节衣缩食,过着极其俭朴的生活,于是,百业凋敝,社会开始贫穷衰落。《蜜蜂的寓言》的副标题为“个人劣行即公共利益”。由故事梗概及其副标题可以看出,所谓“个人劣行”,就是个人追求奢华生活;所谓“公共利益”,就是社会繁荣。曼德维尔写道:“骄奢给上百万人提供了就业机会。嫉忌和虚荣激发起勤劳之风,而嫉忌与虚荣的产生,是因为衣、食、住的花样不断翻新,这一奇怪而可笑的恶习,竟成了推动商业的最重要的力量。”曼德维尔说,只是因为有钱人为了赶时髦,满足虚荣心,以及一些异想天开的念头,不惜花费大把钱财去购买商品和劳务,才使许多劳动者获得并维持着他们的工作。依此推论,挥霍奢侈在社会伦理道德上是劣行,但对社会繁荣却大有益处;而节约俭朴在社会伦理道德上属美德,但对社会繁荣却危害不小。曼德维尔还写到:“请把蜂窝同人世上发生的一切比一比:诚实扼杀了生意。骄奢消踪,淫逸敛迹,事情完全今不如昔。不单那挥金如土的阔佬不复存在,那些向他们出卖劳力的穷人如今又将何处去?现在到处异口同声:没有销路,没有工作……所有工程一下子全部停止,手工业者接不到订货。艺术家、木匠、石匠也都失业,也都无法活下去。”

也许是受了曼德维尔的启发,也许是基于对现实经济运行的实际观察与实证研究,在极力主张通过刺激消费、增加总需求来促使经济摆脱萧条困境的凯恩斯及其追随者的理论中,也出现了“节俭悖论”。所谓“节俭悖论”,按照加拿大经济学家里普赛的表述,就是“其它他条件不变,各支出单位越是节俭吝啬,则GDP与就业水平越低;反之,各支出单位越是挥霍浪费,则GDP与就业水平越高”。之所以将这样的结论称为悖论,是因为它将“节俭”视为“罪恶”,而将“奢侈”视为“美德”,这恰恰与人们所接受的关于节俭是美德以及奢侈是罪恶的价值标准相悖。

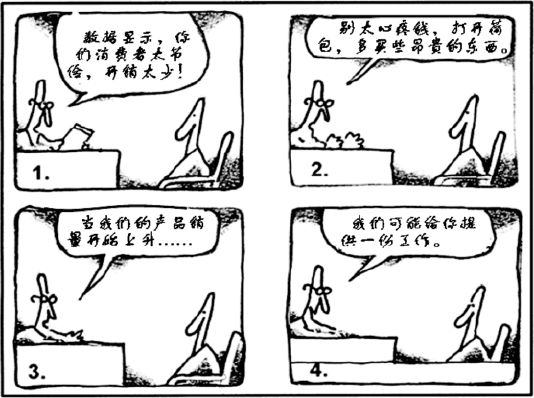

很多人对节俭悖论感到困惑,因为其生活经验表明,他们如果勤俭持家,那么自己的日子就会好过些,而挥霍浪费则终将使日子艰难。比如,出门可以打出租花费21元钱,也可以乘公交车花费1元钱,如果乘公交车则省下20元钱,这可以买不少油盐酱醋,这样一来,怎么能说“节俭”是“罪恶”而“奢侈”为“美德”呢?我国明朝的陆楫(1515~1552)有一段高论,不仅有节俭悖论的含义,而且还解了人们对节俭悖论的困惑。他指出:“自一人言之,一人俭,则一人或可免于贫。自一家言之,一家俭,则一家或可免于贫;至于统论天下之势,则不然。予每博观天下之势,大抵其地奢则其民必易为生,其地俭则其民必不易为生者也。”是的,个别人和个别家庭节俭,是可以过得好一些。再者,个别需求占总需求的比例很小,个别人和个别家庭的省吃俭用、厉行节俭,不至于影响总需求、GDP和就业。但是,如果全社会大家都节俭,那就要坏事儿了。一般说来,在经济处于非充分就业,即经济中存在大量闲置生产能力和包括劳动力在内的生产资源,而人们由节俭而增加的储蓄又不能全部被转化为投资的情况下,人们越是节俭,那么,社会总需求水平就会越低,企业的订单越少;企业根据市场需求或订单确定生产规模,于是,总需求水平的不断降低,使企业不得不压缩生产规模,减少生产要素的购买投入;最终,GDP水平下降,失业增加,更多的人陷于贫困,更多的人难于过上体面的生活;生活的艰辛,又迫使人们更加节俭,形成可怕的恶性循环。结果,“其地俭则其民必不易为生者也”。反之,在经济非充分就业的情形下,人们的近乎奢侈的高消费,会增加社会总需求,企业订单增加,扩大生产规模,增加生产要素的购买和投入,最终,GDP和就业增加。结果,“其地奢则其民必易为生”。我有时候半开玩笑半当真地说:“在奢华的现代大都市,信息充分,就业机会多,买卖商机多,人们的确好谋生!在这样的大城市你说你卖什么吧,你随便想,无论卖什么都有人买,而且都能卖上好价钱!”

在现实经济中,高消费与高收入相互支持,相互依存,在一定的经济环境中互为因果。在西方发达国家,人们高消费,是因为他们富有或高收入,而他们富有或高收入,是因为他们高消费。美国哈佛大学历史学家尼尔·弗格森认为,西方之所以战胜貌似强大的东方帝国,独领世界风骚500年,其中一个原因,就是西方的消费主义或者高消费。

现代经济中,各个行业、各个人群之间具有高度的经济依存性;一个人能吃饱而故意紧勒腰带,会使更多的人欲饱不能!请仔细琢磨西方一家餐馆老板挂在餐馆门前的这条广告:“亲爱的顾客们,请进来用餐吧!不然的话,你我都是要饿肚子的。”

“节俭悖论”的政策含义非常清晰:当一个国家的宏观经济处于萧条或通货紧缩状态时,尽管由于产品积压、失业增加、企业利润与个人收入减少,各个支出单位感到巨大经济压力,难以增加开销,但是,政府还是应该通过扩张性的财政政策和货币政策以及从舆论导向上,刺激和鼓励包括居民在内的各个支出单位尽可能减少储蓄、增加开销,以便通过增加总需求使GDP和就业增加,促使国民经济摆脱萧条。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。