康乾盛世是中国历史上耀眼的时代之一。18世纪后半叶,正当全国上下为百年辉煌成就自豪陶醉之时,一个遥远国度的一位从未到过东方的学者——亚当·斯密(1723~1790)却对中国进行了这样的评价:“中国一向是世界上最富的国家,就是说,土地最肥沃,耕作最精细,人民最多而且最勤勉的国家。近日旅行家关于中国耕作、勤劳及人口稠密状况的报告,与五百年前视察该国的马可·波罗的记述比较,几乎没有什么区别。也许在马可·波罗时代以前好久,中国的财富就已完全达到了该国法律制度所允许的发展程度……中国似乎长期处于停滞状态……但若易以其他法制(laws and institutions),那末该国土壤、气候和位置所许可的限度,可能比上述限度大得多。”该论述出自亚当·斯密1776年,也就是乾隆四十一年出版的《国富论》。这段话中至少有这么几点值得注意:第一,中国发展经济的自然禀赋条件很好;第二,中国已经处于停滞状态;第三,是中国的法律制度制约其经济发展和财富增加;第四,也是最为重要的一点,如果中国能够借鉴引入他国法律与制度,进行制度改革,那么,凭藉中国的自然禀赋条件,经济将会更快发展,会更加富强。当年,日本人及时“易以其它法制”,有了后来的强大。很遗憾,康乾盛世使人们近乎于志醉神迷,“易以其它法制”的努力屡遭顽固阻挠,终使大清国江河日下。

由李鸿章(1823~1901)推动的中国留美幼童计划,因大清保守势力的非议、阻挠以及驻美公使陈兰彬(1816~1895)上奏学生“西化”,再加上有些学生没有按政府期待进入军校等原因,提前五年终止。1881年6月8日,清政府下令留美幼童全部裁撤。同年7月23日,《纽约时报》就留美幼童计划被中断一事发表社论:“从我们的观点看,中国政府已经进行十年的该项教育计划是非常成功的。根据这一计划,约百名优选的中国青年现在正在中学或大学就读,其中大约一半已经修读大学课程……裁撤幼童教育计划,意味着这个帝国政府的政策没有任何变化。有人充满热情地宣称,中国已经踏上追赶他国的前进之路,不会倒退回头。这次裁撤行动是对这种看法的粗暴和断然的否定。中国若不一起输入政治自由的因素,就不能真正得到我们的知识、科学和关键工业资源形式,因此,她将一无所获。”社论认为,这种重视引进先进的科学技术,忽视甚至抵制催生这种科学技术并让其充分发挥作用的文化与制度安排,是不理性的,也是荒谬的。科学技术不是无源之水,不是无本之木,它需要相应的制度环境,比如,科技创新需要鼓励自由思想的文化氛围,需要人性的解放,需要遏制公权力对创新收益的任意攫取的民主政治等。

美国哈佛大学历史学家、畅销书作者尼尔·弗格森在2011年春出版了一本书,题为《西方与世界其它地方》。他指出,西方之所以战胜貌似强大的东方帝国,独领世界风骚500年,是因为西方独有六件杀手锏:竞争、科学、民主、现代药物、消费主义和工作道德规范。这六个要素是一个完整的系统,不可能像在饭店吃饭一样,仅仅选上自己喜欢的一两道菜,只复制或引入个别要素,长期而言是不可能成功的。

我们把日历翻到21世纪吧。马丁·沃尔夫,英国《金融时报》首席经济事务评论家,美国《外交政策》评选的2010年世界百大思想家中名列第37位。他在2006年9月19~20日英国《金融时报》中文网上发表文章,题目为“经济崛起与中国定位”。文章指出:“中国有三个经济层面的问题,一个政治层面的问题。这些弱点彼此关联。首先,中国非常依赖国外的专业技术知识、技能和应用能力,特别是中国出口的成功,它对国外专业知识的依赖程度很高。中国经济体系第二个大弱点,在于其对投资的极度依赖,不仅仅是高额的投资,而且是不断稳步递增的投资,但是其消费的增长却一直低于GDP增长速度,我不清楚这种情况将能持续多久。第三个弱点,是中国对于各类资源使用的高度密集,其程度令人难以置信。如果某类资源的价格变得非常昂贵,那么,其利润就会受到挤压。一个相关的问题,涉及政治层面。我认为也是最大的一个问题,在于其……制度……腐败现象的确普遍存在,或许还会愈演愈烈,这会导致大量的资源浪费与社会动荡,以及老百姓的不悦与苦恼,从长远看,这种情形不得不改变……不管怎样,只是个猜测:中国经济还有10年到20年的快速增长期。我很难想象,如果不展开深层次的改革,中国能否在20年之后继续保持高速增长。在那个分界线来临前,很多问题可能变得更严重。”

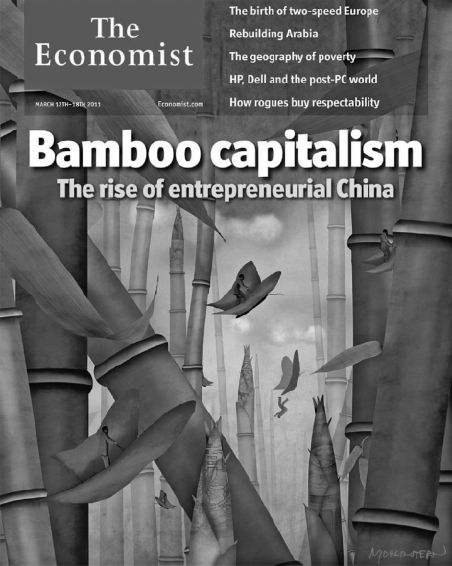

2011年3月12日的英国《经济学人》杂志的封面,是关于中国经济的。一片生机盎然的竹林,竹笋破土而出,竹子茁壮成长,节节拔高,商人乘着红色的蝴蝶在竹林中翱翔,封面副题为“企业家中国的崛起”。本期杂志相关文章指出,中国近年来经济奇迹的真正秘诀不在于其发展模式的特色,而在于其与世界求同,推进经济市场化。中国强大的民营经济在艰难的发展环境中顽强发展,同时又以违法经营的方式使发展环境艰难,为保守势力遏制私营经济发展提供口实。靠投机取巧和违法乱纪牟利,靠政府对违规违法商业行为的“睁一只眼闭一只眼”的宽容,靠盘剥工人,由此带来的经济繁荣和活力是不可持续的。作者还说,中国的法治水平必须提高,企业发展的现状必须改变!我本人对《经济学人》杂志封面的理解是这样的:竹子的特点之一就是其极强的向上蹿升和横向蔓延力,大小竹笋到处乱扎,高矮竹子随处疯长。这张封面表明,中国经济充满活力与混乱,而且两者互为强化;在短期内,其活力加剧混乱,其混乱增强活力,彼此互动增大经济风险。此外,商人乘着红色的蝴蝶在竹林里翱翔,意味着严重的官商勾结。当然,对封面的内涵可以仁者见仁智者见智,但是,封面和相关文章对我国经济发展的理论见解和政策建议,值得我们冷静深思。

美国斯坦福大学民主、发展与法治研究中心高级研究员弗朗西斯·福山在美国《外交》双月刊2012年1~2月号上发表文章,题为《历史的未来》,文章写到:“(中国)模式是否持久也是一个问题。依赖出口的经济增长或自上而下的决策方式都不会永远源源不断地产生好的结果,中国政府的高效决策背后埋藏着定时炸弹。最后,中国未来将面临严重的道德弱点。”

回顾历史,放眼世界,品味旁观者的逆耳之言或诚恳建议,我们至少可以总结这么两条:第一,学习先进科学技术是必要的,但仅此是不够的。在对外开放及向他国学习借鉴方面,不师夷之长技是不行的,但仅师夷之长技是不够的;还要师夷之滋养长技并使之充分发挥作用的制度与文化之长,使自己的制度现代化。要与时俱进,变法图强。第二,可持续发展是需要制度保障的。康乾盛世可谓辉煌且持续百年有余,但缺乏及时地变法和应有的制度保障,最终,大清朝也是灰飞烟灭。从历史的角度看,也只能是昙花一现。我的一位复旦校友说,不管个人对正统体制的感情如何,作为受过良好教育的人,对社会变迁的大势和结果要有冷静清醒的判断。其实,看待体制之事,需要长远的历史眼光,需要综合标准,决不能以短期经济成败断言制度优劣成败。“过去的历史似乎告诉我们:寸步不让的保守主义是不能实现的。没有弹性的铁会突然断裂,有伸缩性的钢却可以弯曲。脆而没有伸缩性的经济制度不能逐渐演变来使自己适应与日俱增的紧张状态和社会变动。这种制度——不管它在短期中看来是如何强大——具有最大的被消灭的可能,因为,科学与技术经常改变经济生活的自然发展途径。如果一个制度要继续存在,它的社会体制和思想体系必须根据这种改变而加以调整。如果没有历史的眼光,激进派、保守派以及中间派都不能有效地推进他们的长远利益。”(萨缪尔森,1976)

要对未来充满信心,因为历史学家黄仁宇(1918~2000)先生说,“走兽不能即刻变为飞禽”,但从进化论来看,只要时间足够的长并具备相应的内外部条件,“走兽一定能够变成飞禽”!

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。