第二部分 优秀论文

龚静 尹忠明

(西南财经大学国际商学院 成都 611130)

(北方民族大学经济学院 银川 750021)

【内容摘要】 结合空间统计学的方法,本文对中国1996—2012年31个省市服务业集聚的空间效应进行了客观描述。研究表明:全局Moran’s I指数显著为正,表明中国的省际服务业发展存在显著的空间集聚现象,且该正向空间自相关趋势呈螺旋式上升的发展态势。局部Moran’s I指数散点图表明,有超过60%的省(区、市)集聚类型具有“高—高”集聚型和“低—低”集聚型的“马太效应”特征,有超过90%的省(区、市)集聚类型存在“路径依赖”特征。最后,本文基于分析结果,提出了相应的政策建议。

【关键词】 服务业发展 空间集聚 Moran’s I指数

根据中经网统计数据库,中国服务业增加值(现价)由1990年的5888.42亿元[2]增加到2013年的262203.79亿元,23年间增长了近44倍,年均增长率为17.95%;服务增加值占国内生产总值的比重(现价)相应地由1990年的31.54%增加到2013年的46.09%;服务从业人员比重由1990年的18.5%增加到2013年的38.5%。由此可见,中国整体服务业的发展不仅已成为中国经济增长的新引擎,还成为提升中国产业整体竞争力的载体,同时也是政府扩大就业的蓄水池。然而,在数字背后,却长期存在着中国各地区服务业发展水平不平衡的问题,东、中、西部地区及沿海内陆地区服务业发展水平的差距也日益明显。针对这样的现状,现有文献已开始关注中国各地区服务业发展水平的差距以及集聚情况,但大都采用区域分布基尼系数、产业地理集中度指标、区位熵指数以及赫芬达尔指数等较为传统的统计方法进行研究(杨勇,2008;陈立泰、张祖妞,2010;龚晨、吴传清,2014)。

随着Krugman“新地理经济学”理论的逐渐完善以及空间经济学的不断发展,越来越多的研究开始将地理、区位等因素纳入一国经济的分析中,对不同地理位置上地区间的经济相关性以及地理分布情况进行统计分析。当前,空间经济学分析方法已被各研究领域广泛应用,然而,国内使用空间统计分析来研究中国省际服务业发展水平差距及影响因素的文献较少。学者陈建军等(2009)以及盛龙、陆根尧(2013)均仅采用广义最小二乘回归方法,分析了影响生产性服务集聚的因素;王晶晶等(2014)采用两步系统GMM方法回归分析了服务劳动生产率的影响因素,但他们均没有考虑到空间上的相应影响。另外,除单独研究服务业集聚自身问题外,也不乏对于服务集聚与城市经济发展关系的研究(侯淑霞、王雪瑞,2014),以及对于服务集聚与劳动力关系的研究(童馨乐等,2009)。

与以上研究不同,首先,本文的研究对象主要为中国各个省(区、市)的服务业发展水平,鉴于中央提出了大力发展服务业的口号以及中国特有的“各地诸侯”本着升迁激励的“晋升竞标赛”的存在,各地均争先发展服务业;然而,出于自身基础及地理位置的限制,大肆发展服务业可能会造成一些地区陷入“产业空心化”的困境,使得盲目跟风发展对产业结构造成不必要的扭曲。其次,本文将利用空间统计分析方法,使用全局Moran’s I指数及局部Moran’s I指数来全面分析中国省际服务业整体的集聚程度,以及具体的各个省(区、市)服务业属于哪种类型的集聚类别,“前事不忘,后事之师”,这些阶段性的现状总结将有利于各省市看清楚其当前服务业发展的现状,从而更合理地规划今后服务业的发展。

考察数据之间是否存在空间依赖性以及集聚现象,是否具有空间自相关性等,可以使用统计学上的空间自相关指数进行判断。文献中提出了一系列衡量空间自相关的方法,主要有“莫兰指数I(Moran’s I)”、“吉尔里指数C(Geary’s C)”以及“Getis-Ord指数G”三类指标,其中最为流行的当属Moran’s I指数(Moran,1950)。

在统计学意义上,Moran’s I指数反映了相邻空间单元属性值的相关程度,具体到空间相关性指标上,有全局Moran’s I指数和局部Moran’s I指数。其中,全局Moran’s I指数可用于探测整个研究区域的空间模式,使用单一的统计值来反映该区域的自相关程度,但有时也可能掩盖局部状态的不稳定性,因而大多数研究会在全局Moran’s I指数的基础上,再测量局部Moran’s I指数,用于计算每一个空间单元与邻近单元就某一属性的相关程度。

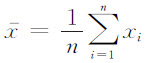

全局Moran’s I指数是用来度量空间自相关的全局指标,反映的是空间邻接或空间邻近的区域单元属性值的相似程度,即测量区域单元的集聚效应,其测算公式如下:

其中,Global Moran’sI为整个地区的全局自相关系数;n为空间地区数;xi为地区i的考察变量观测值, 为该变量的均值,

为该变量的均值, ;S为地区观测值的标准差,

;S为地区观测值的标准差, ;一般用一个对称矩阵W来表示n个地区的空间区域相邻关系,其形式如下:

;一般用一个对称矩阵W来表示n个地区的空间区域相邻关系,其形式如下:

其中,wij为地区i与地区j的空间距离,它可以根据不同的相邻标准进行衡量,如采用0-1接壤相邻、地理距离或者经济距离等。为简单起见,这里仅采用最为常用的0-1接壤相邻法来衡量空间权重矩阵,即根据两个地区是否相邻来设定距离。若两个地区地理接壤,则空间距离设为1,否则设为0,即相应矩阵中的数值定义如下:

全局Moran’sI指数的取值范围在[-1,1]之间,其值大于0表示所考察的变量存在空间正自相关性,且指数值越大表示空间集聚性越强;其值小于0表示所考察的变量存在空间负自相关性;其值等于0表示所考察的变量不存在空间自相关性。

当需要进一步考虑是否存在观测值的高值或低值的空间集聚,在多大程度上空间自相关的全域评估掩盖了反常的局部状况或小范围的局部不稳定时,就应该进行局部空间自相关分析(魏浩、王宸,2011)。局部Moran’sI指数可以描述局域的空间自相关特征,其测算公式如下:

若局部Moran’s I指数大于0,则表示该地区与邻近地区的考察变量属性值相似,表现出“高—高”或者“低—低”的集聚特征;若局部Moran’s I指数小于0,则表示该地区与邻近地区的考察变量属性值不相似,表现出“低—高”或者“高—低”的集聚特征。结合局部Moran’s I指数的计算,可以进一步得到相应的局部Moran’s I指数散点图,并且散点图能更直观地显示出各地区所属的集聚类型。其中,四个象限分别表示四种类型的局域空间联系:第一象限表示高考察变量值的地区被同是高考察变量值的地区所包围的空间联系形式;第二象限表示低考察变量值的地区被高考察变量值的地区所包围的空间联系形式;第三象限表示低考察变量值的地区被同是低考察变量值的地区所包围的空间联系形式;第四象限表示高考察变量值的地区被低考察变量值的地区所包围的空间联系形式。

综上,本文将采用1996—2012年中国31个省(区、市)的服务业增加值(现值)统计数据进行统计指标测算,数据来自历年《中国统计年鉴》。首先采用对数(ln)变换对原始数据进行相应处理以减小数值波动幅度,然后采用Stata 12.0软件进行全局Moran’s I指数和局部Moran’s I指数的计算。在空间权重矩阵的距离衡量中,省(区、市)是否接壤相邻的地理信息则参见《中华人民共和国地图》。另外,鉴于海南的特殊地理位置,本文在相邻处理时,假设海南与广东、广西接壤相邻。

据式(1)测算的全局Moran’s I指数值详见表1。由表1可知,根据是否相邻而得出的空间权重矩阵计算出了中国省际1996—2012年的全局Moran’s I指数,其值大约为0.271~0.333,标准化检验值Z值均大于1.96,相应的P值也均小于0.05,说明该值通过了5%的显著性水平。根据上述数据,应接受备择假设,表明中国省际服务业发展在空间分布上具有显著的正向空间自相关性,存在明显的空间集聚现象。由此可知,中国各个地区之间的服务业发展水平并不是随机的,而是服务业发展水平相似的省份趋于空间上的集聚。服务业发展良好的省份趋于集聚,也就是说服务业发展程度较高的省份在地理上相互邻近;同样地,服务业发展落后的省份也趋于集聚。

表1 1996—2012年中国服务业集聚的全局Moran’s I指数值及显著性指标

续表

从服务业集聚的发展阶段出发,1996—2012年间其空间自相关趋势经历了“先升→后降→再升→再降”的发展过程(见图1)。具体而言,根据全局Moran’s I指数的波动情况可将研究期间划分为四个阶段:第一阶段为1996—1998年,全局Moran’s I指数表现为平稳的增加态势,从0.283增加到0.286,反映该阶段中国服务业存在空间集聚加强趋势;第二阶段为1998—2002年,全局Moran’s I指数呈现出整体下滑的趋势,指数值从0.286下降到0.271,显示其空间集聚性逐渐减弱;第三阶段为2002—2010年,全局Moran’s I指数一路上升,从0.271上升到0.333,尤其是全球金融危机后,虽然我国出口贸易因外需不足而受到负面影响,但是内需的增加以及“四万亿经济刺激计划”等因素却使得国内各地区的服务业发展迅速,从而造成了这一阶段后期省际服务业发展的快速集聚;第四阶段为2010—2012年,全局Moran’s I指数开始了新一轮的下降态势,从0.333下降到0.322。

图1 1996—2012年中国服务业集聚的全局Moran’s I指数

全局Moran’s I指数表明了中国省际服务业发展水平确实存在非随机的空间相关性,但无法分析出各省份的空间集聚特征。为此,就需要结合局部Moran’s I指数来测算各省份的空间属性及某个省份与周边省份的空间关联程度。本文的研究期间横跨了1996—2012年共17年,根据均衡原则,这里选择1996年、2001年、2007年和2012年的截面数据进行局部Moran’s I指数的分析。

图2分别显示了1996年、2001年、2007年和2012年的服务业集聚的局部Moran’s I指数散点图,它能够更为直观地显示出各省份与邻近省份服务业之间的关系,从而揭示中国省际服务业集聚的局部相关性。散点图的横坐标表示服务业发展水平的标准正态值,纵坐标表示该变量邻近值的加权平均值。从图2可知,大部分省份落在了第一象限和第三象限,具体来说:1996年共有12个省份落在第一象限,8个省份落在第三象限,两者合计占所有省份的64.5%;2001年和2007年均共有12个省份落在第一象限,9个省份落在第三象限,两者合计占所有省份的67.7%;2012年共有13个省份落在第一象限,8个省份落在第三象限,同样地,两者合计也占所有省份的67.7%。这些数据与全局Moran’s I指数分析所得到的结论是一致的,再次证明了中国省际服务业集聚存在正向空间自相关性。纵观这四个时点的象限,明显体现了中国省际服务业的非均衡发展格局,表现为正向空间自相关性的省份主要是东部沿海省份和西部省份。

根据局部Moran’s I指数的定义,若局部Moran’s I指数值大于0,表示被研究地区与其周边地区的考察变量情况相似;若局部Moran’s I指数值小于0,表示被研究地区与其周边地区的考察变量情况相异,属于“非典型区域”,因其偏离了全域正向空间自相关的模式。具体来说,以2012年的局部Moran’s I指数散点图为例,地区落于第一象限代表“高—高”集聚型,表明该地区的服务业发展良好,与其相邻的地区服务业发展也较好,表示服务业发展水平较高的地区与同为较高发展水平地区相邻的正向空间自相关集群,即一个地区的服务业发展对周边地区具有正向带动作用,辐射(极化)效应较强,如北京、天津、河北、辽宁、上海、江苏、浙江等13个省市;散点图落于第三象限代表“低—低”集聚型,表示服务业发展水平较低的地区与同为发展水平较低地区相邻的正向空间自相关集群,即一个地区及其周边地区的服务业发展水平均较低,如广西、云南、西藏、陕西、甘肃、青海等8个省(区、市);散点图落于第二象限代表“低—高”集聚型,表示一个服务业发展水平较低的地区被较高地区包围的负向空间自相关集群,如山西、吉林、江西、重庆等6个省(区、市);散点图落于第四象限表示“高—低”集聚型,表示一个服务业发展水平较高的地区被较低地区包围的负向空间自相关集群,如内蒙古、黑龙江、广东、四川这4个省(区)。

图2 1996年(a)、2001年(b)、2007年(c)和2012年(d)服务业集聚的局部Moran’s I散点图

通过对比不同年份局部Moran’s I指数散点图的变化,不仅可以深入分析各个省市的空间动态变化特征,还可以总结出不同集聚类型省市的空间集聚结构特征。因此,接下来本文对这4个时点的散点图进行对比研究,为便于分析,这里将各个象限不同集聚特征的具体省市名称列出(见表2),以考察不同地区在近年来的时空变迁路径。

在这4个时点上,31个省(区、市)中共有28个省(区、市)所属象限一直未发生变化,占所有省份的90.3%,说明这些省份的服务业发展水平在不同时期中的稳定性较强,表现出了较为明显的服务业发展“路径依赖”特征,具有高度的凝固性和较低的流动性(徐建军和汪浩瀚,2013)。具体来说,“高—高”集聚型有北京、河北、辽宁、上海、江苏、浙江、安徽、福建、山东、河南、湖北、湖南共12个省市,表明中国东部沿海省份在服务业发展上遥遥领先,辐射效用较强;“低—高”集聚型有山西、吉林、江西、海南、重庆、贵州共6个省市,表示这些服务业发展暂时落后的地区与服务业发达的地区相邻,具有良好的承接产业转移的空间地理优势;“低—低”集聚型有云南、西藏、陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆共7个省(区),反映出中国西部地区尤其是边疆地区的服务业发展还比较落后,但发展潜力巨大;“高—低”集聚型有黑龙江、广东、四川共3个地区,说明这些服务业较为发达的地区与服务业欠发达的地区相邻,可以通过“外溢效用”来激励其他地区服务业的发展,对于地区间的均衡发展具有至关重要的作用。

对于3个所属象限有所变化的省份来说,天津从第二象限转移到第一象限中,表明通过承接相邻省份的产业转移及人员流动等方式,其服务业发展水平得到了较大幅度的提升,且与周边省份的服务业正向集聚效应更为显著。内蒙古从第三象限转移到第四象限,表明在研究期间该地区从服务业发展落后地区间的正向空间自相关集群变为了被较低地区包围的负向空间自相关集群,其自身的服务业发展水平其实是有提高的,并脱离了“抱团式落后”的队伍。而广西与内蒙古的变化情况正好相反,说明近年来广西的服务业发展水平呈现出下滑的趋势,进入了落后集群。

表2 局部Moran’s I散点图中各个省份所在的象限

本文从近年来热议的服务业集聚体话题出发,结合空间统计学的方法,对中国31个省(区、市)1996—2012年的服务业发展水平进行了现状描述,试图在空间地理范畴上探讨这些地区服务业之间的相互关系。从空间统计分析结果可以得出以下结论:

第一,从全局来看,全局Moran’s I指数为0.271~0.333,且通过了5%的显著性水平,表明中国省际服务业发展存在显著的空间集聚现象,即服务业发展良好的地区在地理上相互邻近,而服务业发展落后的地区也趋于集聚。由中国省际服务业集聚的发展历程可知,在1996—2012年研究期间,服务业空间自相关趋势经历了螺旋式上升的发展态势,全局Moran’s I指数在2002年下降到最低点,降至0.271;在2008年上升到最高点,升至0.333。

第二,从局部来看,在所研究的截面数据中,均有超过60%的省份落在了局部Moran’s I指数散点图的第一象限和第三现象,说明了中国省际服务业集聚存在正向空间自相关性的非均衡发展格局,且呈现正向空间自相关性的省份主要集中在东部沿海和西部。在这31个省(区、市)的4个不同时点上,共有28个省(区、市)所属象限从未发生过变化,表明这些地区的服务业发展具有明显的“路径依赖”特征。具体到各个省(区、市)的集聚类型来说,北京等12个地区属于“高—高”集聚型,即一个地区的服务业发展对周边地区具有正向带动作用,辐射效应较强;云南等7个地区属于“低—低”集聚型,即服务业发展水平较低的地区与同为水平较低地区相邻的正向空间自相关集群;山西等6个地区属于“低—高”集聚型,即一个服务业发展水平较低的地区被较高地区包围的负向空间自相关集群;黑龙江、广东、四川这3个地区属于“高—低”集聚型,即一个服务业发展水平较高的地区被较低地区包围的负向空间自相关集群。在另外3个具有类型变动的省(区、市)中,天津从“低—高”集聚型转变为“高—高”集聚型,内蒙古从“低—低”集聚型进入到“高—低”集聚型,而广西则与内蒙古相反。

本文的研究结论对于各省份服务业发展的政策制定者有以下启示:由于中国省际服务业发展存在显著的正向空间集聚现象以及明显的“马太效应”特征,各地区应该充分重视这种省际服务业的空间关联,突破地区行政区划的固有制度约束,走出国内市场严重分割的困境,打破地区“晋升竞标赛”的观念,通过加强地区间的经济联系,加大省际的合作交流力度,加快区域间的人员流动,逐渐实现中国国内服务业集聚的利益共享、共同进步、全面发展的目标。另外,各个省份的服务业发展存在个体上的特殊性、地理上的固定性、空间上的异质性,每个地区的服务业集聚有其相应的集聚类型,因此,在各个省份的服务业发展规划上,需要根据各自的集聚类型特征,结合资源禀赋、产业结构、科学技术、人员配置等要素,采取“私人定制”化的差别性战略。例如,“高—高”集聚型省份可充分发挥辐射效应,带动周边地区的服务业发展;“低—高”集聚型省份可通过承接周边地区的产业转移,通过技术外溢及干中学效应来促进本地的服务业发展;“高—低”集聚型省份可通过“外溢效用”来激励周边地区服务业的发展,从而形成地区间服务业的均衡式发展模式,争取集体进入到“高—高”集聚类型;“低—低”集聚型省份则需要付出更大的努力,通过提高自身的服务质量与效率,争取摆脱“低—低”非良性循环的集聚类型。

总之,想要通过地区服务业集聚来带动整体经济的发展,就需要根据地区的实际情况,制定相应的政策措施,发挥各个集聚类型中心增长极的辐射作用,根据地区间的空间关联性,带动周边地区的发展,充分发挥集聚效应,从而形成服务业地区发展的联动局势,最终促进整体经济的协调发展。

参考文献

[1]杨勇.中国服务业集聚实证分析.山西财经大学学报,2008(10):64—68.

[2]陈立泰,张祖妞.服务业集聚与区域经济增长的实证研究.山西财经大学学报,2010(10):65—71.

[3]龚晨,吴传清.服务业集聚测度方法述评与展望.统计与决策,2014(7):30—33.

[4]陈建军,陈国亮,黄洁.新经济地理学视角下的生产性服务业集聚及其影响因素研究——来自中国222个城市的经验证据.管理世界,2009(4):83—95.

[5]盛龙,陆根尧.中国生产性服务业集聚及其影响因素研究——基于行业和地区层面的分析.南开经济研究,2013(5):115—129.

[6]王晶晶,黄繁华,于诚.服务业集聚的动态溢出效应研究——来自中国261个地级及以上城市的经验证据.经济理论与经济管理,2014(3):48—58.

[7]侯淑霞,王雪瑞.生产性服务业集聚与内生经济增长——基于空间联立模型的经验研究.财经论丛,2014(5):3—8.

[8]童馨乐,杨向阳,陈媛.中国服务业集聚的经济效应分析:基于劳动生产率视角.产业经济研究,2009(6):30—37.

[9]魏浩,王宸.中国对外贸易空间集聚效应及其影响因素分析.数量经济技术经济研究,2011(11):66—82.

[10]徐建军,汪浩瀚.我国省域贸易开放的空间相关性及其驱动因素的实证分析.国际贸易问题,2013(8):107—118.

[11]Moran P,Venue. A test for the serial independence of residuals. Biometrika,1950,37(6):178-181.

注释

[1]【基金项目】西南财经大学“中央高校基本科研业务费”(批准号:JBK120403);西南财经大学2014年度中央高校基本科研业务费博士生课题项目“运输时间对我国省际对外贸易发展的影响研究”(批准号:JBK1407166)。

本文已发表在《国际贸易问题》2015年第7期。

[2]本书中无特别说明,则“元”均指人民币。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。