传统经济体制运行的结果,除了产生3.2节描述的畸形的产业结构之外,还因资源配置效率低、缺乏竞争和劳动激励不足,造成资源利用效率低下。首先是计划配置所造成的资源配置效率低下。为了按计划配置稀缺资源和监督计划的执行,产生了纵向的部门管理系统和横向的地方行政管理体系的交叉,各部门和各地区之间的投入产出联系便为争投资、争物资的关系所替代。由于计划制定者事实上很难获得决策所需的信息,因而计划往往只能是一种事后的调整。同时,这种计划调节不是用价格机制来矫正经济结构对政策目标的偏离, 而是用扭曲的价格,以及各种直接、间接补贴(预算软约束)和数量调节手段来安排和调整国民经济比例,因而事实上所有部门都分别在两种状态下进行生产。

而是用扭曲的价格,以及各种直接、间接补贴(预算软约束)和数量调节手段来安排和调整国民经济比例,因而事实上所有部门都分别在两种状态下进行生产。

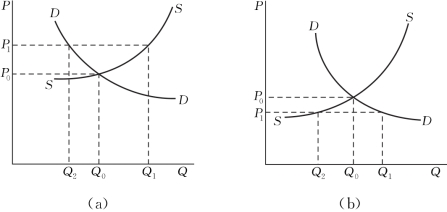

如图3.3所示,一类部门是在高于均衡价格的计算价格(或会计价格) 下生产(如图3.3(a)所示),另一类部门是在低于均衡水平的计算价格下进行生产(如图3.3(b)所示)。在前一种情形下,由于生产部门获得较高的计算价格,提供大于均衡水平的产品,剩余量为Q0Q1。

下生产(如图3.3(a)所示),另一类部门是在低于均衡水平的计算价格下进行生产(如图3.3(b)所示)。在前一种情形下,由于生产部门获得较高的计算价格,提供大于均衡水平的产品,剩余量为Q0Q1。 注意到该部门的供给曲线SS实际上是其边际成本线,所以较高的计算价格实际上是引导该部门在较高的边际成本状态下生产过剩产品。在后一种情形下,部门得到的计算价格低于计划的均衡水平,其产品产生Q0Q2的短缺。

注意到该部门的供给曲线SS实际上是其边际成本线,所以较高的计算价格实际上是引导该部门在较高的边际成本状态下生产过剩产品。在后一种情形下,部门得到的计算价格低于计划的均衡水平,其产品产生Q0Q2的短缺。

图3.3 两种计算价格下的生产

究竟各个部门是怎样被纳入到有利或不利的计算价格水平下进行生产的呢?有两种情况。一种是取决于部门的讨价还价地位,即它在计划盘子里的相对重要性,造成有些部门具有较高的处于有利的计算价格待遇下的频率。有些则相反,如农业、能源、交通等基础部门具有作为重工业投入品的地位和价格波及效应强的特征,往往处在不利的计算价格下,因而长期不能摆脱其成为国民经济瓶颈的地位。另一种情况是,对于产业特征比较接近的部门,有着大致相同的处于较有利或不利的计算价格条件的频率,它们在何种状态下进行生产,则取决于计划者对前期结构状况的判断。这类部门的生产能力是根据计划要求(或假设为长期供求均衡状况)形成的。当计划价格有利时,便在较高的边际成本水平上生产,当计算价格不利时,便出现开工不足。两种情况都造成效率的损失。

其次是缺乏竞争,生产效率低下。优先发展重工业就意味着同时实行初级(生活用品)进口替代和次级(机器、设备等)进口替代。当时中国的技术水平尚处于低级阶段,又没有利用自己的资源比较优势,因而国内产品的成本必然很高,缺乏竞争力。为了独立自主地发展工业体系,就要对国内工业实行保护,为此又要付出效率上的代价。一方面许多产品在国内生产所耗费的资源成本,高于这种生产所节省或换取的外汇价值。另一方面,持续的保护使工业部门失去了改进生产力的机会并增大了国民经济的动态成本。其一是国内市场的有限性限制了某些产业利用规模经济;其二是因缺少外部竞争,以及因进入障碍消除了国内竞争,使这些受到保护的部门和企业缺乏创新动力。特别是,当企业和部门的资源完全由计划配置,产品统购包销,生产按指令进行时,它们就不再具有改进效率、提高产品质量的激励。

第三是劳动激励不足。在价格扭曲和缺乏竞争的条件下,企业盈亏不取决于经营好坏。如果给企业自主权,必然会出现企业经理人员和工人侵蚀利润和资产的情况。为了防止侵蚀利润和国有资产,就必须剥夺企业自主权;而取消了自主权,就不能根据工人的努力程度决定工资标准,就必然造成劳动激励不足。劳动激励与劳动奖惩具有正相关的关系。要提高劳动激励,必须实行多劳多得的分配制度。问题是在传统经济体制下,企业没有自主权,无权选择雇用对象,也无权解雇工人,更为棘手的是,在这种体制下,城市职工的报酬是固定的,与个人劳动努力及企业绩效都没有联系,即无论职工个人干多干少还是职工群体干多干少,都不会影响职工个人收入。由于职工个人多劳不能多得,劳动激励必然不足。

农业的情形有所不同,虽然生产队有权支配其剩余的一部分,但农业所具有的生产空间分散性高和生产周期长的特点,使它的劳动监督极为困难。农业的这一特征迫使人民公社体系中的管理者选择较低程度的监督;而没有严格的劳动监督,就不能对劳动者的努力作出准确的度量,劳动者也就得不到与其付出的劳动相对应的报酬。事实上,生产队为每一个年龄相仿、性别相同的劳动者制定了相同的工分标准(工资率),因而劳动报酬与劳动者的实际工作态度和效果完全脱节。在“出工一窝蜂,干活大呼隆”的生产队集体劳动中,一个人如果工作更努力,为集体多创造的产品中他本人得到的份额与那些努力程度不如他的人是一样的。那些不努力劳动甚至偷懒的人,为集体带来的产品损失也是在全体劳动者之间平均分摊。这就造成集体农业生产中劳动激励不足,搭便车成为十分普遍的现象。 在讨论传统经济体制所造成的产业结构倾斜时,我们曾假设不存在效率的损失,社会生产仍然是在生产可能性边界上的某一点(如图3.2中的A点)上进行。而事实上因缺乏激励机制所造成的效率损失是非常严重的。下面利用资源利用效率的国际比较来说明这一问题。

在讨论传统经济体制所造成的产业结构倾斜时,我们曾假设不存在效率的损失,社会生产仍然是在生产可能性边界上的某一点(如图3.2中的A点)上进行。而事实上因缺乏激励机制所造成的效率损失是非常严重的。下面利用资源利用效率的国际比较来说明这一问题。

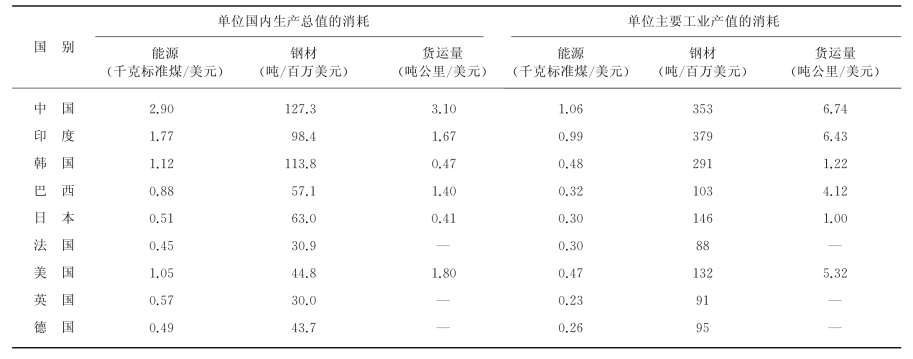

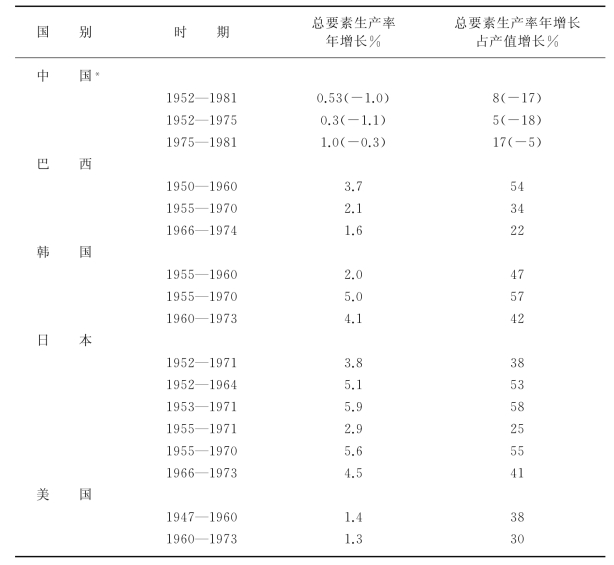

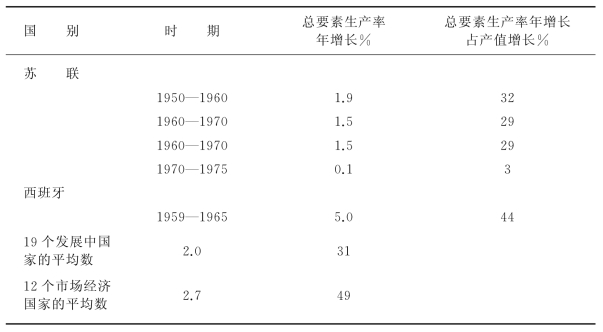

通过材料使用和总要素生产率的国际比较可以看出,中国为经济增长所付出的代价是非常高昂的。表3.8、表3.9和表3.10中的数据表明,中国经济增长的效率很低。其中,按单位国内生产总值计算的能源、钢材消耗和所需运输量,分别超过其他发展中国家的63.8%—229.5%、11.9%—122.9%和85.6%—559.6%;按主要产品的单位工业产值计算,除印度的钢材消耗量略高于中国外,其他情形大致相同;同发达国家比,差距就更大了。在资产总量构成中,中国流动资金占全部资产总量的份额最大,高出其他国家4.8—25.7个百分点,这意味着中国投入品与产出品的库存量比其他国家多,库存时间比其他国家长。反映经济增长代价高昂最重要的指标是总要素生产率增长太慢。在1952—1981年间,即便采取最有利的假设,中国的总要素生产率年均增长也仅为0.53%,是表中所列各国中增长最慢的国家。据世界银行的估计,在1957—1982年间,中国国有企业的总要素生产率处于停滞或负增长状态。

在讨论了传统经济体制所造成的一系列效率损失之后,我们可以看到,事实上社会生产是在生产可能性边界之内(例如图3.2中的B点)进行的,社会资源遭受到浪费。将这一结论考虑进去,传统体制下的经济增长所受到的抑制就更大了。

表3.8 单位国内生产总值、主要工业产值材料消耗率的国际比较(1980年美元)

资料来源:世界银行1984年经济考察团:《中国:长期发展的问题和方案》,附件5:“从国际角度来看中国的经济体制”,北京:中国财政经济出版社1987年版,第23页。

表3.9 流动资金占资产总量份额的国际比较

资料来源:世界银行1984年经济考察团:《中国:长期发展的问题和方案》,附件5:“从国际角度来看中国的经济体制”,北京:中国财政经济出版社1987年版,第23页。

表3.10 总要素生产率增长的国际比较

(续表)

注:*括号外按资本0.6、劳动0.4计算,括号内按资本0.4、劳动0.6计算。

资料来源:世界银行1984年经济考察团:《中国:长期发展的问题和方案》,附件5:“从国际角度来看中国的经济体制”,北京:中国财政经济出版社1987年版,第23页。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。