旅游区位是某一旅游地相对于其他旅游地的地理位置和空间关系,通过其与客源地和周边目的地的空间关系以及交通可达性来体现。旅游区位对旅游地的开发方向、发展前景起着至关重要的作用[145]并直接影响着旅游目的地在区域旅游业发展中的地位和作用。旅游区位因子主要包括旅游资源区位、旅游市场区位、交通区位和旅游经济区位。[145,146]因本书是将多客源地的入境游客纳入到同一旅游地研究平台,是对旅游目的地到访的现实入境旅游者的研究,故选择旅游资源区位、旅游经济区位和旅游交通区位3个因素进行分析。

3.2.1 旅游资源区位

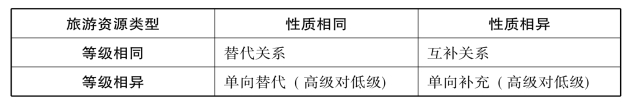

旅游资源区位是指某一区域的旅游资源在空间位置上与毗邻区域的旅游资源的组合关系。[145]这种旅游资源组合关系在空间上的作用分为两种:互补增强作用和抑制替代作用。旅游目的地间的资源互补增强作用可以增强旅游目的地的旅游吸引力;而旅游目的地之间的抑制替代作用则会分流旅游客流,削弱旅游目的地的旅游业发展。同一等级的旅游资源间的这种作用是相互的,不同等级旅游地之间,其作用是单向的,具体表现为上一等级作用于下一等级,如表3-4所示。

表3-4 旅游资源空间组合关系

资料来源:要轶丽、郑国《旅游区位非优区的旅游业发展研究——以山西运城为例》,《旅游学刊》2002年第5期。

旅游资源区位分析中要兼顾旅游资源的绝对价值和资源的相对价值,进行全盘考虑。旅游资源的绝对价值即指旅游资源的规模、旅游资源的品位度,相对价值则表现为旅游目的地在空间位置中与临近区域资源的组合关系。

3.2.1.1 旅游资源的丰富度

旅游资源禀赋是旅游经济发展的重要因素之一,决定着旅游目的地的发展潜力和对客源市场的吸引力[147],高级别旅游资源与丰富度是刺激旅游者产生旅游动机的根本原因[148]。对旅游地来说,旅游目的地级别高、知名度大的旅游资源越多,且资源类型越丰富多样,其对国内、国际旅游者的吸引力也越大。故旅游目的地的世界遗产、国家AAAAA级、AAAA级景区是旅游目的地的核心旅游吸引物,其赋存量的多寡直接影响到旅游地吸引力的大小。

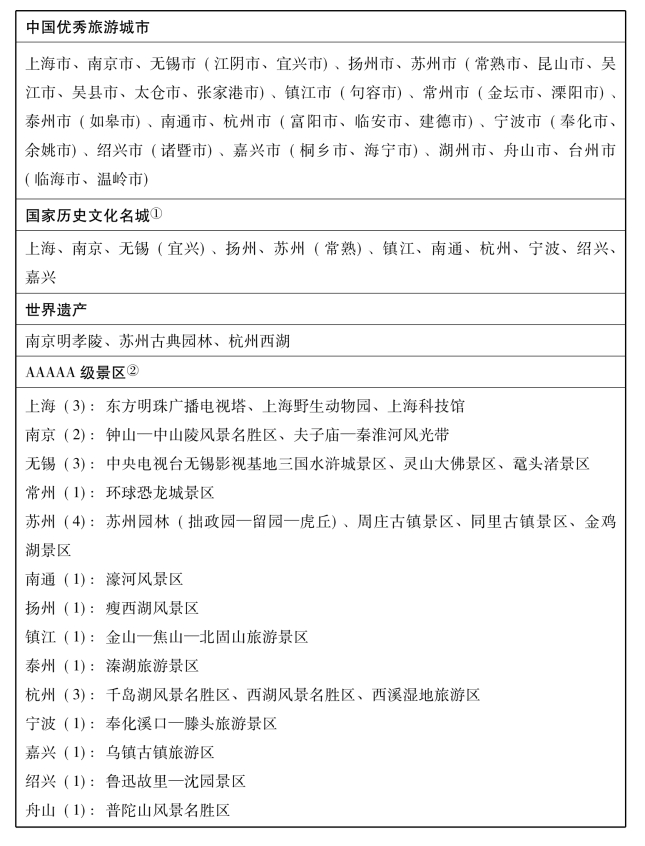

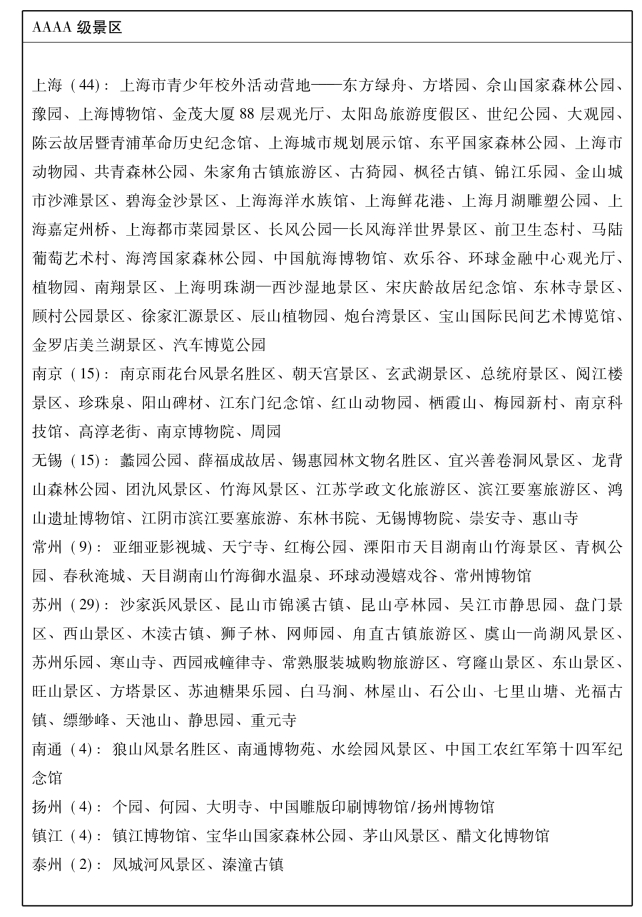

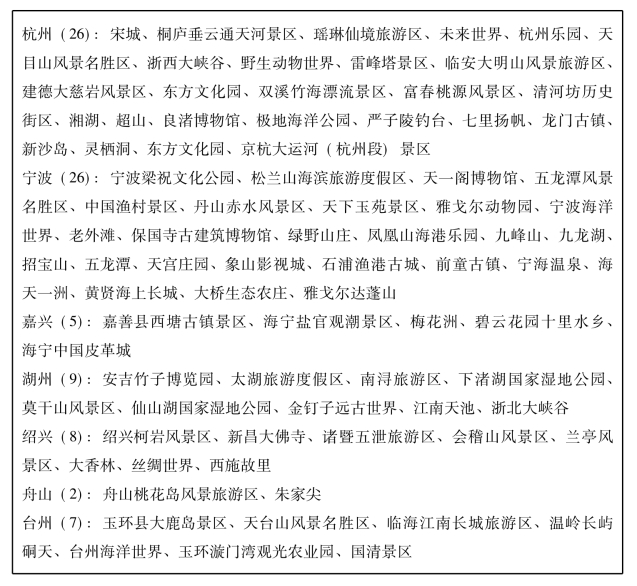

表3-5、表3-6显示了长三角地区旅游地的旅游资源类型结构。从各类资源的数量来看,长三角地区的旅游资源禀赋总体水平较高。该区中,中国优秀旅游城市数量占全国总数的11.21%,国家历史文化名城占全国总数的11.48%,世界遗产占全国总数6.89%;A级景区方面,长三角地区AAAAA级景区和AAAA级景区的数量占全国比重均超过了10%,尤其是AAAAA级景区数量占全国的17%。

长三角地区丰富多样的高等级旅游资源是长三角旅游发展的最大吸引力,也是其成为中国旅游业发展龙头旅游区域的重要基础和首要条件。

表3-5 长三角地区城市旅游资源类型结构

续 表

注:KRi是旅游资源中心职能指数,其值为某城市的旅游资源品位度与区域内城市的旅游资源品位度均值的比值。

表3-6 长三角地区旅游资源类型名单 (截至2013年)

续 表

续 表

3.2.1.2 旅游资源的品位度

旅游资源品位度通过对各类型资源赋值加权得到。借鉴苏伟忠[149]、汪德根[150]对旅游资源赋值计算方法,按如下评价标准获取分值:中国优秀旅游城市——10分,国家历史文化名城——10分,世界遗产——30分,AAAAA级景区——20分,AAAA级景区——10分。

长三角地区的旅游资源空间格局分异较大,其中上海的旅游资源品位度在16个城市中居首位,上海除了尚不具有世界遗产外,其旅游资源类型多样且具有高品位度;苏州次之,是长三角城市群中旅游资源类型最为丰富的城市之一。杭州仅次于苏州;宁波、无锡分居第四、第五位;南京第六位,其旅游资源类型虽然较为丰富,但高等级景区数量相对较少,仅有21家AAAA级以上景区,故其综合资源品位度指数不高;常州、绍兴、嘉兴位列第七、第八、第九位;台州、湖州的旅游资源品位度值相等,两城市均无AAAAA级景区。镇江、扬州、南通、泰州、舟山的旅游资源品位度居后,旅游资源丰富度不足。

3.2.1.3 旅游资源的空间组合

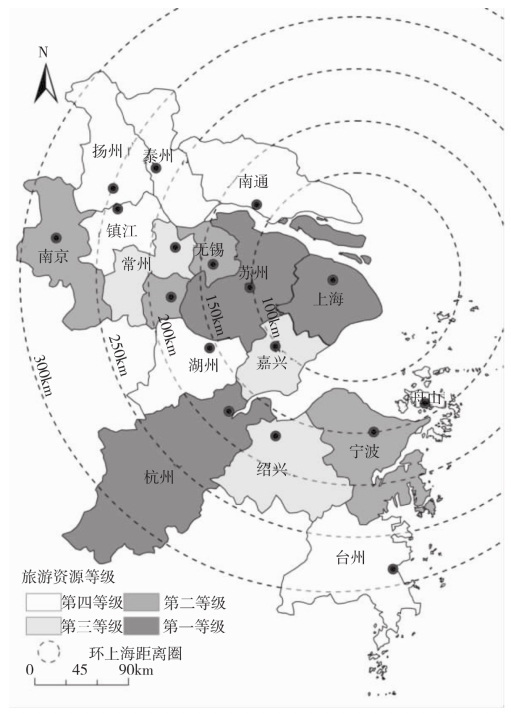

利用ArcGIS9.3将其空间化,用Jenks最佳自然断裂法将Ri分成4类,以上海为中心,用 ArcToolbox中的 Buffer模板分别画地理半径为100km、150km、200km、250km、300km的环上海距离圈,如图3-5所示。

依据图3-5和表3-6,从旅游资源的空间组合及地理区位看,上海、苏州、杭州三城市的Ri值较高,在区域中属于第一等级,三城市的旅游资源占据长三角地区总量的40%以上,旅游资源中心职能强度与其旅游发展的发达程度相一致。其中,上海以现代化都市风光为特色,苏州紧邻上海,属于环上海圈的第一圈层 (100km),拥有世界文化遗产——苏州园林,同时境内的3个江南水乡古镇周庄、同里、甪直古镇也已经被列入联合国教科文组织申报世界遗产名单。总的来说,苏州的旅游资源区位优越,与上海缺乏世界遗产旅游资源形成互补增强作用,苏州与上海旅游资源的共生效应显著,故苏州接受上海的旅游辐射效应也极其显著。杭州尽管属于环上海的200km圈层,但其旅游资源禀赋较高,同时境内的杭州西湖 (2011年)、京杭大运河杭州段 (2014年)先后被列入了世界遗产名录。杭州旅游资源的知名度和级别很高,故与上海、苏州之间的旅游资源空间组合存在着互补增强作用。

南京、无锡、宁波旅游资源在区域中属于第二等级,三城市的Ri占据区域的25%以上;南京是该等级中唯一拥有世界遗产的城市。从地理区位看,南京处于环上海的300km距离圈内,接受到上海的旅游辐射效应有限,不及苏州、无锡便利。但由于南京具有世界级旅游资源,旅游资源的替代性很小,对入境游客具有一定吸引力,同时也对周边的镇江、扬州、泰州 (处于环上海的250km距离圈内)的旅游市场起到一定的辐射作用。

无锡拥有中国优秀旅游城市3个,国家历史文化名城2个,AAAAA级景区无锡影视基地、灵山大佛、鼋头渚等知名度较高。无锡位于环上海的150km距离圈内,紧邻苏州,受上海和苏州两城市的旅游叠加效应影响,其旅游资源的级别与知名度不高于苏州,入境旅游在一定程度上受到旅游屏蔽作用影响。

宁波拥有中国优秀旅游城市3个,国家历史文化名城1个,AAAAA级景区奉化溪口-滕头旅游景区。宁波在地理区位上紧邻上海和杭州两市,但同样缺乏世界级旅游资源,在旅游资源的空间组合上无法起到互补增强作用。此外,宁波的奉化是蒋介石的故乡,对入境游客中的台湾省游客有着一定的吸引力。

常州、嘉兴、绍兴旅游资源在区域中属于第三等级,3个城市Ri占区域的10%以上。常州拥有中国优秀旅游城市3个,AAAAA级景区1个。常州处于环上海的200km距离圈内,而距南京100km左右,故常州接受上海的客源辐射效应较弱,更多的是依赖于南京的旅游辐射。

嘉兴的地理区位优越,处于环上海100km距离圈内,境内的乌镇、西塘古镇已被列入世界遗产预备清单。但由于与毗邻的苏州的旅游资源的同质性较高,且规模、等级均低于苏州,嘉兴的旅游资源属于单向替代性资源。

绍兴处于环上海200km距离圈内,境内拥有AAAAA级景区1个,中国优秀旅游城市2个,国家历史文化名城1个。由于缺乏高知名度的特色性旅游资源,绍兴在入境旅游中受到的资源屏蔽影响较大。

扬州、镇江、泰州、南通、湖州、台州和舟山旅游资源在区域中属于第四等级。7个城市均缺乏世界级的旅游资源,旅游资源的知名度相对较低。这7个城市无论是旅游资源还是地理区位,均不具有优势。

扬州、镇江、泰州、台州处于环上海的250km距离圈内,4个城市旅游资源的规模、等级均不具有优势,在入境旅游中缺乏旅游资源区位优势。

舟山处于环上海的150km距离圈内,境内唯一的AAAAA级景区普陀山是“四大佛教名山”之一,对信奉佛教的东南亚国家旅游客源市场的游客具有一定的吸引力。舟山的旅游资源与上海形成互补,上海在旅游资源宣传营销中已将普陀山纳入自身旅游资源的一部分。由于交通的原因,舟山的旅游发展较多借助宁波中转。

南通同属于环上海的150km距离圈内,由于旅游资源缺乏优势,在入境旅游中的旅游资源区位较低。

湖州处于环上海距离圈的150km~250km之间,紧邻苏州、杭州两市,境内尚没有AAAAA级景区,有AAAA级景区9个,古镇南浔与嘉兴的乌镇、西塘联合申报世界文化遗产,并已被列入预备清单。但是,由于南浔属于江南水乡古镇资源,与苏州同样申报世界文化遗产的周庄、同里、甪直古镇形成竞争。

综上,长三角地区的旅游资源区位优势空间差异显著,旅游资源的空间集聚效应突出。具有显著的旅游资源区位优势的城市为上海、苏州、杭州4个市,这3个城市在旅游资源空间组合上具有互补增强效应。南京、宁波、无锡具有次级旅游资源区位优势。舟山的旅游资源独特,但旅游资源区位优势不大;其余9市的旅游资源区位优势相对较低。

图3-5 长三角地区旅游资源区位图 (2013年)

3.2.2 旅游经济区位

区位一方面指某一事物的位置,另一方面指该事物与其他事物的空间联系。旅游经济区位则是指旅游地理范畴上的旅游经济增长带或旅游经济增长点及其辐射范围。经济发展与旅游业发展存在正向联动效应。良好的旅游经济区位可以为旅游业的快速发展提供资金支持;同时,高度发达的城市经济和城市建设本身构成了现代旅游资源的一部分,是旅游目的地旅游吸引物的组成成分,对潜在游客产生较大的吸引力。

旅游经济区位借用区位商概念,并借鉴相关研究。[144,151,152]计算公式为:

![]()

式中,Qi为区位商,Yi为i城市的GDP占研究区GDP总量的比重,Pi为i城市人口占研究区人口总量的比重。Qi越大,说明i城市经济发展的水平越高;反之则相反。假设Qi≥1时,i城市为经济繁荣区; ≤Qi<1时,i城市为经济发展区;Qi<Q-,i城市为经济落后区。

≤Qi<1时,i城市为经济发展区;Qi<Q-,i城市为经济落后区。

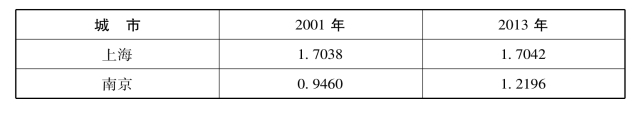

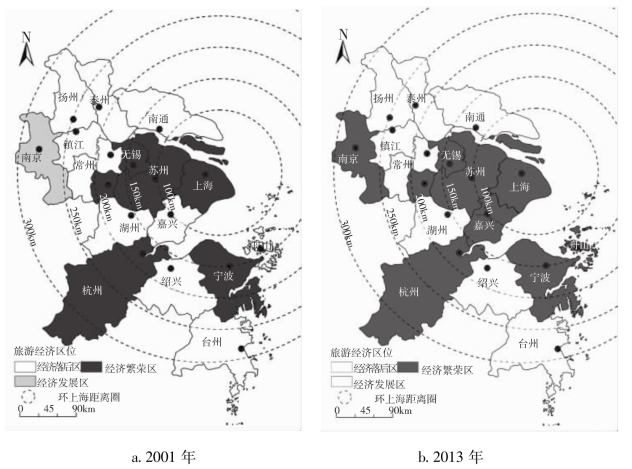

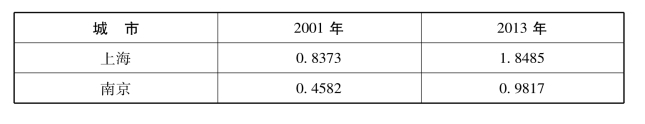

表3-7显示了长三角地区16个城市的经济区位商。2001年,经济繁荣区、发展区、落后区分别占31%、6%和63%。其中,经济繁荣区有上海、无锡、苏州、杭州、宁波5个城市;经济发展区有南京1市;常州、南通、扬州、镇江、泰州、嘉兴、湖州、绍兴、舟山、台州10市为经济落后区,发展低于长三角地区经济发展的平均水平。2013年,经济繁荣区、发展区、落后区分别占50%、6%和44%。其中,经济繁荣区除2001年的5个城市外,还增加了南京、嘉兴、舟山3市,经济繁荣区范围显著扩大;经济发展区为常州1个城市,比重维持在6%不变;经济落后区范围略有缩减,占区域的44%,为南通、扬州、镇江、泰州、湖州、绍兴、台州7市,原来的嘉兴、舟山升为经济繁荣区,常州增为经济发展区。

总体来看,长三角地区的旅游经济区位“马太效应”初显,出现繁荣区和落后区并存的两极分化格局。

表3-7 长三角地区经济区位商

续 表

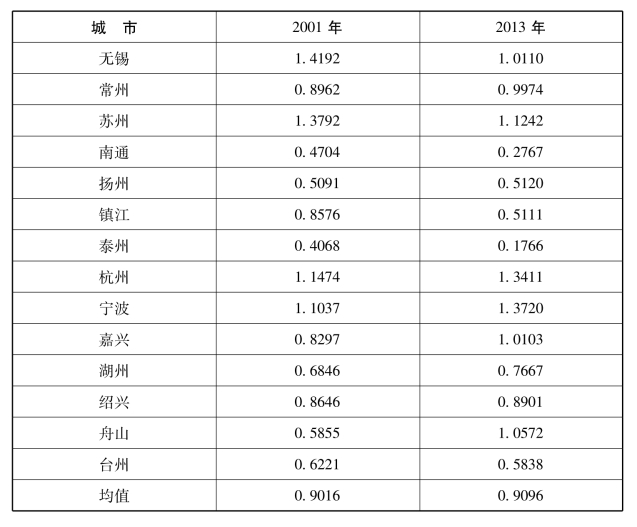

图3-6显示了旅游经济区位的空间格局。长三角地区各城市的旅游经济区位发展格局差异非常显著,各城市接受对上海的经济辐射存在时间差。

苏州、无锡属于较早受上海经济辐射作用带动的城市,从研究初期两市的经济区位商可见一斑;杭州、宁波两市的经济区位商在2001年还低于苏州、无锡,而在2013年则高于苏州、无锡。同时,宁波的经济区位商也略高于杭州,在研究初期,宁波交通运输更多的依赖杭州。2007年杭州湾跨海大桥落成,宁波至上海的车程由原先的4小时缩短为2小时,这给宁波的经济发展带来更多的契机。

经济区位受地理距离影响也较为显著。经济繁荣区从以上海为核心的环上海100km~200km的距离圈中的4个城市扩张至环上海100km~200km的距离圈中的6城市,嘉兴、舟山的经济区位由经济落后区上升到经济繁荣区。南京是唯一位于上海300km距离圈内的经济繁荣区。南京因其距区域中心城市上海的地理距离较远,受上海的经济辐射影响相对弱于环上海200km距离圈内的城市,但作为江苏省省会城市,其城市建设发展速度较快,故由2001年的经济发展区上升为2013年的经济繁荣区,其经济区位商也超越了苏州、无锡。

图3-6 长三角地区旅游经济区位图

经济区位同时也受城市规模、等级的制约。长三角地区内的南通、泰州、扬州、镇江、湖州、绍兴、台州等市处于经济落后区,7个城市2013年的城市建成区面积属于中等城市规模 (50~200km2)[3];区域内经济繁荣区的城市规模属于特大城市或大城市规模。

3.2.3 旅游交通区位

旅游目的地交通区位的优劣直接关系到该旅游目的地在区域内旅游发展前途的好坏。旅游目的地交通区位取决于该旅游目的地在国家 (或区域)交通网络、交通线和交通枢纽中的相对位置。

金凤君等[153]认为,区域交通优势表现为“质” “量”和“势”3个方面。其中“量”指交通设施规模,“质”指交通设施的技术与能力特征,“势”指个体在整体中具有的某种优势状态。这里借用金凤君的交通优势度概念来表征旅游交通区位。

交通优势度为区域交通的综合指标,通过对路网密度和交通通达度两个指标进行加权求和,得到各单元的交通优势度,计算公式为:

![]()

式中,Si为i单元的交通优势度,Si越大,表明i单元的交通优势越明显;Di和Ai分别为i单元的公路网络密度和交通通达度,Di为i单元内高速公路里程与i单元面积之比,Di=Li/Ei,Ai=∑x Aix'Wx;w1和w2为指标权重,取值为w1=w2=0.5;Aix表示i单元在x交通网络中的可达性;Wx为各运输方式在综合交通体系中的权重。根据长三角交通发展的实际情况,交通通达度包括公路、铁路、水运以及航空运输等方式的客运量,同时依据公路、铁路、水运和航空运输方式的重要程度,依次赋予0.2、0.2、0.2、0.4的权重。

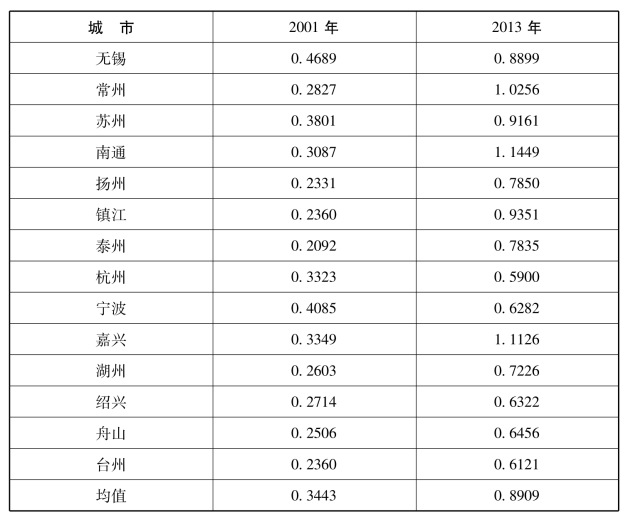

如表3-8所示,总体上,长三角地区16个城市的交通优势度发展水平提升较快,16个城市的交通优势度均值由2001年的0.3443增长到2013年的0.8909,增加了161.8%。2001年和2013年系数高于均值的单元分别为5个和7个,占单元总数的31.3%和43.8%;系数低于均值的单元在研究初期与末期中分别为11个和9个,占单元总数的一半以上。

交通优势度较好 (即交通优势度系数低于最大值而高于均值)的区域由研究初期的25%增加到末期的37.5%,交通优势度较差 (即交通优势度系数大于最小值而低于均值)的区域相应减少,由研究初期的62.5%减至末期的50%。

表3-8 长三角地区旅游交通优势度

续 表

城市间的交通优势度差异明显,其中,系数最高的上海分别是研究初期与末期最低值的4倍和3倍,说明长三角地区交通优势度的极化效应较为显著。

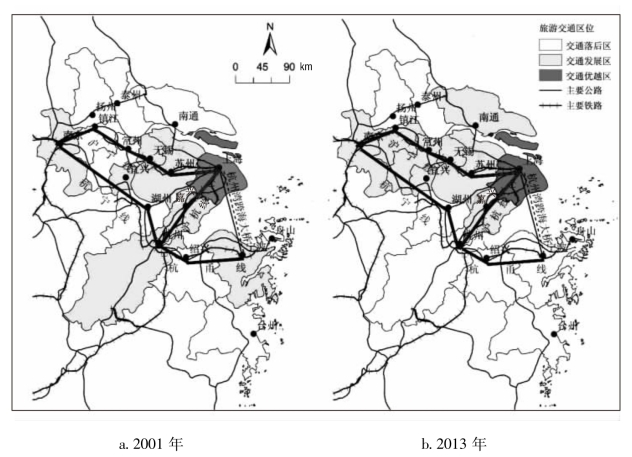

图3-7显示了长三角地区旅游交通区位的空间格局。长三角区域交通优势度在空间分布上表现出明显的时空差异。交通优越区、发展区和落后区分别由研究初期的6%、38%、56%演变为研究末期的6%、44%和50%。

2001年,交通优越区为上海1市,占区域城市点数的6%;交通发展区为南京、苏州、无锡、嘉兴、杭州、宁波6市,占38%;交通落后区为南通、泰州、扬州、镇江、常州、湖州、绍兴、台州、舟山9市,占56%。

2013年,交通优越区仍为上海;交通发展区包括嘉兴、苏州、无锡、常州、镇江、南通、南京7市,占44%,较研究初期略有增长,常州、镇江、南通3市交通优势度增长并成为交通发展区,杭州、宁波交通优势度降低并成为交通落后区;交通落后区除初期的泰州、扬州、湖州、绍兴、台州、舟山6市,又增加了杭州、宁波两市,占50%。区域的交通优势度呈现梯度差异,并由初期的“之”字形空间格局演变成“团块式”发展格局。

图3-7 长三角地区旅游交通区位图

交通空间分布的南北差异也较突出,上海以北区域交通优势度较高,而上海以南区域系数相对较低,江苏8市相对优于浙江7市。同时,交通优势度主要是沪宁沿线、沿江地区和沪杭沿线发展相对较好,2001年优势度的发展水平主要呈“之”字形空间格局,2013年则主要集中在上海和江苏板块,交通优势度水平在空间上的极化与集聚特征显著。

综上,长三角地区交通优势度的南北差异主要在于公路网密度以及交通通达度存在的北优南劣特征[154]。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。