在社会学界,中国自1978年改革开放之后的发展历程,被美国康奈尔大学的倪志伟教授(Nee,1989)概括为市场转型(market transition)。然而,谁也未曾料到,这篇1989年发表于《美国社会学评论》(American Sociological Review)的论文,会引发海内外学界关注中国发展历程的持续20多年的论争(参见:陈那波,2006;耿曙,2005)。当时争辩的核心围绕在一个看似简单却不容易回答的问题:中国经济发展的动力到底为何?整个上世纪90年代,社会学者都在田野事实与统计数据中寻找灵感,试图提供普遍的解释“模式”(耿曙,2005)。每个模式的出笼,都提供问题的部分解答,但是在答案的背后也留下充满疑惑的谜团。在这些试图提供普遍解释“模式”的理论中,典型的就有“地方法团主义”(Oi,1992)、“地方政府即厂商”理论(Walder,1995)、“地方性市场社会主义”理论(Lin,1995)、“谋利型政权经营者”理论(杨善华、苏红,2002)、“嫁接式市场化改革”(张弘远,2001)等。

然而,诚如我国台湾政治大学耿曙(2005)在评论陈至柔新著Transforming Rural China:How Local Institutions Shape Property Rights in China(《乡村中国的转型:地方制度如何形塑产权?》)时指出的那样,虽然试图解释中国发展与变迁的每个模式的出笼,都只能提供对问题的部分解答、在答案的背后也留下了充满疑惑的谜团。但是,扑朔迷离的客观事实却都在印证一个基本的判断:中国绝非“铁板一块”,中国是个“国中之国”(the state of the state),地方制度的复杂多变,使得我们很难用一个简单的答案,来描绘中国市场化改革与发展的复杂图像(Baum & Shevchenko,1999)。因此,与其一味地争论是否存在一个放之四海而皆准、具有普遍意义的模式,不如从中国“国中之国”的现实出发,基于地区经济社会发展的实践,去探索典型区域的发展及其模式,从而通过不同案例的积累与理论对话的开展,来汇集对于中国发展经验的理论探索与提升。

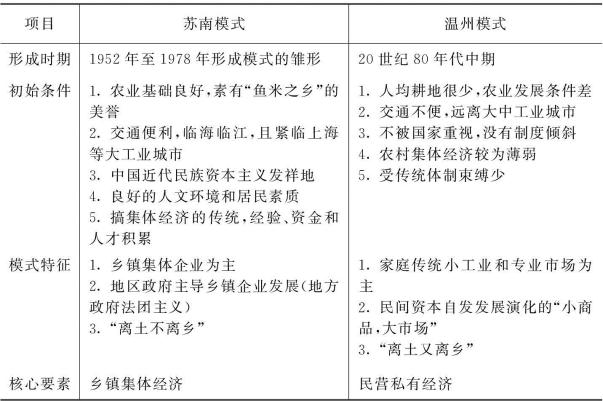

在此领域,社会学及新制度经济学的诸多案例研究与理论解释,为我们理解中国典型区域的发展模式提供了经验材料和理论框架。温州地区和苏南地区是我国经济发展的典型地域,上述两地的发展经验被分别总结为“温州模式”和“苏南模式”,分别是市场化/企业家主导发展模式和政府主导发展模式的代表。因此,考虑到发展模式的典型性,下文将主要以“温州模式”和“苏南模式”为主来分析国内外学界对发展模式选择与发展模式变迁所进行的理论解释。

(1)温州模式:市场化/企业家主导发展模式

“温州模式”从字面意义上涉及温州市自改革开放以来经济、社会和生态环境等诸多方面的发展经验的总结与提升,是一种对温州的实践经验的规律性总结和特征的高度概括。史晋川等(2002)将“温州模式”理解为一个具有自身鲜明特色的区域经济制度变迁和经济发展模式。

从区域经济发展模式的角度,史晋川等(2004)在《制度变迁与经济发展:温州模式研究》(修订版)中明确指出,“温州模式”是一种典型的利用民营化和市场化来推动工业化和城市化的区域经济社会发展模式,质言之,“温州模式”的基本内涵可以概括为五个字:“两化”推“两化”。从区域经济制度变迁模式的角度,“温州模式”其实就是一种“准需求诱致型”制度变迁模式,即在“需求诱致型制度变迁”模式中引入了“政治因素”的考虑,以减少制度变迁引致的政治成本。因此,作为一种制度变迁模式的“温州模式”是随着全国制度环境变化条件下,追求“解放思想”方面的摩擦成本最小化(即政治成本最小化)改革方案而推进的以“准需求诱致型”制度变迁为主要特征的渐进式改革道路(金荣祥,1999;金荣祥、朱希伟,2001)。那么,温州为什么会走上一条通过民营化和市场化来推动工业化和城市化的区域经济社会发展道路呢?为什么会选择以“准需求诱致型”制度变迁为主要特征的渐进式改革道路呢?也就是说,“温州模式”是如何产生的呢?

金荣祥(1999),金荣祥、朱希伟(2001)在分析为什么温州会在全国范围内率先发生“准需求诱致型”制度变迁时指出,温州人特有的冒险、务实与创新的“温州精神”,人口与土地(耕地)之间存在长期持久的紧张关系,恶劣的交通条件等是温州发生“准需求诱致型”制度变迁的初始条件。这种资源禀赋(resource endowment)抑或资源约束(财政约束、信息约束、监管约束)的观点,在现有研究文献中较为普遍(参见:Whiting,2001;中文版参见:白苏珊,2009)。然而,改革开放前后的中国,“穷山恶水”之地何其多?为什么唯独是温州率先走上了一条利用民营化和市场化来推动工业化和城市化的区域经济社会发展道路?而没有走上一条政府主导乡镇企业来促进区域发展的道路?

因此,很显然,资源禀赋仅是区域经济发展模式选择的必要条件,而非充分条件。那么究竟应该如何来解释为什么温州会走上了一条民营化和市场化的道路呢?张建君(2005)发表在《社会学研究》上的文章《政府权力、精英关系和乡镇企业改制——比较苏南和温州的不同实践》兴许可以给我们一些启示。他在比较苏南和温州两地在上世纪90年代初的乡镇企业改制时指出,出现不同的实践及其社会政治后果最根本的原因在于两地权力关系的不同,即政治约束;人民与政府之间、经济精英与政治精英之间不同的权力关系解释了谁可以参与、谁被排除在外,谁的利益得到考虑、谁的利益可以牺牲。

(2)“苏南模式”:政府主导发展模式

“苏南模式”,通常是指江苏省苏州、无锡和常州(有时也包括南京和镇江)等地区通过发展乡镇企业实现非农化发展的方式。“苏南模式”由费孝通在20世纪80年代初率先提出。“苏南模式”主要特征是:农民依靠自己的力量发展乡镇企业;乡镇企业的所有制结构以集体经济为主;乡镇政府主导乡镇企业的发展。苏南模式是“地方政府法团主义模式”(Oi,1992),本质上是“政府超强干预模式”。那么,苏南地区为什么会走上一条通过乡镇政府主导乡镇企业的发展从而来实现非农化发展的道路的呢?

表2-1 苏南模式与温州模式的初始条件与特征比较

注:来源于刘国良,2006;Zhang,2003;张建君,2006;有整理。

张建君(2006)指出,与“温州模式”的民营化和市场化发展特征不一样,在改革开放初期的政治与经济环境下,有着优良集体经济传统和经验的苏南地区(尤其是经过1949年之后集体主义改造),一直以来都受到国家“集体主义”的眷顾和影响,在农业基础良好、交通便利且紧临上海等大工业城市、中国近代民族资本主义工商业发祥地、良好的人文环境和居民素质等自身资源禀赋优势的基础上(刘国良,2006),在全国兴办乡镇企业的浪潮中,苏南地区很容易地就走上了一条通过乡镇政府主导的乡镇企业的发展来实现非农化发展的道路。很明显的是,对苏南地区选择一条乡镇政府主导乡镇企业来实现非农化发展的道路的理论解释也大多集中在对苏南地区所拥有的资源禀赋上(如区位条件、工商业发展历史、集体主义传统等)。

(3)两种发展模式的社会政治后果比较

任何一个区域的发展模式都是在特定的政治、经济与地理背景下的产物,因此具有明显的区域特征。不同的发展模式体现了政府、市场与社会的不同关系与实践逻辑,因而也会导致不同的政治与经济后果。同样以典型的温州模式和苏南模式为例。在前文的分析中已经基本明确,温州模式代表的是一种民营化和市场化的发展道路,可以被称为企业家主导(entrepreneur-initiated)/市场化(market-led)的发展模式。与之相反,苏南模式则是一种以政府主导乡镇企业发展的模式,可以被称为政府主导(government-led)的发展模式。张建君(Zhang,2003;2005)以温州模式和苏南模式的对比为例指出,不同的发展道路直接导致两地(苏南地区和温州)人民同政府之间权力关系的变化。苏南地区乡镇企业的发展导致权力的集中,而温州地区民营企业的发展则迅速导致权力的分散。这种不同的权力关系决定了两个地区在20世纪90年代乡镇企业转制中采取了截然不同的方式。苏南地区采取了精英操控的、暗箱操作的私有化,而温州地区则采取了相对透明的方式来处理他们的乡镇企业。随后,张建君(2006)继续分析了两种模式如何影响经济平等和阶级结构。在温州由企业家和市场主导的经济发展中,由于机会大致均等,结果是造就了更多的经济平等和相对均衡的阶层结构;而政府主导型的苏南模式(以无锡为例)则由于前期政府对机会的控制和后来不公平的企业私有化,反而产生了更多的不平等和两极分化的阶层结构。

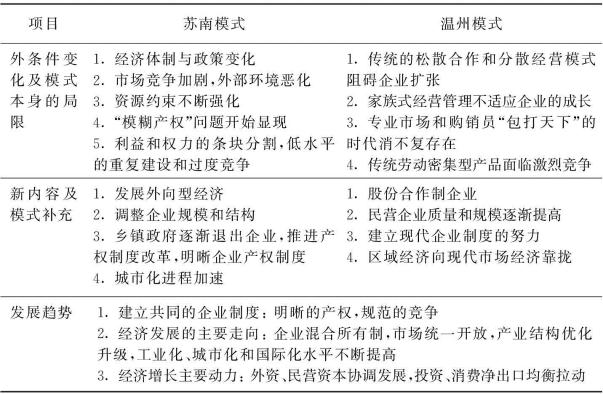

(4)“苏温模式”的变迁及其趋同

前文所述的“温州模式”和“苏南模式”均产生及逐步成形于上世纪80年代,是特定历史阶段的产物。随着我国社会主义市场经济的发展,温州地区和苏南地区的发展实践也经历了转型。上世纪90年代末至21世纪初,以无锡、苏州为代表的苏南地区,在经济日趋国际化的背景下重塑了地区发展目标与路径,形成了所谓的“新苏南模式”。新苏南模式实际上就是原有“苏南模式”的传承与发展。例如,顾松年(2005)指出,苏南地区利用承接全球产业资本大转移的历史机遇,不断地强化城市的现代功能,加强都市圈建设,将苏南带入了工业化、城市化、市场化、国际化、信息化互动并进的城乡一体化新时期。苏南地区这种在创新过程中发展外向型经济、规模经济和混合经济的新动向,也在温州地区悄然兴起,并影响着政府战略导向的转变。针对内源性资本过于封闭的弊病,温州正式提出了“以民引外、民外合璧”的经济发展战略,推动温州地区民营企业与国外资本的嫁接,通过培育开放型经济来改造和提升传统优势产业(中国社会科学院课题组,2006)。从发展实践的转型来看,温州地区和苏南地区正逐渐趋同,被学界称为“苏温合流”、“苏温趋同”(胡彬,2008;江静、陈柳,2009)。那么,苏南地区和温州地区的发展实践为什么会趋同呢?或者说,为什么苏南地区的发展模式的演变会朝着与温州地区发展模式演变的方向迈进呢?

胡彬(2008)尝试着从制度学习的视角对苏南地区和温州地区发展模式的“趋同”现象进行制度经济学的解释。她指出,发展模式的“趋同”可以被解释为在感知外部竞争压力增大的前提下,两地的地方政府为更好地服务企业、产业和市场发展而不断进行“制度学习(institutional learning)”的结果。那么,地方政府为什么要进行制度学习呢?胡彬(2008)进一步指出,地方政府进行制度学习的动机是存在差异的。就苏南地区和温州地区而言,以竞争为目的的制度学习可以解释近年来两地发展实践趋同的现象。无独有偶,江静、陈柳(2009)借用周黎安(2008)提出的“政治锦标赛理论”,同样以地方政府竞争的角度切入,认为:地方政府官员在我国转型期的特殊政治背景下,为了政治晋升而展开招商引资(尤其是外资)和经济体制改革等方面的竞争,并最终导致了发展模式的趋同。因此,应该说,地方政府竞争理论和“政治锦标赛”理论在苏南地区和温州地区发展模式“趋同”的现象上,还是颇具解释力的。

表2-2 苏南模式与温州模式新近发展特征与趋同现象

注:来源于刘国良,2006;Zhang,2003;张建君,2006;有整理。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。