(1)宏观经济持续升温、旅游产业转型升级逐步推进

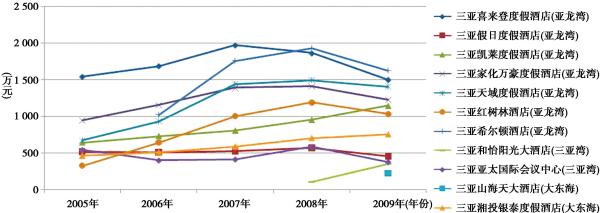

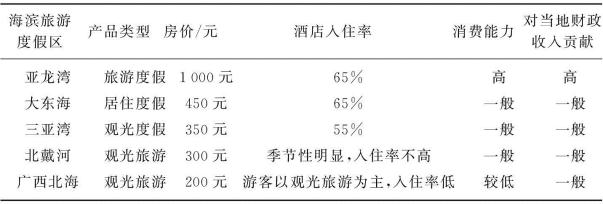

2006年是海南省和三亚市国民经济和社会发展“十一五”计划的开局之年。从海南省层面来看,“十一五”计划除了继续坚持 “一省两地”战略之外,还重点突出了以旅游业为龙头的现代服务业的发展。从三亚市层面来看,实现宏观经济的较快发展、旅游产业的转型升级依旧是主题。从图4-1、图4-2、图4-3以及表4-1、表4-2、表4-3等可以发现,从2006年起,三亚市的宏观经济延续了前几年的增长态势。从2006至2010年的5年间,地区生产总值(GDP)保持了年均20.88%的增长;房地产投资额占固定资产投资额的比例保持在平均46.86%的水平;从2006至2009年的4年间,地方一般预算总收入保持了年均78.25%的爆发式增长。在此期间,旅游经济也继续凸显其在经济社会发展中的主导地位,从2006至2010年的5年间,旅游总人数实现了年均13.1%的增长;与上一阶段一样(2000年至2005年),旅游总收入的年均增长速度较快于旅游总人数,达到年均20%,也进一步说明了随着亚龙湾、大东海和三亚湾海坡地区等海滨旅游度假区的进一步发展和成熟,尤其是2010年以来随着海棠湾度假区第一批酒店的开业,旅游产业的转型升级获得进一步的推进,度假旅游产业的效益得以持续凸显(见图4-4和表4-4)。

图4-4 三亚市11家五星级度假酒店对地方税收的贡献

注:资料来源于三亚市地税局;考虑到资料本身的敏感性,因此未能公布具体的数据。本图显示数据为三亚市地税局征收的税收总额(酒店的主要税收有营业税、个人所得税、城市维护建设税、房产税、城镇土地使用税和专项收入等),不论其最终与海南省政府的分成比例。

表4-4 三亚市与国内主要海滨旅游度假区旅游经济效益简要比较

注:资料来源于《亚龙湾——自然、生态、时尚、浪漫》PPT文稿,亚龙湾开发股份有限公司,2010,有调整。表内所列房价和入住率均为平均值,消费能力和对当地财政收入的贡献均为定性的经验判断。

(2)城市发展轨迹出现“拐点”、亟待反思与调整

虽然从2006年开始宏观经济和旅游产业均获得了较快增长,但2006年开始发生的颇具里程碑意义的事件,让作者认识到三亚市发展轨迹已经出现了“拐点”,是时候开始反思过去5年间的城市发展轨迹,并进行战略调整。

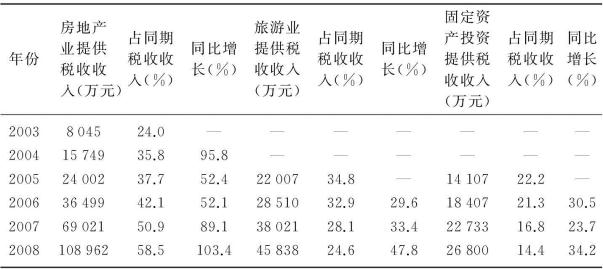

这一作者称之为颇具里程碑意义的事件是指,2006年起,三亚市房地产业对地方财政收入(尤其是地方税收收入)的贡献开始大幅度地超过旅游业[5]。虽然早从1998年起,三亚市旅游总收入在地区生产总值(GDP)中的比重就一直保持在50%以上,且2005~2007年一直保持在70%以上的水平,的确让人明显地感觉到旅游业在三亚市国民经济和社会发展中的重要地位。但是,从旅游业与房地产业对三亚市地方财政收入的贡献的比较来看,2006年却是一个显著的分水岭(见表4-5)[6]。

表4-5 三亚市2003~2008年房地产业、旅游业和固定资产投资提供税收情况

注:1.来源于三亚市财政局、三亚市旅游发展委员会和三亚市地方税务局,经整理和校对。2.根据我国现行财政预算法律法规,三亚市财政收入结构如下:财政收入主要由预算内收入、预算外收入及社保基金收入三大块构成。其中,(1)预算内收入(指纳入国库预算管理的收入),包括一般预算收入(主要指税收收入和非税收入)、上级补助收入(主要指体制补助、财力性转移支付和专项补助)和上年净结余。(2)预算外收入(指纳入专户管理的收入),包括价调基金收入、市政配套费收入、土地出让收益(虽然从2007年起缴入国库预算管理,但按传统仍将其计入预算外收入)和其他专项收入(由于许多事业性收费如诉讼费、人防易地建设费等已缴入国库预算管理,所以此处主要指污水处理费收入)。(3)社保基金收入包括养老保险收入、失业保险收入、医疗保险收入、工伤保险收入、生育保险收入等。

三亚市财政局发布的研究报告显示[7]:2006年,三亚市房地产业贡献税收收入36499万元,占当年所有税收收入的42.1%;而同年,旅游业贡献税收收入28510万元,占当年所有税收收入的32.9%。该报告还进一步指出:

(一)房地产的飞速发展推动其税收总量跨越式增长。从税收总量看,2001年三亚房地产提供的税收仅有3513万元,随着房地产业的飞速发展,2002年其提供的税收收入接近5000万元,2003年税收收入接近亿元,2004年突破1亿元,2005年突破2亿元,2006年突破3亿元,收入总量越来越大,增收越来越多,房地产税收呈现出跨越式增长。

(二)房地产是增长最快的财政收入板块,5年内扩张十倍。从旅游服务、房地产、投资、工业、非税五大财政收入板块看,2001年,除了旅游业板块收入较高外,房地产、投资、工业、非税四大板块提供的收入基本处于同一起跑线上。但房地产板块税收经过连续5年平均60%以上的增长,到2006年总量已扩张至2001年的10倍,是房地产、旅游服务、投资、工业、非税五大板块中收入中增长最快的板块,其税收总量已赶超旅游业,且远高于投资、工业、非税板块;同期旅游业板块仅增长74%,收入总量已下跌至第二位;其余固定资产投资、非税收入、工业板块分别增长4.1倍、3.2倍、1.6倍,位居三至五位。

(三)房地产税收为地方财政收入提供较多的增长点。2006年,在地方财政收入增长的38.1个百分点中,房地产业提供17.1个百分点,旅游服务业提供8.9个百分点,投资提供5.9个百分点,工业提供0.7个百分点,非税收入提供5.5个百分点。房地产业提供的增长点是旅游服务业的2倍,是投资的3倍,是工业的24倍,是非税收入的3倍,可见房地产业为三亚地方财政收入的增长做出了较大的贡献。

(四)房地产税收的飞速发展,造成地方财政收入结构变化明显。2001年,三亚市房地产税收收入占地方财政收入的11.7%,仅是旅游服务的五分之一,经过平均每年增加5个百分点的发展,到2006年,房地产税收收入占地方财政收入的比重已达36.2%。地方财政收入结构也因房地产税收的飞速发展发生了明显变化,2001年比重排序是:旅游服务(54.4%)、工业(12.1%)、投资(11.9%)、房地产(11.7%)、非税收入(9.9%),旅游服务业一枝独秀。2006年比重排序变成房地产(36.2%)、旅游服务(28.2%)、投资(18.2%)、非税收入(12.5%)、工业(4.9%),房地产业和旅游服务业构成了地方财政收入的两大支柱。

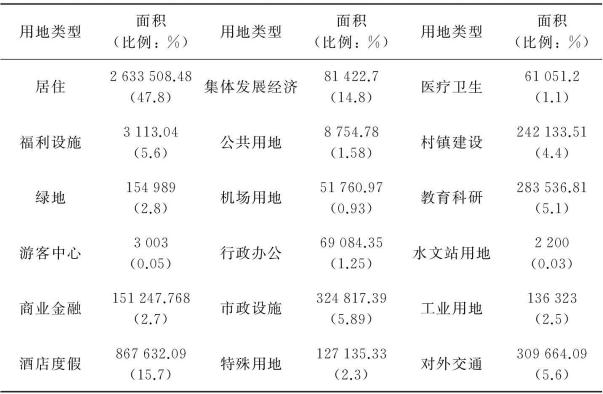

上文的材料主要是反映房地产业和旅游业对地方财政收入之税收收入的贡献的结构性变动(如表4-3注所示,税收收入是三亚市预算内财政收入的绝对主导),如果将预算外财政收入也纳入分析视野,则可以从另一个侧面发现,2006年之后,房地产业对三亚市预算外财政收入(其中土地出让收益占绝对主导地位)的贡献远超出旅游业等产业。房地产占用建设用地量也远超旅游度假业,因而对地方预算外财政收入(土地出让收益,虽然从2007年起缴入国库预算管理,但仍纳入地方预算外财政收入范畴)的贡献也远超旅游度假业[8]。从表4-6看出,在过去的3年间(2008年5月至2011年8月),三亚市(规划报建的)建设用地依次集中于居住(47.8%)、旅游(酒店度假用地;15.7%)、市政设施(6%)、对外交通(6%)和教育科研(5%)等领域。

在2006年,三亚市自1987年起第四次启动了城市总体规划的编制或调整工作,对1999年版总规做出了重大调整。城市总规的不断修编与调整,一方面固然反映了快速增长的城市经济对原有规划安排提出的挑战,也反映出城市规划所映射出的各级政府领导人对城市发展定位与具体安排的摇摆与多变。2006年出台的《三亚市城市总体规划(1995~2010)重大调整》坚持了原有1999年版总规的城市性质,诸多备用发展地,如海棠湾、红塘湾、坎秧湾、亚龙湾二期等海滨区域用地提前启动,从而也标志着在强劲的市场需求的诱致下,三亚市正式进入到一个全域海湾开发的时期。海棠湾和亚龙湾二期等海滨区域用地提前启动,正式拉开了海棠湾和亚龙湾二期开发建设的序幕(据作者掌握的资料显示,至少早在2003年亚龙湾开发股份有限公司就已经开始与政府洽谈亚龙湾二期开发事宜,当时亚龙湾海滨一线的土地已经基本上建设或转让完毕)。三亚市对海棠湾开发建设不遗余力的全方位主导和举全市之力的支持,引发学界和业界的广泛关注(详见本书第七章的案例介绍)。

表4-6 三亚市2008年5月~2011年8月(规划报建)建设用地面积分布

注:资料来源于三亚市规划建设局,2011年;面积单位:平方米。

2008年3月,在之前(2006年)对三亚市城市总体规划进行重大调整的基础上,三亚市政府向海南省人民政府提交了关于修编总规的请示,并由此开始了三亚市建立地级市以来的第五轮城市总体规划编制或修编工作。2008年开始进行前期调研和编制工作、2010年通过专家评审的“2008版”总规坚持了“国际性热带海滨风景旅游城市”的城市性质,提出了“将三亚市建设成为度假旅游胜地、创新创意高地、天涯文化源地”的发展思路。

以上的种种举措,是三亚市政府不断反思地区经济发展日益依赖于房地产的“困局”而做出的战略性调整举措抑或只是对之前发展轨迹的延续甚至强化?就目前的经验证据而言,尚无明确的答案,因而也亟待更多的学术关注。但至少可以肯定的是,三亚市近年来,尤其是2006年以来以居住房产为主导的房地产业的“非常规”发展[9],已经对城市总体规划确定的城市性质提出了挑战,也对城市的可持续发展产生了显著的负面影响。对此,三亚市人大常委会主任周玉华先生的反思颇有价值,摘录如下[10]:

不可否认的一个事实是:三亚的房地产业与旅游业并称为经济支柱的两大产业,对三亚经济社会发展作出了巨大贡献。但与此同时,我们还应该清醒地认识到:房地产的过量开发和过速发展给三亚环境和生态系统、城市发展和管理、人文价值观取向和城市社会评价带来一定负面影响和伤害。

(一)过速的房地产开发将给城市未来发展埋下巨大的隐患,过速的房地产开发行为无异竭泽而渔,饮鸩止渴。首先,房地产开发要消耗大量不可再生的土地资源,进一步挤占城市未来生存发展的空间。其次,房地产开发引入的大量新增人口将对城市承载能力造成很大的压力。

(二)生态环境遭遇破坏。而生态环境是旅游城市发展的根本,皮之不存,毛将焉附。首先,开发过程中的显形破坏。城市建成区噪音平均值呈逐年上升趋势,2009年昼间为70.6分贝,夜间为67.8分贝,已超过优秀旅游城市的标准。其次,环境容量过载所造成的隐形破坏。

(三)城市秩序遭遇破坏。而规范有序是旅游城市发展的基础,没有规矩,难成方圆。一方面,市民的生活秩序被打乱。城市人口的急剧膨胀,在城市配套设施建设不能及时跟进的情况下,广大市民正常的生活秩序无疑将被打乱。另一方面,政府及服务机构的工作秩序也被打乱。由于新增人口多在冬季入住三亚,而冬季又正是三亚旅游的黄金季节,两股人流汇集三亚,给城市管理带来了前所未有的压力。

(四)社会矛盾更加突出。而安全稳定是旅游城市发展的保证,安全不保,游客何以安心。首先过度发展的房地产业,将会无形中加剧政府与市民的矛盾。我市目前猖獗地抢搭抢建,违章乱建,以及欺客宰客,坑蒙拐骗,甚至抢劫盗窃,应该说与房地产过多过滥开发不无关系。其次容易引发市民与外地人的矛盾。商品房开发越多,外地人就越多。再次,容易犯罪活动频发。三亚警力平时就捉襟见肘,每到冬季更是应接不暇,抢劫抢夺偷盗诈骗犯罪,因警力严重不足而猖獗一时,造成市民与游客人心不安,怨声不断。

总之,我敢说,如果三亚的房地产业不严加控制,特别是对无规划、无建筑特色的破坏性的“小产权房”不以“铁锤”持之以恒地打击下去,在不久的将来,三亚就会在建成全国人民的“第二居住地”的同时,不再成为国人和世人的旅游度假胜地,“旅游度假目的地”的金字招牌将在人们心目中消亡。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。