本书第一章从总体上阐述了中央政府、地方政府、企业和社区在旅游度假区开发建设以及开发模式变迁的具体场域中的微动行动逻辑。但毫无疑问,这种阐述是框架性的、总体意义上的。因此,接下来的具体问题是,国家、地方政府、企业和社区作为行动主体在海棠湾度假区历次开发模式变迁中,体现出了怎样的制度变迁逻辑呢?也就是说,各自的行动逻辑是否有经历转型?又是如何转型的呢?从上文的分析和阐述可以发现,海棠湾度假区开发模式的历次变迁,虽然国家和社区都有“在场”,但主要涉及的主体却是地方政府和企业。因此,下文将主要分析地方政府和企业在开发模式变迁中的制度转型逻辑(见表6-3)。

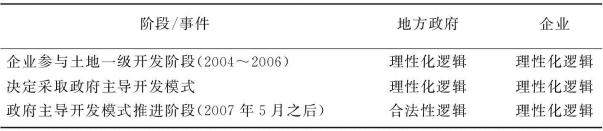

表6-3 开发模式变迁的逻辑

首先,来看三亚市地方政府在海棠湾度假区开发模式变迁中的行动逻辑。很显然,在2007年之前由七家大企业开展土地一级开发的阶段,地方政府囿于财政能力、宏观调控能力等政府能力不足、政府自主性缺失等,引入大企业参与甚至主导海棠湾地区土地一级开发是一种现实的理性选择,也是三亚市诸多开发区采取的模式,且“大企业进入、大项目带动”自2004年开始成为海南全省大力推行的战略。然而,一方面,客观上由于七家大企业的开发进展缓慢,使得三亚市地方政府在面临严峻的财政约束和地区竞争约束的背景下“等不及”,开始思考着转变开发模式;另一方面,不断积累的土地财政和国开银行的专项土地开发贷款增加了地方政府的财政汲取能力以及相应的调控能力和自主性,使得开发模式的转变成为可能。因此,扭转开发模式本身也就成为一种理性选择。当然,开发模式的转变并不必然意味着顺利推行,因此海棠湾在新的开发模式下也经历了缓慢的试运行阶段。这一阶段,其实就是政府主导开发模式的合法化阶段,也就是地方政府不断地拓展合法性来源的过程。显然,地方政府遵循的是合法性的逻辑。地方政府为入驻企业提供的至少具有“量身定做”色彩的招商引资工作以及后续的管家式贴心服务、在土地征地拆迁和安置补偿中为当地农民采取的一系列措施以及退让和妥协以及近年来三亚市乃至海南省政府为海棠湾的政府主导开发模式所进行的一系列推广与宣传工作,都明显地体现了地方政府为合法化政府主导开发模式的种种努力。

其次,来看企业在海棠湾度假区开发模式变迁中的行动逻辑。从上文的分析中其实可以明显地发现,企业所遵循的逻辑一直没有太大的变化,即一直遵循着理性化的逻辑。不论是在2004年至2006年之间的开发权争斗,还是在2007年之后部分原定开发企业的退出以及重新进入,都体现出企业在利润导向和与地方政府权力关系约束下的理性化逻辑。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。