张文磊,杨 芳

(黔南民族师范学院旅游研究中心,贵州 都匀 558000)

摘要:非物质文化遗产保护是国际关注的热点问题,同时也是复杂和多因素影响的问题。GIS 即地理信息系统,有较强的空间数据处理的能力,对数据和信息存储、管理和分析的能力。本文以都匀毛尖茶传统手工制作技艺为例,通过研究分析非物质文化遗产的特征建立其空间数据库模型,探讨GIS在非物质文化遗产保护中的作用与价值,以期对非物质文化遗产保护提供新思路和新方法。

关键词:GIS的应用;都匀毛尖茶;非物质文化遗产

非物质文化遗产是人类社会历史实践过程中所创造的物质财富与精神财富中经过时间历练、人类选择而留存下来的精华,非物质文化遗产保护是国际关注的热点问题。地理信息系统(GIS)等新技术的出现,为文化现象、文化景观、文化载体和文化表达等多要素综合、定量化研究提供了新的思路和方法。

都匀毛尖茶的传统手工制作技艺是当地的布依族、苗族、水族等少数民族在长期的生活中不断总结和创造出来的,带有鲜明的地域文化特色,在全国同类名茶中独树一帜,是一份极其宝贵的历史遗产。但是,由于传统手工制作生产技术难度大,习艺周期长,加上现代机械生产普及等因素的影响,传统制茶者的生产积极性低落。地方政府虽然积极保护,但由于各种条件限制,使这项特色技艺难以为继,濒临失传。如何有效保护都匀毛尖茶的传统手工制作技艺,是一项亟待解决的问题。

一、都匀毛尖茶传统手工制作技艺濒危状况

由于都匀毛尖茶传统生产技术难度大,习艺周期长,年轻人多不愿学,导致这项技艺传承青黄不接,后继乏人,濒临失传。

由于都匀毛尖茶市场需求的增大和经济效益的诱惑,1963年都匀茶场购进成套绿茶加工机具,开始机制绿茶。现代化机械生产正在不断取代传统的加工方式,这使得都匀毛尖茶的传统手工加工技艺者的生存空间越来越小。

由于都匀毛尖茶的茶青质量高,国内一些企业大量收购,用作生产其他地区名茶的原料,导致茶青价格攀高,农户宁可卖茶青,也不愿自己制作,严重影响了传统制茶者的生产积极性,也使得最具特色的都匀毛尖茶传统加工技艺难以为继。

二、利用 GIS 技术进行都匀毛尖茶传统手工制作技艺保护的主要措施

(一)利用 GIS 技术建立都匀毛尖茶生产空间分布数据库

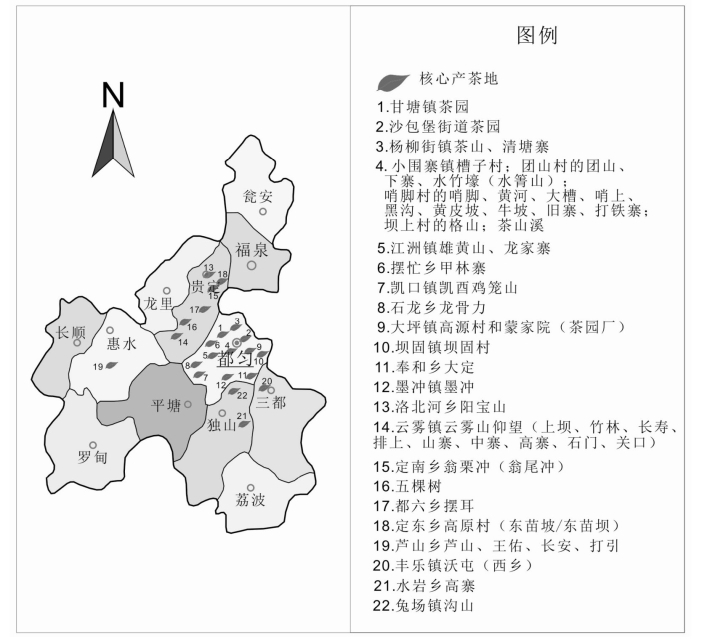

图1 都匀毛尖茶核心产茶地分布示意图

历史悠久的都匀毛尖茶传统手工制作技艺,流传于贵州省黔南布依族苗族自治州州府都匀市。历史上,都匀毛尖茶传统手工制作在都匀市境内的分布范围非常广泛。在现代都匀市现辖的5个街道、10 个镇、5 个乡、3 个民族乡中,小围寨办事处、沙包堡办事处、杨柳街镇、甘塘镇、洛帮镇、坝固镇、大坪镇、王司镇、墨冲镇、平浪镇、凯口镇、江洲镇、奉合水族乡、阳和水族乡、基场水族乡、良亩乡、河阳乡、沙寨乡、石龙乡、摆忙乡等街道和乡镇的少数村民仍然在使用传统手工方式制作都匀毛尖茶。

应用 GIS 技术对都匀毛尖茶生产的空间分布及区域差异进行定性和定量分析,构建都匀毛尖茶生产的空间分布数据库,将有助于该非物质文化遗产的地理定位,有助于文化中心地带的定位与文化边缘地带的划分。

(二)利用 GIS 技术建立都匀毛尖茶生产地理环境数据库

都匀全市总面积2274 km2,总人口 50 万,有布依、苗、水、瑶等 33 个少数民族,占总人口的 67.08%。320 和 321 国道、207 省道、厦蓉高速公路、贵新高速公路、黔桂铁路以及正在建设的贵广快速铁路穿境而过,便捷的交通,为都匀毛尖茶产业的发展提供了良好的条件。

都匀市地处贵州高原东南斜坡的苗岭山脉南侧。地貌以中低山为主,岩石性质主要是磷酸盐岩石和石英砂岩。地势起伏,西高东低,北高南低。平均海拔1 000 米,海拔最高点为1 961 米的斗篷山,最低点为 540 米的小河沟,相对高差1421米。以苗岭山脉为分水岭,岭北为长江流域,岭南为珠江流域。

都匀市地理纬度较低,海拔高,为亚热带高原山地季风湿润气候。四季分明,冬无严寒,夏无酷暑,降雨丰沛,雨热同季,湿度较大(常年日雨量>0.10 毫米的日数达 188 天以上),日照偏少(1 159 小时/年,日照百分率为 26.00%),立体气候明显。常常云雾笼罩,阴雨绵绵,漫射光丰富。都匀市的土壤大部分为酸性或偏酸性,土层深厚,疏松湿润,内含大量的铁质、磷酸盐、锌、硒等能提高茶叶品质的物质。

这种独特的自然环境条件,不仅十分有利于茶树的生长,还使得茶叶内质也非常优异。都匀毛尖茶茶树品种具有发芽早、出芽叶茸毛多、肥厚柔嫩、持嫩性强、内含物丰富等特性,为都匀毛尖茶成为历史贡茶和名茶奠定了坚实的基础。

应用 GIS 技术,对都匀毛尖茶生产的地理区域自然及人文环境进行因素分析和特征提取,找出与茶叶生产相关性最强的若干因素,分别进行关联存储,做最优化计算分析,找出都匀毛尖茶生产的最佳自然及人文环境,将对都匀毛尖茶生产的传承保护与扩大再生产有积极促进作用。

(三)利用 GIS 技术建立都匀毛尖茶生产技艺数据库

都匀毛尖茶的生产技艺是当地的布依族、苗族、水族等少数民族在长期的生活中不断总结和创造出来的,带有鲜明的地域文化特色。其主要内容包括六个大的步骤:一、采摘;二、选茶青;三、摊凉;四、入锅加工;五、选干茶;六、收青。其中每一步骤又各有讲究,例如入锅加工又可分为杀青、揉捻、搓团提豪、翻炒、干燥等方法。都匀毛尖茶生产技艺流程复杂、细腻,这种制作技艺并没有明确的文字记载,全凭艺人的眼神、听觉、嗅觉、手感和经验,全靠老艺人言传身教、世代相传,在全国名茶中独树一帜,2007年被评为贵州省非物质文化遗产。

但是,这种复杂的纯手工技艺和艺人口口相传的模式也给该非物质文化的传承保护带来了不小的挑战。而利用 GIS 技术建立都匀毛尖茶的生产技艺视频、音频、文字资料库,并建立生产技艺各环节的制作标准与量化操作规范,制定标准操作流程,则是保护和传承该非物质文化的必经之路。都匀毛尖茶传统手工制作技艺传承人族谱也是都匀毛尖茶生产技艺数据库不可或缺的内容。建立都匀毛尖茶生产技艺标准也是抵御机器制茶挤压传统手工制茶空间的有效途径,还可探索机器、手工联合制茶方法的新思路。

(四)利用 WEB-GIS 技术建立都匀毛尖茶生产流通全过程的动态追踪

造成都匀毛尖茶传统手工制作技艺濒危的一项重要原因是都匀毛尖茶的茶青质量高,国内一些企业大量收购,用作生产其他地区名茶的原料,导致茶青价格攀高,农户宁可卖茶青,也不愿自己制作,严重影响了传统制茶者的生产积极性,也使得最具特色的都匀毛尖茶传统加工技艺难以为继。

利用 WEB-GIS 即网络地理信息系统技术,建立都匀毛尖茶生产流通全过程的动态追踪机制是解决该问题的可行之路。

首先,可分析茶青的流入流出地,分析二者之间吸引茶青流动的要素,分析两地间的绝对优势与相对优势,找出都匀市与流入地之间吸引力差距,并从相对优势方面尽可能弥补,缩小差距,突出特色。

其次,可以利用动态追踪系统分析茶青流入地对茶青的加工、利用模式,找出与都匀毛尖茶传统手工制作技艺的不同和优势之处,为都匀毛尖茶手工制作技艺的创新提供可借鉴思路。

再次,利用 WEB-GIS,可将都匀毛尖茶的生产销售全部环节实现网络化,利用互联网思维对都匀毛尖茶的生态环境、生长、加工、销售、物流全过程进行网上推广、网上追踪,实现订单产业,控制生产成本与风险;并用网络订单直播、订单录像的方式,宣传都匀毛尖茶传统手工制作技艺,强调非物质文化遗产特色。

三、结论与讨论

利用 GIS 技术构建都匀毛尖茶的分布范围、生态环境数据库,建立都匀毛尖茶生产技艺数据库及标准规范,利用 WEB-GIS 技术对都匀毛尖茶生产流通全过程进行动态追踪,是解决都匀毛尖茶传统手工制作技艺濒危状况的可行方法和思路。

对非物质文化遗产的保护并不是一成不变的因循守旧,而是在传承中不断创新与开拓,才能实现对非物质文化遗产真正的永久传承。GIS 有较强的空间数据处理的能力,对数据和信息存储、管理和分析的能力,它对非物质文化遗产保护的价值和作用还值得我们更深一步探讨。

参考文献:

[1]路爽.非物质文化景观格局的地学图谱研究体系:理论与实践[D].河北师范大学,2010.

[2]张琳,张薇,于海霞.信息技术在非物质文化遗产保护中的构建[J].边疆经济与文化,2013,(4):158-159.

[3]李继峰.非物质文化景观时空描述模型理论与实践[D].河北师范大学,2011.

[4]马帅.燕赵非物质文化信息系统设计及景观分析[D].河北师范大学,2011.

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。