干春晖 郑若谷

一、引 言

自克拉克和库兹涅兹等早期经济学家开展关于经济增长与产业结构的研究以来,产业结构对经济增长的影响日益为经济学家所重视,Denison(1967)、Maddison(1987)、钱钠里等(1989)实证了产业结构是经济增长的一个重要变量;Grossman和Helpman(1991)、Lucas(1993)以及Nelson&Pack(1999)也在其增长理论模型中引入了产业结构因素。钱钠里在其名著《工业化和经济增长的比较研究》中指出,在工业化进程中,经济结构转变影响经济增长的重要性随发展水平的不同而不同,这一特征在发展中国家表现更为突出。原因在于各部门具有不同的生产率水平和生产率增长率,因此,当投入要素从低生产率水平或者低生产率增长的部门向高生产率水平或高生产率增长部门流动时,就会促进总生产率增长(Peneder,2002),这种基于要素流动而形成的产业结构变化对生产率增长的贡献即是所谓的“结构红利假设”。

基于这一假设,国内外大量学者针对许多国家不同发展阶段的统计资料进行了实证分析。Salter(1960)对英国1924—1950年28个制造业行业的研究发现了结构变化对生产率增长的显著作用,而Timmer和Szirmai(2000)对印度、印度尼西亚、韩国和我国台湾地区4个亚洲国家和地区1963—1993年13个制造业行业的分析中,假设只在印度得到了证实。Fagerberg(2000)对1973—1990年39个国家24个制造业行业、Singh(2004)对韩国1970—2000年制造业进行了“结构红利假设”的实证分析,对假设也持否定态度。在我国,郑玉歆(1993)对1980—1990年中国制造业行业的结构变动对全要素生产率增长的影响进行过研究,发现了结构变化的积极作用,而吕铁(2002)发现1980—1997年的中国制造业行业间的劳动力流动对劳动生产率增长的影响并不大。李小平和陈勇(2007)对1998—2004年间,中国省际工业间的劳动力流动和资本转移对生产率增长影响的研究发现劳动力流动对生产率增长的促进作用不显著;资本转移对生产率增长具有一定的促进作用。在较高的产业结构变化层次上,郭克莎(1993)、胡永泰(1998)、蔡昉和王德文(1999)对中国农业和非农业以及三次产业之间的要素流动对生产率增长的影响进行了研究,他们的结论都肯定了产业结构演进的作用。

然而,现有文献中关于“结构红利假设”的研究存在两个不足之处:第一,在现有研究中较少地关注资本这一要素在产业之间的变化及其生产率,原因可能是因为各产业的资本存量数据的获得与估计存在较大的困难。第二,现有研究对某一国家的不同发展阶段进行比较分析时较多地是拿自己的研究结果与他人的研究结果对比,这种比较缺乏统一的口径,因为研究方法的差异和研究对象的不同使比较的结论大打折扣。在我国,自1978年至今,经济发展处于高速发展之中,人们生活水平也发生了巨大的变化,国内生产总值从1978年的3645.2亿元到2007年249529.9亿元,人均GDP也由1978年的381.2元提高到2007年的18934元,如果按照工业化进程的分阶段标准,很可能经历了几个阶段,因此,有必要进行分阶段比较研究。[2]

为弥补现有研究的两个不足之处,本文考虑了劳动生产率和资本生产率在三次产业间的产业结构效应,并在统一的方法和框架下将我国1978—2007年分成几个阶段进行比较研究,以求充分挖掘产业结构变量的增长效应,为我国当前的产业结构调整提供政策指导。为此,本文结构安排为:第二部分对我国三次产业的资本存量进行估计;第三部分对我国1978—2007年产业结构和要素构成的变化进行分析;第四部分对我国劳动力和资本的要素生产率差异进行分析;第五部分实证我国产业结构变化的生产率增长效应;第六部分给出相应的结论。

二、三次产业资本存量的估算

为分析产业结构变化对资本生产率的效应,必须要获得各次产业的资本存量,在我国,各种年鉴和统计资料都没有给出资本存量的具体值,因此,需要进行估计。

资本存量的估计是一个重要的课题,对全国资本存量的估计文献比较多,比较有代表性的研究有张军扩(1991)、贺菊煌(1992)、Chow(1993)、Jefferson等(1996)、任若恩和刘晓生(1997)、Hu和Khan(1997)、王小鲁(2000)、Young(2000)、何枫等(2003)、李治国和唐国兴(2003)、张军和章元(2003)、张军等(2004)以及邱晓华等(2006)。此外,还有一些学者对某一类或一些行业进行资本存量的估计,如Chow(1993)估计了1952—1985年农业、工业、建筑、运输以及商业5个产业的资本存量,吴方卫(1999)则估计了我国1980—1997年的农业资本存量,黄勇峰等(2002)估计了1978—1995年中国制造业及其14个主要工业的资本存量,但是,对于三次产业这种全面估计的文献则较少。对资本存量的估计多采用永续盘存法(Perpetual Inventory Method)估计,但是,在指标选择等方面缺乏一致性,所估算的结果也有较大出入。由于永续盘存法需要较多的指标,估计较为困难,故本文采用郭克莎(1993)及吕铁和周叔莲(1999)的方法对三次产业的资本存量进行估算。

首先,对资本存量的估算要求有基年的资本存量。我们的分析从1978年开始,故而将基年定于1978年。对于这一数据,我们采用徐现祥等(2007)的估计结果6054亿元,他的结果与王小鲁(2000)、张军等(2004)比较接近,而且,徐文的估计基期也是1978年。其次,我们将各年按可比价格计算的资本形成总额作为当年的资本增量,这一数据可从《中国统计年鉴》获得。将资本增量与上一年的资本存量相加作为各年的资本存量的估计值。在估算时,对1978年以来数据缺乏的年份进行了5年移动平均处理以减少改革以来固定资产折旧率变动的影响。[3]接下来,我们计算三次产业各自在全社会新增固定资产累计总额中的比重,并对这一比重也进行5年移动平均处理以减少年度间的波动,对1978—2002年数据可以直接从《中国统计年鉴》上获取(若干年份采取移动平均处理),2003—2007年数据,《中国统计年鉴》没有,我们以城镇新增固定资产替代。[4]将各年三次产业新增固定资产的比重分别乘以资本存量的估计值就得到了各年三次产业按可比价格计算的资本存量。最后,我们利用固定资产投资价格指数(1978年=1)[5]对各产业资本存量进行平减得到不变价格计算的三次产业资本存量。表1报告了1978—2007年三次产业资本存量的估算值。

表1 我国1978—2007年三次产业资本存量估计结果(1978年不变价格)

续 表

三、生产要素构成的变化和产业结构演进

生产要素在产业部门之间的流动导致了产业结构的变化,要素构成的变化是产业结构演进的基础,这也是“结构红利假设”的基础。因此,我们有必要对改革开放至今我国生产要素和产业结构演进作一个简单的描述。

图1至图3展示了我国1978—2007年三次产业分类的要素结构和产值结构的总体变化趋势。图1表明,我国就业结构的变化具有一种单一稳定的趋势,即第一产业的就业比重逐年下降,第二、三产业的就业比重逐年上升,并且,第二产业的上升速度要小于第三产业,但是,我国目前第一产业就业比重仍然很高,2007年占40.8%,表明我国仍然是一个农业人口大国。[6]资本存量构成(图2)则与就业构成的表现显著不同,第一产业资本存量只占总资本存量的很小部分,长年不足2%,第二、三产业资本存量的比重较大,并存在较大的波动。两种要素构成变化相互作用的结果是产出结构的变化(图3),第一产业的产值比重在早期(1978—1983年)短暂的上升之后逐年下降,这可能与改革初期农村承包责任制的实施,农业生产力全面释放有关;第二产业比重在20世纪80年代微弱下跌之后逐渐上升,第三产业则是波动中稳步上升,2007年,我国第二产业产值121381.3亿元,所占比重为48.6%,成为一个名副其实的工业大国,30年的改革开放已使我国产业结构发生了巨大的变化。

图1 1978—2007年三次产业分就业构成变化

图2 1978—2007年三次产业分资本存量构成变化

图3 1978—2007年三次产业产值构成的变化

为体现生产要素构成的变化以及所带来的产业结构变化的阶段特征,表2给出了重要年份各种构成和各时间段的平均结构变动度。1978年改革开放政策实施之后,农村家庭联产承包责任制的逐步全面实施产生了大量的第一产业剩余劳动力,经济特区和经济开发区的设立以及国有企业改革和允许非公有制经济的发展大量地吸收了来自第一产业的劳动力,同时个体经济的快速发展和私营经济的涌现也使大量劳动力涌向第三产业。1978—1992年,我国第一产业就业比重下降了12个百分点,而第二、三产业就业比重则上升了4.4个百分点和7.6个百分点,劳动力向二、三产业差不多以4∶6的比例流出。1992年确定了建立社会主义市场经济体制的改革目标之后,私营经济蓬勃发展,外资也大量涌入,1992—2001年间,第一产业就业比重继续下降了8.5个百分点,第二产业就业比重却仅上升了0.6个百分点,表明劳动力大量转移到了第三产业。2001年之后,我国迅速而全面地融入全球经济体系,产品出口不断创下新纪录,工业特别是制造业又得到迅速发展,并逐步取得了“世界工厂”的地位,2001—2007年间,第二产业就业比重增加了4.5个百分点,向第二产业转移的劳动力与第二阶段相比又有所增加。

资本存量的结构变动不仅在整体上与就业结构大相径庭,甚至在局部也十分不同。前文资本存量的估计已经表明我国各次产业资本存量均有显著增长,不过产业之间的增幅存在显著差异。1978—1992年间,第一、二产业资本存量比重不增反减,第三产业资本存量也只增加了7.45个百分点。1992—2001年间,第一产业资本存量比重略增0.05个百分点,第二产业资本存量则下降14.06个百分点,第三产业资本存量则增加14个百分点,说明这一阶段资本主要流入第三产业,第三产业迅速发展。2001—2007年,第一产业资本存量比重稍有上升,第二产业资本存量比重大幅上升10.58个百分点,第三产业资本存量则下降10.64个百分点,投资主要流入到第二产业。三个阶段之间资本结构变动度反而有逐渐增加之势,这表明资本的作用越来越重要。资本流向的变化也是我国国情的反映,改革之初,较多依赖自有资本积累进行投资,资本结构的变化有限;1992年确定了建立社会主义市场经济体制的改革目标之后,外资开始大量进入,但是,当时中国工业企业自身存在改革困境,加上政策的限制,因此,投资大量投向第三产业;2001年之后中国逐渐加入全球产业分工体系,劳动密集型出口加工工业迅速发展,投资便又流向了第二产业。

劳动力流动和资本转移大大地改变了我国的产出结构,其表象就是产值结构的大幅变化。1978—1992年,劳动力从第一产业大量流向第二、三产业,农业产量大幅提高,轻工业和消费品工业迅速增长,第三产业也得到了发展。1992—2001年间,劳动力和资本均更多地流入到第三产业,第三产业比重继续增加,第二产业比重也略有回升。2001—2007年,我国迅速融入全球产业体系,劳动力和资本向制造业转移,我国成为“世界工厂”,第二产业的比重相比前一阶段又有所增加,经济发展水平的大幅提升,也促进了第三产业的蓬勃发展,第三产业产值比重进一步增加。总体上,三个阶段的劳动力和资本平均结构变动度均是在不断增大的,而产业结构的变化则较为平缓,存在轻微的波动,但是,在各次产业上存在明显的阶段性特征。

四、要素生产率的差异

按照Peneder(2002)的解释,产业部门之间生产率水平和增长率的差异与由此而导致的投入要素在部门之间的转移是“结构红利假设”成立的前提。

图4及图5描述了1978—2007年之间我国劳动力与资本的生产率变化情况。对于劳动力而言,不管是总体水平,还是各次产业水平上,劳动生产率都是呈上升趋势的,只是增长的幅度有所不同。图4清楚地表明,我国第二产业的劳动生产率水平高于第一、三产业,而第三产业又远较第一产业要高,同时,总体生产率水平则处于第一、三产业之间。同时,图中还显示三次产业劳动率水平的差距在1992年之后显著拉大。资本生产率[7]则呈现另一幅图景,第一产业资本生产率不仅显著高于其他产业和总体水平,而且存在较大幅度的波动。第二、三产业的生产率水平虽然处于上升趋势,但是升幅很小,并且第二产业略高于第三产业,总体水平则略高于第二、三产业。

图4 1978—2007年我国劳动生产率的变化

图5 1978—2007年我国资本生产率的变化

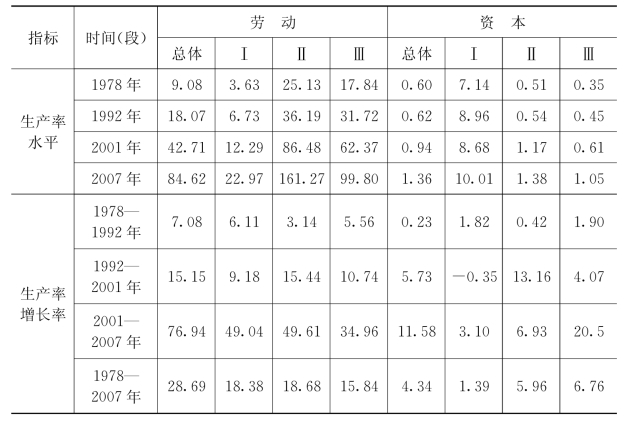

表3报告了我国改革开放以来,若干重要年份劳动力和资本的生产率水平与各阶段生产率增长率。1978年,三次产业的劳动生产率都不高,第一产业仅3.63百元/人,第二、三产业分别为25.13百元/人、17.84百元/人,第二产业为第一产业的6.9倍,第三产业为第一产业的4.9倍。其后,各次产业劳动生产率水平快速增长,并延续了所有三个阶段,到2007年第一、二、三产业分别为22.97百元/人、161.27百元/人、99.8百元/人,第二产业为第一产业的7.02倍,第三产业则为第一产业的4.34倍。在劳动率增长率上,各次产业虽然没有在劳动生产率水平上那么大的差别,但是也存在不同。这种第二、三产业与第一产业在劳动生产率水平上的极大差距和三次产业间劳动率增长率上的区别,保证了第一产业劳动力向二、三产业的长期流动,这也是“结构红利假设”的基础前提。

表3 我国1978—2007年要素生产率水平与增长率

注:1.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ分别表示第一、二、三产业。

2.劳动生产率为产业产值与产业就业人数之比,表示每人所创造的价值(单位:百元/人);资本生产率为产业产值与产业资本存量之比,表示每一元资本所创造的价值。

3.各时间段的生产率增长率是计算该段时期的平均增长率(%)。

资本要素生产率的差异则与劳动力相比存在较大的不同,在各个阶段是第一产业的资本生产率水平要远远高于第二产业,第二产业则略高于第三产业,其差异较之劳动力而言更大,1978年,第一产业资本生产率是第二产业的14倍、第三产业的20.4倍,到1992年差距增大,分别是第二、三产业的16.6倍和19.9倍,只是在后两个阶段差距有所缩小。到2007年第一产业的资本生产率为第二产业的7.25倍、第三产业的9.53倍,还是远远大于劳动生产率水平的差异。在资本生产率增长率上,资本生产率的变化也不像劳动力那么稳定,而是充满变数。在1978—1992年,第一产业的资本生产率增长率大幅上升,而第二、三产业则上升较少,其中第二产业的升幅尤其小,只有0.42%;到1992—2001年之间,第一产业的资本生产率增长率却变为负数,第二产业的资本生产率增长率则很大,高达13.16%,第三产业较前一阶段略高,为4.07%;在2001—2006年之间,第一、三产业的资本生产率增长率大幅增加,第二产业则有所下降。不过,从总体上看,从1978—2006年,在二、三产业上的资本生产率增长率上则相去不远。结合前文资本要素转移的特征,无论是从资本生产率水平还是资本生产率增长率的差异上看,资本转移并不是从低水平或低增长率向高水平或高增长率移动,这明显不符合“结构红利”假设的基础前提。

为什么劳动力的流动遵循从低水平或低增长率向高水平或高增长率移动的规律而资本转移则恰恰相反呢?我们需要从经济的现实中寻找答案。劳动力流动本身成本小,见效快,加上允许非公有制经济和个体、私营等其他经济形式的发展以及地区间户口政策的放宽,使得大量第一产业的劳动力有自己选择的空间,于是劳动力市场的自由流动较易形成。资本则截然不同,虽然第一产业资本生产率很高,但是在国民经济中的总体比重较小,将大量资本投入到第一产业显然是不现实的,而第二、三产业的资本投入受到较多的政策制约。1978—1992年间,行政指导在我国经济中占据重要地位,投资仍然较多受行政手段影响,主要是调整轻重工业、基础工业和消费品工业的不合理结构,而同时集体经济和个体经济虽然得到迅速发展,但是限制较多,因此,资本生产率增长有限。1992—2001年间,大力发展市场经济,私营经济快速发展,外资大量涌入,但是我国对投资领域限制较多,资本较多地流入了生产率不高的第三产业。2001—2007年,我国投资领域大大放宽,投资选择余地加大,因此,资本可以投入到生产率相对较高而又在国民经济中占据重要地位的第二产业中去。

总体来说,我国自改革开放以来,无论是在劳动力还是资本,以及要素生产率水平和增长率变化上,三次产业之间都是存在较大的差异,这一点是满足“结构红利假设”的基础前提的。但是,结合要素流向分析,我们发现劳动力与“结构红利”说相一致,而资本却违背了“结构红利”的假设前提。无论如何,劳动力和资本是最主要的生产要素,它们极大地影响着产业结构。前文的分析表明指出,我国在经济发展过程中劳动力和资本的构成比例不断地发生变化,它们所带来的产业结构的变迁到底对生产率的变化起到了多大的作用?这需要我们进一步的分析。

五、我国产业结构变化的增长率效应

考察由要素流动所导致的产业结构变化对生产率的影响的方法很多,大多数学者采用偏离份额法(Shift-share Method),因为这一方法能够很好地将由产业结构变化所带来的生产率的增长分离出来。偏离-份额法最早由Fabricant(1942)提出,并经过Dunn、Perloff、Lampard、Muth等人在20世纪60年代进行了扩展。它将生产率的增长分解为结构变化的贡献和产业部门内部增长的贡献两部分,而结构变化的贡献又可以进一步进行分解为要素的静态转移效应和动态转移效应。

假设g表示某种要素总体增长率,G表示某种要素三次产业的总体生产率水平,要素为劳动力或资本,下标0表示期初,t表示期末,i表示产业,i=1,2,3。si表示产业i要素占三次产业的比重,则偏离-份额法的理论模型为:[8]

(1)式右边第一项表示要素的静态转移效应,它反映了在要素生产率水平不变条件下,要素从生产率水平低的产业部门向生产率高的产业部门转移时所引起的要素生产率的增长效应,即由于产业结构变动所带来的生产率的变化;第二项表示要素的动态转移效应,它反映了要素向具有更高增长率的产业部门流动所带来的增长效应,它是产业结构变化和生产率变化的综合作用;第三项为产业部门内部的增长效应,它表示在产业结构不发生变动时各产业部门要素生产率增长的加权和。前两项之和即反映了产业结构变化的生产率增长效应,也即是结构效应。

表4报告了1978—2007年我国不同阶段的劳动力与资本要素生产率增长的偏离-份额法分解的结果。总体上,劳动生产率增长期主要还是来自产业内部劳动生产率的增长,尤其是第二产业内部生产率的增长,贡献率达31.05%。劳动力从低生产率水平的产业转移到高生产率水平的产业,即静态转移效应较小,只占6.48%,而劳动力从生产率增长率较低的产业向生产率较高的产业转移的效应,即动态转移效应则达31.31%,结构效应贡献生产率增长的37.79%。因此,劳动力转移的结构效应虽然不如产业内部增长效应大,但仍然是促进生产率增长的重要因素,这表明劳动力产业结构的变化具有明显的“结构红利”特征。

表4 1978—2007年要素生产率增长因素分解

产业内部增长效应和“结构红利”在不同的阶段也是存在差异的。1978—1992年,产业内部增长效应占64.46%,其中,三次产业的贡献相差不多,甚至第一产业贡献略高;1992—2001年及2001—2007年内部增长效应显著增加,尤其是第二产业贡献突出,超过40%。产业结构效应在后两个阶段明显小于1978—1992年,这种情形之所以发生可能是因为原来计划经济体制下高度扭曲的产业结构在第一阶段得到优化,结构效应迅速发挥作用,随着市场经济体制的趋于合理,产业结构的扭曲性大为降低,其“结构红利”也随之下降。

资本生产率的增长在某种意义上则是完全来自产业内部的作用,其主要贡献也是来自第二产业,第三产业次之,第一产业则较少。资本的产业结构分配不仅没有促进资本增长率的提升,反而抑制了其增长率的增长。1978—2007年,资本内部增长效应贡献了113.39%,而产业结构效应则为-13.39%。不过,从历史发展阶段来看,这种情况是在不断改善的,1978—1992年,资本产业结构效应贡献了资本生产率增长的-422.69%,对资本生产率增长具有极大的反作用,但1992—2001年,这种负的贡献率就降低到了-23.13%,到2001—2007年间资本结构甚至变得对其生产率的变化具有促进作用了,尽管其影响还很轻微。因此,我国产业结构在开放之初阻碍了资本生产率的提高,而逐渐演变为促进资本生产率的提高,这是我国产业结构优化的一个有力证据。资本由生产率水平低的产业转移到生产率高的产业,即静态转移效应由负变正,其动态转移效应则长期为负,Peneder(2002)称这种动态转移效应为负的情况为“结构负利假设”。其实,资本的这种“结构负利”现象不足为奇,从前文资本存量结构的变化和生产率水平及其增长率差异的考察中我们就已经发现,我国资本的转移并不是由低产业资本生产率水平和增长率的产业转移至高产业资本生产率水平和增长率的产业的。

为什么我国劳动力的产业结构能够产生“结构红利”,而资本的产业结构却是“结构负利”呢?根本原因就在于我国劳动力的流动性远远强于资本的流动性。劳动力首先从第一产业中释放出来,投入到集体经济和个体经济中去,而后开始了跨区域的地区性流动,这种自由流动使得就业结构具有较强的灵活性,与产业结构较容易匹配,结构效应得以显现。但是,资本转移正如前文指出的那样,受到政策的限制,特别在1978—1992年间,外商直接投资(FDI)还很少,资本严重缺乏,资本的生产结构则没有得到改善,反而极大地抑制了生产率的增长。1992年大力发展市场经济之后,FDI逐渐增年增加,但政府对低成长行业进行了更大力度的扶持(蔡红艳等,2004),不过资本的生产结构较以前相比有大幅改善,结构抑制作用大幅降低。2001年之后,中国迅速融入世界,不仅FDI迅速增加,而且国家资金开始变得十分充裕,投资变得更加自由,资本生产结构效应微弱显现出来。但是,由于我国资本市场仍然落后,资本流通性仍然不强,“结构负利”仍然继续存在。此外,还有一个重要的原因,就是规模经济的存在。我们知道1992年之后,资本主要向第二、三产业转移,而第二、三产业绝大部分行业都具有规模经济特征,规模收益的存在会使我们低估了结构效应。[9]

六、结 论

本文在估计了三次产业的资本存量的基础上,分析了我国1978—1992年、1992—2001年及2001—2007年三个阶段,产业结构的变化和生产要素的流动及其生产率水平和增长率的差异,进而利用偏离-份额法分析了产业结构的生产率增长效应,得到以下几个结论:

第一,长期以来,劳动力一直是从第一产业流向二、三产业,但是,资本转移则存在明显的阶段性特征。两种要素的结构变动度是在不断增大的,而产业结构的变化则较为平滑,存在轻微的波动,但是在各次产业上存在明显的阶段性。

第二,劳动力和资本两种生产要素在生产率水平和生产率增长率上在三次产业间均具有明显的差异,这种差异使得“结构红利假设”的假设前提得以满足。但是结合要素流向分析时,劳动力则与“结构红利”说相一致,而资本则不符合“结构红利”的假设。

第三,劳动力要素具有明显的“结构红利”,即劳动力结构的变化对劳动生产率的增长具有显著作用。劳动生产率的增长更多地来自产业部门,尤其是第二产业内部的生产率变化,吕铁(2002)对制造业的研究也表明产业内部生产率的增长对劳动生产率贡献更大。

第四,资本要素的三次产业分配抑制了资本生产率的提高,即资本的“结构红利”现象在我国不存在,反而出现了“结构负利”现象。劳动生产率的增长完全来自产业部门内部的生产率变化,其中第二产业的贡献达66.54%。

第五,无论是劳动力要素的“结构红利”现象,还是资本的“结构负利”现象都存在阶段性的特征。劳动力的产业结构效应在改革进程中趋于减弱,但对生产率增长仍旧具有较强的推动作用。1978—1992年,资本的产业结构分配极大地抑制了生产率的提高,但是,在1992—2001年间得到了显著的改善,并在2001—2007年间呈现微弱的“红利”,钱纳里(1989)关于在工业化进程中,经济结构转变影响经济增长的重要性随发展水平的不同而不同的观点在本文得到了有力的证明。

此外,本文的研究也表明,生产要素的自由流动对于产业结构效应的发挥是至关重要的。因此,其政策含义在于进一步推进劳动力市场和资本市场的完善,放宽投资限制,是推进产业结构优化的最好方式。但本文也存在不足之处,比如,第二、三产业中很多行业具有规模经济性,而这一特性会使我们低估产业结构效应,这也是本文以后有待继续深入研究的地方。

参考文献:

[1] J Fagerberg.Technological Progress,Structural Change and Productivity Growth:A Comparative Study.Structural Change and Economic Dynamics,2000,11.

[2] L Singh.Technological Progress,Structural Change and Productivity Growth in Manufacturing Sector of South Korea.The Institute of World Economy,Seoul National University,2004.

[3] R.R.Nelson,H.Pack.The Asian Miracle and Modern Growth Theory.Econometrica,1999,109.

[4] M Peneder.Structural Change and Aggregate Growth,WIFO Working Paper.Austrian Institute of Economic Research,Vienna,2002,182.

[5] M Timmer and A Szirmai.Productivity Growth in Asian Manufacturing:The Structural Bonus Hypothesis Examined.Structural Change and Economic Dynamics,2000,1.

[6] Hu,Zuliu and Mohsin S.Khan.Why is China Growing So Fast?.IMF Staff Papers,The International Monetary Fund.Washington,DC.1997.

[7] A.Young.Gold into Base Metals:Productivity Growth in the People's Republic of China during the Reform Period.The Journal of Political Economy,2000,111.

[8] [美]H.钱纳里、S.卢宾逊、M.塞尔奎因:《工业和经济增长的比较研究》,吴奇、王松宝译,上海三联书店1989年版。

[9] 胡永泰:《中国全要素生产率:来自农业部门劳动力再配置的首要作用》,《经济研究》1998年第3期。

[10] 蔡昉、王德文:《中国经济增长可持续性与劳动贡献》,《经济研究》1999年第10期。

[11] 郑玉歆:《80年代中国制造业生产率变动及其来源》,载郑玉歆、罗斯基主编:《体制转换中的中国工业生产率》,社会科学文献出版社1993年版。

[12] 吕铁、周叔莲:《中国的产业结构升级与经济增长方式转变》,《管理世界》1999年第1期。

[13] 郭克莎:《三次产业增长因素及其变动特点分析》,《经济研究》1993年第2期。

[14] 王小鲁:《中国经济增长的可持续性与制度变革》,载王小鲁、樊纲:《中国经济增长的可持续性——跨世纪的回顾与展望》,经济科学出版社2000年版。

[15] 何枫、陈荣、何林:《我国资本存量的估算及其相关分析》,《经济学家》2003年第5期。

[16] 张军、章元:《再论中国资本存量的估计方法》,《经济研究》2003年第7期。

[17] 吴方卫:《中国农业资本存量的估计》,《农业技术经济》1999年第6期。

[18] 黄勇峰、任若恩、刘晓生:《中国制造业资本存量永续盘存法估计》,《经济学》(季刊)2002年第2期。

[19] 吕铁:《制造业结构变化对生产率增长的影响研究》,《管理世界》2002年第2期。

[20] 张军、吴桂英、张吉鹏:《中国省际物质资本存量估算:1952—2000》,《经济研究》2004年第10期。

[21] 邱晓华、郑京平、万东华等:《中国经济增长动力及前景分析》,《经济研究》2006年第5期。

[22] 陈佳贵、黄群慧、钟宏武:《中国地区工业化进程的综合评价和特征分析》,《经济研究》2006年第6期。

[23] 蔡红艳、阎庆民:《产业结构调整与金融发展》,《管理世界》2004年第10期。

[24] 徐现祥、周吉梅、舒元:《中国省区三次产业资本存量估计》,《统计研究》2007年第5期。

[25] 李小平、陈勇:《劳动力流动、资本转移和生产率增长》,《统计研究》2007年第7期。

【注释】

[1]本文原载《中国工业经济》2009年第2期。

[2]对工业化进程的评价是一个较大的课题,最新的文献可见陈佳贵、黄群慧和钟宏武(2006)。本文只是根据我国重大的政策节点简单地将1978—2007年分为:1978—1992年、1992—2001年、2001—2007年三个阶段进行比较分析。

[3]对1979年是3年移动平均,1981年是4年移动平均,其余数据缺乏年份采用了5年移动平均处理。

[4]由于我们计算的是三次产业的比重,而且农村新增固定资产较少,对比重的影响较小,因此,这一处理是合理的。

[5]指数来源于历年《中国统计年鉴》,1990年之前没有固定资产投资价格指数相关数据,以工业品出厂价格指数替代,后文的分析数据均来自此,不再另行说明。

[6]我们在此将第一产业视为广义的农业。

[7]资本生产率在这里采用郭克莎(1993)的计算方法。

[8]模型推导为:由于 ,其中a表示资本或劳动力,Y表示GDP。而

,其中a表示资本或劳动力,Y表示GDP。而![]() Gitsit-Gi0si0,进一步变形我们有:Gitsit-Gi0si0=Gi0sit-Gi0si0+Gitsit-Gi0sit-Gitsi0+Gi0si0+Gitsi0-Gi0si0=Gi0(sit-si0)+(Git-Gi0)(sit-si0)+(Git-Gi0)si0,代入g的表达式即可得(1)式。

Gitsit-Gi0si0,进一步变形我们有:Gitsit-Gi0si0=Gi0sit-Gi0si0+Gitsit-Gi0sit-Gitsi0+Gi0si0+Gitsi0-Gi0si0=Gi0(sit-si0)+(Git-Gi0)(sit-si0)+(Git-Gi0)si0,代入g的表达式即可得(1)式。

[9]吕铁(2002)指出偏离-份额法没有考虑规模收益,使估算结果偏于低估结构效应。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。