一、农地非农化的影响因素分析

(一)城市人口

首先,城市人口是城市扩展的最初动力,主要体现在总量和结构两个方面。人口总量对建设用地的影响表现在两个方面:其一是居住和就业用地,具有刚性需求;其二是粮食和其他农产品用地。研究表明:土地面积变化与人口增长之间有明显的正相关关系,一般来说,城镇化水平越高,城镇人口越多,对土地用途转换的影响也越大,人口增长直接或间接地影响土地利用结构的调整与转换。美国学者唐纳德·博格对美国1929—1954年城市人口增长的数量与农地非农化作了相关研究,在这一期间每增加1个城市人口,需要增加0.105亩的农地非农占用。米多斯(1984)根据1950—1960年对美国西部44个县的航测,每增加1个人需要有0.008—0.174亩的土地用于非农用途。城市经济活动的增长带来了对各种经济活动(如工业、商业)的建筑空间的需求,同时为支持人们经济活动,则需要城市基础设施(如道路等)和服务设施(如学校、医院、绿地等)。一方面,人们通过生产技术、活动方式来调节并组织土地利用,并消耗土地利用过程中生产的产品;另一方面,人口增长会造成城市建成区交通拥挤、空气污染、住房匮乏、水源供给困难、犯罪率上升等相关问题,使城市生产、生活的质量大幅度下降,将城市的居民、住宅、企业等“抛出”城区,侵占城乡接合部的集体建设用地。因此,提出以下待检验的命题。

命题1:随着大量农村劳动力涌入城市寻求就业机会,并有很大一部分转化为城市中的非农人口,刺激了对新增住房用地的需求,导致大城市纷纷向外扩张,把农地转化为非农的建设用地。

(二)产业集聚

集聚意味着经济活动集中在某些特定且有限的范围,如果集聚的同时还降低厂商成本了,即可认为就存在集聚经济。也就是说,厂商为了追求成本的降低而愿意集中到一起,城市由此就产生了,这正是Alfred Mashall(1920)的观点。他认为集聚主要有两种表现形式:第一种集聚能为产业内部的厂商带来正外部性,同时这种外部性被内化在该产业中,没有溢出到其他产业;第二种集聚则对当地产业产生正外部性,但是这个外部性只为当地的企业所享有,所以促进了当地的经济规模和城市规模不断扩大。Bertil Ohlin(1933)在他的代表作《地区和国家间的贸易》中,进一步把集聚经济划分为厂商内部集聚经济、地方化经济、城市化经济和产业间的联系。Hoover(1937)认为,在Ohlin所提出的四种集聚经济中,地方化经济和城市化经济对大工业城市的形成和扩张是十分重要的。Fujita and Hu(2001)利用中国省级面板数据模型发现,1985—1994年间的纺织、服装、机械、电子、金属、橡胶塑料等工业在上海市、江苏省、广东省等地出现了明显的集聚,这些工业中的集聚所带来的内部规模经济加速了城市化进程。因此有以下命题。

命题2:随着大量新兴产业在大城市集聚,带动了一系列相关产业的发展,产业集聚加速了城市化的进程,进而加大了对城市新建厂房用地的需求,从而导致城市向周边地区扩张,把农地转化为非农用地。

(三)政府推动

目前我国的土地一级市场由各地方政府垄断,它们决定着土地的供给量。自从2004年3月31日著名的“8·31大限”出台,使城市生产生活所需要的绝大部分建设用地都通过土地招拍挂方式获得。在城市用地紧张的时候,地方政府自然有低价向农民征地的动机,把农地转化为非农建设用地,在“低买高卖”的同时获得大量土地出让金。根据2004年6月十届全国人大常委会第十次会议公布的一份土地管理执法检查情况报告:1992—2003年,全国土地出让金收入累计达1万多亿元,其中2001—2003年累计达9 100多亿元,土地出让金净收入占政府预算外收入的60%以上,有“第二财政”之称,特别是发达地区的地方财政更是成为名副其实的“土地财政”(刘守英、蒋省三,2005)。同时对我国正处于“晋升博弈”下的地方官员来说,由于中央政府采取的是一种“锦标赛”式的政绩考核机制(周黎安,2004,2007),在这样一种唯GDP至上的考核模式中,各地方政府自然会拼命发展地方经济,为“增长而竞争”(张军,2005)。如前所述,此时一方面通过农地非农化能够为城市新增劳动力提供生产和生活的建设用地,繁荣就业,提高社会产出水平,从而拉动经济增长;另一方面招商引资成了地方政府发展当地经济的一个很重要的手段。在这场“让利竞赛”中,土地成了一个很重要的竞争砝码,不少地区甚至开出了“零地价”的超优惠政策,这样一来自然也加大了对廉价农地的征用数量。因此,城市化对农地的需求在很大程度上并不是由城市经济发展的微观主体决定,而是由地方政府主导驱动的,此时城市化进程对土地的需求可看成为外生的因素,主要取决于政府的决策行为(张良悦等,2008)。故提出如下命题。

命题3:对于处在“土地财政”和“晋升博弈”双重激励下的地方政府而言,为了实现土地出让金和晋升机会的最大化,因而在现实生活中加大了对农地征用的力度,导致了农地非农化规模的扩大。

(四)房地产投资

1998年房地产市场化改革以来,我国的房地产业进入了一个高速发展时期,特别是2003年以来,随着房价水平在全国一路攀升,我国掀起了一场“房地产热”。一个很明显的标志就是房地产开发投资额从1999年的4 103.2亿元一直增加到2007年的25 279.7亿元,占全社会固定资产投资总额的比重也从1999年的13.7%上升到2007年的18.4%。考虑到这还是国家已经出台了许多抑制房地产投资过热政策后的结果,因而这一比例其实已经非常高了。房地产投资过热自然也拉动了对土地的需求,图8.1可以清楚地体现出两者间的关系。

图8.1 房地产开发投资额与土地购置面积关系图

注:以上数据来源于中经网统计数据库。

从上图可以看出,房地产开发投资额的增加十分明显地带动了对土地的需求,两者有着非常相近的变化趋势,经计算,它们之间的相关系数高达86%。由于现在许多大城市自身的建设用地已经饱和,因此开发商购置的土地面积绝大部分来自地方政府向周边地区农民的征地,故提出如下命题。

命题4:随着房地产投资的上升,加大了开发商对城市建设用地的需求,进一步加速了农地非农化的进程。

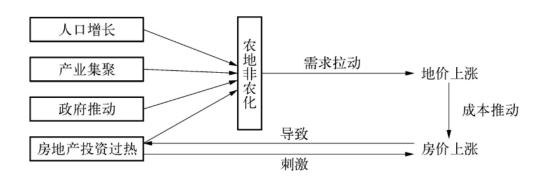

综上所述,工业需要厂房来生产,居民需要住房来提供生活的基本保障。随着经济发展,城市居民对教育、医疗、娱乐、休闲等日常需要也提出了更高的要求,这些在很大程度上是房地产投资过热的成因。再加上地方政府在土地转让中所获得的巨大收益,这一切都导致了大中城市对周边地区农地的迫切需求。因此,本书认为非农人口的增加,产业集聚的形成,政府自身利益的推动,房地产投资的上升是导致大中城市农地非农化进程的主要原因(如图8.2所示)。此外,外商投资水平、城市基础设施状况以及国家在土地出让的相关政策也在一定程度上影响着农地非农化进程。下面将要收集相关数据对上述四个命题进行检验,研究城市人口、产业集聚、政府作用、房地产投资是否对农地非农化进程产生显著的正向影响,各自影响的方式及其影响程度。

图8.2 农地非农化及其影响因素对房地产价格的作用机理

二、数据来源与变量选取

本书主要研究大中城市周边地区农地非农化进程的影响因素,这里中等城市是以2006年城市非农人口在50万—100万为标准,大城市为非农人口在100万以上,这样我们就得到了130个样本,其中,中等城市75个,大城市55个[2],时间跨度从1999—2006年,本书的数据除产业集聚由作者整理得到以外,其他数据全部来源于中经网统计数据库。

由于数据的可得性,无法获得130个样本城市每年征地面积的数据,本书与张良悦等(2006)一样,采用市辖区建成区土地面积(area)作为被解释变量,单位为平方千米。事实上,近年来城市面积的扩大,除了少数是由于行政划拨把周围县市区给合并进来外,如现在北京的大兴区、房山区等,其他都是通过向农民征地得来的。而且即便是行政划拨过来的土地,也是由于城市经济发展迅速,城市非农人口激增,产业集聚的加大,现有城市的土地不能满足生产和生活的需要。例如,前不久国务院同意把原属珠海的横琴岛作为澳门大学新校区校址,并授权澳门特别行政区依照澳门特区法律对新校区实施管辖,因此也可以用前面提出的几个因素来解释。

解释变量中产业集聚(diversity)用产业多样化指标来衡量,计算时采用1减去各产业就业的Herfindahl指数。这里HHI si=Li/L,(i=1,2,…,n),Li为某城市第i个产业的就业人数,L为该城市总的就业人数,该城市共有n个产业。特别的,如果每个产业的就业人数都相等,等于1/n,那此时的HHI=1/n,diversity=1-1/n。随着该地区产业数n的增加,产业集聚度也就越大。

si=Li/L,(i=1,2,…,n),Li为某城市第i个产业的就业人数,L为该城市总的就业人数,该城市共有n个产业。特别的,如果每个产业的就业人数都相等,等于1/n,那此时的HHI=1/n,diversity=1-1/n。随着该地区产业数n的增加,产业集聚度也就越大。

非农人口(population)采用的是市辖区年末非农业人口数,单位为万人。本书用市辖区地方财政预算内支出(expenditure)(单位为万元)来衡量地方政府在农地非农化过程中的推动作用,之所以选择财政支出主要是基于如下考虑。一方面,地方政府财政支出包括城市基础设施建设费用、城区改造和扩建费用等,大搞城市建设在一定程度上都可以视为地方官员的“形象工程”和“政绩工程”,为实现自身的晋升也打下了一个重重的砝码。同时这些支出也体现了地方政府对推动城市化建设的愿望,而这无疑都加速了农地非农化进程。另一方面,财政支出跟财政收入高度相关,在一定程度上也可以体现出政府在农地非农化进程中通过“低买高卖”所取得的土地收益。如果选取财政收入作为衡量政府推动作用的解释变量,考虑到“土地财政”的特点,地方财政收入中的很大一部分来自土地出让金。因此,农地非农化的面积越大,向农民征地越多,那么相应的财政收入也应该越高,这样财政收入就是一个内生解释变量,这时候财政支出不失为一个好的替代变量,从而避免了模型的内生性问题。

房地产投资(investment)采用的是市辖区房地产开发投资额,单位为万元。此外,本书还选取了一组控制变量,以保证回归结果的可靠性。它们是反映外商投资水平的市辖区外商协议投资额(fdi),单位为万美元;体现城市基础设施建设情况的市辖区人均铺装道路面积(road),单位为平方米;市辖区每万人拥有公共交通车辆(bus),单位为辆;反映城市人力资本水平的医生数(doctor),单位为人;同时考虑到旨在严格控制建设用地供应总量的2001年国发15号文件《关于加强国有土地资产管理通知》的影响,本书设立了一个时间虚拟变量(time),让2002年及其以后各年都取1。下表8.1给出了本书所有变量的描述性统计。

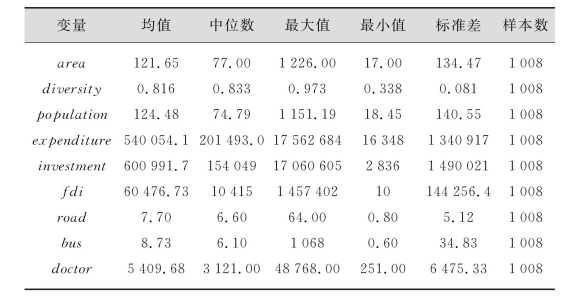

表8.1 变量的描述性统计

由于本书选取的是130个城市8年的面板数据,理论上应该有1 040个样本,剔除某些变量的缺失值后,得到1 008个样本的非平衡面板。从上表可以看出,area、population、expenditure、investment这些变量的标准差非常大,说明这些大中城市之间,无论是在城市规模还是经济实力上,都存在着非常明显的地区差异,充分体现了我国区域经济发展的不平衡性,这样采用面板数据模型就能够充分体现各个个体之间的异质性。

三、计量结果及其解释

(一)计量模型设定

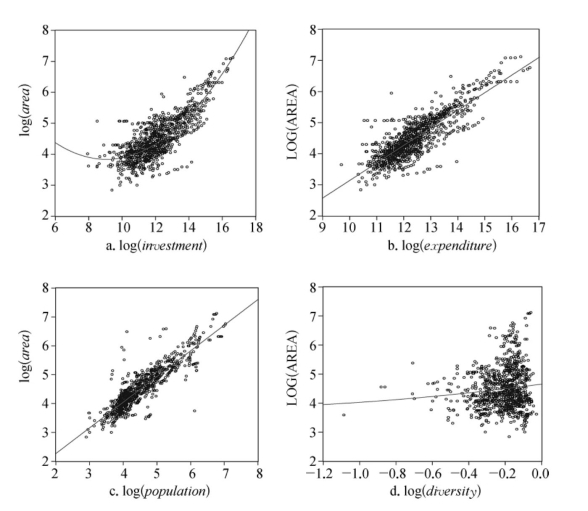

在回归之前,笔者通过观察非农人口、产业集聚、政府支出、房地产投资额这几个关键解释变量与被解释变量城市土地面积的散点图,以确定模型的形式。为了避免异方差,在回归时先取了自然对数,房地产投资、政府支出等名义变量都已经调整以1999年为基期的实际变量。本书在计量时采用的是Eviews6.0中的panel程序,不同于pool,panel特别适合于处理本书这样的个体数比时期长的“宽而短”的面板数据,如图8.3。

图8.3 城市土地面积与各主要解释变量的散点图

从上面的散点图可以看出,非农人口、政府支出与城市土地面积有着非常明显的线性关系,房地产投资则呈现出与土地面积的抛物线关系,唯一不好判断的是产业集聚与土地面积的关系,图形近似抛物线形式。从上面的变量描述性统计中也可以发现,由于相对于自变量diversity,因变量area的标准差特别大,以致异方差特别严重,所以抛物线关系体现得不是很明显。因此本书采用截面加权广义最小二乘估计,以克服各个城市之间可能存在的异方差。

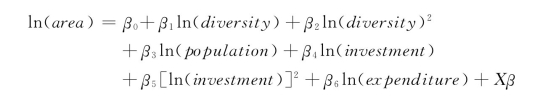

综上,计量模型设定如下:

其中X为一组控制变量,包括医生数量、公交车数量、人均道路面积、外商协议投资额等,根据前面的理论分析,本书预期β2、β3、β5、β6的系数为正,如表8.2。

(二)回归结果的经济学解释

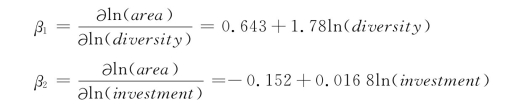

从表8.2的回归结果可以看出,无论是对全样本还是对大中城市进行分样本的回归,还是加或不加几个控制变量,本书所关注的非农人口、政府支出这两个变量的弹性都显著为正,从而证实了命题1和命题3:城市人口的增加,政府支出的扩大都对农地非农化进程有明显的推动作用。中等城市的样本中,土地面积和产业集聚、房地产投资并没有表现出二次关系,与本书事先预期的不大一样,这就需要对其进一步进行理论分析。根据全样本中的模型2,分析产业集聚的弹性β1和房地产投资的弹性β2,其中:

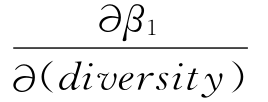

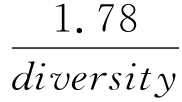

对于β2而言,在房地产投资的样本范围内除了极少数样本点外[3],在其他绝大多数情况都是个正数,从而也证实了命题4:房地产投资推动了农地非农化的进程。但是对于β1,由于diversity处于0—1之间,那么其对数值就是一个负数,则当diversity取一个比较小的值的时候,β1就是一个负数。由于 =

= >0,随着diversity的增加,β1也会随之增加,最后变成一个正数。令β1=0,此时可以得到临界值diversity*≈e-1/3≈0.72。也就是说,当一个城市当年的产业集聚度没有达到0.72的时候,产业集聚度的增加并不对农地产生更大的需求。只有当产业集聚度超过0.72以后,产业集聚的增加才对农地非农化进程产生正向影响。为什么这里存在一个临界点了?或许通过找出那些产业集聚度在0.72以下的城市,有助于我们解释这一现象。

>0,随着diversity的增加,β1也会随之增加,最后变成一个正数。令β1=0,此时可以得到临界值diversity*≈e-1/3≈0.72。也就是说,当一个城市当年的产业集聚度没有达到0.72的时候,产业集聚度的增加并不对农地产生更大的需求。只有当产业集聚度超过0.72以后,产业集聚的增加才对农地非农化进程产生正向影响。为什么这里存在一个临界点了?或许通过找出那些产业集聚度在0.72以下的城市,有助于我们解释这一现象。

在130个城市8年的1 040个样本中,产业集聚度在0.72以下的有128个样本,约占全部样本的12.3%,这128个样本来自33个城市,这33个城市既有来自本溪、葫芦岛、鹤岗这些中等城市,也有来自包头、鞍山、常州等大城市,甚至还包括厦门这样的副省级特大城市,当然产业集聚度低于0.72的绝大多数还是中等城市。在这里面我们要特别关注的是那些在1999年到2006年中绝大多数年份(8年中有4年以上)都低于0.72和那些产业集聚度特别低(比如低于0.6)的城市,它们是苏州(2003年以来就一直低于0.72,特别是2006年降到了0.49)、泉州(除1999年为0.724,以后各年都在0.6左右)、珠海(最高不过2001年的0.703,最低为2004年的0.536)、惠州(情况与珠海类似,但是产业集聚度更低,最低点为2005年的0.414)、伊春(虽然没有一年高于0.72,但是没有特别低的时候,平均都在0.68水平)、东营(1999—2004年在0.58左右,2005、2006两年都达到了0.74的水平)、厦门(没有一年高于0.72,平均在0.62左右)。这几个城市中,伊春和东营分别是以从事林业和石油这些自然资源的采集、加工为主的专业化城市,产品多样化程度不是很高。其他如珠海、厦门等都属于东南沿海开放城市,以外贸产业为主,集中发展外向型经济,因而产品多样化程度也不是很高。至于苏州这样的新兴工业化城市,由于农地非农化进程完成的较早,在本书研究的这个样本期间基本处于“无地可卖”的状况,与新加坡工业园和中国台湾高新工业园处于产业转移的调整期相类似,集聚下降可能属于阶段性现象。

上述这些代表性城市的产业发展状况,只能够从一个侧面上说明集聚程度较低时不一定导致农地非农化,但是它并没有说明为什么产业集聚存在一个临界点,超过该点后,产业集聚度的增加将导致农地非农化,而这正可以由空间经济学的相关理论进行解释。根据Paul Krugman(1991)提出的“核心—边缘模型”(以下简称CP模型),产业集聚导致核心—边缘结构的出现,并不是一开始就形成的,整个经济系统是从对称结构开始演化的,当贸易自由度比较小时,还没有超过突破点,这时候对称结构是稳定的;当贸易自由度逐渐开始变大,超过了维持点,此时核心—边缘结构是稳定的,这时候产业开始在核心区集聚,大量的劳动力和产业在此集中。自从2001年我国成功加入WTO以后,无论是各国间、还是区际间的贸易自由度大大得到了提高。虽然不排除有苏州这样产业集聚度逐年下降的城市,但这毕竟只是极少数,我国绝大多数城市的产业集聚度都有了一个较大幅度的提高。在产业集聚度超过维持对称均衡结构稳定的临界点后,自然导致大量劳动力和产业在该城市集中,从而加速了农地非农化进程。在CP模型中,通过“需求关联循环累积因果关系”,集聚力能够不断地自我强化。所谓需求关联循环累积因果关系,其中“循环累积”是指人口转移导致消费支出的转移,消费支出的转移又导致生产活动的转移,生产活动的转移又反过来激励人口的转移,而“需求关联”是指需求在空间分布上的变化是实现上述循环机制的杠杆。随着城市非农人口增加,势必有相当一部分人口需要向外转移,这主要是通过城市向周边的农村扩张,把农地转化为非农建设用地。正是在农转非的过程中,许多农民在失去赖以生存的土地后,纷纷加入到城市打工者的浪潮中,导致城市人口进一步增加,进而对农地产生更大的需求,这种不断循环反馈机制就能够解释,为什么土地面积对产业集聚度的弹性β1随着产业集聚度的增加而增加,只不过增加的幅度是越来越小的。但也正是由于这种需求关联循环累积因果关系,导致了城市非农人口的内生性问题,对此,本书在后面还将对由内生解释变量引起的模型稳健性问题进行进一步的讨论。综上,通过借鉴空间经济学关于产业集聚的理论,就能够较好地解释本书中大城市中产业集聚临界点的存在和农地非农化进程加速这两个关键问题。

在对中等城市进行回归时,产业集聚与房地产投资两者的平方项都不显著,也就是说两者对土地的需求弹性都为常数,而不像大城市,随着产业集聚与房地产投资的增加,其各自的弹性也相应变大。之所以存在这种差别,主要还是由于中等城市人口规模较小,市场需求有限,在该地区不存在明显的需求关联正向反馈机制,因而没有推动农地非农化进程的加速形成。

虽然非农人口、产业集聚、政府财政支出、房地产投资额这四个因素是造成我国大中城市农地非农化进程的主要因素,但是具体到大中城市中,各因素还是起着不同的作用。对大城市而言,虽然其人口规模较大,但是此时非农人口增加并不是导致农地非农化进程的主要因素,而是主要通过需求循环累积因果关系,使集聚力不断增强,并借助空间经济学中的“市场放大效应”(Baldwin,1999),通过产业集聚度和房地产投资的非线性增长来实现,因而造成大城市农地非农化进程的主要因素是产业集聚和房地产投资。而中等城市由于人口规模较小,受市场规模的限制,不存在明显的需求关联循环累积因果关系,因而没有形成对产业集聚和房地产投资的正向反馈机制,农地非农化过程的主要推动力还是来自单纯非农人口的增加,一旦城市非农人口达到一定数量,需求循环累积因果关系就开始凸显。同理也可以在一定程度上解释为什么产业总是在大城市集中,房地产投资过热也总是发生在大城市。

为了比较不同变量影响程度的大小,本书计算了上述四个变量的标准化系数,从大到小依次是政府财政支出、房地产投资、非农人口数和产业集聚度,说明了对农地非农化进程影响最大的是政府财政支出,说明政府基于自身利益的考虑在其中充当了第一推动力的角色,此外房地产投资也扮演了非常重要的作用,这也很符合目前中国社会的现实情况,2004—2011年楼市异常火爆,房价飞速上涨,房地产市场的高额利润如今吸引了国内各行各业和国外游资的进入。眼前的这股房地产投资过热浪潮大大加速了农地非农化的进程。房价上涨及由此产生的暴利引发过度的房地产投资,投资过热导致土地稀缺而加速了农地非农化进程,农地非农化运动通过需求拉动了地价上涨,反过来地价作为成本在一定程度上又推动了房价上升,这样不断循环下去造成了目前房价与地价螺旋攀升的局面,而且农地非农化运动的迅猛势头产生了对农村土地的强烈需求,从而更大程度上拉动了地价的上涨,地价上升由于前面提到过的容积率的调节作用以及众多房地产企业的竞争,其作为成本推动房价上涨有限,这也是为什么土地招拍挂制度实施后,地价相对于房价增长更快的原因。

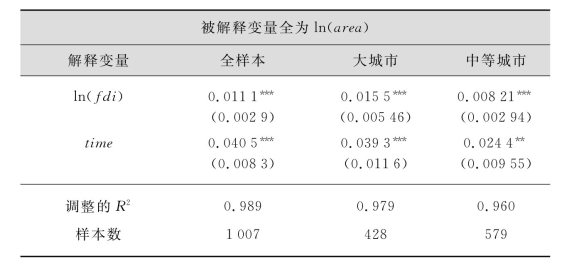

对于本书不是特别关注的控制变量,除了反映城市基础设施建设的每万人拥有公交的数量这一变量不显著(对全样本和大城市回归时)或者微弱的负相关(对中等城市回归时),其他变量的符号都是在预期中的。特别是反映2001年国发15号文件《关于加强国有土地资产管理通知》影响的时间虚拟变量(time),其值在大城市和中等城市分别为0.040和0.044,说明该政策出台后,城市土地面积仍然以每年平均4%、4.4%的速度分别在大中城市增长,从而表明该政策严格控制建设用地供应总量的效果并不理想,这也从另一个侧面反映了非农人口、产业集聚、政府财政支出、房地产投资额对农地非农化进程的强劲推动力,致使政府政策失灵。

四、稳健性结果讨论

如前所述,由于这种需求关联循环累积因果关系,城市非农人口的增加通过农地非农化进程导致了城市的扩张,而城市土地面积的扩大反过来又为进一步吸纳外来劳动力创造了条件,进城务工人员的增加在很大程度上又增加了城市非农人口的数量。因此,我们完全有理由相信非农人口是一个内生解释变量,这时候可以通过Hausman检验模型的内生解释变量问题[4]。笔者选取工资总额(salary)的对数及其对数的平方作为工具变量。因为工资总额一方面与内生变量城市非农人口高度相关,经计算,两者的相关系数达到了0.87,城市非农人口越多,相应的工资总额也应该越大。更重要的是工资总额的增加与城市土地面积的扩张没有什么必然的联系。因此它是一个非常好的工具变量,同样我们也可以对其有效性进行检验。

首先是工具变量salary和内生变量population的相关性检验,如果两者的相关性很弱,则称之为弱工具变量,从而使后续的统计推断失效。本书以内生变量ln(population)作为因变量,以其他外生变量diversity等和工具变量ln(salary)、[ln(salary)]2作为解释变量进行回归,对ln(salary)、[ln〔salary)]2前的系数进行联合显著性检验,此时的F统计量为73.28,即可以认为工具变量与内生变量是高度相关的[5]。由于此时工具变量的个数比内生变量多,需要采用过度识别检验工具变量的有效性。方法如下:首先,用2sls估计模型2,并提取其残差ε1,然后用残差ε1对模型2中所有外生变量回归,得到其拟合优度R2。在所有工具变量与残差ε1不相关的原假设下,nR2~χ2(q),其中n是辅助回归中的样本容量,q是工具变量与内生变量个数之差。如果nR2超过了在某一显著性水平下(通常是5%)χ2分布的临界值,则拒绝了原假设,这时其中至少有一个工具变量与残差是相关的,从而工具变量是无效的。按照上述方法,得到拟合优度R2=0.003,此时样本容量n=1 008,则nR2=3.024。由于在5%的显著性水平上,χ2(1)的临界值是3.841,则不拒绝所有工具变量都与残差ε1不相关的原假设,此时工具变量都是有效的。

在找到了满足相关性和外生性的工具变量之后,再对被怀疑是内生变量的非农人口进行内生性检验。首先用被怀疑的内生变量ln(population)对模型2中所有其他的解释变量和工具变量ln(salary)、[ln(salary)]2进行回归,并提取其残差ε2。然后把该残差加入到模型2作为一个新解释变量中继续回归,如果其系数显著,则说明population确实是一个内生变量[6]。按照上述方法,所得到残差ε2的t统计量为-2.74,该变量在1%的水平上显著,从而证实了population的内生性。下面本书就用ln(salary)、[ln(salary)]2作为工具变量,对模型2、模型4、模型7进行两阶段最小二乘回归,检验其结论是否发生变化。

表8.3 两阶段最小二乘回归结果

续 表

注:(1)每个变量估计值下面小括号中报告的是面板稳健性标准差。

(2)***表示在1%的显著性水平上显著,**表示在5%的显著性水平上显著。

与前面对应模型的结果相比较,中等城市前后发生了比较大的变化,最明显的变化有两处:一是非农人口的弹性由原来的0.13变成现在的0.744,有了非常明显的提高;二是变化是政府支出变得不显著了。这个结果也进一步支持了前面笔者的结论:对中等城市而言,城市非农人口的增加是造成农地非农化进程的最主要驱动力。全样本和大城市的结果则没有多大变化,特别是全样本中产业集聚度的临界点此时为e-7/18≈0.7,与前面相比变化非常小,因此前面关于大城市产业集聚和房地产投资对农地非农化进程非线性影响的解释是正确的。

综上,本书证实了非农人口的增加、政府投入的上升、产业集聚的形成和房地产投资过热是目前农地非农化的主要驱动力,其中政府投入和房地产投资是最主要的力量,这一点在大城市表现得更加明显。本书认为正是目前这股由房地产投资等因素引起的强烈地农地非农化浪潮,产生了对土地极大的需求,从而拉动了地价的大幅上涨。而房地产投资这些农地非农化运动的驱动力又在很大程度上刺激了房价的上升,从而导致了如今房价与地价螺旋上升的局面。

【注释】

[1]本章主要内容来自周京奎、王岳龙,“大中城市周边农地非农化进程驱动机制分析——基于中国130个城市面板数据的检验”,《经济评论》,2010年第2期。

[2]其中,大城市55个:深圳、郑州、长沙、南昌、兰州、昆明、唐山、合肥、乌鲁木齐、淄博、徐州、贵阳、苏州、湛江、福州、临沂、江门、南宁、鞍山、烟台、吉林、抚顺、宁波、邯郸、茂名、惠州、大同、包头、淮安、宿迁、常州、齐齐哈尔、洛阳、厦门、上海、北京、重庆、天津、广州、汕头、南京、武汉、沈阳、成都、佛山、哈尔滨、西安、济南、青岛、杭州、长春、大连、石家庄、太原、无锡。

中等城市75个:大庆、潍坊、衡阳、芜湖、襄樊、淮南、岳阳、保定、珠海、西宁、海口、柳州、商丘、南通、枣庄、本溪、呼和浩特、扬州、盐城、秦皇岛、伊春、平顶山、淮北、中山、鸡西、锦州、张家口、银川、新乡、东莞、宜昌、阜新、泰安、菏泽、安阳、镇江、营口、牡丹江、阳江、东营、温州、荆州、焦作、蚌埠、桂林、泉州、绵阳、鹤岗、自贡、佳木斯、辽阳、日照、丹东、株洲、开封、黄石、连云港、邢台、南充、湘潭、济宁、清远、咸阳、南阳、宝鸡、四平、长治、攀枝花、盘锦、阳泉、赤峰、葫芦岛、常德、马鞍山、莱芜。

[3]经查只有7个样本。

[4]关于该方法的具体应用可参考伍德里奇,《计量经济学导论:现代观点》,中国人民大学出版社,2003年,第483页。

[5]一般而言,如果F小于10,则认为是弱工具变量;反之则认为工具变量和内生变量高度相关,见王志刚,《面板数据模型及其在经济分析中的应用》,经济科学出版社,2008年,第43页。

[6]至于为什么残差显著,则说明变量是内生的。限于篇幅,本书不再详细说明,感兴趣的读者可查阅伍德里奇,《计量经济学导论:现代观点》,中国人民大学出版社,2003年,第484页。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。