李树茁,韦艳,姜全保

摘要:基于已有的数据、研究成果及中国政府和社会的干预实践,对有关改善中国女孩生存的研究和实践进行回顾式的评述和展望。中国一直存在对女性的歧视,近年来中国持续升高的出生性别比和偏高的女孩死亡水平,反映出女性社会地位低下和女孩生存风险恶化。对女孩的歧视包括出生前和出生后的歧视。文章描述了中国高出生性别比和女孩死亡水平偏高的趋势和区域差异,分析了女孩生存环境恶化的直接和间接原因及其引发的人口和社会后果。通过比较国际社会的经验和中国政府及社会的认识与行动,讨论了改善中国女孩生存的前景及相应的措施。关键词:女孩生存;出生性别比;女孩死亡水平;中国

一、背景

随着中国社会经济的发展和现行生育政策的实施,中国的生育率持续下降。在中国传统文化一直存在强烈的男孩偏好和对女性的歧视的条件下,近20年生育率的持续下降伴随着出生性别比(Sex Ratio at Birth,简称SRB)持续上升和女孩死亡水平相对偏高(Excess Girl Child Mortality,简称EGCM)(Zeng et al.,1993;Das Gup ta and Li,1999;Liet al.,2004),导致了女性人口缺失和“失踪女孩”现象。这些不仅损害了女孩生存、参与和发展的权利,而且造成中国人口男女比例失衡,从而引发一系列人口与社会问题,影响中国社会的长期稳定和可持续发展(郭志刚和邓国胜,1995;Das Gupta and Li,1999;Cai and Lavely,2003; Banister,2004;Li et al.,2004)。

中国的女孩生存问题引起了中国学者、公众、政府和国际社会的广泛关注。自1980年代中期以来,很多学者从现状、原因、人口与社会后果、政策和干预行动等方面进行了深入的分析。目前,已有的研究大多集中于分析高SRB的趋势、原因和后果(张翼,1998;Gu and Roy,1995;Park and Cho,1995;Murphy,2003;Löfstedt et al.,2004);也有一些学者对中国EGCM的原因和机制作了深入的分析(李树茁和费尔德曼,1996;李树茁和朱楚珠,2001; Lavely,1997;Li et al.,2004);少数学者将两方面结合起来进行了分析,但多侧重于女性数量的短缺和男女比例失衡(Attané,2004;Banister,2004);一些研究更认识到女孩生存问题是男女不平等现象在人类生命最初阶段的集中反映,日益关注女性地位和权益。在学者们进行深入研究的同时,中国政府和社会也做出了积极的努力,颁布和实行了一系列保护和提高女孩和妇女地位的政策法规,还在全国范围内采取了干预试点和专项行动(施春景,2005)。

本文将回顾式评述国内外关于中国女孩生存的研究和实践的状况,分析中国女孩生存的历史和现状,并基于国际社会经验的对比,考察中国政府和社会的干预政策和行动,进而展望中国女孩生存的未来趋势。

二、数据来源和评价

本文使用的中国SRB和婴幼儿死亡水平的数据主要来源于以下渠道。第一是人口普查数据;第二是相关政府部门公布的统计数据和专项调查数据;第三是学者们的调查和研究成果。

人口普查数据虽然资料丰富,可靠性较高,但是多数数据源存在质量问题,主要是出生和死亡人口的登记漏报(Banister,2004)。出生漏报的一个主要原因就是躲避计划生育管理(Banister,1987,1994),而且女性的漏报程度要比男性的严重(高凌,1993;涂平,1993;李树茁等,2005a;Zeng et al.,1993;Croll,2001)。由于存在漏报,尤其是女婴的漏报严重,一定程度上影响了统计的SRB的真实性。另外,出生和儿童死亡人口的漏报,也在一定程度上影响了中国儿童死亡水平和模式的可靠性(李树茁,1994;李树茁等,2005a)。相关政府部门公布的统计数据也存在问题。比如计划生育系统的数据有不实之处(于学军和王广州,2001),而且国家人口和计划生育委员会、公安部和国家统计局公布的历年出生人数也相互矛盾,这些也影响了数据的可靠性。

关于数据质量争论的一个焦点是普查数据中的瞒报和漏报的性别问题,这在很大程度上影响了报告的SRB和婴幼儿死亡水平。有的研究认为女性婴幼儿瞒报、漏报严重(李树茁等,2005a);也有一些研究认为数据虽然在一定程度上受到瞒报和漏报和统计不实等问题的影响,但并不存在严重的性别选择性的瞒报和漏报(Banister,1992;Johansson and Arvidsson,1994)。因此,偏高的SRB和女性婴幼儿死亡水平主要不是数据造成,它基本反映了真实的状况(Banister,2004)。即使校正了瞒报和漏报等误差,SRB和女性婴幼儿死亡水平的异常也是非常显著的(Yuan,2003)。

尽管本文使用的数据在一定程度上受到上述问题的影响,但能基本真实地反映出中国儿童生存的状况。特别指出,本文所使用的1990年和2000年的婴幼儿死亡率是调整过的数据(李树茁,1994;李树茁等,2005b)。

三、历史和现状

对女孩的歧视包括出生前和出生后的歧视,从而导致“失踪女孩”现象的发生。出生前的歧视主要是指性别选择性人工流产,它导致SRB持续升高;出生后的歧视主要是指对女孩在家庭资源分配,例如营养、疾病预防与治疗等方面的歧视,也包括溺弃女婴等极端行为,这些导致EGCM。

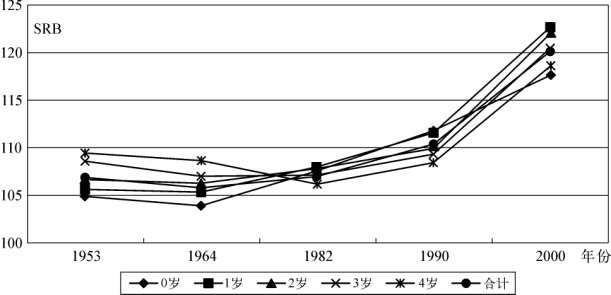

1.出生性别比异常

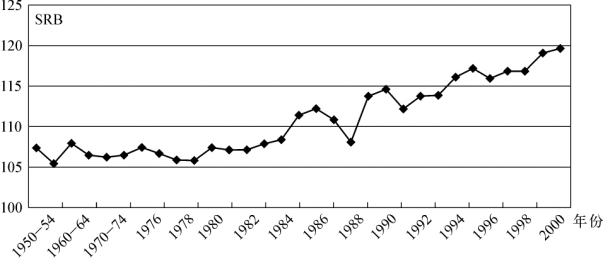

图1给出了中国1950—2000年的SRB,表明SRB随着时间的推移而逐渐升高。1980年以前,SRB基本处于正常范围;从1980年代以后SRB持续偏高,而且有逐年增大的趋势,已经远远高于105—107的正常值(Liu,2004)。在SRB升高的同时,SRB异常还表现出了一定的孩次、城乡和区域差异。

图1中国1950—2000年出生性别比

资料来源:1950—1959年:《全国生育节育抽样调查全国数据卷》;1960—1979年:顾宝昌、许毅(1994);1980—1987年:《中国人口统计年鉴1991》;1988年:《全国生育节育抽样调查数据卷》;1989年:《中国1990年人口普查资料》;1990—1999年:历年《中国人口统计年鉴》;2000年:《中国2000年人口普查资料》。

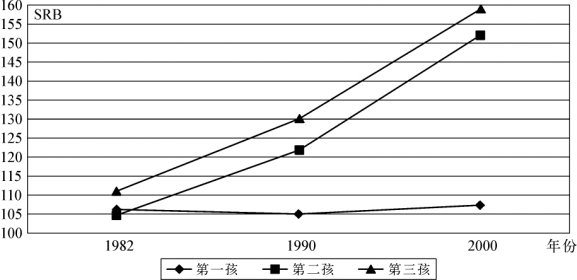

图2给出部分普查年份的按孩次SRB,表明分孩次SRB逐渐升高。正常的分孩次的SRB应该是随着孩次的升高而略有下降(Banister,2004),而中国分孩次SRB正好显示出相反的趋势,第一孩的SRB在所有年份都在正常范围之内,但是自1990年起二孩及以上的SRB已远远高于正常值。

图2中国部分普查年份按孩次出生性别比

资料来源:1982年、1990年和2000年普查资料。

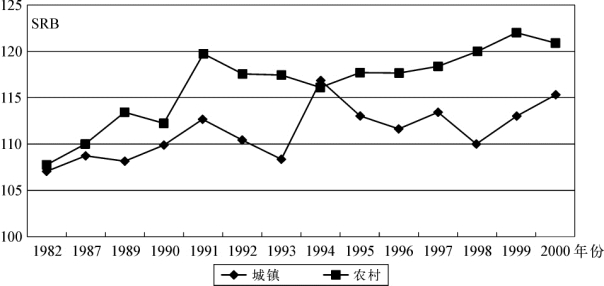

图3提供了中国1982—2000年分城乡的SRB,表明农村SRB高于城镇,但城镇SRB上升很快。1990年代前,农村人口SRB偏高,城镇的SRB虽有上升但相对较低;近年来城镇人口SRB也逐年上升,表明SRB在城镇和农村已经全面偏高。

图3中国1982—2000年城镇与农村出生性别比

资料来源:历年《中国人口统计年鉴》。

图4中国1982年、1990年和2000年按省区出生性别比

资料来源:1982年、1990和2000年普查资料。

*图4中各省区对应的代码为(图6、图7和图10同):

BJ:北京;TJ:天津;HB:河北;SX:山西;NM:内蒙古;LN:辽宁;JL:吉林;HL:黑龙江;SH:上海;JS:江苏;ZJ:浙江;AH:安徽;FJ:福建;JX:江西;SD:山东;HN:河南;UB:湖北;UN:湖南;GD:广东;GX:广西;HA:海南;SC:四川;CQ:重庆;GZ:贵州;YN:云南; XZ:西藏;XJ:新疆;SA:陕西;GS:甘肃;QH:青海;NX:宁夏;TW:台湾

图4提供了中国最近三次普查年份分省的SRB。可以发现高SRB主要发生在中国传统文化强烈的省份(如黄河流域的山东、陕西、山西、河南等)和长江流域及沿海的安徽、浙江、江西、福建、广东等省区。而特大城市(如上海)和少数民族区域(如西藏)、东北地区(如黑龙江)等,SRB偏低或基本正常。SRB的区域模式在三次普查间并没有发生根本性变化,但随着时间的推移,不同区域的SRB都普遍上升,SRB失衡的局面在全国蔓延。

2.偏高女孩死亡水平

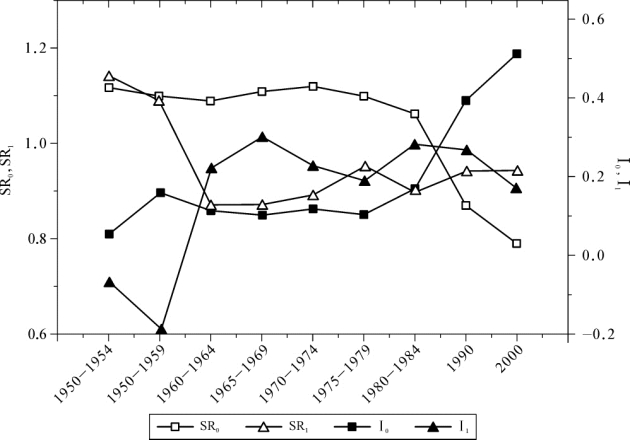

研究EGCM的关键在于确定正常的婴幼儿死亡性别模式(即标准模式),通过实际观测模式与标准模式的比较,度量女孩死亡水平的偏高程度。类似SRB,儿童死亡性别比常用于度量偏高女孩死亡水平。本文中定义SR0为男婴死亡率和女婴死亡率之比,SR1为1—4岁男孩死亡率和女孩死亡率之比。很多国家的经验统计数据表明,SR0的正常值在1.2—1.3之间,而SR1的正常值在1.0—1.2之间(李树茁和费尔德曼,1996)。如果观测的死亡率性别比低于正常值,则表明女孩死亡水平偏高。

死亡率性别比仅能粗略反映儿童死亡性别模式是否异常,对女孩死亡水平的偏高程度有所低估,并且不能反映不同死亡水平所对应的标准儿童死亡性别差异(韩世红和李树茁,1999)。一个能够更准确度量女孩死亡水平偏高程度的标准是希尔(Hill)和厄普丘奇(Upchurch)(1995)提出的女孩死亡水平偏离度,即观测的和标准的女孩死亡率和男孩死亡率之比的差值,而标准的女孩死亡率和男孩死亡率之比随着观测的0—4岁男孩死亡率的水平而变化。本文定义I0为女婴死亡水平偏离度,I1为1—4岁女孩死亡水平偏离度。偏离度越接近于0,则表明女婴或女孩死亡水平越趋于正常。

图5中国1950—2000年婴幼儿死亡性别比和偏离度

资料来源:2000年数据根据李树茁等(2005a)计算;其他引自李树茁和朱楚珠(2001)。

图5是中国1950—2000年婴幼儿死亡率性别比和偏离度。从图5看出所有时期的SR0和SR1均低于正常范围,表明EGCM在中国一直存在。在1980年代以前,SR0一直略低于正常值;自1980年代后期开始,SR0急剧下降,表明偏高的女婴死亡水平在1980年代以后加剧。与SR0不同,在1960年以前,SR1基本处于正常范围内,但自1960年代初期开始,SR1已经小于1,比SR0早了20多年,偏高的1—4岁女孩死亡水平虽然在1960年代开始出现,但是其一直在略低于正常值的范围内波动。I0和I1显示了相同的趋势,但I0比SR0显示的女婴死亡率偏高程度要大。总之,1950年代后一直存在EGCM问题。但1—4岁女孩的死亡偏高程度比较稳定,而1980年代后女婴死亡水平偏高程度急剧上升,从低于1—4岁女孩转变为远高于1—4岁女孩,表明性别歧视主要从1—4岁女孩转向女婴。

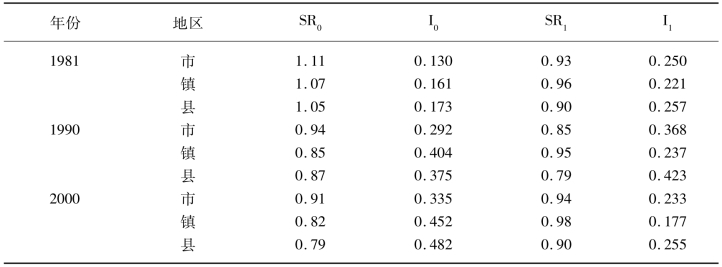

表1是中国部分普查年份按城乡的婴幼儿死亡性别比和偏离度,表明EGCM存在城乡差异,1980年代后中国市、镇、县都存在EGCM持续上升的问题,而且偏高问题在农村最为严重,其次是镇和市。

表1中国部分普查年份按市、镇、县的婴幼儿死亡性别比和偏离度

资料来源:2000年数据根据李树茁等(2005a)计算;其他引自李树茁和朱楚珠(2001)。

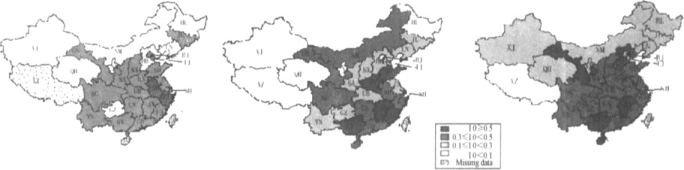

由于I0和I1能更好地反映EGCM,图6和图7分别给出了中国1981年、1990年和2000年各省区的I0和I1分布,表明EGCM存在明显的区域差异,而且这个区域模式与图4的SRB的区域模式基本一致。另外,在1980年代至2000年间,同SRB基本类似,I0随着时间的推移普遍上升,女婴死亡水平偏高的问题在全国蔓延;而I1基本稳定。

图6中国1981年、1990年和2000年按省区婴儿死亡偏离度

资料来源:1981年、1990年数据来自李树茁和朱楚珠(2001),2000年数据根据李树茁等(2005a)计算。

图7中国1981年、1990年和2000年按省区幼儿死亡偏离度

资料来源:同图6。

3.0—4岁人口性别比异常

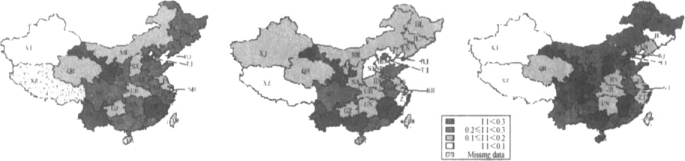

SRB和EGCM的联合作用,导致了0—4岁年龄段人口的性别结构失衡。一般生物医学因素使出生后男性比女性的生命脆弱,在各年龄水平上的死亡率相对高一些,因此0—4岁人口性别比应该低于SRB。班尼斯特(Banister)和希尔(Hill)(2004)通过对最近三次普查的数据调整后,发现中国4—14岁分年龄的性别比基本正常,异常的性别比主要发生在低年龄段。图8是中国普查年份0—4岁人口的性别比。数据表明,1953年和1964年低龄组的性别比基本正常,而高龄组的性别比偏高;1982年的性别比情况基本正常;1982年后,0—4岁性别比大幅度上升,而且低龄组的性别比高于高龄组的性别比,与1982年前情况相反。

图8中国普查年份0—4岁人口性别比

资料来源:1953年、1964年、1982年、1990年和2000年人口普查资料。

4.20世纪的失踪女性数量

为了度量女性缺失的程度,森(Sen,1989,1990)提出了失踪女性的概念。比较一个实际人口的年龄性别结构和另外一个在正常SRB和性别中性死亡水平假设下的模型人口,如果实际人口的性别比超过了模型人口的性别比,那么为了匹配模型人口性别比而缺少的那部分女性人口,就可以看成是估计的“失踪女性”数量(Klasen and Wink,2002;Cai and Lavely,2003)。

很多学者针对中国“失踪女性”数量问题进行了研究(Coale and Banister,1994;Das Gupta and Li,1999;Klasen and Wink,2002;Cai and Lavely,2003)。克拉森(Klasen)和温克(Wink)(2002)根据1990年普查数据估计中国失踪女性3 460万人,失踪女性的比例为6.3%;根据2000年普查数据估算失踪女性4 090万人,比例达到了6.7%。蔡(Cai)和拉夫利(Lavely)(2003)根据2000年普查公布数据,估计1980—2000年出生队列在第五次人口普查时点的名义失踪女孩数量大约1 200万,真实失踪女孩数量为850万人。还有学者估计了部分年份失踪女性的比例(Coale and Banister,1994;Das Gupta and Li,1999)。由于在中国失踪女孩占失踪女性的绝对主体,因此这里对失踪女性的讨论基本可以反映女孩生存的现状。

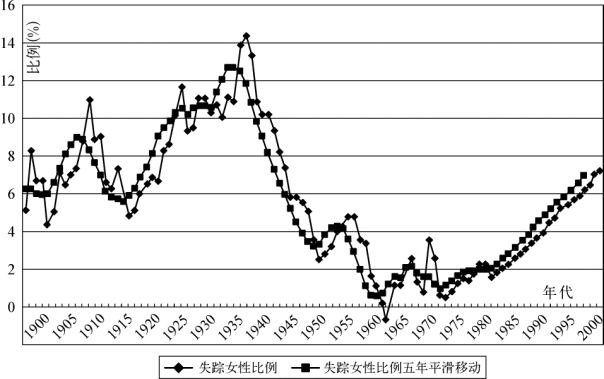

姜全保等(2005)对20世纪中国的失踪女性数量和比例做了系统的研究,发现20世纪失踪女性数量约为3 559万人,占考察出生队列的5%。女性失踪女性比例的历史趋势如图9所示。

图9 1900—2000年失踪女性的比例

资料来源:姜全保等(2005)。

图9表明,总体上失踪女性的比例在不同的历史阶段有较大的变化。在1949年以前,失踪女性的比例整体水平较高。在1910年左右即清朝末年达到了一个局部峰值后,失踪女性的水平从1920年代开始基本上保持了一种持续上升的态势,在1930年代中后期达到了峰值。1949—1970年代中期,失踪女性的水平相对较低,期间在1950年代后期和“文化大革命”有两个局部峰值。失踪女性的比例从1970年代后期虽然持续升高,但目前仍然低于20世纪历史上的最高水平。

实际上,在1980年代以前,出生后的歧视是导致女孩失踪的主要途径,例如,在清朝末期,无论是皇室家族还是平民家庭溺杀女婴的现象都很普遍(Lee et.al,1994),而1950年后由于政府倡导男女平等和法律的禁止等措施,溺杀女婴和对女孩忽视的歧视现象有所改善(Banister,2004)。但是1980年代后随着产前性别鉴定技术的普及,性别选择流产成为夫妇实现生男孩的重要手段,出生前的歧视成为导致“女孩失踪”的主要途径(乔晓春,2004;韦艳等,2005;Banister,2004)。

5.出生性别比和婴儿死亡偏离度的动态变化

如前所述,由出生前歧视造成的SRB升高和出生后歧视造成的EGCM是导致“失踪女孩”现象的两种途径。从微观上看,家庭对于每一个女孩的歧视途径只有一种选择,或者在出生前或者在出生后,因此两种歧视途径自然存在着替代效应。有学者也认为当数量和性别不可兼得时,在有可能产前确定性别时,农民会选择以较小的心理代价来实现自己的子女性别期望(Gu and Roy,1995;Croll,2001)。但从宏观上看,当许多家庭的许多女孩的歧视事件汇总时,并不一定仅存在替代效应,即SRB和EGCM反向变动;还可能存在加性效应,即两种歧视同时增加,导致SRB和EGCM同时升高;或存在减性效应,即两种歧视同时减少,导致SRB和EGCM同时下降。古德金德(Goodkind,1996)认为,如果禁止产前性别鉴定的政策很有效,出生前歧视就会转变为出生后歧视,将会对人类的生存带来更大的伤害,暗含着替代效应的存在。但是需要说明,这种观点已经默认了一定程度的男孩偏好和女性生存的劣势,而简单地来比较对待女婴的人道程度,因此,性别选择性流产并不是对溺弃女婴和忽视女孩的真正“替代”(Miller,2001)。

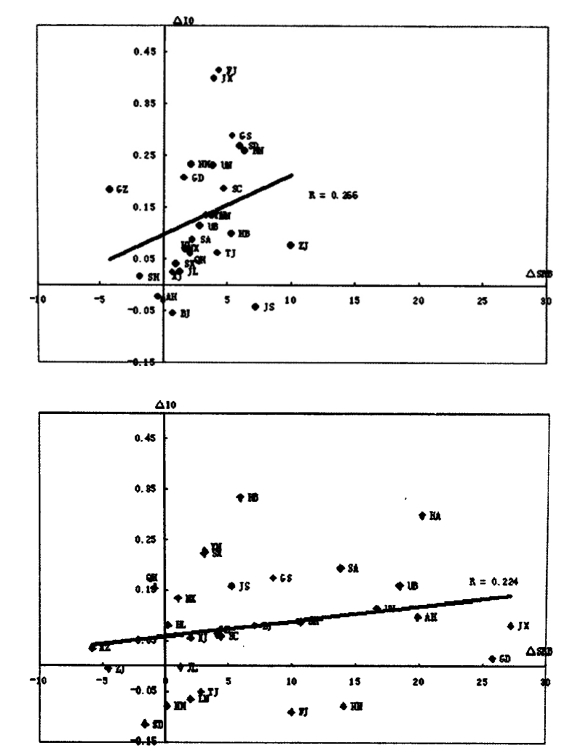

前面的分析已经表明,近20年来,中国的SRB和EGCM同时呈急剧上升趋势,在宏观上中国显示出加性效应,这在一些学者的研究中也得到证实(Banister,2004;Goodkind and Branch,2005)。但中国存在较大的区域差异,还需要从区域角度进行进一步考察。图10给出了1981年、1990年和2000年三次普查期间各省的SRB和I0的变化。

图10 1981年、1990年和2000年间出生性别比和婴儿死亡偏离度的动态变化

根据图4和图6的数据计算。广西的位置坐标超出图10的范围,在图的右上角。

从图10看出,绝大多数省份在1982—1990年之间对女孩的歧视显示出加性效应,比较显著的省份是广西、河南、甘肃、山东、江西和福建。显示出明显的替代效应的有江苏和贵州。安徽显示出减性效应。而在1990—2000年间,大多数省份同样显示出加性效应,较为明显的省份为广东、江西、安徽、湖南、湖北、海南和河北。显示出较明显的替代效应的是福建、河南和青海。而浙江和山东呈现减性效应。

总之,1980年以来对女孩的歧视在区域上主要表现为加性效应,而且近年来歧视程度加剧,对女孩的歧视也逐渐由产后歧视转为产前歧视。1990年代前加性效应在东南沿海省份表现较为显著,替代效应只是在较为发达的省份和西南经济发展较为落后的贵州出现,而且拟和的曲线在第一象限向左上方倾斜,即加性效应倾斜于I0,对女孩的歧视主要表现为产后歧视;而1990年代后,加性效应在全国范围内显现,替代效应的省份也有所增加,拟和的曲线在第一象限向右下方倾斜,即加性效应更倾斜于SRB,对女孩的歧视主要表现为产前歧视。

和1990年前相类似,出生前歧视替代(SRB上升,I0下降)多发生在经济较为发达的省份,出生后歧视的替代(SRB下降,I0上升)发生在经济欠发达和少数民族自治区。加性效应在区域的差异反映出生育政策和男孩偏好在区域的差异;而替代效应不仅反映出同样的差异,也反映了出生前性别技术获得性的不同(Goodkind and Branch,2005)。

四、原因分析

现有研究对中国的高SRB和EGCM的原因进行了深入的分析。这些原因可以归纳为两个层次:第一是研究导致SRB和EGCM偏高的直接原因;第二是从中国的制度、经济、文化和政策等方面考察造成这种现象的根本原因。

1.直接原因

对于SRB升高的直接原因,现有研究归纳为溺弃女婴(Coale and Banister,1994; Banister,2004)、出生统计上女婴的瞒报、漏报(Johansson and Nygren,1991;Zeng et al.,1993)和性别选择性人工流产(乔晓春,2004;Gu and Roy,1995;Croll,2001;Li et al.,2004)。而最近的研究证实,持续升高的SRB主要是性别选择性流产而不是溺弃女婴和漏报女婴的结果(韦艳等,2005;Croll,2001;Banister,2004)。

中国女孩死亡水平偏高,其主要原因是男性和女性婴幼儿在医疗保健的可得性不平等(Alderman and Gertler,1997;Hazarika,2000;Croll,2001)。由于中国存在强烈的男孩偏好,使女婴在营养、食物以及医疗保健等方面收到歧视性待遇,导致女孩死亡水平偏高。近年来,随着生活水平的提高,食物方面的歧视待遇对女婴死亡的影响已不重要,但疾病治疗方面的歧视性待遇对女婴偏高的死亡率有重要影响。局部地区儿童死亡的分析表明,父母在为生病儿童寻求更高质量的治疗措施方面,男孩的待遇要显著好于女孩(Li et al.,2004)。当然,溺弃女婴这种极端现象仍然存在(Banister,2004;Li et al.,2004)。

2.根本原因

中国历史上一直实现严格的父系家族制度。父系体系(patrilineality)、从夫居婚姻(patrilocality)和父权制度(patriarchy)使男性在财产继承、居住安排、家庭延续、家庭权力结构上占主导地位,而女性地位低下(Khan and Khanum,2000;Das Gupta et al.,2004;Li et al.,2005)。对男孩的偏好和对女孩的歧视还决定于他们养老价值和经济地位的不同。为老年人提供经济这样根本性支持的是儿子(Sun,2002)。目前,中国的经济体系和公共政策中的一些因素(例如社会保障体系的不完善等),也刺激了对男孩的需求(阳义南,2005)。由于传统的性别分工,妇女地位的低下也决定了家庭中妇女在经济上对男性的依赖程度。严格的计划生育政策对SRB和EGCM上升也有一定影响。由于没有严格的生育限制,人们可以通过多育实现生男的愿望。但是随着1980年代初现行生育政策的实施,加之产前性别鉴定技术的普及,性别选择流产成为夫妇实现生男孩的重要手段(乔晓春,2004;韦艳等,2005;Banister,2004)。但SRB和EGCM持续升高根本上是与中国普遍存在的男孩偏好有关,严格的生育控制政策只是加剧并提前了这种现象的发生(韦艳等,2005;Banister,1997),如果男孩偏好很弱,快速的生育率下降和低生育率并不一定导致SRB和EGCM偏高(Poston et al.,1997)。

总之,性别选择性流产、溺弃女婴和对女孩的忽视是造成偏高的SRB和EGCM的主要原因(Zeng et al.,1993;Gu and Roy,1995;Tuand Smith,1995;Chu,2001;Li et al.,2004);而根源性的原因是根植于中国传统文化中的男孩偏好(Li et al.,2004),现行经济体系和公共政策的一些因素是条件性原因。

五、人口和社会后果

1.人口后果

偏高的SRB和EGCM直接导致了“失踪女孩”现象,引起中国人口的性别结构失衡,从而对一些人口问题(如人口规模、人口老龄化、人口就业、“婚姻挤压”等)产生影响。

偏高的SRB和EGCM引起的“失踪女孩”使当前人口数量减少,这部分减少数量对人口的当期影响可能很小,但这些“失踪女孩”的人口再生产潜力消失,她们的后代中的女性对人口增长的影响随之消失,由于乘数效应而导致的累积效应对人口增长的影响不可低估(Cai and Lavely,2003)。在相同的生育水平和死亡水平之下,由于“失踪女孩”现象使出生人口数量减少,必然会对人口的老龄化过程产生影响;人口总规模变小,劳动适龄人口总量也必然受到影响。性别歧视导致的“失踪女孩”现象引起了中国人口的性别结构失衡,适婚人口中女性的短缺必然会造成男性的“婚姻挤压”(Tuljapurkar et al.,1995;Das Gupta and Li,1999,Li et al.,2005)。

2.社会后果

偏高的SRB和EGCM也带来了相应的社会后果,其最大代价是对人类生命和生活质量所造成的损害,损害了女孩的生存权、参与权和发展权,阻碍了生产力、效率和经济进步,损害社会与人口的整体福利,阻碍了中国人口、社会的可持续发展。首先,出生权和生命权是人类最基本的权利,但是偏高的SRB剥夺了女性胎儿的出生权,使她们还没有出生就被扼杀;偏高的EGCM使女性婴幼儿还没有成年就被剥夺了生存权,致使女性胎儿和婴幼儿成为直接的受害者(马焱,2004)。其次,忍受着巨大的心理压力和健康风险去做性别选择性流产的女性,身心都受到了巨大伤害,影响了她们的生殖健康(朱楚珠等,1997;Li et al.,2004)。最后,“失踪女孩”引起的中国人口性别结构失衡导致男性“婚姻挤压”这一负面后果,除了给年轻男性带来婚姻压力之外,还会导致同性之间和异性之间双重的婚配竞争、单身未婚者本身的生理与心理健康、婚姻及家庭的稳定性、非婚生育与私生子、独身者的养老、色情业和拐卖妇女等问题,危害社会稳定,必将引发大规模的社会安全问题(陆杰华和傅崇辉,2004;宋健等,2005)。

六、国际视野和经验

偏高的SRB和EGCM不是中国特有的现象,在其他一些国家也存在着类似的现象,只是偏高的程度和影响因素不尽相同,并且国际社会针对这些问题也采取了相应的对策,积极改善女性生存环境,提高女性社会地位。

1.国际上其他国家类似问题的现状、原因

亚洲国家(主要是东亚和南亚国家)是女性歧视现象最普遍的区域,而亚洲人口性别比很高,2000年为104.5。有学者估计该区域有6千万到1亿的女性短缺(Croll,2001)。最近,随着印度、韩国和中国台湾地区生育率的下降,SRB有实质性的上升。

印度2001年的普查数据显示,印度的SRB[2]呈稳定下降的趋势,1998年至2000年印度的SRB为898,大多数省份的SRB均低于952的正常范围,而儿童(0—6岁)性别比从1991年的945下降到2001年的927。1994年至2000年的印度的女性婴儿和儿童死亡率都大大高于男性(Choudhury,2005)。韩国不仅总体SRB偏高,而且SRB随孩次的升高而上升(Park and Cho,1995)。从1990年代中期开始,韩国SRB逐年下降,从1995年的113.2下降为2000年的110.2,2002年为110.0,但是仍然高于正常水平(施春景,2004)。中国台湾地区的情况相似,生育水平从1970年的4左右,下降到2001年的1.4左右,台湾地区1980年代后的4岁以下儿童性别比在109—110之间(Attané,2005)。

一些亚洲国家和地区女孩生存劣势的主要原因与中国的基本相同。引起这些国家SRB和EGCM偏高的直接原因是性别选择性流产和女孩的歧视性待遇(Das Gupta and Li,1999; Croll,2001),而男孩偏好和只有男孩才能延续家族的观念在这些国家和地区依然普遍,这是造成SRB和EGCM偏高的根本原因。

2.国际社会的努力

为了改善女性的不利地位,联合国1979年颁布了《消除一切歧视妇女的公约》,与各成员国一起共同消除对妇女的一切形式的歧视。1995年在北京召开的第四次世界妇女大会通过的《北京宣言》和《行动纲领》成为国际社会推进性别平等、发展与和平的目标与准则,对于提高妇女地位和推动性别平等意义重大。

针对偏高的SRB,各国做了很多努力。韩国、印度和中国台湾都禁止任何方式的胎儿性别选择。自从1990年代中期开始,韩国出生人口性别比逐年下降。出生性别比下降的原因一方面是政府重视,运用法律解决问题。自1980年代开始,韩国国会出台了一系列旨在维护女童权益、反对歧视女性、提高女性地位的法律。在这些法律中,就含有防止堕胎的内容,对于利用B超做胎儿性别鉴定者,发现后处以重金或停止医疗机构执业。另一方面通过政府引导,形成全社会关注女童、女性的氛围。韩国政府重视改变男女地位不平等的现状,并采取了一系列措施予以干预(施春景,2004)。印度针对出现的女孩比例下降的趋势,推出了新家庭计划政策,特别强调鼓励生育女孩的国家计划生育政策,使用综合的方法来教育和改变对女孩的社会态度(田丰和高明静,2004)。

与中国内地具有相同的重男轻女儒家文化的台湾地区,不但对进行出生性别选择的医院和诊所重罚,还通过修订法律,允许女儿在未出嫁前可以继承家庭的财产并通过公共部门加强老年人的福利并为老年人提供养老保障。这些措施使台湾地区2001年SRB已趋于正常(中新社,2004)。

七、中国的行动和展望

1.法律和法规

中国政府历来非常重视维护妇女和儿童的合法权益,重视妇女和儿童的发展,并在宪法和国家基本法律法规、国务院法规规章中得以体现,主要在经济地位、政治地位、受教育权利、财产继承、婚姻和养老等多方面。如1988年实施的《女职工劳动规定》和1992年颁布的《妇女权益保障法》旨在保护妇女权益,促进男女平等,给予妇女在经济地位上的法律保护;政治权利是妇女社会地位重要的一个方面,《宪法》保证了男女享有平等的选举和被选举权,平等的参与管理国家和担任国家公职的权利;1986年实施的《义务教育法》规定,所有民族和地区的男孩和女孩都必须接受9年义务教育;1985年的《继承法》规定男女享有平等的继承权利;1950年和1981年的《婚姻法》中也有保护妇女和儿童的合法权益的规定。

针对当前的低生育率下的SRB升高,中国政府也采取了一系列的积极政策。如1994年的《母婴保健法》、2001年《计划生育技术服务管理条例》、2002年的《人口与计划生育法》、2003年实施的《关于禁止非医学需要的胎儿性别鉴定和选择性别的人工终止妊娠的规定》中,都明确规定任何机构和个人均不得进行非医学需要的胎儿性别鉴定或者选择性别的人工终止妊娠。

2.干预行动

为解决中国偏高的SRB和EGCM,改善女孩生存环境,在政府支持、研究机构参与以及民间机构和国际组织的协作下,在全国范围内进行了很多实际的干预行动。这些活动都是旨在通过宣传倡导和对女孩家庭的经济扶助来逐步降低男孩偏好,通过鼓励妇女参与经济社会生活来提高妇女社会地位,引导群众转变对待女性和女孩的观念、态度和行为,营造有利于女孩成长的舆论氛围,从而改善女孩生长环境,实现性别平等。这些干预活动引起了国际社会的关注,树立了中国政府和社会关心女孩发展的良好国际形象(朱楚珠和李树茁,2000)。

一些研究机构在国际机构的支持下,与政府合作进行了改善女孩生存环境的研究和实践活动。例如,西安交通大学人口与发展研究所与国家人口和计生委系统合作,在对中国偏高女孩死亡水平的系统研究的结果上提出了通过文化建设和制度建设来改善女孩生存的政策建议和干预框架(朱楚珠等,1997;朱楚珠和李树茁,2000;李树茁和朱楚珠,2001)。这个干预框架在1998—2000年间被应用于国家人口和计生委“婚育新风进万家”活动的39个“新型生育文化建设”网络县活动中取得了一定的效果。2000—2003年,在福特基金会和联合国儿童基金会的资助下,在国家及安徽省人口和计生委支持下,西安交通大学人口与发展研究所与安徽省巢湖市人民政府合作建立了“巢湖改善女孩生活环境实验区”。该项目旨在通过各种生育健康培训和社区发展活动,采取各种直接和间接的干预措施,在巢湖市形成有利于女孩的生活环境,降低相对偏高的女孩死亡风险;同时根据实验区的工作经验建立中国农村改善女孩生活环境的一般工作模式和干预措施;面向全国推广实验区模式和经验,以及在国际社会传播和交流中国改善女孩生活环境的系列研究和社区干预项目。经过3年的艰苦努力,实验区的主要工作目标都基本得到实现,并在国内和国际社会产生了良好的影响,对解决中国女孩生活环境问题起了促进作用。巢湖实验区提高妇女地位和改善女孩生活环境、保护女孩基本权利的理念,在实践中继续得到了推广和应用。

为了深入开展“婚育新风进万家”活动,努力遏制SRB升高的势头,国家人口计生委从2003年开始,先后在全国24个省的24个县进行了“关爱女孩行动”的试点。“关爱女孩行动”旨在扭转“重男轻女”的传统观念,消除性别歧视,以期实现全社会性别平等的发展目标。“关爱女孩行动”从中国国情出发,走的是一条自主创新的路,该行动对实质性改善中国女孩的生存、参与和发展的机会、提高中国妇女的社会地位、促进中国社会的社会性别平等和社会可持续协调发展十分有利(潘贵玉,2003)。

“关爱女孩行动”在政策法规、计生保障、优惠措施和女童入学等方面做出了很多努力。首先,进一步落实和完善维护妇女权益的各项法规和政策,切实提高妇女地位,消除社会性别歧视,为女性的生存和成长提供良好的环境。“关爱女孩行动”在各地开展专项整治活动,对实施或可能实施各种胎儿性别鉴定和终止妊娠行为的机构进行专项检查和监管,这是遏制出生人口性别比升高势头的重点所在。其次,在试点地区积极开展计划生育家庭的奖励扶助制度,对夫妻双方均为农业人口且只生育一个孩子或两个女孩,年龄在60周岁以上的,每人每年可领取不少于600元的奖励扶助金的制度,为农村实行计划生育的夫妇提供了养老保障。再次,采取各项有利于女孩成长奖励政策和优惠措施,解决两女户和计生困难户生产、生活、入学和住房等问题。最后,教育部门对农村独女户、两女户小孩上重点或普通高中时加10分录取,每年组织学校落实农村独女户及特困两女户小孩学杂费的减免等(施春景,2005)。

两年多来,“关爱女孩行动”逐步推广和深入,取得了阶段性成果。在全国出生性别比上升的情况下,24个试点县的性别比从2000年的133.8下降到121.8。关爱女孩行动推动了向女儿户倾斜的利益导向机制的建立,全国各级政府投入的经费及社会捐赠达3亿多元。在综合治理和打击“两非”活动中,全国共查处案例3 000多例(施春景,2005)。国内主流新闻媒体和互联网站等大众传媒对关爱女孩行动进行了大量的采访报道,广大群众维护妇女和儿童合法权利意识和民主监督意识明显增强。目前,有关以改善女孩生活环境为基础“关爱女孩行动”已经成为中国政府长期人口发展战略的重要内容,全国三分之一以上的县(市)开展了不同形式的行动,试点工作的范围和影响不断扩大(中国人口网,2005)。但行动实施中还存在一些问题:如对关爱女孩行动的重要意义认识不到位,有的地区对出生人口性别比失衡问题没有引起足够重视;打击“两非”的力度和部门地区间合作尚需进一步加大;有利于女孩和女孩家庭的经济社会政策有待进一步完善和落实。

3.展望

中国政府已经采取积极有效的措施,努力从根本上消除导致男女社会性别不平等的体制、制度和文化观念等障碍,从而提高妇女地位,改善女孩生存环境。只有努力推进男女平等,构建和谐社会,才会促进社会协调和可持续发展。国家主席胡锦涛和国务院总理温家宝在近两年的历次人口资源环境座谈会上,都明确提出高度重视SRB升高的问题和深入开展“关爱女孩行动”,力争经过三至五年的努力,使SRB升高的势头得到遏制(魏津生,2005)。中国政府已经将降低SRB和保护女孩生存发展作为2005年中国人口工作重点;并提出到2010年要实现全国SRB趋向正常,初步形成新的婚育观念和生育文化。中国政府已经显示出治本的勇气和彻底的反思精神,在政策安排和制度重构上下工夫,努力从根本上消除导致歧视女孩的制度、经济、文化和政策方面的障碍。

中国已经在部分农村地区探索推广招赘婚姻,以缓解男孩偏好(严梅福等,1999)。随着中国社会人口的转型,在长期上也是可行的(靳小怡等,2004)。目前进行的“婚育新风进万家”活动、“关爱女孩行动”等干预活动,对逐步降低男孩偏好强度、改变“重男轻女”的传统文化、改善女孩生存环境起到了积极的促进作用。然而,制度和文化的变革缓慢,需要一个长期的过程;中短期内,中国政府从经济和政策方面入手,采取相应的措施。以社会养老、家庭养老和自我养老为主,辅之以多层次的农村社会化养老保障体制已经正在一些地区实施(孙中锋等,2003;阳义南,2005)。同时,一些已经实施的保证妇女经济资源和就业方面同等的权利和机会的政策法规,也有利于消除女性歧视(李胜茹,2005)。由于计划生育政策加剧了男孩偏好,目前学术界和政府也在探讨适当放开生育政策的可能(周长洪,2005)。针对当前的低生育率下的SRB升高,中国政府也采取了一系列的积极政策,从立法方面给予了性别鉴定高度关注。一些省份将降低SRB作为计划生育工作考核的指标及严格B超管理等措施,对降低这些地区的SRB有积极的影响(刘宝斌,2003;黄洪琳和周丽苹,2005)。

国际经验和中国的实践表明,女孩生活环境是可以改善的,女孩的相对偏高的死亡风险是可以降低的,这使我们看到了中国的希望。根据国际社会的经验和中国政府的积极行动,在不久的将来,随着社会经济的全面发展、社会保障制度的建立和完善,有理由相信中国女孩生存状况一定会得以改善。但对女孩生存劣势问题严重性的认识和改善女孩生活环境的努力,是一个长期、艰苦和漫长的过程,可能有反复,改善女孩生活环境的效果,也只有长期才能够显现。

参考文献

[1]高凌,“中国人口出生性别比分析”,《人口研究》,1993(1):1-6.

[2]顾宝昌、许毅,“中国婴儿出生性别比综论”,《中国人口科学》,1994(3):41-48.

[3]国家计划生育委员会,《全国生育节育抽样调查全国数据卷》,中国人口出版社,1990.

[4]郭志刚、邓国胜,“婚姻市场理论研究”,《中国人口科学》,1995(3):11-16.

[5]韩世红、李树茁,“谈我国儿童死亡性别模式及其变化”,《中国公共卫生》,1999(10):930-931.

[6]黄洪琳、周丽苹,“浙江出生性别比变动态势及有关问题的探讨”,《市场与人口分析》,2004(3): 46-50.

[7]姜全保、李树茁、费尔德曼,“中国‘失踪女孩’的数量估计:1900—2000”,《国人口科学》,2005(4): 2-11.

[8]靳小怡、李树茁、费尔德曼,“婚姻形式与男孩偏好:对中国农村三个县的考察”,《人口研究》,2004 (5):55-63.

[9]李胜茹,“妇女发展现状与全面建设小康社会目标的冲突与协调”,《妇女研究论丛》,2005(1):5-8.

[10]李树茁,“80年代人口死亡水平和模式的变动分析”,《人口研究》,1994,18(2):37-44.

[11]李树茁、费尔德曼,“中国婴幼儿死亡水平的性别差异:水平、趋势与变化”,《中国人口科学》,1996 (1):7-21.

[12]李树茁、朱楚珠,《中国儿童生存性别差异的研究与实践》,中国人口出版社,2001.

[13]李树茁、孙福滨、姜全保、邹旭峰、管仁贤、胡平,“中国2000年第五次人口普查死亡研究报告”,《转型期的中国人口:2000年人口普查国家级重点课题》,中国统计出版社,2005:94-155.

[14]李树茁、姜全保、孙福滨,《“五普”人口总量和结构的调整与分析》,2005.

[15]刘宝斌,“山东省滕州市严把‘四关’控制出生性别比”,《中国计划生育学杂志》,2003(6):332.

[16]陆杰华、傅崇辉,“关于我国人口安全问题的理论思考”,《人口研究》,2004(3):11-15.

[17]马焱,“从性别平等的视角看出生婴儿性别比”,《人口研究》,2004(5):75-79.

[18]潘贵玉,“统一思想、明确任务、讲求实效、扎扎实实做好‘关爱女孩行动’试点工作”,《人口与计划生育》,2003(11):4-6.

[19]乔晓春,“性别偏好,性别选择与出生性别比”,《中国人口科学》,2004(1):14-22.

[20]施春景,“对韩国出生人口性别比变化的原因分析及其思考”,《人口与计划生育》,2004(5).

[21]施春景,“维护女童生存发展权益,积极开展关爱女孩行动”,《全国妇联儿童工作部.全国女童发展研讨会文集》,2005.

[22]宋健、姚远、顾宝昌、陆杰华、张敏才、杨文庄,“中国的人口,安全吗?”,《人口研究》,2005(2):34-48.

[23]孙中锋、马芒、黄鹂、赵捷,“农村养老保障与计划生育工作拓展——安徽省的实证研究”,《人口与经济》,2003(3):19-25.

[24]田丰、高明静,“亚洲若干国家的性别比失衡问题”,《人口与发展动态》,2004(10).http://www. cpirc.org.cn/gjrkkx/gjrkkx_detail.asp?id=3490

[25]涂平,“中国出生性别比研究”,《人口研究》,1993(1):6-13.

[26]魏津生,“扎实开展‘关爱女孩行动’遏制出生人口性别比升高势头”,《人口与计划生育》,2005(5): 12-14.

[27]韦艳、李树茁、费尔德曼,“中国农村的男孩偏好与人工流产”,《中国人口科学》,2005(2):12-21.

[28]严梅福、毛菊元、卢继杰,“探索降低出生性别比的治本之途——湖北大冶市变革婚嫁模式实践”,《人口与经济》,1999(5):18-24.

[29]阳义南,“家庭资助计划:完善农村家庭养老功能的政策创新”,《人口与经济》,2005(1):44-47.

[30]于学军、王广州,“中国90年代以来生育水平研究”,《第五次人口普查科学讨论会报告》,2003.

[31]张翼,“中国人口出生性别比的失衡、原因与对策”,《社会学研究》,1998(6):55-68.

[32]中国人口网.http://www.chinapop.gov.cn/zwgk/ldjh2/t20050909_27017.htm

[33]中新社.2004-06-29.专家呼吁:中国应该大力促进出生人口性别比平衡[DB/OL].http://www. china.org.cn/chinese/renk2 ou/597687.htm

[34]朱楚珠、李树茁、邱长溶、胡平、金安融,《计划生育对中国妇女的双面影响》,西安交通大学出版社,1997.

[35]朱楚珠、李树茁,“宣言下的合力——中国农村改善女孩生活环境的社区发展项目”,《妇女研究论丛》,2000(4):21-24.

[36]周长洪,“关于现行生育政策微调的思考——兼论‘单独家庭二孩生育政策’的必要性与可行性”,《人口与经济》,2005(2):1-6.

[37]Alderman,H.and P.Gertler.Family resources and gender differences in human capital investments:The demand for children'smedical care in Pakistan.In L.Haddad,J.Hoddinott,and H.Alderman(eds.). Intrahousehold Resource Allocation in Developing Countries:Models,Methods,and Policy.Baltimore: Johns Hopkins University Press,1997.

[38]Attané,I.Gender discrimination at early stages of life in China:Evidence from 1990 and 2000 population censuses.In Gender Discriminations among Young Children in Asia.French Institute of Pondicherry,2005.

[39]Banister,J.China's Changing Population.Stanford:Stanford University Press,1987.

[40]Banister,J.China:Recentmortality levels and trends.Paper presented at the Annual Meeting of the Population Association of America,Denver,Colorado,1992.

[41]Banister,J.Imp lications and quality of China's 1990 census data.In China State Council and National Bureau of Statistics(ed.),1990 Population Census of China:Proceedings of International Seminar. Beijing:China Statistics Press,1994.

[42]Banister,J.Shortage of girls in China today.Journal of Population Research,2004,21(1):19-45.

[43]Banister,J.and K.Hill.Mortality in China 1964-2000.Population Studies,2004,58(1):55-75.

[44]Cai,Y and W.Lavely.China'smissing girls:Numerical estimates and effects on population growth.China Review,2003,2(3):13-29.

[45]Choudhury,D.R.Child sex ratio in India:An analysis of census2001 results.In Gender Discriminations among Young Children in Asia.French Institute of Pondicherry,2005.

[46]Chu,J.Prenatal sex determination and sex-selective abortion in rural central China.Population and Development Review,2001.27(2):259-281.

[47]Coale,A.J.,and J.Banister.Five decades ofmissing females in China.Demography,1994,31:459-479.

[48]Croll,E.Endangered Daughters:Discrimination and Development in Asia.London:Routledge,2001.

[49]Das Gup ta,M.,and S.Li.Gender bias in China,South Korea and India 1920-1990:The effects of war,famine,and fertility decline.Development and Change,1999,30(3):619-652.

[50]Das Gup ta,M.,Lee,S.,Uberoi P.,Wang D.,Wang L.,X.Zhang.State policies and women's agency in China,the Republic of Korea and India 1950-2000:Lessons from contrasting experiences.pp. 234-259 in V.Rao and M.Walton(eds),Culture and Public Action:A Cross-Disciplinary Dialogue on Development Policy.Stanford CA:Stanford University Press,2004.

[51]Goodkind,D.On substituting sex preferences strategies in East Asia:Does prenatal sex selection reduce postnatal discrimination?Population and Development Review,1996,22:111-125.

[52]Goodkind,D.and E.Branch.China's Rising Sex Ratio at Birth:New Assessments,Provincial Trends,and Linkages to Postnatal Discrimination.Paper presented at the Annual Meeting of the Population Association of America,Philadelphia,PA,2005,April1-3.

[53]Gu,B.and K.Roy.Sex ratio atbirth in Chinawith reference to other areas of East Asia:Whatwe know. Asia-Pacific Population Journal,1995,3:17-42.

[54]Hazarika,G.Gender differences in children's nutrition and access to health care in Pakistan.Journal of Development Studies,2000,37:73-92.

[55]Hill,K.and Upchurch D.M.Gender differences in child health:Evidence from the demographic and health surveys.Population and Development Review,1995,21(1):127-151.

[56]Khan,M.A.and P.A.Khanum.Influence of son preference on contraceptive use in Bangladesh.Asia-Pacific Population Journal,2000,15(3):43-56.

[57]Klasen,S.and Wink,C.A turning point in gender bias inmortality?An update on the number ofmissing women.Population and Development Review,2002,28(2):285-312.

[58]Johansson,S.and O.Nygren.The missing girls of China:A new demographic account.Population and Development Review,1991,17:35-51.

[59]Johannson,S.and A.Arvidsson.Problems in counting the youngest cohorts in China's censuses and surveys.In China State Council and National Bureau of Statistics(ed.),1990 Population Census of China:Proceedings of International Seminar.Beijing:China Statistics Press,1994.

[60]Lavely,W.Unintended consequences of China's birth planning policy.Paper presented at Conference on Unintended Social Consequences of Chinese Economic Reform,Harvard,Cambridge MA,1997.

[61]Lee,J.,Wang F.,and C.Cambell.Infant and child mortality among the Qing nobility:Implications for two types of positive check.Population Studies,1994,48(3):395-411.

[62]Li,S.,C.Zhu,and M.W.Feldman.Gender differences in child survival in contemporary rural China: A county study.Journal of Biosocial Science,2004,36:83-109.

[63]Li,S.,Q.Jiang,and H.Liu.The demographic consequences of gender discrimination—simulation analysis based on public policies.Manuscript,2005.

[64]Liu,H.Analysis of sex ratio at birth in China.China Population Today October:32-36,2004.

[65]Löfstedt,P.,S.Luo,A.Johansson.Abortion patterns and reported sex ratios at birth in rural Yunnan,China.Reproductive Health Matters,2004,12(24):86-95.

[66]Miller,B.D.Female-selective abortion in Asia:Patterns,polices,and debates.American Anthropologist,2001,103(4):1083-1095.

[67]Murphy,R.Fertility and distorted sex ratios in a rural Chinese county.Population and Development Review,2003,29(4):595-626.

[68]Park,C.,and N.Cho.Consequences of son preference in a low fertility society:Imbalance of sex ratio at birth in Korea.Population and Development Review,1995,21:59-84.

[69]Poston,D.,B.Gu,P.Liu,T.McDaniel.Son preference and sex ratio at birth in China:A provincial level analysis.Social Biology,1997,44:55-76.

[70]Sen,A.Women's survival as a development problem.Bulletin of the American Academy of Arts and Sciences,1989,43:14-29.

[71]Sen,A.More than 100 million women aremissing.New York Review of Books December,1990,20:61-66.

[72]Sun,R.Old age support in contemporary urban China from both parents and children's perspectives. Research on Aging,2002,24(3):337-359.

[73]Tu,P.and H.Smith.Determinants of induced abortion and their policy implications in four counties in north China.Studies of Family Planning,1995,26(5):278-286.

[74]Tuljapurkar,S.,N.Li,and M.W.Feldman.High sex ratios in China's future.Science,1995,267: 874-876.

[75]Yuan,X.High sex ratio at birth in China(brief review).Paper presented at Workshop on Population Changes in China at the Beginning of the 21 st Century.Australian National University,Canberra,December,2003.

[76]Zeng,Y.,P.Tu,B.Gu,Y.Xu,B.Li,Y.Li.Causes and implications of recent increase in the sex ratio at birth in China Population and Development Review,1993,19(2):283-302.

[责任编辑:乔晓春]

【注释】

[1]教育部“新世纪人才计划”项目部分研究成果。

[2]印度的出生性别为(女性÷男性)×1 000

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。