(一)我国能源消费变化趋势

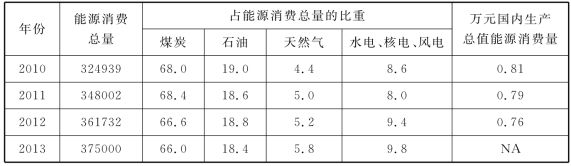

随着我国经济的飞速发展和工业化、城市化进程的不断推进,能源消耗也快速增长。数据显示,2001年至2010年我国能源消耗总量年均增长8.4%,接近同期GDP的增长幅度。[1]由表11-1可见,2010年我国能源消耗总量为32.5亿吨标煤,是仅次于美国的世界第二大能源消耗国。从增长趋势看,2013年我国能源消耗总量是1978年的6.56倍,但2012年万元GDP综合能耗下降为0.76吨标煤/万元,比2010年下降了0.05个百分点,节能减排措施成效显著。从能源消耗结构看,2010年至2013年煤炭在能源消费的占比虽然由68%下降到66%,但我国能源消费仍以煤炭为主;石油消费比重也出现下降的趋势,目前天然气消费占比最小,却呈现逐步增长的态势,已经增至5.8%;我国水电、核电及其他能源所占比重虽然不大,但也呈现明显的上升趋势,从2010年的8.6%上升到2013年的9.8%,提高了1.2个百分点。总体而言,化石能源仍然在我国能源消费中占据很高的比重。

表11-1 我国能源消费结构变化 单位:万吨标准煤;%;吨标准煤/万元

数据来源:中国统计年鉴2014。注:国内生产总值按2010年可比价格计算;NA代表数据不可得。

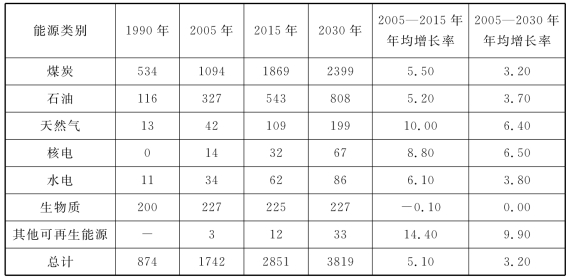

由我国2020年实现全面小康社会和2050年达到中等发达国家水平的经济社会发展的目标,决定未来一段时期我国工业化、城市化进程将进一步加快推进,同时对能源消费需求也将保持高速增长的态势。可见,我国的经济增长的高能耗还将持续一段时间,能源、资源和环境将是经济增长的最大制约因素。依据经验来看,能源消费将伴随经济发展而呈现先升后降的态势,人均能源消费将在进入后工业化时期趋于稳定水平。表11-2展示国际能源署(International Energy Agency,IEA)对我国能源消耗的预测结果。

表11-2 我国能源消耗预测 单位:百万吨油当量;%

数据来源:IEA.World Energy Outlook,2007.

预计2030年能源消费将达到3819百万吨油当量,是2005年的2.2倍,年均增长速率达3.20%。虽然煤炭在我国能源消费中的比重会有所下降,但还是会超过60%,将仍是我国最主要的消费能源。

(二)我国碳排放趋势及特征

我国能源消费的大幅度增长必然导致温室气体排放量的高速增长。据国际能源机构(IEA)统计,1971年我国CO2排放量只有8亿吨,自此一直保持稳步增长,1998年至2001年CO2排放量出现下降,但此后几乎是直线上升的趋势,由2001年的30.8亿吨增长到2008年的65亿吨,超过所有发达国家的增长速度,我国的碳排放量超过了美国,成为世界上最大的温室气体排放国。虽然我国碳排放总量增长迅速,但碳排放强度(碳排放量/GDP)却由1971年的7.5千克CO2/美元(2000年不变价)快速下降到2008年的2.5千克CO2/美元,是碳排放强度下降最快的国家。

我国的碳排放总量的50%以上集中在电力和热力的生产、供应部门,其次碳排放集中在制造业和建筑业,约占30%。当前我国碳排放来源的部门结构与当前的经济发展阶段和技术水平存在着紧密的联系,第二产业占国民经济比重保持在44%以上,制造业和建筑业仍然在拉动我国经济增长方面发展重要的作用,使得我国工业部门的温室气体排放量和排放比重远高于世界平均水平。我国农业的碳排放量所占比重并不高,但农业生态系统能够在一定程度上吸收碳,降低温室气体的浓度。近年来我国积极实施退耕还林,减少了土地开发利用的碳排放量,同时还增加了吸收碳的能力。随着我国人民生活水平的逐步提高,家电、汽车等耐用品将会随之快速增长,生活方面消费的能源会迅速增长,进而交通、生活领域在碳排放总量中的比重将会有较大幅度的提升。

表11-3 2020—2030年我国碳排放预测的国际比较 单位:百万吨CO2

续表

数据来源:IEA.World Energy Outlook,2008.

对于我国未来的碳排放增长趋势,IEA预测在基准情景(Business As Usual,BAU)假设下2030年我国CO2排放量增长到120亿吨,超过美国和欧盟15国排放量之和。当然,未来存在诸多的不确定因素,实际结果会受众多综合因素的影响,但我国碳排放量将出现高速增长是不争的事实,将会在相当长的一段时间成为全球碳排放量最多的国家。

我国应对气候变化和碳减排压力的出路就在于积极发展低碳经济,在低碳发展模式下参与国际竞争,只有不断提升低碳经济竞争力,才能获得更大的发展空间。

(三)我国发展低碳经济面临的挑战

我国应对气候变化的决心和节能减排的力度都很大,近几年也取得了一些成绩,但是我国发展低碳经济仍然面临着十分明显的困难,主要包括环境、能源、技术、体制四个方面。

1.资源短缺与环境污染问题严重

我国目前正处在经济快速发展阶段,能源的消耗量大,对资源的需求量也明显增加。据预测,2020年,我国经济发展所需的45种矿产资源中可以保证的只有24种,基本保证的2种,短缺的10种,严重短缺的有9种;石油、铁、铜等重要矿产资源均将主要依靠进口,资源短缺问题将成为阻碍经济发展的重要因素。[2]

随着我国城市化和现代化建设的不断深入,环境污染问题也日趋严重,治理方面成本逐步增高,发展低碳经济紧迫性也逐步提高。目前,我国的煤炭、钢铁、化工等行业是导致污染的主要部门。二氧化硫和烟尘污染不断加深,1/3的土地遭受酸雨破坏,城市空气和地下水污染更加严重。特别值得注意的是,治理环境的速度远无法超过破坏的速度,环境污染已呈现从陆地向海域蔓延的态势,还呈现生活污染与工业污染、新旧污染相交叉的复杂态势,严重威胁我国的可持续发展。

2.以煤为主的能源结构难以改变

我国国民经济的高速发展仍然需要高能耗工业部门的基础性支持,因此对能源的需求必将持续增长。煤炭一直是我国最主要的能源,虽然近几年煤炭在我国能源消费结构中所占的比重略有下降,但对煤炭的依赖程度并未产生根本性转变。单位煤炭燃烧产生的碳排放要远远高于其他化石燃料,其分别比石油、天然气高出约36%和61%,这也决定了我国碳排放必然总量较大。

3.低碳技术发展困难

为了适应低碳经济发展,有效控制温室气体的排放,需要大力发展低碳技术,包括节能技术、可再生能源技术、新型发电技术、碳捕获与封存技术,等等。发展低碳技术是发展低碳经济的根本和关键。目前我国在低碳技术创新、转让和应用等方面均存在困难。

我国的创新能力和低碳技术的整体发展水平相对落后,在热电多联产技术、高性价比太阳能光伏电池技术、生物质能技术等方面与发达国家均存在较大落差,同时在有效激励和资金支持方面也存在不足。其次,目前投入的基础设施、机器设备等都是依据传统技术而设立的,并且无法实现短期内全部废弃,可见技术和投资均已长期“锁定”,再进行新技术的投入非常困难。再次,虽然《京都议定书》强调了发达国家对发展中国家的技术转让,但是发达国家担心转出技术会削弱本国竞争力,这种技术限制使我国的低碳技术研发更加艰难。

4.体制障碍依然存在

面对越来越严峻的气候变化,我国直到2008年才正式设立气候变化司,拟定战略规划,出台相关政策。可见,我国正式的管理机构成立时间较短,不免在人员编制、宏观管理能力等方面存在一些不足,造成其处理广泛复杂的气候变化问题时可能会存在一些问题。并且,我国减缓气候变化的政策、法律体系等均不够完善,还存在很多空白领域,这必然给低碳经济的发展带来体制障碍。此外,我国在产品的强制能效标准、节能产品的标准与标识、行业能效的管理、政府节能减排产品采购等方面的政策、制度还存在很多尚不明确的问题,影响企业向低碳转型的实际运作。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。