(一)生产总值分析

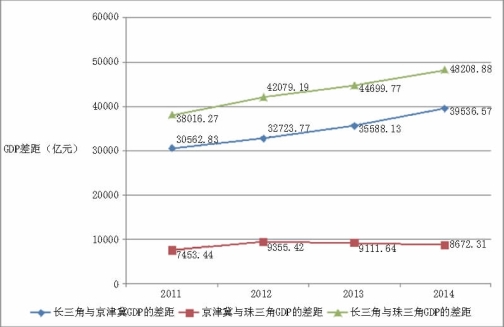

由表12-13可见,自2011年以来,三个地区的GDP均呈现增长趋势,但是长三角地区的生产总值远远大于珠三角和京津冀,具有绝对数量优势。京津冀地区的GDP总量一直位居第二,但是由图12-1可见,其与长三角地区的GDP绝对值之差却呈现不断扩大的态势,由2011年的30562.83亿元增长到2014年的39536.57亿元,这说明京津冀地区的经济发展整体慢于长三角地区。而珠三角地区GDP总量一直保持在第三位,但是其与京津冀地区的生产总值的差距却有缩小的趋势,由2011年的7453.44亿元增长到2012年的9355.42亿元,之后又出现下降趋势,2013年差距为9111.64亿元,2014年差距缩小为8672.31亿元,这表明珠三角地区的整体经济发展速度较快。

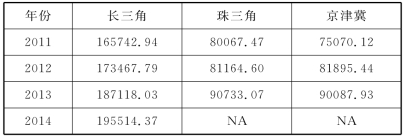

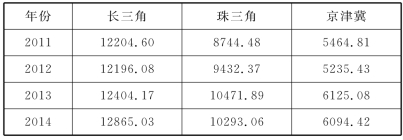

表12-13 三个地区生产总值 单位:亿元

数据来源:依据长三角、珠三角,以及京津冀地区城市历年统计年鉴计算得到。

图12-1 三个地区生产总值的差距情况

数据来源:依据表12-13数据绘制。

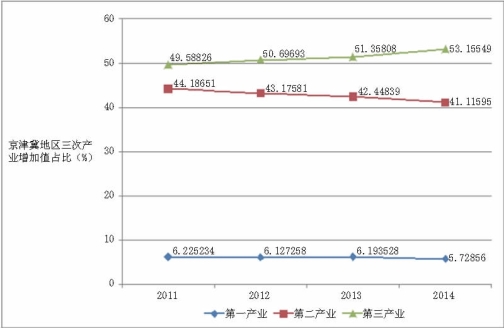

表12-14展示了三个经济区的三次产业增加值占全国GDP比重的情况。京津冀地区的第一产业占生产总值的比重一直高于长三角地区和珠三角地区,说明第一产业对京津冀地区的GDP贡献大于其他两个地区。但是京津冀第一产业占比呈现减少的趋势,由2011年的6.23%下降到2014年的5.73%,表明京津冀的产业结构正在作出调整。值得注意的是,京津冀地区第三产业增加值的占比一直高于第二产业,并且伴随第一产业和第二产业增加值占比的缩小而不断扩大,2014年已经达到53.16%,表明京津冀地区产业结构趋于合理。

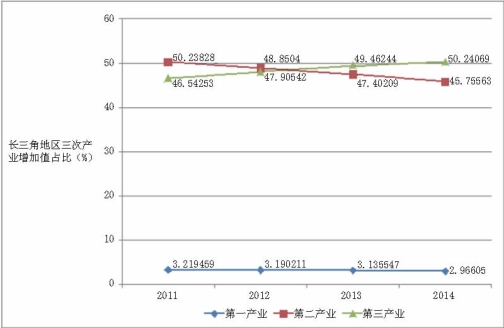

长三角地区2011—2012年,第二产业增加值一直是生产总值增长的最重要组成部分,但是自2013年起,第三产业增加值占比开始超过第二产业,并且2014年在GDP中的占比上升为。

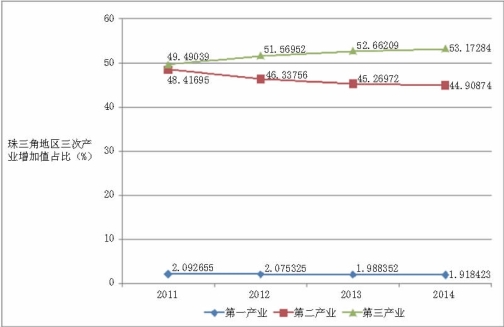

而珠三角地区在2011年第二产业增加值占比与第三产业几乎保持同一水平,到2012年已经实现第三产业增加值占比大于第二产业,并且第三产业占比不断扩大,说明珠三角地区的产业结构较为合理。

截至2014年,京津冀地区与珠三角地区的第三产业增加值占比基本持平,均高于长三角两个百分点左右。

表12-14 三个地区三次产业增加值占GDP比重 单位:%

数据来源:依据长三角、珠三角,以及京津冀地区城市历年统计年鉴计算得到。

图12-2 长三角地区三次产业增加值占比情况

数据来源:依据表12-14数据绘制。

图12-3 珠三角地区三次产业增加值占比情况

数据来源:依据表12-14数据绘制。

图12-4 京津冀地区三次产业增加值占比情况

数据来源:依据表12-14数据绘制。

(二)工业情况分析

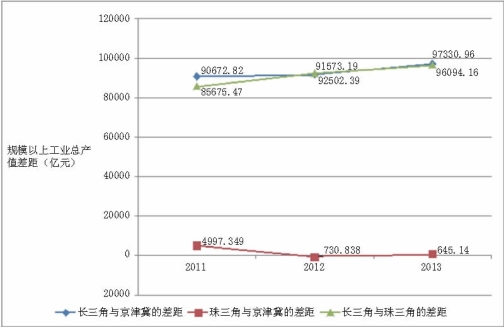

以年产量作为衡量企业规模的标准,国家对不同行业的企业都制定了规模要求,达到规模要求的企业就称为规模以上企业。本文只对规模以上企业产值作出统计与计算。由表12-15可见,长三角地区规模以上工业总产值远远大于珠三角和京津冀地区,在绝对数值上具有明显优势,并且呈现不断增加的趋势。

由图12-5可见,2011年和2013年京津冀地区规模以上工业总产值均低于珠三角地区,但在2012年,京津冀地区规模以上工业总产值超过珠三角。可见,京津冀地区规模以上工业总产值保持一个快速增长的态势,但是其与长三角地区的差距仍然是巨大的,并且差距呈现逐年越来越大的态势,由2011年的90672.82亿元上升到2014年的97030.10亿元,这说明虽然京津冀地区规模以上工业总产值的增长幅度小于长三角地区。

表12-15 三个地区规模以上工业总产值 单位:亿元

数据来源:作者依据长三角、珠三角,以及京津冀地区城市历年统计年鉴计算得到,注:NA代表数据不可得。

图12-5 三个地区规模以上工业总产值差距情况

数据来源:依据表12-15数据绘制。

(三)固定资产投资分析

固定资产投资是建造和购置固定资产的经济活动,即固定资产再生产活动,包括固定资产更新(局部和全部更新)、改建、扩建、新建等活动。固定资产投资是社会固定资产再生产的主要手段。固定资产投资额是以货币表现的建造和购置固定资产活动的工作量,它是反映固定资产投资规模、速度、比例关系和使用方向的综合性指标。

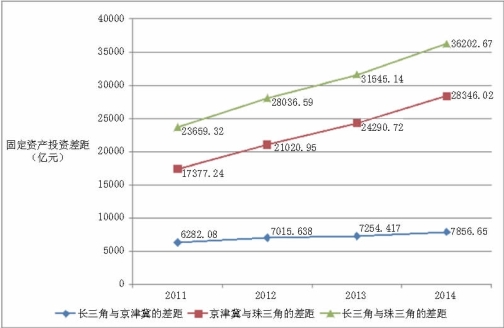

由表12-16可见,“十二五”以来,三大地区的固定资产投资均呈现不断增长的趋势。但是在总量上,长三角地区固定资产投资额明显高于珠三角和京津冀地区。京津冀地区固定资产投资额一直位居第二位,由图12-6可见,但是其与长三角地区的差距却呈现小幅增加的态势,由2011年的6282.08亿元上升到2014年的7856.65亿元;与珠三角地区的固定资产投资差距也逐渐拉开,由17377.24亿元增长到28346.02亿元。可见近年来京津冀地区的投资力度在不断加大,但仍然落后于长三角。

表12-16 三个地区固定资产投资额 单位:亿元

数据来源:依据长三角、珠三角,以及京津冀地区城市历年统计年鉴计算得到。

图12-6 三个地区固定资产投资差距情况

数据来源:依据表12-16数据绘制。

(四)社会消费品零售总额分析

在各类与消费有关的统计数据中,社会消费品零售总额是最直接表现消费需求的数据。社会消费品零售总额是国民经济各行业直接售给城乡居民和社会集团的消费品总额,它反映各行业通过多种商品流通渠道向居民和社会集团供应的生活消费品总量,是研究国内零售市场变动情况、反映经济景气程度的重要指标。

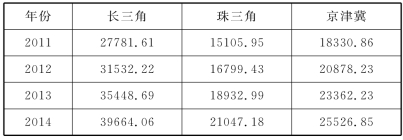

表12-17展示了自“十二五”以来,三大地区的社会消费品零售总额均不断增长。但是在绝对数值上,长三角地区的社会消费品零售总额远远高于珠三角和京津冀地区,说明消费对经济发展的拉动作用在长三角地区发挥了更为重要的作用。

京津冀地区社会消费品零售总额一直位居三者中的第二位,由图12-7可见,但是其与珠三角地区更为接近,之间的差距较其与长三角地区更小,并呈现小幅增加的态势,由2011年的3224.91亿元上升到2014年的4479.67亿元。京津冀地区社会消费品零售总额与长三角之间的差距也逐年加大,由9450.75亿元增长到14137.21亿元。可见,虽然近年来京津冀地区的社会消费品零售总额在不断扩大,但仍然与长三角地区拥有较明显的差距。

表12-17 三个地区社会消费品零售总额 单位:亿元

数据来源:依据长三角、珠三角,以及京津冀地区城市历年统计年鉴计算得到。

图12-7 三个地区社会消费品零售总额差距情况

数据来源:依据表12-17数据绘制。

(五)对外经济联系分析

由表12-18可见,自“十二五”以来,长三角地区的进出口总额是在2012年下降之后不断增长,由2012年的12196.08亿美元上升到2014年的12865.03亿美元;珠三角地区的进出口总额前三年一直增长,2013年达到10471.89亿美元,在2014年又下降到10293.06亿美元;而京津冀地区的进出口总额则波动得较为频繁,在2012年和2014年前后两次出现下降,但整体上仍然保持不断上涨的态势。京津冀进出口总额在三个城市群中一直保持最少,稳居第三位。同时,珠三角地区位居第二位,而长三角地区则一直保持在第一位。

图12-8所示,长三角与京津冀地区进出口总额的差距呈现波动中不断上升的态势,说明京津冀的进出口总额增长速度慢于长三角地区。而珠三角地区的进出口总额与京津冀地区的差距在2012年上升之后,又出现小幅上下波动。在某种程度上说明,京津冀地区的经济整体上的对外开放程度仍然有待加强。

表12-18 三个地区进出口总额 单位:亿美元

数据来源:依据长三角、珠三角,以及京津冀地区城市历年统计年鉴计算得到。

图12-8 三个地区进出口总额差距情况

数据来源:依据表12-18数据绘制。

表12-19显示了三大地区外商直接投资实际到位金额,也是说明地区经济开放程度的一项具体指标。整体上,长三角的外商直接投资实际到位金额一直在三个城市群中保持第一位,但金额出现波动,自2011年的510.70亿美元上升至2013年的582.83亿美元,但2014年又下降为566.87亿美元;珠三角地区的外商直接投资实际到位金额最少,但呈现一直上升的趋势,由193.99亿美元上涨到248.64亿美元;而京津冀地区的外商直接投资实际到位金额保持在第二位,先上升到317.99亿美元,在2014年又下降到279.07亿美元。

表12-19 三个地区外商直接投资实际到位金额 单位:亿美元

续表

数据来源:依据长三角、珠三角,以及京津冀地区城市历年统计年鉴计算得到。

图12-9 三大地区外商直接投资实际到位金额差距情况

数据来源:依据表12-19数据绘制。

图12-9表明长三角与京津冀地区的外商直接投资实际到位金额之间的差距有小幅上涨的趋势,说明京津冀加快利用外资的力度和加强对外开放的水平仍然慢于长三角地区,两者具有一定的差距。而京津冀地区与珠三角地区之间外商直接投资实际到位金额的差距相对较小,但差距却呈现先上升后下降的趋势,表明珠三角地区利用外商直接投资的金额增速快于京津冀地区。

(六)金融机构本外币存款余额分析

表12-20显示了三个地区金融机构本外币存款余额情况。整体上,长三角地区的金融机构本外币存款余额排在第一位,京津冀地区排在第二位,而珠三角地区排在第三位。自2011年以来,长三角和珠三角地区的金融机构本外币存款余额均呈现上升趋势,分别从162908.38亿元和79359.08亿元上升到218036.69亿元和110674.14亿元;而只有京津冀地区的金融机构本外币存款余额由2011年的122152.61亿元上升到2013年的154198.36亿元后,在2014年又下降为124873.25亿元。

表12-20 三个地区金融机构本外币存款余额 单位:亿元

数据来源:依据长三角、珠三角,以及京津冀地区城市历年统计年鉴计算得到。

由图12-10表明,长三角金融机构本外币存款余额与京津冀地区之间的差距出现迅猛增长,这说明虽然京津冀地区的金融机构本外币存款余额也有增加,但是与长三角地区相比却远远落后,并且增速较慢。京津冀地区的金融机构本外币存款余额与珠三角地区之间的差距出现了下降,表明京津冀地区的金融机构本外币存款余额的增速慢于珠三角地区。综上,京津冀地区的金融活跃程度在很大程度上受到来自长三角和珠三角的双重压力。

图12-10 三大地区金融机构本外币存款余额差距情况

数据来源:依据表12-20数据绘制。

(七)地方财政一般预算收入分析

如表12-21所示,三个地区的地方财政一般预算收入自2011年到2014年均呈现一路增长的态势。但整体上,长三角地区的地方财政一般预算收入金额最大,并且一直排在第一位,由9430.77亿元上涨到12587.04亿元;京津冀地区则排在第二位,由6198.57亿元增长到8863.82亿元,尽管上涨速度较快,但是2014年京津冀地区的地方财政一般预算收入还不及2011年的长三角地区,可见,京津冀地区与长三角地区之间的差距之巨大;珠三角地区的地方财政一般预算收入由3674.67亿元上涨到5372.70亿元。

表12-21 三个地区地方财政一般预算收入 单位:亿元

数据来源:依据长三角、珠三角,以及京津冀地区城市历年统计年鉴计算得到。

(八)常住人口分析

表12-22显示自2011年以来三个地区的常住人口变化情况。整体上,人口数都呈现逐渐增加的趋势。2011年至2013年,集聚人口最多的地区是长三角,但2014年京津冀地区的常住人口达到11052.16万人,超过长三角的10999.01万人,成为三个城市群中人口最多的地区。而珠三角地区的常住人口数量一致保持最少。这说明京津冀地区的常住人口集聚速度非常迅速。

表12-22 三个地区常住人口 单位:万人

数据来源:依据长三角、珠三角,以及京津冀地区城市历年统计年鉴计算得到。

上文对长三角、珠三角和京津冀地区的经济发展情况从不同角度进行了分析。综上,京津冀地区的经济发展在三大城市群的比较中一般是优于珠三角地区而落后于长三角地区。并且,京津冀地区与长三角地区之间的差距有整体上扩大的趋势,而与珠三角地区的差距却呈现缩小的态势,这说明京津冀地区的经济发展正受到来自长三角的挤压和珠三角的追赶的双重压力。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。