1.古典经济学对失业的解释

按照古典经济学的劳动供求理论,失业率的变化将对实际工资率发生影响。

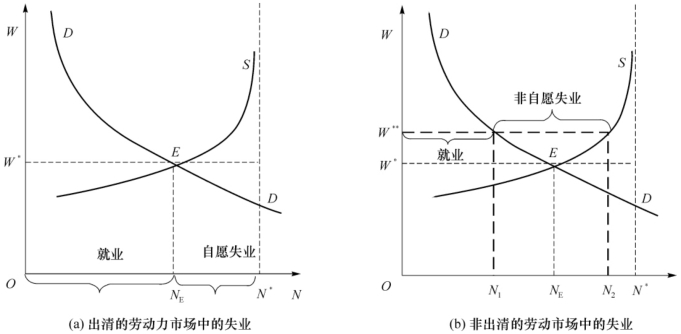

在市场出清的均衡状态下,劳动市场的供求双方在(W*,NE)点上达成均衡。就业者都是愿意接受均衡工资水平W*、数量为(ONE)的人,失业者都是不愿意接受均衡工资水平W*、数量为(NEN*)的人,他们是自愿失业者,如图16-1(a)所示。

在非市场出清的非均衡状态下,情况就变得有些复杂。第一,假设为市场出清,劳动市场的供求双方在(W*,NE)点上达成均衡;第二,劳工组织干预使市场非出清,劳动的价格是W**而且是高于W*,且具有刚性,劳动的市场供给为N2,劳动的市场需求为N1(N2>N1),劳动的市场供给过剩,失业者都是愿意接受工资水平W**、数量为(N1N2)的人,他们是非自愿失业者。自愿失业者的数量为N2N*,如图16-1(b)所示。

图16-1 劳动力市场中的失业

然而,从美国20世纪80年代以来的失业率与实际工资率的统计看,失业率的波动较大,而实际工资率的变化较小。在劳动市场上,劳动供给曲线比较稳定,虽然劳动需求曲线发生了移动,但实际工资率并不发生相应的变化。

那么,为什么在劳动需求曲线发生移动情况下,实际工资率并不随之降低?经济学者提出了各种理论加以解释,其中工资刚性理论和效率工资理论影响较大。

(1)工资刚性。工资刚性理论认为,工资率具有粘性的特征,失业率并不会随劳动需求的变动作出充分调整。对工资刚性存在的原因,有三种主要解释。

劳动工资合同阻止了工资率降低。在一些行业中,由于工会的力量,往往可能签订较有利的工资合同。这些合同通常附加工资随生活费上涨而增加的条款,在经济衰退时期工资率并不随之削减。尽管宏观上看合同签订是彼此错开的,每个月都会有新的合同产生,但相对固定的合同期的确减缓了工资率调整的进程。虽然工会合同说法不能完全解释工资刚性,但是在一些行业中仍可看作是影响工资率相对稳定的重要因素。

隐含合同论(implicit contract)。这种理论认为,除正式合同外,雇主与雇员之间可能达成工资率相对固定,不随经济波动调整的默契。这种默契被称为隐含合同,有别于正式合同。据说,工人一般是回避风险的,愿意为一个可支付稳定工资的厂商工作。隐含合同意味着工资率将不随劳动市场供求波动而变化。在经济不景气时,公司可能支付给工人高于市场一般水平的工资。作为回报,在经济高涨时,工人也只能留在该企业,接受低于其他公司的工资率。

“局内人-局外人”理论(insider-outsider theory)。所谓“局内人”是指那些在特定企业工作的人,而“局外人”是那些想到该企业工作的人。这种理论认为,每个企业都需要一支受过特殊培训的劳动力队伍,而对新雇员(局外人)的培训通常是由在职工人(局内人)来完成的。在职工人担心培训了新工人,他们与企业讨价还价时地位就降低了,因而并不愿意与企业持合作态度。另外,如果企业对新雇员实行低工资,经培训后的雇员就可能被出高工资的企业“挖走”。因此,企业只能通过向新老雇员支付相同的报酬来解决这一矛盾。由此,“局内人-局外人”理论就解释了为什么存在较高失业率情形下,企业仍给新雇员支付较高工资的现象。

此外,政府普遍制定的最低工资法,也被认为是造成工资向下刚性的原因。

(2)效率工资理论。效率工资理论(efficiency wage theory)认为,在一定限度内,企业通过支付给工人比劳动市场出清时更高的工资率,可以促使劳动生产率的提高,获得更多的利润。首先,较高的工资率可以保障劳动队伍的质量。在经济衰退时期,企业对劳动的需求降低,若削减工资水平,最有可能离去的往往是最好的雇员。较高的工资率是维持高质量劳动队伍稳定的重要条件。其次,工资率会影响劳动者的努力程度。雇主通常并不可能完全监督工人行为,工资就构成了工人偷懒被发现因而被解雇的机会成本。工资率越高,机会成本越高,因此,较高的工资有利于减少偷懒的倾向。最后,工资影响劳动流动率。雇员离职的比率,称为劳动流动率(labor turnover rate)。降低工资率会使工人辞职的比率增加,特别是熟练工辞职率的上升。企业发现,尽管在经济衰退期削减工资会减少直接劳动成本,但这些节省并不足以抵消培训费用或雇佣新熟练工成本的增加。

企业间的效率工资可能是不一样的。一般地说,效率工资取决于两个因素:其他企业支付的工资与失业率水平。如果其他企业支付的工资较低,该企业也不需要支付过高的工资。因为对工人来说,被开除的成本增加了,这将使工人在不太高的工资下努力工作。同样,如果社会失业率增加,企业也不会以过高的工资诱使人们工作。换个角度说,效率工资理论表明,社会上没有哪个企业愿意率先降低工资,这样做只会降低士气,最好的雇员被其他企业吸引走。因此,社会工资的调整过程是缓慢的。

2.凯恩斯的失业理论

凯恩斯认为,产生失业的原因是有效需求不足。有效需求是由消费需求与投资需求构成的。资本主义社会存在三大基本心理规律,即心理上的消费倾向、心理上的灵活偏好、心理上对资本未来收益之预期,这三大心理因素导致需求随收入的增加而递减,导致经济存在消费需求不足和投资需求不足,从而形成失业。

(1)“边际消费倾向递减规律”。凯恩斯认为,随着收入的增加,消费也增加,但在增加的收入量中,用于消费的部分所占的比例越来越少,结果导致消费需求不足。

(2)“资本边际效率递减规律”。资本边际效率是指资本家增加一笔投资时预期的利润率。资本边际效率是由成本(供给价格)和预期收益这两个因素决定的。凯恩斯认为,一方面,由于增添的资本设备的成本(供给价格)将随着投资的增加而上升;另一方面,随着投资的增加,资本设备预期的收益将下降,从而随着投资增加,预期利润率下降,对投资的吸引力减少,投资者对未来也将失去信心,这就引起对投资品需求的不足,即投资不足。

资本边际效率递减是使投资需求不足的一个重要因素。但投资不仅仅取决于资本边际效率,还取决于利息率。即投资取决于利润率与利息率的差额。如果利润率大于利息率,厂商就越愿意投资,投资就会增加;如果利润率越接近于利息率,厂商不愿意投资,就会形成投资需求不足。因此,尽管资本边际效率是递减的,利润率下降,但只要利息率比利润率下降得更大,则投资仍可增加。但凯恩斯认为,由于人们心理上的灵活偏好,使利息率不能无限地下降,从而导致了投资需求不足。

(3)流动偏好。指人们想以货币形式保持其一部分财富的愿望。人们之所以希望以货币形式经常保持一部分财富在手中,主要是为了应付日常的交易支出,或是为了应付意外突发事件的支出,或是为了抓住有利的投机机会。利息就是人们在某一特定时期内放弃这种流动偏好的报酬。利息率的高低是由货币的供求决定的。货币的供给数量是由中央银行的政策决定的,货币的需求取决于人们的灵活偏好。凯恩斯主义认为,中央银行通过调整货币政策,增加货币的供给量,可以在一定程度上降低利息率。但中央银行通过增加货币数量来降低利息率有一定限度,因为它受到灵活偏好的制约,当利息率降低到较低水平时,人们宁可把货币保存在手中而不愿意储蓄,这时,无论中央银行如何增加货币供给量都不能使利息率再降低。正是由于灵活偏好的作用阻碍了利息率的下降,从而在资本边际效率递减的共同作用下,导致了投资需求的不足。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。