第十一章 期望决定市场

索罗斯成功的分析、判断来源于他独特的投资哲学。传统的投资价值观认为,市场是有理性的,而索罗斯则认为市场是没有理性的,市场心理是由人的心理造成的。市场参与者的“偏见”往往决定着市场的价格走势。

一、索罗斯的反身理论

很多投资人在投资之前总是绞尽脑汁地收集各种资料,分析市场走势,希望能寻求到一种规律,然后进行投资。然而世界上没有相同的两片绿叶,在投资市场上,随时都会出现意外情况,很多投资者发现用以往的经验推断未来的发展趋势总是会失败,他们为此感到失望、气恼。特别在经济混乱时期,他们更是无所适从。

对于基金投资人来说,尽管是将资金交给基金经理来投资,但也会被千变万化的经济发展态势弄得头晕眼花。也许在市场低落时,他们购买了积极型共同基金股份,在市场高涨时,他们投资了固定收入共同基金,眼看着花花绿绿的钞票溜走,也只能自叹技不如人。到底该如何认识市场,怎样预测市场的发展态势,索罗斯在宏观上为我们提供了理论借鉴。

20世纪50年代,被迫放弃当纯粹哲学家的索罗斯,受雇于一家美国证券公司作证券分析员,为美国投资机构提供欧洲股票市场的投资建议。正是在那个时候,索罗斯就形成了自己对市场的独到见解,形成了著名的反身理论。

索罗斯的投资哲学建立在“反身性理论”的基础之上。这个“反身性”,也有人翻译成“反馈性”。它的理论含义是:

假设人的行为是y,人的认识是x,由于人的行动一定是由人的认识所左右的,因此,行为是认识的函数,表述为:

y=f(x)

它的含义是:有什么样的认识就有什么样的行为。

但,人的认识并不是孤立出现的,人的认识是受客观世界影响的,而客观世界又是与人们的行为紧密相关的。这也就意味着,人的行为对人的认识有反作用,认识是行为的函数,表述为:

x=F(y)

它的含义是:有某一类行为就会有某一类认识。

把上述两个式子合并之后,我们可以得到这样的公式:

y=f(F(y))

x=F(f(x))

这就是说,x和y都是它自身变化的函数———认识是认识变化的函数,行为是行为变化的函数。

索罗斯将该函数模式称作“反身性”。它实际上也是一种“自回归系统”。

索罗斯同时认为:由于人认识上的局限性,所以,人的认识永远不可能达到绝对真理,因此,人的认识永远是片面的、不完全的。这种片面和不完全将会逐渐被累积,直到最后产生崩溃。

反映到金融市场上,索罗斯的观点就好理解了:由于人的认识永远是片面的和不完全的,因此,人的行为也自然永远不可能是正确的,所以市场永远是错的。既然市场永远是错的,那么,达到极点,市场必然会崩溃。

在应用反身理论解释分析股市时,索罗斯首先引入了3个概念:股票价格,主流偏向,基本趋势。所谓主流偏向是指在众多观点中,许多偏向互相抵消后,剩下的即为“主流偏向”。基本趋势是指股市中存在着一个无论投资者是否意识到都将影响股票价格的“基本趋势”。基本趋势对股票价格的影响程度,视市场参与者的观点而定,不是一成不变的。股票价格的运动趋势就是“基本趋势”和“主流偏向”的合成。在股票市场中,基本趋势和主流偏向首先影响股票价格,股票价格的变化反过来对主流偏向和基本趋势产生影响。这样股票价格和基本趋势、主流偏向存在着一种反射关系。如果股票价格的变化加强了基本趋势,那么这个趋势为自我加强的,当它们作用于相反的方向时,则称之为自我矫正。同样,对于主流偏向也一样,可能自我加强,也可能自我矫正。当趋势得到加强时,它会加速,当偏向得到加强时,预期和未来股票价格的实际变化之间的差异就会扩大。反之,当主流偏向自我矫正时,差异就会缩小。

如果将股票价格的变化用上升和下降来描述:当主流偏向推动价格上升时,认为它是积极的;当它作用于相反的方向时,认为是消极的。上升的价格变化被积极的偏向加强,下降的价格变化被消极的偏向加强。在一个繁荣与萧条的序列中,可以找到至少一个上升的价格变化为积极偏向所加强的阶段和一个下降的价格变化为消极偏向所加强的阶段。同时还存在着一点,这一点上,基本趋势与主流偏向联合起来,扭转股票价格。

索罗斯的反身理论是索罗斯投机理念的最基础部分。这一理论探讨市场参与者所扮演的角色,以及他的思考和他参与的事件两者之间的关系。所谓“反身”就是市场参与者的预见、期望或认识与参与的事件、情况两者之间的一种互动。他至少包含两层内涵:一为参与者总希望了解、预见实践的未来发展状况,并根据自己的预见来改变现状;二为当预见付诸实践后反过来影响、改变事件的发展进程甚至原来预设好的未来面貌。透过双向互动,彻底粉碎华尔街原来被奉为经典的话语———“市场永远是对的”。不仅如此,索罗斯向天下所有的市场参与者宣告:“别迷信那些经济学家的奇谈怪论”,他们“对这个世界的运作方式欠缺务实的理解。他们只管做伟大而不现实的梦,只谈理想情况,而且误以为这个世界很有理性”。身为真正的投资家,根本就不可能按照经济学告诉我们的理论来寻求商机,恰恰相反,应当从变幻莫测的投资市场去搜寻商机。尽管市场有时候会有错误,但“市场的真正价值在于给人们提供一个标准,使市场的参与者据此认识、发现自己的差错,从而相对说来比较及时地做出调整”。为此,身为高效能的投资者,不能满足于这样的顺从,并且认为盲目顺从市场的指导思想———“市场总是对的”的命题是错误的。索罗斯如此论证了该命题的错误性。

市场的运行并非是理性的,而且市场的价格也往往有错误,有时并不能真正反映上市公司本身的价值。可传统理论认为,股票价格反映该公司的基本面,是未来收益和股息的贴现。索罗斯认为,这种观点是完全错误的。股票市场价格根本就不是未来收益和股息的贴现,充其量只能说是对未来市场价格的预测。在买卖金融工具时,参与者不是贴现基本面,而是预测完全相同的金融工具的未来价格。索罗斯认为,最重要的基本面存在于未来。股价反映的不是往年的收益、资产负债表和股息,而是将来的收益、股息和资产价值。这些流量无法量化,市场的变化结果也无法量化或精确预期,股票的价格只能是仅供猜测的对象。猜测是资讯和偏见的“混合物”。因此猜测会在股票价格中表现出来,而股票价格则会以多种方式影响基本面。如公司发行股票来募集资本,透过发行期权来激励其管理层。当这些事情发生时,一个双向反身性的互动过程就有可能产生,基本面不再是决定股票价格的独立变数。在这点上,索罗斯指出:“在买卖金融工具时,市场参与者不是试图贴现基本面,而是预测完全相同的金融工具的未来价格。基本面与市场价格之间的联系比主流理论所描述的更少,而且市场参与者的偏见起的实际作用也更大。”股票价格与基本面之间的互动关系能够导致自我的加强,使基本面和股票价格都远离根据传统理论中的均衡状态,而把股市带到“远离均衡地带”,引发“从众行为”的趋势出现。

索罗斯在运用反身理论预测市场是尝试性的,正确与否在于市场,这种理论能保证预测正确时获利最大化,而错误时损失最小甚至还能获利。索罗斯坚信反身理论可以帮助他指点迷津,认识并走出困境,获得巨大的投机成功。反身理论有一个特点就是以相互关联因素来分析市场,关联因素包括某一市场内在关系,也包括市场之间的关联,因此用反身理论分析市场有两方面内容即微观经济和宏观经济。

索罗斯根据这个理论于1960年在德国金融市场进行一次漂亮的“理论大展示”。上世纪60年代晚期,美国科技高速发展,并迅速地将高科技应用于社会生产的各个领域,科技转化率非常高,这样,高科技的研究、转化逐渐变成了一种新的产业,各高科技产业公司如雨后春笋般冒出来。可美国国内市场的“大蛋糕”必定是有限的,各高科技产业公司为了能最大限度地满足自己的“食欲”,就得抢占先机,吞食这块“大蛋糕”,同时,还吞食其他的对手,逐渐形成了公司联合体。这样,各个高技术产业公司为了组建新的公司联合体,一场激烈的收购大战在美国金融市场如火如荼地展开,最终掀起兼并联合的大潮。静观其变的索罗斯发现,原来“反身”过程就发生在企业兼并联合的大潮之中。

索罗斯发现,这些金融投资者、投机者在收购这些公司时,由于流行偏见的影响,过高地估计了它们的价值,然后用这些价值被高估了的股票当作筹码,通过在市场上的收购行为换回更多的利润。而这些利润又反过来激发价值高估。利润的高估、价值的高估给企业联合体穿上“皇帝的新装”,她那美妙的“诱饵”诱惑着机构投资者纷纷上钩。水涨船必高。高涨的联合企业股票价格自然拉动联合体的成员企业收购更多的公司。索罗斯认为,错误的观念就在这里产生。

这些机构投资者已经被“皇帝的新装”所迷惑,忘记了泡沫经济的炮制过程———将某些企业联合体在收购后再卖出时,往往把每股收益的成长数字进行“艺术”加工。索罗斯相信,这种“炮制”的收益指数,确切地说,是那些乐得手舞足蹈的基金经理们“艺术”加工过的数字,终究将影响联合企业的股票价格。

事实上也是如此,他们确定股价在持续高涨时,会设立许多仓位卖出空头买进多头,尽量持有更多的多头。索罗斯本人就是这样做的,后来,当他感觉到持续高涨快要到顶峰时,便将手中的多头全部抛出,将抛售的所有资金转为空头,当颓势来临时收益就很丰厚了。由此看来,索罗斯无论是盛还是衰,他都赚到了一笔数目不小的“辛苦费”。

企业合并盛行的背后告诉我们,现行股票定价存在着很大的缺陷。这个缺陷就是,股票价值并不是如传统的经济学所假设的,它独立于股票的市场价格外,纯粹由基本面决定。恰恰相反,它受制于股票价值与基本面相互影响中。

借助反身性理论,索罗斯因此具备有某种哲学视野、战略高度上的优势。在金融运作上,他以自信而又独特的分析与判断,驰骋金融市场。即使是在市场最为艰辛的时期,他也依然坚持头寸,丝毫不动摇。不过,从总体上讲,利用反身性过程所呈现的机会是他在金融市场中投资取得成功的主要原因,尽管有时并不存在反身性过程;有时虽存在,他却未能察觉到;有时他也会出错,在缺乏合理假说时介入投资活动,而效果就如同“随机漫步”了。他非常关注金融市场上的重大转折,时刻寻找着一个由盛而衰、崩溃前的拐点。索罗斯充分运用了金融市场之间的关联性,当金融市场间反身关联性被确认时,市场趋势将形成,投机于这些关联市场的风险较集中,以此认识为基础,索罗斯最终找到金融市场由盛而衰、崩溃前的拐点,然后将资金杠杆作用发挥得淋漓尽致,大胆地在金融衍生品市场进行投机。

关于对金融市场的本质认识,索罗斯的结论与流行的观念大相径庭,他认为金融市场并非像人们所理解的那样以均衡状态存在,它大起大落极不均衡,性质如随意散步充满了不确定性。如果说索罗斯建立在自省观念上的“市场往往是错误的”的命题,是对华尔街自内而外传统智慧的挑战,那么他关于金融市场本质的结论,可以说是对传统经济学的全面反叛和挑战。由自省到反叛、挑战,在索罗斯的思想中是一脉相承的。索罗斯关于金融市场本质的理论基于如下假设:

人们以知性和完整性构建的经济学认为,市场应处于一个确定的均衡状态;然而事实是,人们的愿望不但实现不了,而且市场的不均衡状态如大起大落常常不期而至。不均衡状态的出现是真实的,故而是正确的。但不均衡状态的出现不能脱离带有偏见的市场主体参与这一事实,离开了市场主体参与这一事实,对市场不均衡状态成因的理解皆是不充分、不完整的。甚至可以认为,出现事与愿违的结果完全是偏见主体咎由自取,偏见主体的参与是事态的原因,不平衡状态的出现是事态的结果。如果金融市场是处于均衡状态的,那么市场参与者的知性便是完整的,事实证明则相反;因此参与者的知性是不完整的,并且它构成了市场不均衡状态或大起大落的充分条件和重要原因,那种视金融市场为一个均衡状态的流行看法十分不现实。

二、寻找漏洞,重拳出击

当我们了解了索罗斯对金融市场的独到见解之后,是否有醍醐灌顶的感觉,在索罗斯看来,股市不是按照某种规律运动着,股市的上升和下跌完全是由几种无法预测的作用力相互作用的结果,而且这几种变数永不止息的运动,决定了股市不可能是平衡的,永远都是波动的。股票价格不是基本面的被动呈现,股票价格的运动不是朝着与它所谓的价值趋向一致而运动,股票价格时刻都是三种力量综合作用的结果,投资者所期望的那种平衡状态并不是正常情况,而是特例。股票价格随时都随着主流偏向的变化而不断运动。如果谁左右了主流偏向运动的方向,那么就掌握了股市。既然整个人类对世界的认识是不完全的,那么就会有偏向存在,那么只要造势推动偏向积累到市场无法维系,形势就会发生逆转,这时就可在投资市场上呼风唤雨。索罗斯几次震惊全球的外汇狙击战就是靠运用这个理论成功的。让索罗斯成为家喻户晓的人物的事件要属1997年的东南亚金融风暴。东南亚金融风暴对亚洲人来说无疑是市场灾难,但对于索罗斯来说,则是在他投资画卷上涂上了最绚丽的一笔。东南亚金融风暴中,反身原理贯穿了整个东南亚金融危机,简直就是索罗斯反身原理的理论大演习。

1993年前,国际货币基金组织经济学家莫里斯·戈尔茨坦在英国《经济学家》杂志上预言:按1994年12月墨西哥金融危机中的危险信号衡量,在东南亚,诸国货币正经受着四面八方的冲击,有可能出现墨西哥式的经济大灾难。接着,他又坦言,泰国的墨西哥征兆比其他亚洲国家多。戈尔茨坦先生的坦言并未得到东南亚诸国的重视,尤其是泰国。有着严重地域偏见和文化偏见的东南亚人没把他的提醒当一回事。戈尔茨坦被赶跑了。但是,被他所最先预言的灾难却如期降临了。

东南亚金融危机爆发之际,很多人将愤怒的矛头指向索罗斯,认为这一切的灾难都是由他挑起的。面对无数人的破产失业,索罗斯被冠以了魔鬼的称号。然而,痛定思痛,东南亚危机真的是索罗斯一手策划挑起的吗?事隔多年,经过人们的深刻审视后,事实的真相开始浮出水面。

上世纪90年代初期,西方发达国家经济急剧衰退,似乎西方曾经辉煌的物质文明瞬间即将殒落,东南亚经济增长如雨后春笋,形势一片大好,其发展速度之快令世界为之惊叹,连西方诸多自持甚高的白人老板也自叹弗如,满怀嫉妒。90年代中期,几乎所有的东南亚国家都开始了经济大跃进,它们采取多种措施加快金融自由化步伐,驱使经济进入新一轮的快速增长时期,而经济的惊人增长速度使得他们都相信,21世纪将是亚洲的世纪,而亚洲的世纪将是东南亚的世纪,世界经济的重心从此将转向这个渐渐崭露头角的地区。东南亚诸国被五光十色的泡沫经济态势蒙蔽了眼,忽视了一个最基本的事实:过去几十年里,东南亚经济主要依靠外资投入的增长得到迅猛的发展,并非在投入产出比上有了重大进展。增长模式如此局限,他们却还竞相放宽金融管制,企图与世界顶尖金融强手抢夺世界金融市场的这块“蛋糕”,无疑于在沙滩上兴建城堡,稍击即破。

对于这一点,老谋深算的乔治·索罗斯早就了然于心。他一向擅长于钻牛角尖及吹毛求疵,东南亚存在这么大的金融漏洞,又怎么可能逃过他的手掌心?他静静地等待着最后机会的来临,以大捞一笔,缔造另一个类似于击垮英格兰银行式的奇迹。

事实上,1995年,新加坡克罗斯比证券公司曾对亚洲7个国家的经济状况作了一份研究报告,报告指出东南亚国家的贸易收支恶化、员工素质低下、通货膨胀上扬,面临经济过热的危险;而另一方面,这些国家又因为企业债台高筑、超额生产能力以及缺乏高等教育和技术工人等,将出现“成长性的衰退”,有可能陷入一场可怕的经济危机之中。报告认为由于经济快速增长,东南亚企业普遍高估制造业的产能、房地产供给和公司人员规模,因此造成了“乐观的错误”。有关当局还尽量加快金融市场自由化的步伐,火上浇油。到时候整个国家经济运行就会出现投机行为高涨,泡沫经济四处膨胀的现象。反身理论开始发生作用。

早在1992年,泰国的金融界人士,误认为曼谷即将取代回归后的香港,成为东南亚地区的金融中心。这种大跃进想法疯狂滋长,后来,泰国政府居然一厢情愿地对外国资本敞开了金融市场大门。果然,外国银行带来了大量低息美元贷款,泰国金融业很快尝到了甜头,财源滚滚,乐不可支,开始对房地产等基础产业产生浓厚兴趣,结果,许多银行跟风,一窝蜂似地把近30%的贷款投向房地产业,房地产业供需立刻严重失衡。房地产市场的低迷不振使得银行呆帐、坏帐剧增,大量的贷款难以收回。根据日本大和综合研究所援引泰国有关方面的资料,截至1997年6月底,泰国金融机构中全部的风险债权高达4860亿铢,是贷款总额的31.5%。有人估计,泰国金融业坏帐高达8000亿至9000亿泰株(约合310亿~350亿美元)。毫无节制地挥霍低息资本,巨额项目赤字极易引发金融危机。1996年底泰国所需项目逆差已达国内生产总值的8.2%,而1994年墨西哥爆发金融债务危机时也只不过为7.8%。泰国正在玩火自焚。

1997年初,泰国房地产业完全失去了往日的风光,行将崩溃。外国投资者见偷鸡不成反蚀一把米,便纷纷抛售泰铢。索罗斯见时机已到,马上向部下发出指示,联合其他投资大户,浑水摸鱼,估空泰铢,全力进攻沙滩上的泰铢堡垒。泰国金融界上空马上感觉到一支看不见的魔爪在一步步靠近。

国际银行中,大笔热钱开始向泰国涌动。鉴于索罗斯在1992年估空英镑的成功,以及1994年在墨西哥成功引爆金融危机,国际上很多投资大家都惟索罗斯马首是瞻。外国投资者大肆抛售泰铢,加上索罗斯的运作,使得泰铢抛售一发不可收拾。一股抛售泰铢的巨大洪流开始形成。这时,尽管泰国政府为了保证泰铢与美元挂钩的汇率,拼命吃进泰铢,然而,由于其不平衡的经济结构,靠大举借债的泰国国家银行无法抵挡金融投机者对泰铢的攻击。

1997年7月2日,泰国政府和金融当局在手忙脚乱之中,宣布放弃长达13年之久的泰铢与美元挂钩的汇率制,实行浮动汇率制。泰铢顿时一泻千里,处于无人敢救的悲惨境地,并创出历史最低点的黑色纪录,货币风暴一夜之间爆发。泰国被迫实行浮动汇率制,仅1天时间,泰铢汇率狂跌了20%,泰国政府临近倾家荡产的地步,它马上把求援的眼光转向国际货币基金组织、日本、美国等金融大户,至此,酝酿已久的类似于墨西哥式的泰国金融危机终于爆发。

只有仅仅200亿美元外汇储备的泰国中央银行经过短暂的战斗,便宣告弹尽粮绝,偃旗息鼓,面对来势汹涌的索罗斯大军,要想泰铢保持固定汇率已力不从心。泰国人只得接受事实,在无计可施的情况下,实行了浮动汇率。然而,这早在索罗斯的预料当中,他为此还专门进行了周详的准备,设计了各种应对策略,等待着它的来临。泰铢毫无招架之力,只能落得个“痛打落水狗”下场。泰铢继续下滑,7月24日,泰铢兑美元降至32.5∶1,再创历史最新低,泰铢被索罗斯宰杀之状,惨不忍睹,泰国人更是捶胸顿足,呼天唤地。

当泰国这一关口突破之后,索罗斯便转向东南亚周边国家。由于狙击泰铢的成功,更加强化了这股洪流的趋势,他们风起云涌地进入到东南亚其他国家,纷纷对这些国家的货币估空,“偏见”占了上风,势不可挡,接着,菲律宾、马来西亚、印尼、新加坡等国家金融市场随后也开始动荡不安,菲律宾比索、马来西亚林吉特、印尼盾、新加坡元,甚至连经济闭塞的缅甸的货币也纷纷走软下滑。

见索罗斯大军兴风作浪,东南亚各国政府进行了殊死抵抗。为稳定本国货币,马来西亚抛售了10亿美元,菲律宾抛售25亿美元,但在整个“偏见”控制局面的情况下,市场完全失去了理性,人们一窝蜂地跟随“偏见”而动,在索罗斯的强大攻势面前,比索、林吉特贬值。同时印尼盾、新加坡元也剧烈波动,一时间,东南亚货币市场风声鹤唳,草木皆兵。

索罗斯在东南亚这一战役中,充分运用了反身理论,通过他的反身理论,他预计到了整个发展大局,索罗斯认为,强化必然导致大起大落。在他看来,市场中的认识和现实之间的偏差是始终存在的。这种偏差可分为“近均衡”现象和“远均衡”现象两种。其中“近均衡”现象指这种偏差很小,并且会相互接近。而“远均衡”现象则指这种偏差很大,并且不会相互接近。索罗斯感兴趣的是后者。但是“远均衡”现象又有两种:一种是尽管认识和现实相差很远,但是状态是稳定的,即“静态不均衡”;另一种是状态不稳定,市场变化迅速,认识和现实的偏差越来越大,直至两者之间的差距大到非发生一场灾难不可,即“动态不均衡”,而这恰恰是索罗斯最感兴趣的。严格意义上说,只有“动态不均衡”才是“自我强化”的结果,“自我强化”的发展必然使投资者进入一种盲目狂乱或者“类兽性”的失控状态,从而导致市场价格的暴涨暴跌。“市场越不稳定,越多的人们被这种趋势影响;这种随趋势投机的影响越大,市场形势就越不稳定”。最后,当达到一个临界点之后,局势失控、市场崩溃,相反方向的“自我强化”过程又会重新开始。市场参与者的任务不是要设法去纠正市场,而是要“走在市场曲线的前面”,超前掌握趋势,“在混乱中取胜”;甚至如果有可能的话,还应当设法主动去推动趋势的发展。这就是索罗斯的“反身理论”。索罗斯几次投机操纵市场的得逞,使得他有时甚至会有自己是“上帝”的感觉。但也正是这种自我膨胀的“自我强化”,使得他在1998年8月香港市场投机失败,招致大约100亿港元的损失。

因此,投资者进行投资时,应该学习索罗斯寻找漏洞的思维方式,很多时候,客观事实不一定就是不能改变的事实,仔细推敲一番就会寻找到漏洞,一旦发现了别人没有发现的漏洞,很可能就找到了投资的突破口。我们不要忘记“垃圾债券”大王米歇尔·米尔肯就是靠投资“垃圾债券”发家致富的。

另外,对于那些对金融市场不是非常了解的投资者,在选择积极成长型基金时,要格外慎重,因为这类基金多半投资于那些新型的有很大发展潜力的公司,这种公司的股票波动很大。比如某积极型成长基金购买了一只军工业类的股票,投资总额的百分比为14.9%,军工业的股票风险较大,对外界因素的影响很敏感。特别在战争发生时,战局细微的变化都会使股票价格发生很大的波动,在股票价格被消极偏向加强时,股价可能出现大幅度的下滑:然而,军工业的股票并不意味着不能投资,当军工业股票被积极主流偏向加强时,获利也是非常丰厚的,而且对于购买基金股份的投资者来说,即使军工业的股票全赔了,损失也不会非常惨重,因为,该基金很可能为了分散风险对其他收益较为稳定的股票进行了投资,而且投资者也可以通过购买诸如平衡型共同基金、债券共同基金等来降低风险。

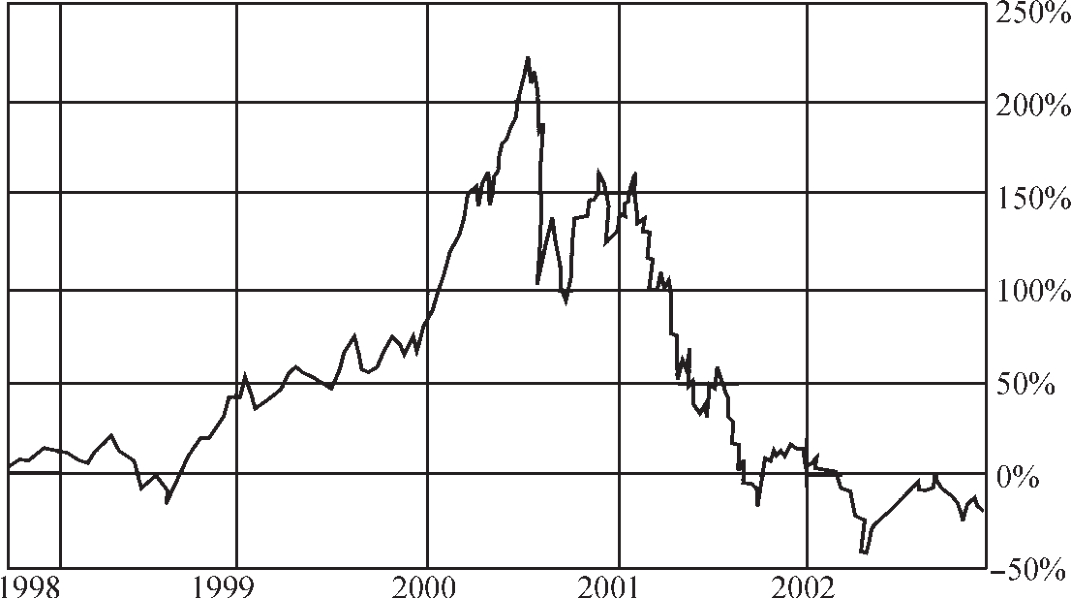

图12.1 纳斯达克指数波动示意图

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。