“小”块头有大能量

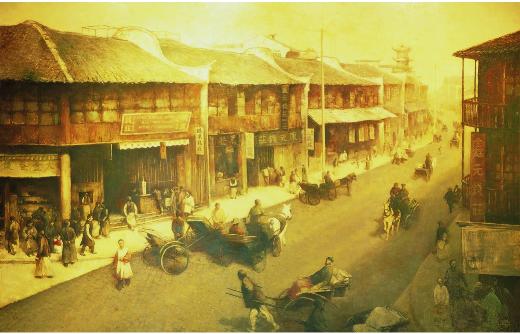

连环画家贺友直画过一幅旧上海钱庄小品,活灵活现,再现了半个多世纪以前沪上钱庄的繁华景象。近日,有闲重读银行博物馆收藏的数帧钱庄老照片,倘若串起来,感觉就是一幅真人版的素描画卷,十里洋场的金融脉动,跃然纸上。

上海是中国近代金融业滥觞之地。从一个简陋的小渔村,发展成闻名遐迩的繁华商埠,金融因子的潜入,无疑起着激活作用。“商人集则商市兴,财富集则金融裕。”在上海这个善于兼容并蓄的都会里,银行、钱庄、票号、银号等形形色色的机构,曾经交相辉映,演绎着经济屋檐下的金融化妆舞会。

沪上的钱庄,起源于何时,众说纷纭。有的推测钱庄的起源,属于“明朝那些事儿”。翻开《中国金融发展小史》,就有“明代中期以后出现了私营的钱庄、银号、票号等金融组织”的记载。《旧上海金融业综述》亦称“上海邻县常熟在明万历年间(1573—1619),已有钱肆,估计这时国内外贸易已较发达的上海,不会没有钱庄”。不过迄今为止,比较靠谱的史料,是现存豫园内园中的一块碑文。内园是早年钱业公所的所在地,有一块1921年勒写的碑文中记述:县治北城隍庙有东西二园。西园即明潘恭定豫园,中更芜废,而玉玲珑三峰仅存者;东园一名内园,广袤不逮西园而幽邃过之。乾隆年间,钱业同人醵资购置为南北市总公所,以时会集……盖自乾隆至今垂二百年,斯园阅世沧桑,而隶属钱业如故。在内园另一块嘉庆二年(1797年)碑记上,还刻着乾隆年间上海各钱庄名录,尚可完整辨认的有82家。

由此可推,上海早在乾隆年间,即距今200多年前,就已在孕育着金融业“梦开始的地方”,钱庄如雨后春笋般地破土而出,钱业公所也作为业界的统领,崭露头角。

钱庄的萌芽,用眼下时髦的说法,当数商铺经营的“混搭”效应,与米店、布店、煤炭店等有着牵丝攀藤的联系。上海开埠前,商品经济比较发达,伴随着商品交换与货币流通,资金借贷应运而生,于是不少商铺也捎带做些资金拆借的买卖。时任钱业公会会长多年的秦润卿曾著文说:实始于旅沪绍人开设之煤炭肆,兼营小规模之存放业务,积之稍久,各方称便,业务日见发达,相继开设者日众,渐次形成钱庄之一专业。此外,早年的书报惯于用“钱米店”和“钱布店”字样,可见当年有些米店、布店也不甘寂寞,以兼营货币兑换和存放款为副业,做活生意。就这样,经年累月,款项进出日益浩大,金融调度日趋频繁,原先的“带带过”,显然无法适应市场需求,于是反客为主,副业渐渐地做成了主业,钱庄业顺其自然,得有创业成功之机会。“钱业为百业之首”。钱庄业与工商业有着天然的相互依存关系,钱庄的作用是协助工商融通资金,商业需要的营运资金,有赖于钱庄予以短期的周转,同时,钱庄又靠广大工商业开展存放汇业务,两者唇齿相依,相辅相成。

手头刚好有几册秦润卿创办的《钱业月报》,其间刊登了不少旧时钱庄的宣传广告,尽管画面简陋,形式雷同,语言朴素,但从方尺之间的图文传递中,依然能够感受到当年钱庄规模之盛,渠道之广,服务对象之众,真心是“兄弟姐妹都很多,景色也不错”。而且,那时钱庄的经营品种善于推陈出新,散见于广告里的“礼仪储蓄”、“袖珍支票”、“房产信托”、“保管箱出租”之类时令新品,即使放在今天,也是蛮“潮”的哦。

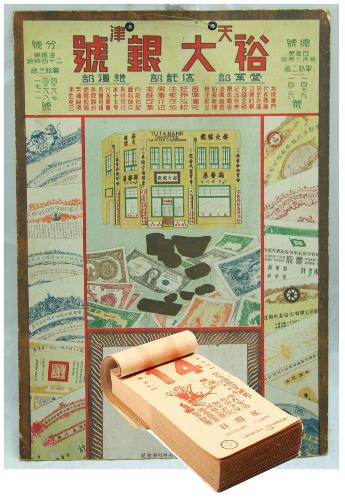

偶然间,还觅到一张天津裕大银号的日历宣传牌,图中的银元美钞花花绿绿,“钱”程似锦,“土豪”与“洋气”共舞,口彩与愿景齐飞,十分讨巧。其实,这银号和钱庄无甚差别,华北、东北一带多称银号,长江中下游及东南各地则谓钱庄,纯属“山芋”和“地瓜”、“番茄”和“西红柿”之分,因时因地叫法不同而已。最早记载银号的资料为清乾隆二十三年的《帝京岁时纪胜·十二月市卖》一书:“钱店、银号,换压岁金银小梅花海棠元宝。”天津早在开埠之前,因其水陆交通便捷,地理位置优越,一度万商云集,钱业繁荣,成为仅次于上海的全国第二大金融中心。

宝丰钱庄海报

安裕钱庄海报

其昌钱庄海报

敦裕钱庄海报

话题回到申城,我买过一本地图版的《老上海百业指南》,蜘蛛网一般交织的街巷布局中可以窥见,旧上海的钱庄大多聚集在黄浦区。这从《钱业月报》刊载的广告信息里,亦能找到答案。据1942年进泰来钱庄当学徒的夏弘宁老前辈生前回忆,当年,宁波路、天津路、北京路、四川路等几条马路是钱庄的集中地,马路两旁挂着各式各样的钱庄招牌。即便在这些马路两旁的狭小弄堂里,也是钱庄林立,如天津路的福绥里、同吉里、鸿仁里;宁波路的兴仁里、同和里、永清里;北京路的清远里等。仅在兴仁里这条不长的里弄中,就挤挤插插布满了11家钱庄,可谓“夹缝中求生存”。虽然钱庄规模有限,设备简陋,操作方法陈旧,而当时已经出现的洋商银行则资本雄厚,“一表人才”,似乎难以与其相抗衡,但钱庄在旧上海“小车不倒只管推”,仍然稳步经营,经久不衰,可见在一定的历史条件下,钱庄有着顽强、旺盛的生命力。

天津裕大银号宣传日历牌

福源、福康、顺康钱庄海报

时常在想,“土枪土炮”的钱庄,能在群雄逐鹿的旧上海金融市场站稳脚跟,分得一杯羹,究竟靠什么?洋商银行尽管规模浩大,但“大有大的难处”,成本高、开销大、调头慢,繁文缛节,水土不服;而钱庄经理土生土长,熟悉地情,拥有丰富的人脉资源,他们在上海扎根经营比洋商银行早,“先进山门为大”,而且对上海工商界的头头脑脑都熟悉,对外地携眷避居上海的富绅、官僚、政客也多有往来,易于营销。钱庄若能拉到这批客户,存款金额大,变动性少,可以长期运用生息,确是一桩“宝大祥”的生意。同时,钱庄机构精简,分工明确,经理、襄理之下,分设清账、跑街、汇划、钱行、跑银行、洋房、信房、客堂(俗称八把头),连同所有学徒、栈司,少则几十人,最多也不超过100人,薪津开支较少且工作效率较高。

有则故事颇具说服力。先前说到的秦润卿,曾任豫源钱庄(后改名福源钱庄)经理,鉴于钱庄规模小,发展慢,征得豫源创业人的同意,于1919年2月改组为豫源商业储蓄银行,结果银行的营业收益反而不如钱庄多,只好硬着头皮“翻烧饼”,不出三个月,豫源商业储蓄银行关门大吉,改设福源钱庄,仍由秦润卿任经理,重整旗鼓,获得良好业绩。钱庄虽然小本经营,但收益不一定比银行少。

金融以信为本。很难想象,一个信用缺失的金融机构,客户敢拿自己的血汗钱往它的钱柜里扔。当年的钱庄庄票,曾被工商界人士誉为“金蝴蝶”,意思是庄票可以满天飞。工商界之所以信任庄票,源于钱庄为资本家的合伙组织,合伙的股东大多为工商巨富,不但负有无限责任,还负有连带责任。在合伙股东中,如出现不能垫付对外债务的情况时,则由其他富裕的股东连带负责清偿。钱庄有了股东支撑,腰杆子就更加硬朗了,庄票的信用与日俱增。还有钱庄与钱庄之间,也互为联号,结成“信用同盟”,例如福源钱庄、福康钱庄与顺康钱庄,成为经济上的“三庄一体”。不怕不识货,就怕货比货。工商企业开出的银行支票,有时遇头寸不足,不能付现,变成“空头支票”;而钱庄开出的庄票,素有信用,到期付现,口碑一传,庄票比支票吃香。

天下熙熙攘攘,皆为利来利往。鸦片战争失败以后,上海辟为国际通商口岸,洋商银行相继在沪登陆。由于洋商银行在我国内地缺少分支机构,天地两不应,洋行买办深入我国内地推销洋货或收购物产,都要通过各地的经销商,而洋行对各地经销商的信用两眼一抹黑,这种跨越地界的买卖,全凭信用,因此必须请出八面玲珑的钱庄为之担当中介的重任。譬如经销商为洋行推销10万两银子的洋布,由经销商请其钱庄签发一张20天期的庄票,洋行收到庄票就介入洋商银行,并将货物发给经销商,经销商卖出货物收到货款后立即归还钱庄的贷款。所以,经销商推销洋货向钱庄申请贷款,乐于付出较高的利息和手续费,钱庄坐享其利。这般周而复始,钱庄信守承诺,经销商气定神闲,洋行买卖畅行,是谓三方共赢,皆大欢喜。难怪乎气势汹汹的洋商银行也不敢看轻钱庄,不得不与之“攀亲结缘”了。钱庄庄票的名声漂洋过海,至今伦敦大英博物馆里还陈列有上海福康钱庄的一张庄票哩。

世事如苍狗白云。1952年私营金融业实行全行业改造,所有私营银行和钱庄都参加公私合营银行,接受中国人民银行的领导,从此上海的旧钱庄成为一个历史名词被收进了金融词典。此乃后话。

徐学初作品《钱庄街旧貌》

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。