当“通胀”成为家常便饭

10岁那年,我在崇明路小学组织的联欢活动上说过一段相声,班主任张剑和老师写的脚本,我逗哏,卞炯同学捧哏,欢声妙语,说的是新旧社会两重天的沧桑变迁。许多内容早已忘干净了,唯有一处“包袱”仍记忆犹新。为了证明国民政府时期货币贬值、民穷财尽的悲惨情景,我用了一连串形象化的数据作比喻:当时100元法币,1937年可买两头牛,1941年可买一头猪,1945年可买一条鱼,1946年可买一个鸡蛋,1947年可买五分之一根油条,到了1948年,只能买两粒大米……每说及这些近乎荒诞的金融往事时,令小伙伴们惊叹之余,捧腹不已!

没想到30年后,我出任上海市银行博物馆馆长,对于这段旧中国金融濒临崩溃的史实,有了更为详尽而生动的展示。那些老掉牙的金融文物,静悄悄地停泊在展柜里,成为思绪摆渡的具象码头:一张新疆省银行1949年发行的“陆拾亿圆”钞票,乃世界上面值最大的纸币,惜乎在当时的上海只能买到70余粒大米;一套17张连续的电车月票,1948年1月每张法币12万元,到9月就涨到法币1 000万元,10月法币改成金圆券后折合3.33元,转眼到了1949年5月,又涨到金圆券112.5万元,如折合法币为3.3万亿元,前后涨幅竟达近34万倍,真正让人体会到什么叫做物价飞涨、民不聊生。

人类的历史,充满了通胀的忧患。而这贻害的进程,自从有了可以脱离商品本位发行的纸币之后,就变得愈加离奇。这真是应了欧文·费雪教授1911年说的那句话:“不可兑现的纸币,几乎总是成为使用它的那个国家的一个祸根。”

通货膨胀,从纸币远未出现的古代就已经有了。《宋书》记载:“景和元年(465年),沈庆之启通私铸,由是钱货乱败,一千钱长不盈三寸,大小称此,谓之鹅眼钱。劣于此者,谓之涎环钱。入水不沉,随手破碎,市井不复料数,十万钱不盈一掬,斗米一万,商贾不行”。又如《魏书》记载:在市铜价,八十一文得铜一斤,私造薄钱,一斤铜可造钱二百。“既示之以深利,又随之以重刑,罹罪者虽多,奸铸者弥众。今钱徒有五铢之文,而无二铢之实,薄甚榆荚,上贯便破,置之水上,殆欲不沉。”

新疆省银行60亿元纸币

不过,更加严重的通货膨胀,算是出现在纸币之后的事情了。因为在金属铸币时代,货币无论怎样贬值,总得有一些铜、铁作铺底,“穷归穷,屋里还有三担铜”。到了纸钞时代,则全凭发钞当局的胆量了。

而“通货膨胀”一词,据说是起源于美国南北战争时期。这一时期,美国联邦政府总共发行了4.5亿美元“绿背”,占战争费用融资的13%,使价格水平上涨到战前的180%。超量的发行,使得“绿背”币值迅速下跌,物价上涨,好像空气吹入布袋似地膨胀起来,于是被称为通货膨胀。而在同一时期,南方政府制造了更大的通货膨胀,因为南方拥有的融资手段远远少于北方政府,它被迫发行纸币以支付超过一半的战争费用,这使南方的经济完全失去控制,发生恶性通货膨胀,到战争结束的时候,南方的通胀率达到战前的9 000%。这样的海外奇谈,听来好气又好笑:有个小偷去邻居家偷东西,看见一个竹筐里边装满了钱,赶紧把钱倒了出来,只把竹筐拿走,逃之夭夭。

我这一辈中国人,主要是通过历史教科书来了解民国那次恶性通货通胀的。翻开《中国历代货币》一书,关于这段历史的描述,简明而直白:1935年,国民政府实行“法币改革”,规定中央、中国、交通三家银行(后来加上中国农民银行)所发行的钞票为法定货币——简称“法币”,同时禁止银元在市面上流通,并强制将白银收归国有。在抗日战争与解放战争期间,国民政府为支持日益庞大的财政开支,大量发行纸钞,从而引发通货膨胀,使法币急剧贬值。1937年抗战前夕,法币发行总额不过14余亿元,到日本投降前夕,法币发行额已达5 000亿元;及至1947年4月,发行额又增至16万亿元以上;1948年,法币发行额竟达到660万亿以上,等于抗战前的47万倍,物价上涨3 492万倍,法币彻底崩溃。鉴于法币病入膏肓,南京政府急病乱投医,于1948年8月再次进行币制改革,规定金元为本位,开始发行“金圆券”(每金圆含纯金0.222 17克),以1比300万的比率,收兑急剧贬值的法币。然而,金圆券却以更快的速度膨胀,前后不到十个月,发行总额达1 303 046亿元,堪称天文数字,比原规定的发行额20亿元增加六万五千余倍。

从法币走上中国货币历史舞台的短短十几年间,以“迅雷不及掩耳盗铃之势”不断加速贬值,最后完全形同一张废纸。

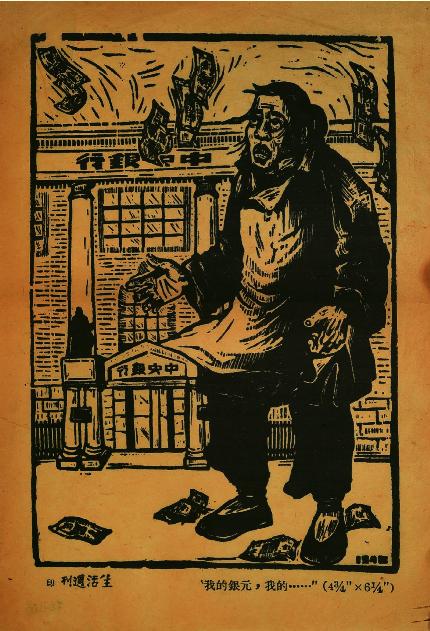

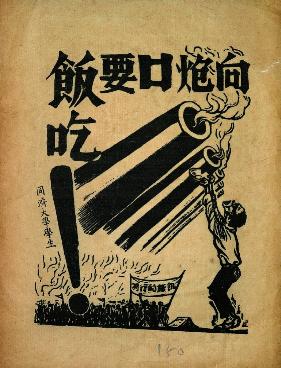

手头的三幅木刻风格的宣传画,留声机一般地摇曳出残存的岁月音符。伴随着物价疯狂上涨,一脸风霜的老大妈,颤颤巍巍地站在中央银行大楼门口,望着漫天飞舞的纸币,发出阵阵“我的银元”的凄厉呼喊,一副惊慌失措、孤立无助的神情;面对国民政府热衷内战、军费开支数额庞大、财政赤字连年不断的危急状况,瘦骨嶙峋的市民只好捧着饭碗“向炮口要饭吃”;而纸币购买力持续下跌,居民日常生活由紧张、骚乱而最终陷于绝望,对政府的信心一落千丈,布衣百姓一命归天,连三长两短的棺材板也买不起(其时报章记述“一口上好的棺木,战前不过400元,战后却增长到200万元”),唯以纸币裹身,死不瞑目……货币逐渐丧失了价值储藏和交换媒介的职能,人们一拿到纸币,仿佛获取一只烫手的山芋,忙不迭地尽快用掉。货币贬值之速,已经不是早晚市价不同,而是按钟点掐秒表计算了。坊间流传着这样一首民谣:“大街过三道,物价跳三跳。工资像雪团,放会就化掉。”

我的银元,我的……

对于大多数节衣缩食、勉强维持生计的普通民众来说,物价如脱缰般野马上涨所带来的实际购买能力的削弱,让他们一贫如洗的生活雪上加霜。当年报纸在叙述通货膨胀的情状之后,每每以感伤的口吻作出总结:“商民莫不叫苦连天,薪水阶级更苦不堪言”,“一般贫民大受威胁”。语言虽抽象,却是现实生活的真实写照。

向炮口要饭吃

钞票满天飞,人人活不了

1948年10月13日出版的《大公报》,在一篇题为《东盼西盼盼来失望,广州百姓无精打采》的报道中描写:“物价一天数变,这时不买,转一下身又是另一个价”;“商人们都有这般心理:货一出门,恐怕就再买不进,为着保险,就干脆更提高些”;所有的日用品市场,几乎全部“随人喊价,同是一种东西,同是一个时候,而价钱却可以相差甚远。因为卖的根本就不大想卖,宁存货不存钱,所以买不买由你”。还有更噱的:上海一家西药房门前的挤购行列中,甲客突然回头问乙客:“你预备买什么?”乙想了一下,反问:“你要买什么?”甲回应:“有什么买什么。”有一做苦力的从货架上随手抓了几盒青霉素,店主吃了一惊,问他是否知道青霉素的用途,苦力回答说:“管他娘的,反正它比钞票值钱。”老百姓是被要命的物价逼急了啊!

杨格的《中国的战时财政与通货膨胀1937-1945年》,报出了一串数字:1938年中国的零售价格上涨率为49%,1939年为83%,1940年为124%,1941年为173%,1942年为235%,1943年为245%,1944年为231%,1945年1至8月为251%。纷乱难解的年月里,人们核算日常经济成本,纷纷改用米、金、银、外汇等为单位,上海市场大宗交易,如买卖房屋、地产、机器甚至顶房子,都以黄金计价,全国许多地方蜕化到物物交换的原始交易形态。通货膨胀下的人心恐慌与社会动荡,也预示了南京政府即将寿终正寝。

前事不忘,后事之师。通货膨胀的成因,错综复杂,不可一概而论。如果说,在战争、灾害、资源贫乏、供应紧缺的形势下发生恶性通胀,尚属情有可原;但若是在手中掌握大量资源,市场供应充足,甚至生产过剩情况下发生严重通胀,那么这个国家的经济学家就该打屁股、罚“立壁角”了。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。