金融与丹青的罗曼蒂克

丹青纷飞舞,翰墨满纸香。2011年,中国工商银行大翻“文化箱底”,搬出150余幅金融题材绘画及书法作品,南在上海美术馆,北在中华世纪坛,举办了《金融奇葩——银行博物馆馆藏书画精品展》,群贤毕至,轰动一时。

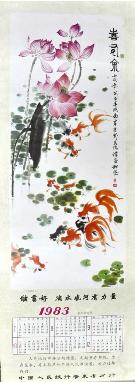

兼具金融气场与文化气质的中国工商银行董事长姜建清,在展览出版的画集序言中感慨万千:“徜徉于漫漫历史长河,可以发现,金融与书画几度交相辉映,结下了不解之缘。翻开近现代诸多书画名家的人生履历,总能找到他们与旧时银行、钱庄之间有着或深或浅的缘分;进入社会主义建设时期,书画作为一种为群众喜闻乐见的艺术形式,曾被银行广为采用,早在上世纪80年代初,一批遐迩闻名的书画大师应邀泼墨挥毫,将储蓄利国利民的主题演绎得鲜明而深入人心;时下,银行业与艺术界的交流更趋广泛,合作领域推陈出新,成为打造金融企业文化的独特载体。”

千百年来,中国传统书画以其独特的表达形式,在有限的空间里承载着整个民族的生命体验、美学趣味以及非凡的创造力,成为中华艺术殿堂里璀璨夺目的一朵奇葩。而丹青与金融缠绵在一起,便产生了奇妙的化学反应,让观者透过别开生面的画卷,畅想“四季有余”、“富贵花开”的美好寓意,体味“聚沙成塔”、“滴水成滩”的深刻蕴涵,回望近代金融先驱们艰辛曲折的创业过程,进而感悟中国金融业波澜壮阔的沧桑变迁。这般盛况,真的是“金”彩纷呈啊!

追本溯源,大约30年前,全国储蓄书画展在沪上举行。当时工行上海分行负责储蓄宣传的顾多娇,登门拜访时任上海中国画院副院长唐云先生,向其约稿。唐云听了来意,爽快地答应了,但他笑眯眯地说:“书画是要讲究意境的呀,银行宣传储蓄业务,这画怎么画啊,总不能给你们画几张钞票吧?”戏话归戏话,大石先生还是很快创作了一幅《圆荷泻露图》,意谓滴水成河,积少成多,与储蓄的主题颇为吻合。此后,唐云意犹未尽,又和谢稚柳先生合作了一幅《生生不息》,画面在烂漫山花的掩映下,一只体态肥硕的老母鸡蹒跚起步,呵护着一群破壳而出的雏鸡,动感十足,趣味横生,契合了“老母鸡生蛋”的朴素畅想。

谢稚柳、唐云《生生不息》

当初参加储蓄书画展的还有刘海粟、黄宾虹、启功、朱屺瞻、王个簃、关良、沈柔坚、沈迈士、应野平、吴青霞、胡问遂等数十位大家,这批作品如今被珍藏在黄浦江畔的银行博物馆里。

储蓄宣传画大观园里,多见以名家笔墨为题材,辅之储蓄品种及宣传用语,两者你侬我侬,情投意合。翻出其中一组四幅,名头赫赫,非同凡响:计有“活期储蓄”的吴昌硕,纵横恣肆,布局鲜活;“定期储蓄”的张书旂,清新流丽,神闲气定;“定活两便”的陈之佛,空灵蕴藉,亦动亦静;“为储户保密”的萧愻,山林气象,幽深茂密……呵呵,敢情当年银行在选择画作时,也煞费了一番苦心,丹青笔意与储蓄特性居然珠联璧合,气质十分匹配。

我在《扇有善报》、《扇解人意》两部专著中,对数百位书画家的艺术成就及其趣闻逸事,不惜笔墨,着力描摹。本书名曰《家俭成储》,我还是“买什么吆喝什么”,说一说画家与储蓄乃至金融的缘分吧。

“诗、书、画、印”为文坛四绝,吴昌硕集四绝于一身,头角峥嵘,名满天下。吴昌硕又名俊卿,别号缶庐、苦铁,与任伯年、赵之谦、虚谷齐名为“清末海派四大家”。他受徐渭和八大山人影响最大,最擅长写意花卉,“奔放处不离法度,精微处照顾气魄”,形成富有金石味的独特画风。

一代宗师吴昌硕,生前润格甚高,日进斗金,但自己依然勤俭节约,生活朴素,与人交往,无论贵贱一律平等相待。他寓居上海山西北路吉庆里12号,为普通弄堂房子,不少人动员他另觅花园洋房,但缶老不为心动,常笑着说:“我有这样的楼房住,已经心满意足了。想当初我刚到上海的时候,跟别人一道租一间小房住,连阳光也很少照到;里面摆了两张床和一张画桌就塞得满满的,两个人没有回旋余地,那才狭窄呢!”而对待贫苦亲友,他时常慷慨解囊,捐款赈济。缶老早年参与创办了豫园书画善会,亲手拟订章程,组织众多画家义卖,将书画社演变为一种兼具商业行会和公益性质的社会机构。卖得画款,半数归作者,半数捐给会中储蓄,存入钱庄生息。遇有社会公益慈善事宜,公议拨用,故称“善会”。善哉啊善哉!

吴昌硕定居上海后,与企业家、金融家兼画家王一亭相交甚欢,相从甚密。众所周知,王一亭曾创办中国第一家私营银行——信成商业储蓄银行,后改官办的中华商业储蓄银行为商办,并任董事长。缶老对王一亭非常信任,将自家的一部分财产交由他保管,两人还联手做了不少善事,功德无量。

吴昌硕作品

陈之佛作品

张书旂作品

萧愻作品

说到做慈善,南京中央大学美术系教授张书旂亦不甘落后。1928年,安徽一地方山洪暴发,民不聊生,他即在南京举办赈济义卖画展,将全部收入捐献给灾民。有一幅《哀鸿遍野》图,蔡元培先生看后,即在画上题书:“疮痍满目,何处无之,一经妙笔,耐人寻思。”张书旂就读于上海美术专科学校,拜在绘画大师、艺术教育家吕凤子门下。他的作品,取法于任伯年,作花鸟喜用白粉调和色墨,手法巧妙娴熟,画风秀雅明丽,别具一格,与徐悲鸿、柳子谷三人被称为画坛的“金陵三杰”。

娄师白作品

周怀民作品

1935年,同样在南京,年近不惑的陈之佛举办了工笔花鸟画展,其宁静清雅、独创一格的画风,即刻引起了美术界的关注。陈之佛号雪翁,1918年考取留日官费生,进入东京美术学校工艺图案科学习,归国后先后在上海东方艺专、上海艺术大学任教。他对色彩的运用,融合了东西方绘画艺术的精华,艳而不俗,淡而有味,把握精当,尤显丰满而大气。就像这幅被用作宣传“定活两便”的工笔花鸟画,在动静、冷暖、松紧上做足文章,笔下的桃花与喜鹊,没有丝毫的“火气”与“匠气”,韵味隽永,不落俗套,真的是“定”、“活”自如啊。陈之佛的叔叔陈子受,为民国时期上海至中商业储蓄银行经理,雅爱书画,收藏颇富,拜有“十两黄金一匹马”之誉的赵叔孺为师。陈之佛作画非常严谨,一生仅完成了500余幅工笔花鸟创作,以淡泊名利的心志终其一生,故世后由其夫人将90幅遗作捐赠给国家。

黄宾虹曾在《虹庐画谈》中论曰:延至清末,邑处画人萧愻,便是位“独具门派,开皖江一代画风的一位最为杰出的画坛人物。”因其“标新立异”的艺术思想,萧愻成为“离皖越京”后最具影响力的安徽画家。萧愻自幼聪颖过人,所见名画凡过其目,皆可背临以达形似;38岁步入京城,结识齐白石、溥心畲、陈半丁等画坛巨匠,常聚切磋技艺,笔下境界突飞猛进。此幅山林图,气势苍莽,雄浑深秀,大气精整之完美构图,让人恍若置身于“世外桃源”之中。因而,他与清末民国书画家萧俊贤并称为“北京二萧”,非虚名也。

时下流行“傍名人”,多出于经济利益,哗众取宠,急功近利,一个“梁祝”,各地你争我夺,竞相开发“名人故里”,闹得沸沸扬扬;而数十年前储蓄宣传画热衷“傍名画”,却并无功利色彩,仅仅借助名家笔墨,替人民储蓄事业鼓与呼,值得击节称道。这不,中国人民银行河北省分行也“傍”上了娄师白、周怀民的作品,其画水墨淋漓,其意水乳交融,相映成趣。

娄师白14岁即师从国画大师齐白石,悉心揣摩“做画在似与不似之间为妙”之师训,深得真传。他专长花鸟,尤以画小鸭子著称,笔酣墨饱,清新洗练,洋溢着生机勃勃的自然气息。圈内有过这样的说法:齐白石的虾,徐悲鸿的马,李可染的牛,黄胄的驴,娄师白的小鸭子。他的《春远益清》,取意周敦颐《爱莲说》,生趣盎然,将水墨功夫发挥到了极致。

画品如人品。娄师白内敛而不事张扬,奉献而不求索取,常拿画送人,不取分文。跟着白石老人学画时,他对先生说:“师傅在,我不能卖画”。北京市慈善协会举办书画名家慈善义卖活动时,年届“米寿”的娄师白不顾病痛在身,慨然捐出画作参加义卖。然而,娄师白仙逝后,家眷却为了他的150幅遗作和一套房产,对簿公堂,弄得不欢而散。悲夫!画家若天上有知,定然抱恨终天。

谢瑞阶作品

姚有多作品

黄德琳作品

谭荫甜作品

另一幅《待到重阳节,还来野菊香》,系画家周怀民与郭传璋、许麟卢合作泼墨。周怀民自小喜爱书画,年轻时应徐悲鸿之聘,至北平艺术专科学校执教。他描绘的太湖山水中,芦苇的质感、气势和神韵跃然纸上,被誉为“周芦塘”。周怀民生活简朴,为人谦和,淡泊名利,乐善好施。他生前不惜代价,购藏珍稀古画,最后都捐给了国家博物馆。上世纪80年代,中国残疾人基金会在香港举办筹款画展,周怀民的一幅葡萄图竞价至100万元,两位香港商人依然互不相让,残联主席邓朴方只好请他再画一幅。周怀民二话不说,立即提笔再画一幅,为残联募得了200万港币。古道热肠,殷殷相见。

至于郭传璋和许麟卢,前者曾为北京画院画师,不仅继承“北宗”山水画传统技法,还糅合“南宗”长处,笔致含蓄凝重,墨色融合多变;后者曾任中央文史研究馆馆员,1945年拜齐白石为师,无论大幅小品、花鸟鱼虫,貌似随意挥就,而又不失法度,处处见浓淡兼施之精,疏密穿插之巧,满纸豪情,令人赞叹。

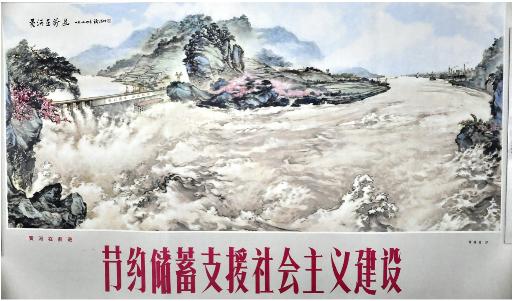

环顾各地的储蓄宣传画,大多举贤不避“亲”,邀集当地的书画名家弄墨挥毫,各展风采:中国人民银行河南省分行请出河南省美术家协会主席、笔名“黄河老人”的谢瑞阶,撷取曾经入选全国美展的作品《黄河在前进》,借用画作宏阔的意境与磅礴的气势,传达汇水成流、水到渠成的储蓄主题。此画还曾出现在1976年中国银行香港分行印制的年历片上;中国人民银行湖北省分行唱起了欢快的“四季歌”,选用湖北省书法家协会副主席黄德琳的四屏条,“春播”、“夏艳”、“秋实”、“冬藏”的更替过程,恰好呼应了聚少成多的储蓄内涵,非常应景;中国人民银行广东省分行近水楼台,岭南画家、广州美术学院教授谭荫甜的两幅作品信手拈来,单听画题就很讨巧:“勤俭乐”、“喜有余”,大众审美与储蓄宗旨心有灵犀,一点就通;而人物画大家、中央美术学院教授姚有多的代表作,则被中国人民银行天津市分行一眼相中,印成了储蓄宣传画。姚有多师从蒋兆和、叶浅予、李可染、李苦禅诸大师,善于将严谨的写实造型与传统笔墨技巧结合,“北国风骨兼江南神韵”,形神兼备,充满诗意……

舌头比牙齿更长寿,软件比硬件更长久。从储蓄宣传画到“金融奇葩”书画展,半个多世纪的文化回望,细水长流的财富积淀,让人记起中学课文里作家峻青的一句话:春华秋实,没有那浩荡的春风,又哪里会有这满野秋色和大好的收成呢?

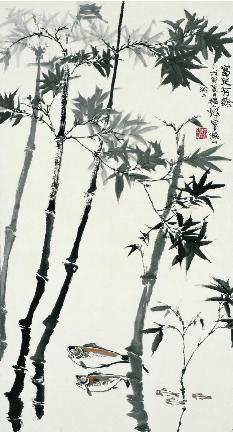

程十发作品《富足有余》

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。