上海财经大学会计学院

摘 要:我国企业“走出去”始于20世纪70年代末,之后取得了长足发展。近年来,我国企业对外投资活动在投资规模、投资地区、投资主体、投资行业、投资模式以及投资来源等方面适应时代环境变化,形成了自己鲜明的特色,同时也面临着一些问题和挑战。本章探讨了我国企业“走出去”的现状,指出了其存在的问题,在此基础上,分析了我国企业“走出去”面临的障碍、制约及需要的支持。

关键词:“走出去”;对外投资;问题与挑战;政策措施

一、我国企业对外投资的现状

(一)对外投资规模

从整体上看,我国企业对外投资增长主要经历了四个阶段(见表12-1):

(1)萌芽阶段。即1985年之前改革开放初期,在这一时期年对外投资流量不超过1亿元,投资存量仅为9亿元。

(2)起步阶段。该阶段为1986~1991年,我国企业对外投资开始显著增加,年平均流量增长率达到26.98%,平均存量增速在21%左右。

(3)发展阶段。1992~2000年为我国企业对外投资的发展阶段,在此期间,尽管遭受亚洲金融危机的影响,投资流量波动较大,甚至出现投资减少的情形,但投资存量保持较高增长。

(4)起飞阶段。随着21世纪初中国加入WTO,我国企业更深入参与国际多边贸易体系,在2001年之后的起飞阶段,我国企业对外投资流量迅速增加,对外投资总额不断扩大,年增长率保持在较高水平,2010年对外投资总额达到688.1亿美元,2011年更是超过了700亿美元,我国企业“走出去”步伐日益加快。

表12-11982~2011年我国企业对外投资流量及存量

阶段

年份

投资流量

(亿美元)

流量增长率

(%)

投资存量

(亿美元)

存量增长率

(%)

萌芽阶段

1982

0.44

-

0.44

-

1983

0.93

111.4

1.37

211.3

1984

1.34

44.1

2.71

97.8

1985

6.29

369.4

9.00

232.1

起步阶段

1986

4.50

-28.5

13.50

50.0

1987

6.45

43.3

19.95

47.8

1988

8.50

31.8

28.45

42.6

1989

7.80

-8.2

36.25

27.4

1990

8.30

6.4

44.55

22.9

1991

9.13

10.0

53.68

20.5

发展阶段

1992

40.00

338.2

93.68

74.5

1993

44.00

10.0

137.70

47.0

1994

20.00

-54.5

157.70

14.5

1995

20.00

0.0

177.70

12.7

1996

21.14

5.7

198.80

11.9

1997

25.62

21.2

224.40

12.9

1998

26.34

2.8

250.80

11.7

1999

17.74

-32.6

268.50

7.1

2000

9.16

-48.4

277.70

3.4

起飞阶段

2001

68.85

651.2

346.50

24.8

2002

25.18

-63.4

299.00

-13.7

2003

28.55

13.4

332.20

11.1

2004

54.98

92.6

447.80

34.8

2005

122.60

123.0

572.10

27.7

2006

211.60

72.6

733.30

28.2

2007

224.70

6.2

958.00

30.6

2008

521.50

232.1

1 479.00

54.4

2009

565.30

8.4

2 296.00

55.2

2010

688.10

21.7

3 172.00

38.2

2011

746.50

8.4

4 248.00

33.9

资料来源:联合国贸易发展委员会《2011年世界投资报告》,商务部《中国对外投资合作发展报告(2008-2010)》,中国国际贸易促进委员会《中国企业对外投资现状及意向调查报告》。

(二)对外投资地区

根据商务部发布的《中国对外投资合作发展报告》,截至2011年,我国在全球178个国家(地区)一共投资了1.6万家境外企业,投资覆盖率达到72.7%,其中对亚洲、非洲地区投资覆盖率分别达到90%和85%。从对外投资流量的区域来看,中国在亚洲和拉丁美洲的对外投资占总额近80%,非洲、大洋洲和北美洲的比重不足15%。

亚洲和拉丁美洲一直是中国企业对外投资的主要地区,原因主要是由于国内企业利用亚洲的中国香港以及拉丁美洲的英属维京群岛、开曼群岛作为海外投资地点,能够获得较大的税收优势。尽管非洲资源丰富,非洲国家也多为我国的睦邻友好国家,但非洲落后的投资环境和动荡不安的政局严重制约了中国企业对非洲投资数量的增加。中国企业出于投资难度和投资风险规避的考虑,多选择放弃对非洲的投资活动。欧洲和北美洲投资数量较少、增长较慢的原因则有两点:一是中国对外投资的产业结构、企业实力、国际竞争力等距发达国家市场要求还有较大差距,无法较好地与发达国家的同类企业开展竞争;二是发达国家对投资的严格规定限制了中国企业对发达国家的投资。

表12-22003~2011年我国企业对外投资区域分布

年份

区域

亚洲

非洲

拉丁美洲

大洋洲

欧洲洲

北美洲

合计

2003

金额(亿美元)

15.0

0.8

10.4

0.3

1.5

0.6

28.6

比重

52.5%

2.6%

36.5%

1.1%

5.3%

2.0%

100%

2004

金额(亿美元)

30.0

3.2

17.6

1.2

1.7

1.3

54.9

比重

54.6%

5.8%

32.0%

2.2%

4.0%

3.0%

100%

2005

金额(亿美元)

43.7

4.0

64.7

2.0

5.1

3.2

122.7

比重

36.0%

3.0%

52.0%

2.0%

4.0%

3.0%

100%

2006

金额(亿美元)

76.6

5.2

84.7

1.3

5.9

2.6

176.3

比重

43.4%

2.9%

48.0%

0.8%

3.4%

1.5%

100%

2007

金额(亿美元)

166.0

15.7

49.0

7.7

15.4

11.3

265.1

比重

62.6%

5.9%

18.5%

2.9%

5.8%

4.3%

100%

2008

金额(亿美元)

436.0

54.9

36.8

19.5

8.8

3.6

559.6

比重

77.9%

9.8%

6.6%

3.5%

1.6%

0.6%

100%

2009

金额(亿美元)

404.1

14.4

73.3

24.8

33.5

15.2

565.3

比重

71.4%

2.6%

13.0%

4.4%

5.9%

2.7%

100%

2010

金额(亿美元)

448.9

21.1

105.4

18.9

67.6

26.2

688.1

比重

65.3%

3.1%

15.3%

2.7%

9.8%

3.8%

100%

2011

金额(亿美元)

454.9

31.7

119.4

33.2

82.5

24.8

746.5

比重

60.9%

4.2%

16.0%

4.4%

11.1%

3.3%

100%

资料来源:商务部《中国对外投资合作发展报告(2008-2010)》,对外经贸大学FDI研究中心《1982~2010中国对外投资报告》。

(三)对外投资主体

在“走出去”的过程中,中国企业对外投资的主体也在不断发生变化。2008年金融危机之前,国有企业占对外投资总额的比重逐年下降,从2003年的45%下降到2009年的14.6%(见表12-3)。同时,有限责任公司、股份有限公司和私营企业所占的投资比重持续提高,从37%上升到超过70%,反映了我国企业对外投资主体结构的多样化。但是2008年金融危机以后,国有企业海外兼并收购热潮兴起,使得国有企业和集体企业对外投资所占的比重大幅增加。同时,由于金融危机影响,有限责任公司、股份有限公司等企业面临融资难、风险增加等问题,海外投资步伐减慢。

表12-32003~2011年我国企业对外投资主体分布

年份

企业类型

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

国有和集体企业

45.0%

37.0%

31.0%

28.0%

21.5%

17.6%

14.6%

43.9%

51.3%

股份合作企业

4.0%

3.0%

4.0%

9.0%

7.8%

6.5%

4.9%

4.5%

3.4%

外商投资企业

5.0%

5.0%

5.0%

4.0%

3.7%

3.5%

3.1%

2.0%

1.7%

有限责任公司

22.0%

30.0%

32.0%

33.0%

43.3%

50.2%

57.7%

31.3%

24.5%

股份有限公司

11.0%

10.0%

12.0%

11.0%

10.2%

8.8%

7.2%

8.4%

10.2%

私营企业

10.0%

12.0%

13.0%

12.0%

11.0%

9.4%

7.5%

5.3%

5.2%

港澳台商投资企业

2.0%

2.0%

2.0%

2.0%

1.8%

1.8%

1.8%

1.8%

1.7%

其他行业

1.0%

1.0%

1.0%

1.0%

0.7%

2.2%

3.2%

2.7%

1.8%

资料来源:商务部《中国对外投资合作发展报告(2008-2010)》、《2003~2009中国对外投资统计公报》。

(四)对外投资行业

在早期,中国企业对外投资涉及的行业相对集中,主要为采矿业、制造业和批发零售业,其他行业相对较少。近年,中国企业对外投资的行业有所扩张,如开始涉及租赁和商务服务、金融、交通运输和公共事业等行业,但采矿业、制造业和批发零售业仍占相当比重,2011年合计为对外投资总额的42.6%(见表12-4)。

表12-42010~2011年我国企业对外投资行业分布

年 份

2008

2009

2010

2011

行 业

金额

(亿美元)

比重

金额

(亿美元)

比重

金额

(亿美元)

比重

金额

(亿美元)

比重

租赁和商务服务业

217.2

38.8%

204.7

36.3%

302.8

44.0%

256.0

34.3%

采矿业

58.2

10.4%

133.4

23.7%

57.1

8.3%

144.5

19.4%

批发和零售业

65.1

11.6%

61.4

10.9%

67.3

9.8%

103.2

13.8%

制造业

17.7

3.2%

22.4

4.0%

46.6

6.8%

70.4

9.4%

金融业

140.5

25.1%

87.3

15.5%

86.3

12.5%

60.7

8.1%

交通运输/储蓄和邮政业

26.6

4.7%

20.7

3.7%

56.6

8.2%

25.6

3.4%

房地产业

3.4

0.6%

9.4

1.7%

16.1

2.3%

19.7

2.6%

水、电、煤气生产和供应业

13.1

2.3%

4.7

0.8%

10.0

1.5%

18.8

2.5%

建筑业

7.3

1.3%

3.6

0.6%

16.3

2.4%

16.5

2.2%

农、林、牧、渔业

1.7

0.3%

3.4

0.6%

5.3

0.8%

8.0

1.1%

信息/计算机服务软件业

3.0

0.5%

2.8

0.5%

5.1

0.7%

7.8

1.0%

科学研究技术服务勘查

1.7

0.3%

4.0

0.7%

10.2

1.5%

7.1

1.0%

居民服务和其他服务业

2.0

0.4%

2.7

0.5%

3.2

0.5%

3.3

0.4%

住宿和餐饮业

1.0

0.2%

2.1

0.4%

2.2

0.3%

1.2

0.2%

其他行业

1.6

0.3%

1.0

0.2%

3.0

0.4%

3.7

0.5%

合计

560.1

100%

563.6

100%

688.1

100%

746.5

100%

资料来源:商务部《中国对外投资合作发展报告(2008-2010)》,商务部《2008年对外投资公报》,中国国际贸易促进委员会《中国企业对外投资现状及意向调查报告》。

(五)对外投资模式

2000年以前,中国企业对外投资主要采用绿地投资方式。绿地投资,又称创建投资或新建投资,是指跨国公司等投资主体在东道国境内依照东道国法律设立的部分或全部资产所有权归外国投资者所有的企业。我国企业对外投资中,绿地投资占投资总量的51%。例如,贸易行业在海外建立贸易公司、贸易代表处,制造业企业则直接投资建厂。位居其次的投资方式是拓展或升级现有设施,超过34%的企业采取了这一方式。随着中国企业对外投资不断成熟和发展,投资方式更加灵活,兼并、收购、交叉换股等投资方式被采用。

2000年以后,跨国并购迅速增长,逐步成为中国企业对外投资的主要方式。例如,1988年中国企业通过跨国并购实现的对外投资为0.165亿美元,仅占中国对外投资总额的1.94%。进入20世纪90年代以来,跨国并购每年都保持10%以上的增长。2001年后,跨国并购的比重大体保持在50%左右的水平。

在金融危机肆虐的2008年和2009年,中国企业的跨国并购尤为引人注目。在2008年全球跨国并购额比上年下降34.7%的颓势背景下,中国的非金融行业跨国并购却比上年增长了225.4%。2009年之后,中国企业的跨国并购交易不仅比同期全球跨国并购交易活跃,并且出现了逆市急升的局面。2010年,中国企业以并购方式实现的对外投资额达到297亿美元,同比增长54.7%,占全年对外投资总额的43.2%,并购领域涉及采矿、制造、电力生产和供应、专业技术服务和金融等行业,跨国并购成为中国企业对外投资的最重要方式。

表12-52003~2009年中国和全球绿地投资及并购投资数

年份

全球绿地

投资数

中国绿地

投资数

中国占比

(%)

全球并购

投资数

中国并购

投资数

中国占比

(%)

2003

9 450

108

1.14

3 004

31

1.03

2004

10 242

98

0.96

3 683

44

1.19

2005

10 551

140

1.33

5 004

45

0.9

2006

12 248

131

1.07

5 747

38

0.66

2007

12 210

202

1.65

7 018

61

0.87

2008

16 147

256

1.59

6 425

69

1.07

2009

13 727

303

2.21

4 239

97

2.29

资料来源:中国国际贸易促进委员会《中国企业对外投资现状及意向调查报告》。

(六)对外投资国内地域分布

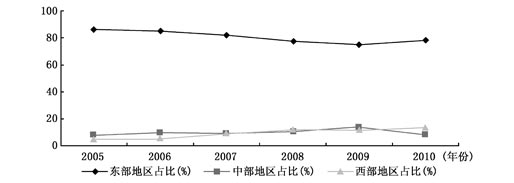

我国对外投资的企业和资金主要来源于东部地区,中西部地区偏少,这与我国区域发展不平衡有关。2005~2010年,东部地区对外投资总量占全国总量的比重都在70%以上。截至2011年,我国对外投资的企业有76%来自东部地区,而中部地区和西部地区的企业比例分别仅为14%和10%(见图12-1)。浙江、辽宁、山东长期排在我国企业对外直接投资流量的前三位。从发展趋势看,随着中、西部企业对外投资的兴起,中、西部地区企业占对外投资总量的比重将上升。

资料来源:商务部《中国对外投资合作发展报告(2008-2010)》。

图12-1 我国企业对外投资国内地域分布

二、我国企业对外投资存在的问题

随着中国经济地位的提升,我国企业“走出去”的步伐日益加快,对外投资呈现出不断增长的趋势。但在快速发展的同时,我国企业的对外投资也面临一些困难和挑战。

(一)对外投资总量与发达国家差距较大

虽然,近年我国企业对外投资增长迅速,但与发达国家相比还存在较大差距。根据联合国贸发会议《2011年世界投资报告》的统计,2010年全球对外投资流量1.32万亿美元,存量20.4万亿美元,中国占比分别为5.2%和1.6%,流量排名第5,存量排名第17,远落后于美国、德国、英国等传统的对外投资大国(见表12-6)。这与我国目前的发展地位和GDP总量是不太相符的,反映了我国资本急需“走出去”的迫切局面。

表12-6我国企业对外投资与其他国家对比单位:亿美元

年份

中国

美国

法国

日本

英国

流量

存量

流量

存量

流量

存量

流量

存量

流量

存量

2003

28.5

332.2

1 294

27 291

531

9 467

288

3 355

622

11 870

2004

54.9

447.7

2 949

33 628

567

11 538

310

3 705

910

12 472

2005

122.6

572.1

154

36 380

1 150

12 322

458

3 866

808

11 986

2006

211.6

733.3

2 242

44 703

1 106.7

16 098

503

4 496

863

14 549

2007

224.6

956.9

3 935

52 750

1 643.1

17 948

735

5 426

2 724

18 356

2008

521.5

1 479.5

3 083

31 024

1 550.5

12 678

1 280

6 803

1 611

15 311

2009

565.3

2 296

2 827

43 309

1 029.5

16 616

747

7 409

444

16 739

2010

680

2 976

3 289

48 433

841.1

15 230

563

8 311

110

16 893

2011

746.5

4 248

3 870

52 147

820.3

16 750

542

8 923

130

17 026

资料来源:联合国贸易发展委员会《2003~2011世界投资报告》。

(二)投资区域过于集中,投资结构不合理

中国企业对外投资表现出投资区域结构不合理、投资地点和资金过度集中的特点。这会导致风险集中,企业生产经营间竞争加剧,并造成重复投资的问题,资源利用率下降,不利于中国企业在全世界生产布局、合理分配价值链的各个环节。从长期来看,非洲、拉丁美洲、大洋洲、欧洲和北美洲还有很大的投资上升空间。

(三)非国有企业缺乏“走出去”平台支持

与国有企业相比,有限责任公司、股份有限公司和私营企业等非国有企业缺乏国家政策的扶持,在融资、行政审批和税收方面,很难享受到国有企业的同等待遇。在“走出去”的过程中,非国有企业受到资金、政策环境等多方面的限制,要么无法筹集海外拓展急需的资金,要么资金成本过高,因此,才会在后金融危机时期出现非国有企业对外投资减少的局面。

(四)对外投资产业结构单一、附加值低

在对外投资的产业结构上,我国企业偏重于原材料、能源、基础用品等低附加值、低科技含量、低利润率的劳动密集型产业,缺少对信息技术和技术服务等技术密集型、高新技术产业、高层次服务业的投资,结构失衡较为严重。这种产业结构表明我国企业对外投资还处于初级阶段,仍然以原材料、自然资源、加工代工为核心,而缺乏技术含量高、产品附加值高的技术密集型产业的投资。这会减缓相关产业的升级进步,降低我国企业的国际竞争力。

(五)对外投资模式不够成熟

我国企业对外投资长期面临投资风险过高的问题,对外投资失败的案例层出不穷。例如,上汽集团收购双龙汽车失败;“三一重工”面临美国国防部调查;华为集团遭到美国危害国家安全调查;光伏产业遭受欧盟和美国反倾销及反垄断调查;等等。这些都说明,我国企业的对外投资活动尚不够成熟,经验储备不够丰富,无法有效抵御外部环境带来的冲击,不能很好地维护企业利益,企业发展也极易受到阻碍。

三、我国企业“走出去”的障碍与制约

(一)我国企业“走出去”的内部障碍

1.信息渠道不畅通,对外投资战略不明确

目前我国“走出去”或者期待“走出去”的大部分企业,信息系统尚未建立或不健全,现有的信息系统对国际信息的收集、处理和反馈功能较弱。而且,国内能够为之服务和提供支持的中介机构很少。企业由于信息渠道不畅通,对国外项目的情况不了解,在海外合资合作伙伴的选择问题上,对合作者的资信、能力、目的都缺乏认识。通常是一有投资机会就蜂拥而上,对虚假信息缺乏识别力而盲目投资。

2.企业的规模较小,融资能力较低,竞争力较差

据商务部统计,3 439家样本境外企业的平均投资规模为965万美元,其中资源开发类企业规模最大,而制造业企业的平均投资规模不足百万美元。同时,受企业资产规模、海外融资权限、母公司投资能力以及资本流出等方面的限制,企业得不到有力的资金支持,使许多海外企业长期不具备拓展市场的能力。企业规模小,缺乏国际经营经验,就会因资金、技术等的缺乏而失去竞争能力和投资机会,并且因势单力薄而难以抵御风险,国际竞争力不强,在高端产品市场上,缺乏话语权,只能靠低廉的价格与国内外同类产品竞争。

3.企业的经营管理能力欠缺

第一,缺乏适应全球化经营的管治结构。海外企业直接面对国际市场,却按国内现行体制,采用以母国为中心辐射若干国家子公司的中心辐射式管理,很难适应高度复杂、快速变化的市场环境。第二,缺乏适应全球化发展的责任理念。进入21世纪以来,全球公司强化负责任的商业行为,其承担的责任从过去的股东价值最大化,提升到包括股东、社会和环境责任在内的公司责任体系。企业的合规、反腐问题也越来越受到重视。第三,缺乏在高风险地区投资的风险防范意识和管控经验。

4.经营一体化不高、功能单一

许多中国海外企业只有生产或推销功能,缺乏核心技术。从总体上看,与发达国家相比,我国企业的技术优势不足,对于许多引进技术缺乏吸收消化,创新不够。即使是当前非常看好的家电行业,许多产品,特别是高端产品的核心技术仍然依靠进口。同时,没有市场拓展、产品开发、融资和信息等功能。这种状态很难实现国内外生产要素的有机结合,公司的一体化经营目标也难以实现。从本质上看,这不符合国际化商品生产的客观要求和内在规律。

5.高素质的跨国经营人才匮乏

海外企业经营的好坏,关键取决于管理、技术、法律、财务和营销等方面人员素质的高低。中国企业要走出去,需要大批高级的金融、科技、管理和法律方面的人才。他们不仅要熟练掌握外语,还要通晓国际法和国际商业惯例,而我国企业由于受传统体制因素的影响,人才的待遇和培训比不上外企,严重缺乏高素质人才:首先,缺乏规范的、制度化的用人机制;其次,境外企业的骨干人员任期过短,导致其只关心企业在自己任期内的情况,无心从事长期投资经营;再次,我国海外企业过多使用境内派出人员,不重视聘请当地人员。

(二)我国企业“走出去”的外部制约

1.缺乏思路明晰、内容具体的产业规划政策

虽然近年来我国各级政府在对外投资方面陆续制定了一些相关政策和规定,但还远未形成完善的政策体系,对外投资管理仍处于不成熟阶段。国家对海外投资无明确的产业政策,缺乏宏观层面对“走出去”企业的具体规划。各部门、各地区对外投资各自为政,随意性很大,造成海外重复投资,恶性竞争,不但不能与国外企业竞争,还相互内斗,严重影响了境外投资的整体效益。

2.对外投资项目审批复杂,并且有倾向性

中国目前的对外投资行政管理体制和权限,仍存在明显的管理部门多、部门职能交叉或重叠的现象。目前,中国对外投资企业,完成所有境外投资审批手续,需要经过商务部(负责公司核准、统计、年检等)、国家发改委(负责项目核准)、国家外汇管理局(负责外汇来源合法性的审查和管理)、财政部(负责对外投资专项基金使用)、国务院国有资产管理委员会(负责中央企业对外投资所有权管理)、中国进出口银行(负责对外投资的信贷、保险)、国家开发银行(负责对外投资产业投资基金使用和管理)、国家税务总局(负责对外投资税收管理)以及地方政府相应职能部门的审批。

3.外汇管理制度不适应

虽然进入21世纪后政府已经对于因对外直接投资而使用的外汇放宽了限制,审批权从中央下放到地方,并逐步取消了境外投资外汇资金来源审查和购汇额度的限制,增加了国内外汇贷款、人民币购汇或实物、无形资产及经外汇局核准的其他外汇资产来源等渠道,但是由于我国尚未完全实行资本项目下的自由兑换,在对外投资过程中,外汇的使用还是存在诸多限制,行政审批和过度监管使得企业难以开展大规模的境外投资。

4.政府缺乏相关的财政、金融激励措施

在政府为实施“走出去”战略可操作的诸枚棋子中,税收是最为直接也最为有效的。然而,我国的税收政策并不能很好地适应中国企业“走出去”步伐。从各项具体措施来看:其一,税收支持措施较为单一;其二,税收抵免制度有待补充完善;其三,税收政策缺乏导向型,并且呈差别待遇,国有企业支持力度大,而民营企业支持力度小。虽然我国已与90多个国家签订了税收协定,但在已生效的税收协定中,只有20多个国家与我国相互给予饶让,有22个国家单方面给予我国饶让,这使我国目前“走出去”的大部分企业未能享受到投资所在国给予的优惠,从而影响了企业境外投资的积极性。

5.缺乏投资保护机制,加大企业的投资难度

企业从事跨国经营,往往面临较大的政治、经济风险和竞争压力。我国政府对外投资促进体系还不完备。另外,海外并购方面的国内立法与目前国际立法有冲突。以上种种因素,使得我国企业几乎是在没有任何保障的情况下独自承担对外投资的风险。风险过高的企业在“走出去”的过程中,抵抗国外经济环境、政策环境波动的能力变弱,很容易因为一些小问题导致投资失败。

6.金融服务少,筹资融资困难重重

金融支持实体经济是必须的,支持实体经济“走出去”也是必须的。但是在我国企业“走出去”的过程中,我们看到了我国金融企业的角色缺失。银行本来应该为中国企业走出去提供资金支持,然而普遍的现象是银行出于风险的考量,过于惜贷,致使一些有好项目、有好技术的企业没有办法实行带资承包、参加国际招标,许多企业因此失去了很多机会。这一问题对于我国民营企业的“走出去”尤为突出。

7.相关信息服务尚不完善

全面、系统、准确、及时地向国内企业提供对外投资相关信息是企业“走出去”过程中的重要一环,社会各界本应大有作为。我国信息资源及数据库的建设较为滞后,中介机构的培育和发展不够健全,数量也不足以满足众多企业的需求,不能及时有针对性地提供全面的信息咨询服务,导致企业对海外市场情况缺乏了解,要么错过了最佳的投资时间,要么难以提前发现潜在的法律、文化障碍,加大了拓展国际市场的难度。

8.跨国投资的绿色壁垒

“绿色壁垒”主要包括绿色关税、绿色技术标准、绿色检疫等诸方面,其中绿色技术标准涵盖环保技术法规、绿色环境标志及绿色包装等,如此众多的“路障”组成一道道严密的“绿色关卡”,把外国的产品拒之门外。

我国出口产品的污染密集度在30%以上,每年大约有74亿美元出口产品因受到“绿色壁垒”的阻挡而出不去。在农产品和食品的出口上,限制主要来自环境因素,如农药和有毒成分(放射性物质、重金属)残留量超标、使用发达国家已禁用的农药等。例如,日本仅大米就有47项检侧标准,致使我们的肉类、蔬菜、水果、茶叶、中药等在走出国门的路上屡遇“红灯”。

另一类受到“绿色壁垒”的产品就是纺织品, 国际市场对印花、染色、后整理等工艺中使用的化学材料要求日趋严格。欧盟提出禁止进口的51种含有化学物质的棉布,而我国目前正在使用的染料中有14种属德国禁用。还有在机电、皮革、陶瓷等领域,我们的许多产品出关时也面临绿色挑战。

四、我国企业“走出去”需要的支持

(一)健全的“走出去”战略规划和政策措施

中国企业“走出去”,需要政府根据新一轮产业转移的发展趋势和中国企业国际化的需要制定一个健全的“走出去”战略规划,需要政府全方位地对企业跨国经营进行促进、引导和保护。政府应该对“走出去”企业的产业发展提供一个切实可行的长远规划,并运用法律、经济手段和必要的行政手段,提高对境外投资的宏观管理水平,提供对外投资便利化服务,为中外企业合作创造较好的国际环境。

(二)审批流程的简化,政府部门效率的提高

政府应当结合《行政许可法》的实施,简化审批手续,提高审批效率。有必要成立一个由各有关政府机构联合组成的“中国对外投资促进委员会”,实现“一站式”办公服务,提高效率。引入市场中介机制,放松金融、外汇、信贷等监管,逐步实行海外投资自由化。帮助企业降低走出国门过程中发生的成本,减少各项审批所需要的时间,提高“走出去”的速度和效率。

(三)提供财政税收优惠和支持

一是对外投资与财政税收政策的总体目标,应是鼓励中国企业通过股权的方式进行海外投资。二是中国企业需要政府消除国内投资主体即国有和民营企业之间的税收差别性待遇。三是企业需要政府补充专门针对联合体类型投资主体的对外投资税收条款。这些条款要引导、组织中国的实体企业与金融企业合作,组成联合体同船出海,提高对外投资的质量和效果。四是实施好新的企业所得税法。

(四)需要发达的金融服务业支持

要建立金融服务体系,努力解决制约企业对外直接投资的资金瓶颈。另外,降低外贸发展基金和中小企业国际市场开拓资金的使用门槛,同时还应充分发挥援外资金在对外直接投资中的作用,建立“双边互利合作基金”,即从我国对外无偿援款中拿出部分资金设立合作基金,供双方的“合资合作项目”有偿使用。当双方的合作项目遇到资金困难时,经过办理一定的批准手续后,可从基金账户中得到优惠贷款(基金账户实行优惠利率,可以是低息甚至无息)。

(五)海外投资风险警示机制和国际信息服务

企业需要国家建立投资咨询机构,帮助企业开展跨国业务,解决企业信息不灵的难题。国家商务部应当与世界100多个国家的经商处、商务处派出机构联络,了解当地的投资环境与法规,并进行深层加工整理,弄清哪个国家、哪个地方适合中国投资,适合什么样的企业和行业投资,为中国企业提供信息服务。

(六)支持企业冲破绿色壁垒

突破绿色壁垒,中国企业需要国家环保总局、国家质量技术监督局和国家进出口商品检验局等相关部门的联合支持,提供技术和信息方面的便利,帮助企业完善自己产品和管理层面的“绿色化、环保化”,提高法治意识,强化出口产品内在环保措施的控制,重视出口国环保法规的具体要求及对本地产品的影响研究,制定相应的“绿色经营”对策,开辟出有效避开“绿色壁垒”的通道,在政府领导下靠竞争和实力冲破绿色壁垒。

(七)健全跨国经营人才培养体系

中国企业需要社会中介机构帮助其完善跨国人才的培养和选拔。社会中介机构和科研院所也应该加强对外直接投资的理论研究,为对外投资实践提供理论依据。加强人才培训,通过中外合作办学、国内院校和企业联合办学、国内专业培训以及出国培训等方法,尽快培养建立一支稳定的对外投资人才队伍,对中国企业“走出去”提供理论和人才支持。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。