当前大量数据表明,我国商业银行整体资产质量有明显提高。2007年末,我国商业银行加权平均资本充足率为8.11%,首次超过8%。资本充足率达标银行从2003年末的8家增加到2007年末的161家,达标银行资产占比相应从0.6%上升到79%。不良贷款率实现历史性突破,从前几年的双位数下降到6.13%,以后继续下降到2012年的1.77%,抵御风险能力明显增强。四家股改银行资产回报率达到了《银行家》杂志世界排名前十家银行的平均盈利水平。

但我国银行新一轮风险正在积累,并引起国内外金融部门的关注。国内有研究报告估算, 2013年不良贷款呈反弹趋势。根据审计署报告,全国地方政府债务余额中,银行贷款10.1万亿元,占全国性地方债务比重57%。虽然这一比重比2010年的80%降低了很多,但是就地域行业分布仍然令人担忧,即坏账主要发生在广东、浙江、江苏等经济发达地区,以及制造业和商贸等贸易程度高地区。英国时报、高盛公司、穆迪公司、法国里昂证券同时发表了对中国银行业的报告,对不良贷款的现状发出警报。中国商业银行新一轮的金融风险正在开始显现,直接影响到上海金融中心以及全国金融的安全。

近几年,由于银监会加强了监管,不良贷款比率大幅度下降,2012年已经下降到1.77%。其中包含着中央银行以及各商业银行的极大努力。但也不可否认,这一比率掺杂着一定水分。不少学者指出,近几年不良贷款比率的急剧下降,是伴随着贷款总额的扩大,即分母扩大所致,绝对额没有下降反而呈现上升趋势。

表7-2 中国商业银行2004—2007年不良贷款与贷款总量情况表

资料来源:中国银行业监督委员会历年《不良资产情况表》。

表7-2可见,虽然不良贷款比率在下降,但是绝对额在2006年仅下降了4.4%,2007年还上升了1.1%。相反,贷款总量在同样两年分别上升15%和16.8%。说明不良贷款比率的下降主要不是靠不良贷款绝对额下降,而是依赖分母贷款总量的扩大取得。1998年,不良贷款总额3万亿元,国家在1999年和2003年两次剥离不良贷款分别是1.4万亿元和1.15万亿元,但目前还有1.2万亿元,说明新的不良贷款还在不断地滋生。

其中,中国农业银行、广东发展银行和光大银行是国内银行业中资产质量问题比较突出的银行,2005年末不良贷款比率分别达26.17%、18.23%和9.23%,农行不良贷款高达7404亿元。国家准备对此三家不良资产进行剥离,但是剥离覆盖率分别是4.87%、13.7%和38.52%,为业内最低。

这一情况持续到2012年。截至2012年9月底,我国银行业的不良贷款额为人民币5636亿元,较两年前人民币4078亿元最低水平增加了38%。但是银行业的总体不良贷款率仅在1.77%,其中原由也在于此,值得重视。

我国商业银行新一轮风险主要来自以下几方面。

1.地方政府债务风险的转嫁

当前,商业银行的风险主要来自省级以下政府债务。随着地方政府投资行为的强化,近几年,中国地方政府债务状况令人担忧。

(1)概况

关于债务沉重导致地方政府财政运行困难的问题,早在10年前已经开始累积并有所披露。根据张红宇提供的2002年情况,“赤字县占73%,赤字占财政收入77%,1080个县发不出工资”[4]。说明,相当程度的地方财政不仅不能执行正常的公共财政的职能,而且连政府基本开支都难以维持。根据许圣如在《农业税与地方债》中的估计,全国乡镇债务起码在2300亿元以上,村级债务在2500亿元以上。

2003年,国务院发展研究中心完成了《关于中国的地方债务问题及对策》课题报告,其粗略统计当时地方政府债务至少在10000亿元以上[5]。这在一定程度上反映了中国地方政府的债务规模已经相当庞大。课题报告认为,“目前中国的地方政府债务风险已经超过金融风险,成为危及中国经济安全与社会稳定的头号杀手[6]”。

2009年,美国次贷危机爆发后,我国采取强大的财政货币政策,刺激了经济回升。但是,在4万亿财政投资中2.8万亿是地方政府承担配套任务,再加之其他原因致使地方债务徒增到目前的10万亿元。

(2)形成地方政府债务的原因

[7]地方政府超越财政承受能力搞大规模基础设施建设

中国正处于大规模基础设施建设时期,地方政府承担了主要的责任,做出了重要贡献。但是,一些地方政府超过财政自身财力和资源的承受能力,大规模借债搞基础建设,加大了政府偿债风险。根据资料统计,“十五”规划期间,浙江等10个省(市)仅收费公路投资完成6400亿元,资金来源于银行贷款资金高达4700亿元,占总债务73%。到2005年底,18个省(市)收费公路银行贷款余额高达8000多亿元①。河南某条省级公路贷款321亿元,一年的收费不够偿还利息。南通某县政府一个港口开发项目,所需开发资金预算超过100亿元,而2007年度该县政府年财政收入仅15亿元。因此,除了向上级争取建设资金、对外寻找合作开发伙伴外,资金缺口仍然很大。县政府责成县建设局、教育局、交通局等行政主管单位成立各自的投资公司,然后由这些公司分别向金融机构贷款。在贷款过程中,由政府动员县内大型企业出面担保,再由政府进行反担保。可见,大部分融资途径的最终债务人是地方政府,但偿债能力极其有限,财政金融风险极大。

②地方政府公共责任过大,上下级政府事权错位

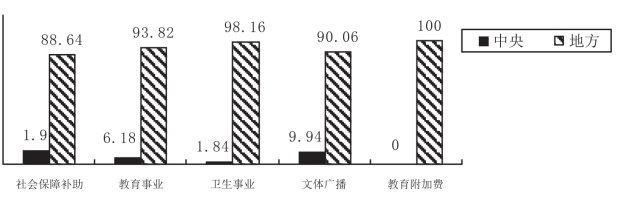

在国际上,中央财政和地方财政在责任和事权的分配上有严格的法律规定。例如,国际中央财政占公共卫生总支出比重,美国69.5%、法国99.8%、德国96.4%、荷兰96.2%、挪威75.6%、新西兰100%、澳大利亚59.4%,而在我国大部分由地方政府承担。这在客观上造成了地方政府财政支出负担加重(见图6-2)。统计资料表明,88.64%的社保基金支出、93.82%的教育费用支出、98.16%的医疗费用支出、90.06%文体广播支出、100%的教育附加费均由地方政府财政承担。

图7-2 2006年地方政府承担的公共服务比重 (单位:%)

资料来源:《中国统计年鉴》(2007年)。

可见,财政的公共职能绝大部分推到了地方政府,相反,中央财政支出很大部分用于对微观经济的投资与资助,如能源交通等企业的挖潜改造补助等。这种事权的错位是导致基层政府不堪负担,债务累累的主要原因之一。

③与中央项目配套的刚性支出增长

根据国家近十多年的做法,中央财政专项拨款的项目中,93%要求地方政府财政投资配套。尤其是2009年,为应对美国次贷危机,实施4万亿财政投资,其中2.8万亿是地方政府的配套资金。这也是近几年地方债务急剧增长的重要原因之一。

④部分干部官员大搞形象工程追求政绩

近几年,不少地区政府官员为了创造所谓“政绩”,晋升更高一级职位,不惜负债累累,挥霍国家钱财,大搞形象工程。在现行政治体制下晋升干部只考核现有政绩,不管负债多少,造成许多干部当上高管走人,把巨额债务赖给下一任领导班子。这种政治体制极不公平,也成为地方债务日趋增高的政治原因。

2.产能过剩形成的不良贷款加大了银行风险

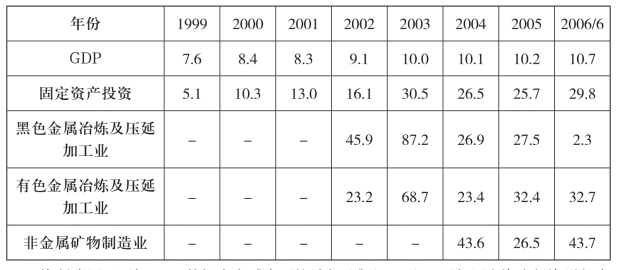

自2000年以来,中国出现由钢铁等局部行业的盲目投资带来的新一轮投资过热,并两度出现失控局面。由表7-3可见,2003年,全社会固定资产投资增长率高达30.5%,而以钢铁行业为主的黑色金属制造业达到87.2%,以电解铝为主的有色金属达到68.7%。其中,钢铁业为96.6%,电解铝业为92.9%,非金属矿物制造业的水泥业为121.9%[8]。2004年,在国家实施严厉的宏观调控措施而经过短暂的回落后,2006年6月,我国固定资产投资增长率又冲向近30%的高度,有色金属冶炼及压延加工业回升到32.7%,非金属矿物制造业如水泥等回升到43.7%。

表7-3 2006年上半年工业主要指标增长率 单位:%

资料来源: 历年GDP数据来自《中国统计年鉴》(2006);历年固定资产投资增长率来自国家统计局进度统计数据;2006年数据来自国家发展与改革委员会公布资料刊载于《人民日报》2006年8月2日。

注:标有-表示因国家统计局统计方法改变,未显示同一口径数据。

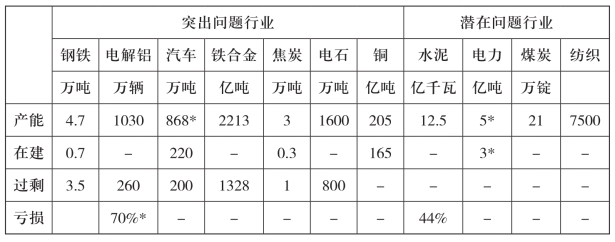

投资过热带来的直接后果是产能过剩。根据国家统计局和发改委在新闻发布会上同时公布的钢铁、电解铝、汽车、铁合金、焦炭、电石、铜、水泥、电力、煤炭、纺织11个产能过剩行业,前7个为突出问题行业,后4个为潜在问题行业。突出问题行业的产能过剩普遍达到50%以上,铁合金高达70%,其中钢铁过剩能力为3.5亿吨、汽车200万辆、铁合金1328万吨,其后果十分严重。国务院常务会议以及5个有关部门正式下发了调整这些行业结构的意见,说明上述情况已经引起国家有关部门的高度重视。突出问题行业的产能过剩普遍达到50%以上,其中铁合金高达65%(见表7-4)。

表7-4 2005年中国11个行业产能过剩情况一览表

资料来源:2006年08月07日 路透社根据发改委主任马凯等公布的资料。

注:*为国家统计局李德水在2006年2月14日国务院新闻发布会上公布的资料。

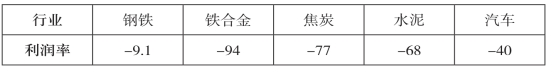

由于产能过剩导致这些行业供给超过需求,产品积压严重,价格下降、利润下降(见表7-5)。在2003年的局部行业投资过热中,主要行业利润大幅度下降。2005年,钢铁行业为六年来首次利润下降,亏损企业亏损额同比上升2.9倍;电解铝企业80%亏损,水泥行业企业亏损32%。

表7-5 2005年主要行业利润下降情况

资料来源:2005年国家统计局进度信息数据。

为此,国家从2004年开始实施严厉的局部行业货币政策调控。最大变动是改变了10年来持续降低利率的趋势,2004年首次把一年期存款利率从1.98%提高到2.25%,而且这一紧缩政策一直维持到次贷危机爆发之前。

但是,突发的次贷危机导致我国财政货币政策急剧转向,从原来的紧缩政策急速转为高度扩张政策,虽然有效抵御了次贷危机的冲击,但也付出了沉重代价。其中之一就是原来紧缩货币政策下被冻结的项目重新开工,已经下马的工程重新上马,产能过剩行业再度膨胀。以后国家多次紧缩产能过剩行业但屡禁不止。到2012年底,中国所有行业全部产能过剩。

随着产能过剩行业亏损额的增大,必然导致偿债能力下降,也成为银行信贷风险上升的重要原因之一。

3.房产业向银行传递的风险

个人住房贷款一直被各商业银行视为低风险、高收益的“黄金”业务,但随着近几年房产市场因过度投机形成的泡沫正在破裂,风险信号已经在局部地区房产市场显现,并向银行传递。

2006年左右,房产市场投机风潮在一些地区已经达到一定程度。《深圳蓝皮书:中国深圳发展报告(2007)》显示,深圳2006年置业者中30%以上获得房屋产权证后半年内转手。深圳个人购房上百套的屡见不鲜,有些楼盘炒房客控制房屋比例高达85%以上。温州炒房团、山西煤老板炒房团等掀起的投机风猖獗,房价暴涨已成为中国一大社会问题。

但是因过度投机形成的泡沫最终是要破裂的。根据资料,2006年1—5月,深圳房价从15080元下降到11014元,下跌36.5%。投机者深度套牢,自住购房者房屋资产缩水,所有这些导致住房贷款者开始停止偿还贷款,银行住房不良贷款开始增加。如2006年第三季度,上海中资银行个人住房贷款余额比年初增加5.8亿元,不良率增加了0.28个百分点。

对此,央行上海总部出具的《上海金融稳定报告》特别提示,“需要关注因抵押物贬值而产生的个人住房贷款风险,制定应对预案,避免引发系统性风险”。

2010年,我国开始实施房屋限购令,有效打击了房地产投机风潮。但是前几年累积的房屋不良贷款,以及刚性需求带来的房价上涨引发的不良贷款依然成为潜在风险。根据资料统计,全国金融机构各项贷款中,商业性房地产贷款总额占比超过30%。因此房贷带来的银行风险不可忽视。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。