前文回顾了主要货币国际化经验,在此基础上总结了一种货币成为国际货币的基本条件,比照中国目前经济发展的状况,不难发现人民币的确已经在许多方面具备了成为国际货币的可能性。

一、高速的经济增长和庞大的经济总量

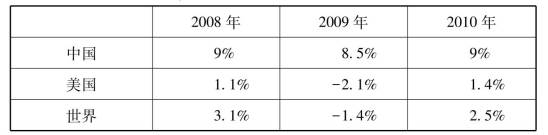

改革开放30年来,中国经济发展最显著的特点和最主要的成就是保持了持续、高速的经济增长态势。中国的国内生产总值从1978年至2010年增长了20多倍,多年保持两位数的高速增长。1979—2008年中国年均国内生产总值增长率为9.8%,远高于同期世界经济年均3%的增长速度,也明显超过了欧美发达国家(部分增长情况见图5-1)。2008年美国金融危机之后,多数发达国家经济低迷,甚至陷入负增长,但中国仍然保持了接近9%的年均国内生产总值增长率(详见表5-1)。

图5-1 1998—2009年中国、美国、世界经济的增长率

资料来源:根据国际货币基金组织数据库资料整理。

表5-1 2008—2010年中国、美国、世界经济国内生产总值增长率对比

资料来源:根据中国国家统计局资料库http://www.stats.gov.cn/(下同)数据整理。

伴随迅猛的经济增长速度,中国逐渐成为世界经济大国,中国经济总量占世界经济总量的份额,从2002年的4.4%提高到2011年的10%左右,经济总量的世界排名也不断跃进,从2005年开始,相继超过意大利、英国、德国,并在2010年超过日本,成为仅次于美国的全球第二大经济体。

值得注意的是,与曾经“亚洲四小龙”(韩国、新加坡、中国台湾、中国香港)的经济增长模式有明显区别,中国是以实体经济增长为主体。按照世界银行的“国际比较项目”所测算的按照购买力平价计算,中国经济总量在世界产出中的比例在2007年就已经排名世界第二,如果按照实物投放规模来看,中国则排名世界第一[1]。中国的许多产品用量,如钢铁、煤炭、水泥、粮、油、棉等稳居世界第一,制造业、冶金、机械、化工等行业发展迅速,尤其制造业已经使中国成为“世界工厂”。正如国际货币基金组织指出的,中国已经成为继美国之后对世界经济贡献第二大的国家;高盛公司向世界经济论坛提交的报告称,到2050年中国将超过美国成为世界第一经济强国[2]。

全球首屈一指的经济增长速度和庞大的经济规模使人民币的发行与流通规模相应扩大,购买力有了坚实的保障,具备了成为国际货币最重要的经济基础与支撑条件。

二、巨大的国际收支“双顺差”

国际收支的“双顺差”是指在国际收支平衡表中的经常项目与资本项目都是顺差额。经常项目主要包括货物与服务贸易、收益和经常转移,经常项目的顺差表示一国有真实支配权的外汇收入的净增加;资本项目包括资本和金融两大部分,反映了与商品买卖无直接关系的资本在一国与他国间的输出与输入,资本项目的顺差表示当年该国的资本流动有净输入额。经常项目的顺差主要说明他国对一国商品需求旺盛,资本项目顺差说明他国对一国投资需求旺盛,这些需求的满足都要通过外汇兑换为顺差国本币。因此,国际收支的顺差国货币通常会有较明显的国际需求。

中国对外贸易规模自改革开放以来增长迅速,1978年,中国货物进出口总额只有206亿美元,在世界货物贸易中排名第32位,所占比重不足1%。2010年,中国货物进出口总额达到29 740亿美元,比1978年增长了143倍,年均增长16.8%,中国出口总额和进口总额占世界货物出口和进口的比重分别提高到10.4%和9.1%。21世纪初期是中国对外贸易发展的高峰期,2003—2006年期间中国货物进出口连续四年快速增长,年均增长29.8%,其中出口增长31.3%,进口增长28%,进出口贸易总额占国内生产总值的比重从2002年的42.7%上升至2006年的66.9%,是历史上发展最为迅速的时期。与此同时,中国贸易总额在2003年超过英国与法国,上升至世界第四位,2004年突破万亿美元大关并超过日本成为世界第三大贸易国。货物贸易进出口总额在世界贸易中所占的比重由2002年的4.7%上升到2006年的7.2%[3]。从2010年开始,中国连续两年成为世界货物贸易第一出口大国和第二进口大国。根据国际贸易量指标,2010年中国与他国间的“经济关联度”在全球名列第二,国际贸易规模也排名全球第二,从而使得其“总体系统性贸易重要性”指标在全球排名居前[4]。“经济关联度”指标反应他国贸易商运用本国货币结算的积极性,中国这一指标的全球排名靠前也说明了国际市场对人民币作为贸易计价结算货币的需求增加。

中国从21世纪初期开始出现较为稳定的经常项目顺差,截至2010年3月,维持了长达70个月的贸易顺差。中国多年来的贸易顺差与其“世界工厂”的地位密切相关,加工贸易在中国的国际贸易中占据了较大的比重。中国一方面从东盟、澳大利亚等国进口原材料、半成品,另一方面又将加工完的制成品出口到欧美等地区。在国际分工链条上的这种位置决定了中国的进口额小于出口额。巨额而持续的贸易顺差虽然也对中国经济产生了诸如外贸依赖度太深等负面影响,但是在货币国际化方面却为人民币创造了巨大的国际市场。主要货币国际化的经验证明,一种货币的国际需求最初是来自贸易结算,拥有巨大国际贸易顺差额的国家发行的货币容易导致这样的需求。

在资本金融项目方面,截至2011年,中国保持了11年的该项目顺差。与经常项目持续每季度顺差不同,资本金融项目虽然年度统计额是顺差,但是期间也出现过季度逆差。2008年下半年和2011年第四季度都曾出现过逆差。

虽然出现过间断的季度逆差,但中国资本金融项目总体而言是保持了长期的巨大顺差额。2008年下半年的逆差是由于经济增长前景不确定性增强,大量国际资本为求自保在去杠杆化过程中向母国回流,外国来华直接投资流入放缓,外债余额下降较快,导致资本和金融项目出现逆差。2011年第四季度是由于欧债危机加剧导致的美元头寸紧张,个人和企业都增持美元多头或者平美元空头,套利资金的流出增加,导致资本和金融项目出现逆差。这两次逆差出现都是因为国际金融市场的动荡引起了在华外资流出。总体而言,由于积极的吸引外资政策和较为严格的限制资本输出的规定,多年来中国总体继续保持资本净流入态势。在这样的态势下,流入的大量外资需要兑换相应的人民币。虽然资本金融项目的连年顺差带来的巨额外汇占款成为中国通货膨胀治理的难关,但是外资对中国的投资需求也转化成了非居民对人民币的需求。

三、稳定的人民币币值

作为一种信用货币,在没有法律强制保障其清偿力的情况下能为非居民所愿意持有,必须具备起码的关键稳定因素:货币发行国政局的稳定,货币汇率的稳定,该国金融机构的稳定。人民币在这三个方面都有良好的稳定性。

第一,从政局稳定因素来看,新中国长期以来在坚持共产党执政状况下从未出现过战乱、政党纷争、政权更迭等影响政治稳定和经济发展的局面,中国的政局稳定得到了国际社会的公认。人民币作为信用货币,它的清偿力是由中国政府担保的,政局的稳定也就使得人民币在国际市场上有了最基本的公信力保障。

第二,从货币汇率的稳定因素来看,近十年来人民币汇率长期保持稳中有升。2011年3月3日,人民币与美元中间汇率创汇率改革以来的新高,外汇行报价1美元兑换6.5695元人民币,突破6.5700元人民币,国内外不少金融机构对人民币的升值预期调高至5%以上(如图5-2所示)。

图5-2 1993—2008年人民币汇率

资料来源:根据《中国统计年鉴2012》数据整理而成。

抛开中国与欧美国家在人民币升值博弈中的国家利益,从决定与影响信用货币汇率的长期因素来看,中国无论是经济实力和与之相关的货币购买力,还是国际收支状况等,人民币的确有升值的理由。人民币汇率长期的稳中有升也非常符合当初德国马克和日元在国际化初期的状况。而这样的升值压力其实也正是国际社会对人民币需求增强的表现。正如前文所述,非居民对一国出口商品的需求和对一国投资的需求都会转化成为对该国货币的需求,需求的增强必然导致该货币汇率的上升。而这样稳中有升的汇率状况也非常有助于人民币争取在国际贸易中发挥计价结算职能。因为当一国货币不断升值时,贸易商尤其是出口商是乐意选择这种货币来计价结算的,该种货币在贸易结算中的比重将不断提升。例如,2000—2005年欧洲国家由于欧元的不断升值,在外贸结算币种中,欧元比重从2000年的48%上升到2005年的58%,美元比重则从35%下降到30%[5]。所以人民币的持续升值为推进人民币在国际贸易中的结算提供了有利条件。

和日元不同,人民币的升值过程是渐进的,而这样的汇率状况也符合非居民对国际货币保值增值的要求。尤其是在1997年亚洲金融危机和2008年欧美金融危机时期,人民币的汇率稳定更是增强了国际社会对其币值的信心。1997年亚洲金融危机发生后,中国承受了出口受挫等损失,没有采取以邻为壑的本币贬值措施,在亚洲货币竞相贬值的情况下宣布人民币不贬值,起到了维护亚洲金融秩序的作用,受到国际社会的普遍赞誉,也提高了人民币在国际市场上的声誉。2008年金融危机期间,人民币币值再度呈现稳定状况。如果把美元风险指数设为1,以此为基准,计算出其余货币的风险指数。把美元收益指数设为1或-1(负数表示收益率为负),计算出其余货币的收益指数。(汇率的升值幅度由汇率年变化幅度来衡量,汇率的波动幅度由汇率数据取对数之后差分的标准方差来衡量)人民币与美元等其他货币的风险收益状况如表5-2所示。

表5-2 人民币与美元等主要国际货币的风险收益对比

续表5-2

数据来源:汇率数据来源于国际货币基金组织特别提款权汇率数据库日数据。转引自赵锡军、宋晓玲:《全球金融危机下的人民币国际化:机遇与挑战》,载《亚太经济》,2009年第6期。

从表5-2中可看出,人民币汇率总体呈现低风险,较高收益,这也使得人民币在美元因金融危机影响公信力下降情况下,凸显出更稳定的特征,具备了国际货币汇率稳定、能够充当保值增值储备资产的条件。

第三,从金融机构的稳定性来看,虽然中国的金融机构保守谨慎的经营方式使得其盈利能力远逊于西方发达国家金融机构,但是,这样的经营特征在金融市场动荡或者危机时期却也具备相对稳定的优点。在2008年席卷全球的金融危机中,西方国家诸多金融机构受牵连损失惨重甚至倒闭破产,在其金融指标恶化之时,中国金融机构的稳健经营策略显示出了在特殊时期的保护作用。(具体金融机构稳健指标与损失情况如表5-3所示)2011年年末,我国商业银行不良贷款率1.0%,拨备覆盖率278.1%,资本充足率12.7%。我国银行业资产质量处于全球银行业较高水平,远高于《巴塞尔协议》的相关标准[6]。

表5-3 中国与美国等国金融机构稳健指标与损失情况对比

![]()

续表5-3

资料来源:根据国际货币基金组织《全球金融稳定报告》2008年4月、2009年4月数据整理加工。转引自:赵锡军、宋晓玲的《全球金融危机下的人民币国际化:机遇与挑战》,载《亚太经济》,2009年第6期。

四、全球第一的外汇储备和债权国地位

多年的国际收支“双顺差”以及“藏汇于国”的外汇管理强制结汇制度,使中国的外汇储备保持了惊人的增长速度(如图5-3所示)。1993年中国的外汇储备仅有211.99亿美元,而到2009年9月底已高达22 725.95亿美元,增加了近107.2倍。同时,中国的外汇储备从1996年以来仅次于日本,成为全球第二大外汇储备国,到2006年2月超过日本,至今仍居全球第一。2011年年底,中国的外汇储备总额为31 811.48亿美元,是居于全球第二的日本外汇储备12 958.4亿美元的两倍多。

图5-3 1993—2008年中国外汇储备情况

资料来源:根据中国国家统计局相关数据整理而成。

巨额的外汇储备虽然带来了其他一些负面影响,但是在保障本国国际清偿力和维护本币在国际市场的稳定方面有显著正面效应。外汇储备作为政府在国际市场上干预本币汇率的平准基金,其规模的大小决定了干预能力的强弱。1997年亚洲金融危机期间,泰国、韩国等外汇储备规模小的国家,在国际投机资本攻击本币的过程中几乎没有还手之力,本币在短期内急剧贬值,引发了金融危机甚至演变成经济危机。相反,港元抵住了投机资本的攻击,维持了汇率稳定,以及日元贬值幅度较小都得益于中国香港和日本货币当局持有的规模巨大的外汇储备。人民币虽然现在还不是一种在国际市场上可以自由交易的可兑换货币,暂时不存在需要外汇储备作为干预汇率的平准基金。但是,人民币的发展方向是完全的自由兑换货币,因此,中国持有如此巨大的外汇储备额有力地向国际市场证明了中国货币当局对人民币的强大保护能力。

在外汇储备的管理上,中国投资了大量的国家债券,尤其是美国国债。中国购买美国国债是从1972年中美关系正常化之后开始的,在2000年前持有量都不多。截至2000年,中国持有的美国国债都只有600亿美元。以后,中国开始增持美国国债,即使是2008年金融危机之后,中国不仅没有减持美国国债,反而大幅增持美国国债。到2008年9月,中国超过日本成为美国第一债权国。从2007年年底到2008年年底的单年增加持有量达2 498亿美元,也创下了前所未有的单年增持纪录。即使2009年1月和2月中国外汇储备分别减少326亿美元和14亿美元,也在这两个月分别增持了122亿和46亿美元的美国国债[7]。此外,自2010年欧洲明显开始出现主权债务危机后,中国也多次表达在适当的情况下可以增持欧债。

中国增持美国国债和意愿增持欧债是一个广受争议的问题,但单从人民币国际化方面来看,凭借强大的外汇储备成为主要国家的债权国,尤其是成为头号强国美国的最大债权国,有助于提高中国的国际地位,也相应地增强了人民币的国际信誉。第二次世界大战之后,美国正是凭借了最大债权国地位提高了在国际政治与经济交往中的话语权,确立了以美元为中心的国际体系。美元的这种历史机遇是不可复制的,但是2008年金融危机之后,欧美国家的经济复苏需要宽松的货币政策,必然会增加国债的发行规模,而中国持有的高额外汇储备成为能提供流动性的重要源泉。在这样的情况下,中国政府如果采取相应得当的外交策略,的确有助于国际地位的提高,赢得国际社会对人民币的更大认同。

【注释】

[1]聂利君:《货币国际化问题研究——兼论人民币国际化》,光明日报出版社,2009年版,第100页。

[2]《中国发展迅速但也面临挑战》,载《参考消息》,2006年1月27日,第1版。

[3]本节数据如无特别注明,均来自中国国家统计局网站资料。

[4]埃斯瓦尔·普拉萨德、叶雷:《人民币在全球货币体系中的作用》,载《中国金融》,2012年第13期。

[5]Bank for International Settlements.Triennial Central Bank Survey of Foreign Exchange and Derivatives Market Activity in 2007 Final results.http://www.bis.org/publ/rpfxf07.thtm.

[6]中国人民银行课题组:《协调推进利率、汇率改革和资本项目开放》,2012年4月17日,中国人民银行网站http://www.pbc.gov.cn/image_public。

[7]陶洁云:《中国增持美国国债的利弊分析》,载《商业时代》,2010年第4期。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。

![[中华人民共和国]条与“三面红旗”](https://file.guayunfan.com/2020/zb_users/upload/2020/09/3.jpg)