平平凡凡做人 踏踏实实做事——鲁映青教授访谈录

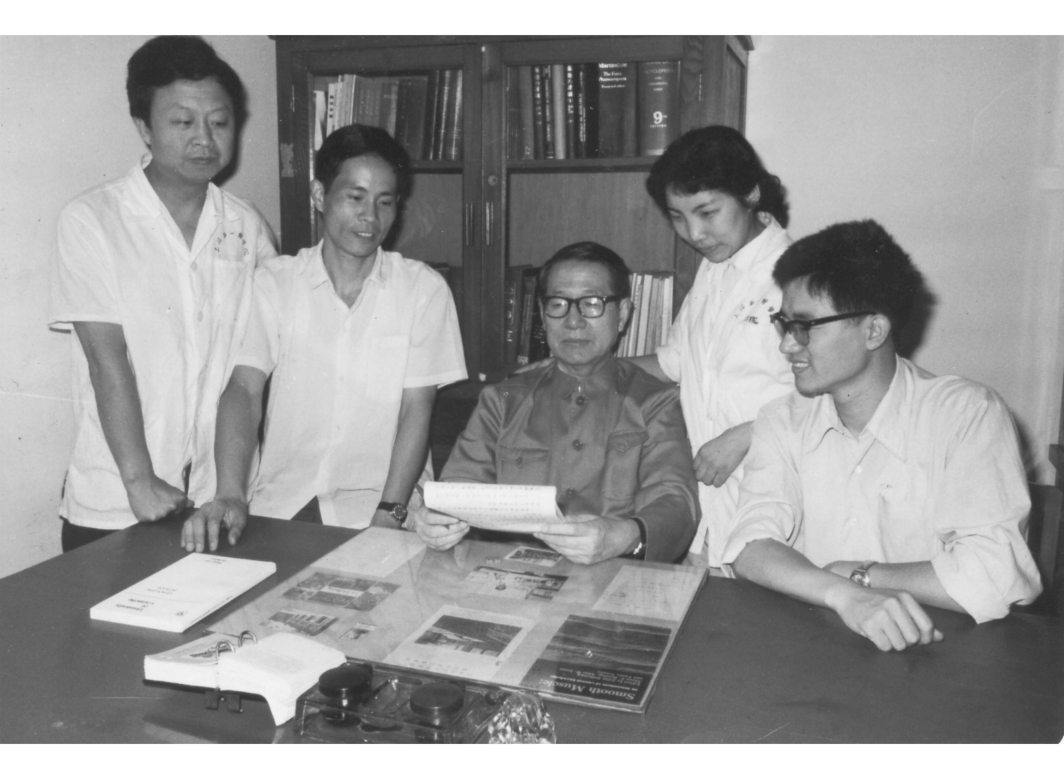

和导师在一起(右二为本人)

鲁映青,女,1976年进入上海医科大学医疗系,现任复旦大学上海医学院副院长。

1976年进入上海医科大学基础医学院药理学教研室,1981年至1988年在上海医科大学基础医学院药理学教研室攻读药理学硕士、博士学位。1995年至1997年在英国伦敦帝国理工医大学心肺研究所进修。

小时候的我是一个十分害羞、不善言辞的女孩,不爱张扬,甚至我以为自己天生就带着十分自卑的性格,但我的寡言并不能掩盖我与生俱来的学习天赋。5年的小学时光,我一直是班上的佼佼者,不仅成绩好,入少先队后又担任中队长,工作能力也很强,可以说那时的我是老师眼中地道的好学生、乖学生。

小学毕业后,正逢“文化大革命”在全国轰轰烈烈地展开,我被迫中断了我的初中学业,于1970年插队落户来到安徽生产建设兵团,成为了一名战士。天生的聪明加勤劳,使我成为了劳作的能手。那时候,挑担我可以左右调换;跳舞打腰鼓,我一学就会。上面评价我是劳动实、生活勤、经验丰富、群众基础良好,经常是五分加绵羊。我不声不响地干了一年农活,到了年终时,我凭借小学里打好的语文基础,写了一篇不错的年终小结,引起了领导的注意。上级领导了解到我的良好劳动能力和群众基础,决定评我为“五好战士”。3年半的兵团生活,我担任过通讯员、广播员、植保员,我写过感谢信、决心书、连队总结及编写过文艺小分队的节目,极其丰富多彩的连队生活让我得到了多方位的锻炼,并终生受益。1973年,经过投票选举和推荐,我得到了当时仅有的两个上大学的名额之一,结束了单纯的部队生活,但在这期间,过了劳动关、生活关,积累了丰富的生活经历。

那时都是分配的,我因为在部队里写过通讯报道,起初被安排在师大文学系,但由于另一位报医大的同学色盲,我被重新调整,收到了上医的录取通知书。当时奉行螺丝钉精神,干一行、爱一行,况且医生可以比教师少说些话,这对于当时腼腆害羞的我来说还是不错的。比起部队的生活,大学里环境完全改变了。虽然当时的教学条件并不那么好,但老师和同学都非常珍惜,虽然没有考试,但大家学习都非常努力。当时班里同学年龄参差不齐,66、67届的学长、学姐底子厚、功课好,69届的我,没有中学基础,于是我暗暗下决心,笨鸟先飞,一定要赶超上去。

1976年毕业,我被安排到药理教研室,一边学习,一边做带教老师,开始了与药理的不解之缘。在这里,我遇到了对自己的人生产生重大影响的杨藻宸教授,我发表的第一篇论文就是在杨教授的指导下几经修改,精心完成的。杨教授像对自己的女儿一样关心我。药理是一门讲道理的学科,其中的趣味,只有亲身才能够体验到,优秀的老师和医务工作者要才德非凡,杨教授崇尚一生淡泊名利、不计较个人得失、坦坦荡荡,是个真正做学问的人。我认为在这一点上导师杨藻宸对我的影响很大。

1977年,恢复高考后的第一届正式大学生来到了学校,这对我来说又是一次危机和压力。我勤奋学习,1981年考研时与正式大学生同场竞技,我门门优异,被录取参加国外联合培训。然而报到的第二天,校方发现我并未填报国外的志愿。原来是考试前,我由于不太自信,认为自己能考上国内研究生已经不错了,所以才报了国内的志愿,我很遗憾自己错过了这次机会。我还记得那时考药理,据出题的老师讲,能考75分就可属优秀了,其中一题是关于阿托品,我记得是阿托品的构效、药理作用和临床用途,出题老师为了减低题目难度加了后半题,即临床用途,可我大概太紧张了,竟忘记做后半题了,考好后哭了一场。结果不仅门门都合格,且生化考了96分,药理考了78分,是唯一一个7字头的。

研究生的第三年我经过汇报、答辩和竞争,获得直升博士的机会。在做博士的第一年,我就怀孕了。当时刚刚出生的女儿只好交给母亲抚养,而自己则一周6天在实验室里工作。当我拿到博士学位的时候,出国风盛行,但我并未积极申请,若干年后,我申报了美国的福格地奖学金,不巧的是当年美国NIH基金下降,未能获得机会,所幸后来偶尔的一次机会,我来到了英国理工医大学,我称之为“洋插队”。在一个有着完全不同的语言和文化背景的环境下,这次出国与土插队一样,对我又是一次考验,得到了许多锻炼,虽然已经过了不惑之年,但无论是自身还是工作,都更加成熟了。回国后,同事们都认为我变得更加大胆健谈了。谈及原因,我认为国外有个十分宽容的气氛,更易于培养自信,在不知不觉当中,我即兴发言的能力也提高了,表达能力得到了加强。改变就在潜移默化中,自信心对人的成长太重要了,在英国伦敦的两年,人生经历丰富多了,似乎一下成熟了不少。

然而国外即使有优越的生活环境,我仍然觉得不踏实。我常感悟到——当自己走在上医的校园里、站在讲台上、在自己的办公室和实验室里时,是最踏实之时。所以结束了英国的学业后,我回到了原来的工作岗位,继续自己的教学和科研工作,认真参加本科生和研究生教学工作。多年来,一直担任本科生药理学和研究生神经药理学、生殖药理学和临床药理学的教学,平均每年约100余教学时数。我的学生们这样评价我的教学:“鲁老师给我的绝对不仅仅是知识,还有一种对知识的思考。”“的确不错,上鲁老师的课,不仅学会了做学问,还学会了做人。”“鲁老师的确很棒啊!使我从对药理的绝望中走了出来啊!”“鲁老师讲课思路清晰,详略得当、重点突出、各部分相互联系的讲课方式,还有不时地讲一些留学时候的轶事,好久没有老师让我觉得原来上课并没有想象中那么累了。”

从当初的实验带教老师,到如今分管教学的副院长,我十分热爱这职业,我热爱药理、热爱教学、热爱学生。我觉得现在如何培养大学生的担子更重,让我觉得责任更大,同事们说我现在几乎用了80%~90%的精力在教学管理方面,我曾说过一旦到了工作需要的时候我会把个人事业放后面,虽然现在从事的工作比较多、比较繁琐,但我还是觉得很充实、很有意义,虽然付出了很多,但得到的更多,学到了更多东西,这点付出和得到的相比是微不足道的。而做学生工作主要是要学会沟通,特别要注重和学生的沟通,和学生比较谈得来,不仅要和学生沟通,还要和老师沟通,要使医学院的教学工作和复旦本部的相适应,要使学生和老师相适应,要使教学互动。现在与过去不同,现在知识更新快,教学难度增大,学生对教师上课的要求提高,教师要提高备课质量,要在讲课时多谈自己的体会,而学生要理解老师。

国家需要医学人才,过去说第一医科大学重基础,第二医科大学重临床,但是对如今医生的要求,实际上远远不够,沟通能力、领导能力、预防意识,还要有批判性的思维。国外的医生素养很高,都有很多爱好,社会地位要靠自己去争取。医生、科研人员的地位也要靠自己去争取,医学的基础和临床仅仅是一部分,以后临床要不断学习,不学习就要落后。我认为要在学有余力的情况下,培养自己各方面的能力,包括组织能力、沟通能力、交际能力。技术虽然重要,但医学无止境,不可能在学校期间全部学完,因此要注重学习能力的培养,医学要终生教育,而终生教育的能力可从在大学期间培养,大学是从课堂走向社会的一个过渡,在这个时期要好好利用周围的一切,培养自己各方面的能力,这样到了走向社会的时候才会适应。然而大学与中学又是完全不同的,没有了束缚,一切尺度都要自己掌握,尤其是现在的社会风气很浮躁,如何抵制这股浮躁风对自己的影响,对大学生、尤其是医学生显得十分重要。其实,大学里面很多的东西还是自学的。所谓名牌大学,拥有的是一个良好的学术氛围,硬件真的还是其次。前者包括高质量的教师队伍和高质量的学生群体。大学生要知道主动学习,要学会自学与创新,积累的知识会使内心更充实,同时也要学会与同学、老师的交流与沟通,这在团队观念日益重要的今天是很要紧的。此外,除了专业知识,还要善于抓住课外的学习和锻炼的机会,要认真做好每一件自己想做的事情,这样才能有所收益。有些人满腹经纶,却无用武之地,因为他不合群,不会沟通。因此,医生的个人魅力包括个人所学的专业知识及学习能力,对新事物的追踪感觉,对新事物的敏感性和好奇心以及个人修养。一个好医生,他的素养、谈吐、气质都会让病人有安全感和信任感,他一开口就会让病人心里很踏实。

我认为自己是幸运的,在插队落户当宣传员时,有一位曾任过部队记者的宣传股股长十分耐心地指导我写稿件,不厌其烦地为我修改讲稿,在人生刚起步时,就给了我鼓励和信心。此外还得益于杨藻宸教授的指导,以及家人对自己工作的支持。我的幸运还仰仗对自己能力的培养,我认为无论何种专业、何种工作,能力都十分要紧,无论是插队还是考研,再到出国,学习的能力、工作的能力、适应生活的能力、与人交往的能力,都起了很大的作用。我是一个很用功的人,非常要求上进,对自己要求很高。我最大的特点就是思路清晰,这还得益于我的哥哥,他常教导我解题要掌握一题多解法,这也就是为什么我在今后的工作中几件事情一起考虑也不会串,尽管学生多、课程多、所属系室多、附属医院多。我始终相信,只要有机会,只要投入,都能施展个人潜力。平平凡凡做人,踏踏实实做事,淡泊名利,终生无悔——这是我对自己做人的要求,也是我对我们未来医务工作者的要求。

(采访整理:汪天湛、陈虹、刘灿、孙刚、程菊)

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。