得益于后见之明、有关地幔对流的知识和海底扩张的证据,我们很容易看到,在漫长的地质时期,大陆相对于彼此曾有过位移。但并非所有的证据都令人信服。虽然詹姆斯·赫顿提出了关于造山运动和岩石循环的理论,但任何原理的提出都需要很长时间。1910-1915年间,美国冰川学家弗兰克·泰勒28和德国气象学家阿尔弗雷德·魏格纳提出了大陆漂移的假说。但在当时,没有人能够想象大陆如何像船一样在看似固态的石质地幔上漂流。其后近半个世纪,大陆漂移的支持者一直是少数。然而该学说的少数支持者非常勤奋。南非的亚历克斯·杜托伊特积累了南非和南美洲之间类似的岩石结构的证据,英国地球物理学家阿瑟·霍姆斯则提出了地幔对流作为漂移的原理。直到1960年代,海洋学家们着手这项工作时,辩论才尘埃落定。哈里·赫斯指出,洋壳下的对流可能导致了海底从洋中脊向外扩张,弗雷德·瓦因和德拉姆·马修斯也提出了海底扩张的地磁证据。多亏有加拿大的图佐·威尔逊、普林斯顿大学的杰森·摩根和剑桥大学的丹·麦肯齐等人发表的论文,才将各方面的证据拼接起来,形成了板块构造学说。

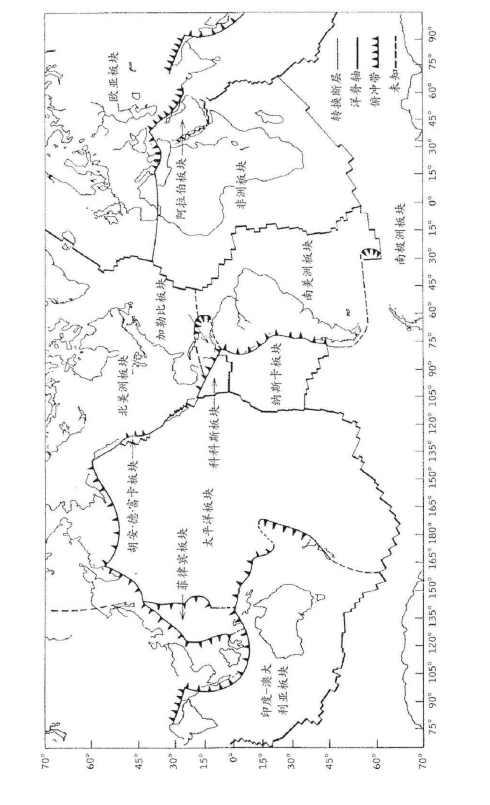

板块构造用少量坚硬板块之间的相对位移、相互作用及其边缘的变形,对地球表面做出了解释。这并不是说大陆在自由漂移,而是它们被架在板块上,这些板块延展得很深,包括地幔岩石圈在内,通常厚达100公里。板块并不限于大陆,还包括洋底的板块。地球上一共有七个主要的板块:非洲、欧亚、北美、南美、太平洋、印澳,以及南极洲板块。还有一些小板块,包括环绕太平洋的三个相当坚固的小板块,以及板块接合之处的一些较为复杂的碎片。

图13 世界的主要构造板块及其边界

我的另一个童年记忆是在世界地图上寻找大陆,把它们剪下来,并试着把它们拼成一块大片的陆地。那一定发生在1965年图佐·威尔逊在《自然》期刊上发表论文那段时间前后。我还记得自己当时激动地发现这些大陆彼此相当吻合,并找到一些原因说明它们为何无法完美吻合。倒不是因为我剪得不够精细。每一个小书呆子都知道,应该沿着大陆架的边缘而不是沿着海岸线剪下大陆。可以切掉亚马孙河三角洲,否则它会与非洲重合,因为自从大陆分离之后那里又有了新的进展。更让人兴奋的发现是,北美洲和南美洲需要分开才能完美接合,西班牙则必须和法国分手。如果把西班牙转回去,就会在如今的比利牛斯山脉那里撞上法国。那么,这种大陆碰撞是否就是造成山脉的原因呢?

大概是在我青春期的时候,全家假期旅行时带我去了比利牛斯山和阿尔卑斯山。在一些地方,我看见那里的沉积岩层并不像其他受干扰较少的地区那样平整,而是皱巴巴的,像是叠起来的起伏不平的地毯。这把我的思绪又带回到橘子果酱那儿。炖果酱时要把一只瓷盘子放在冰箱里。每隔几分钟把它拿出来,在上面滴上几滴滚热的果酱。果酱冷却后,把手指按上去。如果果酱还是液体,那就舔舔手指头在一边等着,让它接着炖。但是过一会儿,果酱接近其凝固点时,放在盘子上的样品用手指一按就会起皱,就像大陆碰撞的缩微模型。对于巨大尺度上的大陆行为而言,这可是个不赖的模型。岩石重叠受到了难以置信的压力,还可能从下方被加热,在大陆碰撞的侧向力的影响下,会倾向于折叠而非破碎。受影响的巨石会受到重力的强大作用,因此,在自身重量的作用下,最险峻的褶皱会下垂成为过度褶皱,看上去就越发像软质奶油冰激凌或橘子果酱的外皮了。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。