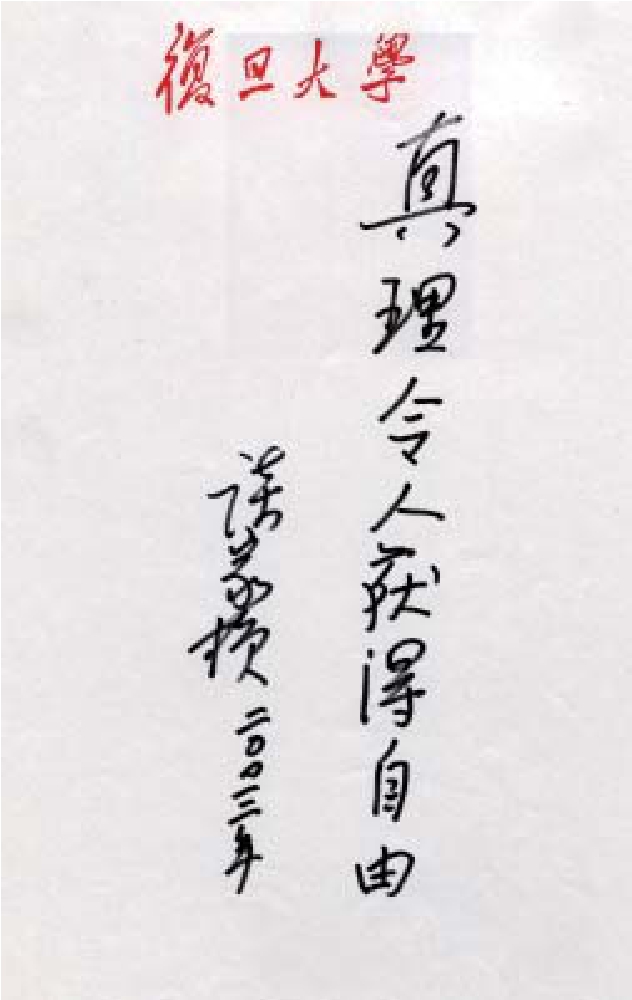

真理令人获得自由——谈家桢的生命科学人生

人是谁创造的

1909年9月15日(旧历八月初二),谈家桢出生于浙江慈溪一邮务员家庭。从小随父亲工作的频繁调动而漂泊四方:台州、海门、舟山、南浔、杭州、百官、绍兴、龙泉和慈溪等地。尽管谈家桢的父亲文化程度不高,毕竟见多识广,深感子女教育对家庭及他们日后前程的重要性。谈家桢5岁那年,父亲调到舟山邮局,工作相对稳定后,便腾出精力教子女识字。他买了三把高脚凳,让谈家桢和哥哥、姐姐坐上去,倾其所能地教他们认字,给他们以文化启蒙。谈家桢6岁时,父亲又调往海门邮局,便请了一位私塾先生上门为他们继续讲授《千字文》《百家姓》等。直至10岁,谈家桢才有机会进入慈溪当地的一所正规的教会小学——道本小学。两年后小学毕业,按父亲的意愿,要让谈家桢去上海或宁波学生意走经商之路,但悟性很高的谈家桢对继续求学有强烈的渴望。在亲戚的劝说下,父亲才勉强答应让谈家桢继续读书。

少年谈家桢(1917)

谈家桢院士的风采

12岁时谈家桢进了宁波的一所教会学校——斐迪中学。教会学校的学生都要读“圣经”,《创世记》中说:上帝创造了天地万物。谈家桢又听一些传教士说:上帝用泥土造了亚当,怕亚当在伊甸园过于寂寞,又造了夏娃,我们今天的人类就是亚当和夏娃的子孙……“上帝真是这么万能?”“究竟是上帝创造了人,还是人创造了上帝?”这个从小萦绕于脑际的疑问竟在一次“人是谁创造的”课堂提问中让谈家桢陷入窘境。面对外籍教员的提问,倔强的谈家桢不愿按“圣经”上的文字背诵,但又不知道该如何正确回答,只能抿嘴不做声。这样的表现自然招来教员的大声斥责。课堂上遭受的屈辱,令少年谈家桢下决心“将来我一定要圆满地给出答复”。正是这种潜意识引领着谈家桢往后的学术之路。

东吴第三中学高中毕业时的谈家桢(1926)

1925年,谈家桢转学到浙江湖州东吴第三中学高中部。受“五卅”运动的影响,血气方刚的谈家桢对外来侵略义愤填膺,成了学生自发开展的反帝爱国游行的领头人。

第二年,谈家桢以各科优异的成绩被免试保送,进入苏州东吴大学。那年头,达尔文的进化论思想和孟德尔的遗传学说已传入中国,并对中国的知识界产生相当影响。带着“人是谁创造的”疑惑,谈家桢对达尔文进化论表现出极大的热忱,并选择了生物学作为自己的专业。外籍教员泰斯克开设的“进化遗传与优生学”和“比较解剖学”都令好学的谈家桢着迷。2001年早春,笔者去采访年逾九旬的谈老时,他仍能兴奋地说:“我这一辈子阅读过的书籍中,没有一本书像《进化遗传与优生学》那样令我着迷!”他把这本原版教材反反复复地精读了几遍,并做了密密麻麻的读书心得和注解,而今依然立在他的书架上。也就在同时,他还如饥似渴地读完了达尔文的《物种起源》原版以及刘雄著的《遗传与优生》、陈寿凡著的《人种改良学》等生物学经典,对“人是谁创造的”答案已逐步清晰起来。

随着学识的增长,谈家桢对生物学的兴趣更浓厚了,探索的欲望也更强烈了,这一切都在引领他一步步地跨入生物学的殿堂,并憧憬:如果有朝一日能用遗传方法来改变人种“基因”,提高国人的体质和遗传素质,这是多么有意义啊!

谈家桢用三年半时间修满了四年的学分,在四年级时,他就兼起了大学生物学课的助教和桃坞中学生物学的教员。学有余力的谈家桢除继续刻苦钻研图书馆的藏书外,还发动和组织同学主办了东吴大学1930届的年刊,自任社长。同时还走向社会义务办学,兼任东吴大学青年会创办的惠寒小学的校长,免费招收贫苦家庭的孩子入学。可见,在青年谈家桢身上已体现出强烈的社会责任感。

想当中国的摩尔根

1930年夏获得东吴大学理学士学位后,谈家桢当然希望能进一步深造,尤其想升入燕京大学攻读硕士学位。由于学业优秀,外加有一定的科研能力,经东吴大学生物系主任胡经甫教授和洛氏基金社驻华代表祈天锡教授的大力举荐,谈家桢得到了洛氏基金社的奖学金,如愿以偿地进入燕京大学读研究生,师从第一位获摩尔根实验室博士学位的中国留学生——李汝祺教授。

李先生是当时该校唯一从事遗传学教学和研究的教授,他沿用了摩尔根实验室培养人才的“因材施教”和“教而不包”的方式,着重指导并培养谈家桢独立思考、独立解决问题的能力。谈家桢的研究课题是由东吴大学生物系主任胡经甫教授提出的——从事以亚洲瓢虫为实验材料的色斑变异遗传规律的研究,这个方向获得李师的首肯。那时候,谈家桢白天跋涉于北京西山的田野和森林,为瓢虫寻找饲料——蚜虫;晚上进行瓢虫杂交实验,观察其后代性状变异的状况。每天工作达十四五个小时。对于谈家桢的专注,同学们打趣地说:“你是想当中国的摩尔根吧!”谈家桢笑而不语,但走摩尔根道路的志向是始终不渝的。

多年后,李汝祺导师感慨地说:“我在谈家桢身上并没有花费很多精力,但他的工作做得那么出色!在一年半时间里竟搜集到那么多材料,做了那么多工作,又看了那么多参考书,这是出乎我意料的。”兴趣和志向已成了青年谈家桢向生命科学猛进的动力。师从李汝祺,谈家桢学到的不仅是科学知识和科研方法,更有李师“忠于人,勤于事”虚怀若谷的人文精神。

一年半后,谈家桢的硕士论文完成并得到导师的好评。遵师嘱,谈家桢将硕士论文拆成独立成章的三篇,其中《异色瓢虫鞘翅色斑的变异》和《异色瓢虫的生物学记录》与李汝祺导师联名发表在当时的《北平自然历史公报》上;作为硕士论文核心部分的《异色瓢虫鞘翅色斑的遗传》则由李师直接寄往美国加州理工学院的摩尔根实验室。谁料谈家桢的这篇论文也得到摩尔根及其助手——杜布赞斯基的赞赏,他们推荐论文在美国发表的同时,也成全了谈家桢成为摩尔根“入室弟子”的愿望。

谈家桢(右)赴美留学前在上海与父母兄弟合影(1934)

学而有幸遇名师

1934年,谈家桢告别了母亲和新婚的妻子,登上“胡佛总统号”游轮,只身漂洋过海进入摩尔根实验室。

谈家桢学而有幸,连连得遇名师。当年已68岁的摩尔根指派杜布赞斯基教授具体带教谈家桢。作为基因学说的创始者,摩尔根既是一位学术思想超前的科学泰斗,又是一位极富组织才华的管理者。当年摩尔根的研究成果已蜚声全球,出于学术使命感,他花很大的精力培养来自世界各国有志于遗传事业的人才。被世人称为“蝇室”的摩尔根实验室群体,有一套独特的育人模式:摩尔根安排他的大弟子具体指导来自世界各国的留学生,如此一代又一代绵延不绝;研究课题则由留学生自己确定,导师只在关键点上予以指导;研究路线及文献资料全由留学生自己搜集与探索……这样的科研思想和方法能让学生的主动性和创新思维得以充分展现和发挥,这就叫“教而不包”。谈家桢学成后,曾对中美教学思想作了比较,有感而发地说:摩尔根实验室的“教而不包”的核心理念与我国贤哲的“师不必贤于弟子,弟子不必不如师”何其相似乃尔!

谈家桢与导师摩尔根院士合影于加州理工学院(1935)

谈家桢与导师杜布赞斯基院士合影于加州理工学院(1935)

正值染色体遗传学的全盛时期,谈家桢探索起生命的奥秘。作为摩尔根“蝇室”实验群体中的一员,谈家桢必须在研究课题上与摩尔根实验室的研究主流保持一致。在研究材料上,他从原来在国内取材的异色瓢虫改为黑腹果蝇。后来的实践表明,果蝇果然是一种十分理想的遗传学实验材料。在攻读博士学位和博士后的三年时间中,谈家桢在摩尔根的关心和杜布赞斯基教授的直接指导下,最初两年曾致力于果蝇种内和种间染色体遗传结构及相应的细胞遗传图的研究,试图弄明白基因在染色体上的位置及它们的排列。生性好动的谈家桢在这两年内潜心于“蝇室”,基本上谢绝一切与学术无关的社会活动,力争在有限的时间里获得尽可能多的知识。诚如他在回忆录中所说:“我在远离故国的花卉草丛中,在奥地利神父孟德尔创建的遗传科学的崎岖小径间攀登、行进,寻求和探索生命的真谛。”接下来的日子,他又利用当时刚发现的果蝇巨大唾液腺染色体研究的最新成果,细致地分析了果蝇在种内和种间的染色体结构的变异情况,探讨了它们不同种的亲缘关系,深化了对进化机制的理解。

1935年美国加州理工学院的中国留学生(前排左起:袁绍文、谈家桢,左六:顾功叙,后排左四起:殷宏章、朱正元、范绪箕、钱学森)

功夫不负有心人。在这段时期,谈家桢曾单独或与导师及同事合作发表了十余篇很有影响的论文,分别刊载于美、英、德等国的专业杂志上。1936年,谈家桢的博士论文——《果蝇常染色体的细胞遗传图》答辩通过,被授予哲学博士学位。那年,谈家桢才27岁。

我是属于中国的

将近三年的留学生涯,谈家桢学到了知识,逐步掌握了科研的方法,体悟了什么叫“科学精神”与“科学思想”。尤其是身处“蝇室”的实验室群体,感受到科研团队应该互相尊重、互相包容、互相促进的重要性;尽管团队中有摩尔根这样的泰斗级人物,但在学术争论中大家在人格上是独立和平等的;可以为学术争得面红耳赤,但在事实面前只能心平气和、心悦诚服。因此,团队中没有人际隔阂,有的只是教学相长互为补充后获得的快感。摩尔根实验室的氛围,70年后谈家桢还是津津乐道:“摩尔根的成就离不开他的研究集体,而他的助手和学生也分享到他的智慧和荣誉。”

谈家桢(前左)与冯·卡门及其胞妹(中)以及钱学森(前右)等留美学子合影(1936)

在获得博士学位后,谈家桢继续留在摩尔根实验室任研究助理,他充分利用实验室融洽的学术氛围,博览群书,广涉遗传学各前沿领域,与各国学者广泛交流,学术上大有长进。年轻谈家桢善于社交的基因这年也顿时被激活了,他竟发起并组织了“美国-中国友好会”,还被推选为会长。该会的成员中有传教士、学者、工程技术人员等,虽然职业不同,但都对中国文化有强烈的兴趣,其中包括著名航空学家冯·卡门的胞妹等社会名流。

对谈家桢的学术能力和组织能力,导师杜布赞斯基教授都看在眼里,他深知谈家桢是一块科研的好料,又是一位天才的科研组织者。因此,爱才惜才的杜布赞斯基教授极希望谈家桢能继续留在摩尔根实验室一展鸿图,然而谈家桢潜意识中“报效祖国”的冲动,使他不得不抱歉地告诉恩师:“我不能一味地站在果蝇遗传学研究领域里。中国的遗传学底子很薄,人才奇缺。要发展中国遗传学,迫切需要培养各个专业方面的人才。我是属于中国的。”

1937年,谈家桢告别了摩尔根,告别了恩师杜布赞斯基,回到了祖国的怀抱。

唐家祠堂的追求

同年7月,谈家桢接受浙江大学竺可桢校长的聘书,任生物系教授。刚到浙大不久,上海爆发“八一三”事变,很快抗日烽火燃烧到杭州。在日机狂轰滥炸三个月之后,浙大不得不西迁。历经浙西建德,江西吉安、泰和,广西宜山,直至贵州遵义、湄潭。浙大生物系最终迁移到距遵义75公里的湄潭县城破落的唐家祠堂内。谈家桢在往后的一篇回忆录里说:“耄耋之年,回首往事,似有模糊之感,唯独浙大西迁遵义湄潭的六年经历,仍记忆犹新。我深深地怀念遵义、湄潭的一山一水,她曾经哺育过我们这一代学人,也在异常艰辛的条件下,为新中国造就了一批栋梁之材。”

谈家桢的深深怀念是有道理的,因为他的不少重要论文恰恰是在这种极其艰难的环境中诞生的,而且他的第一代四大弟子也是在那种艰苦的环境中培养起来的。动荡不定的生活,破败祠堂的环境,食不果腹的饥饿……与美国舒适的环境相比,谈家桢并没有被这种巨大的落差击倒,“科学救国”“教育救国”的理念倒是更坚定了。他白天带领学生进行果蝇和瓢虫的野外采集,晚上则在昏暗的煤油灯下对着显微镜仔细观察。脚踏实地,成绩斐然,不亦乐乎?

1944年,谈家桢在唐家祠堂里发现了瓢虫色斑变异的嵌镶显性现象:在瓢虫的鞘翅上,由黄色和黑色组成不同的斑点,在它们第二代身上,凡父体和母体所显示的黑色部分都能显示出来,而黄色部分却被掩盖了。第二年,谈家桢应美国哥伦比亚大学的邀请,赴该校任客座教授。期间,他对嵌镶显性现象的规律作了深入的探讨与研究,构建了嵌镶显性现象的理论,并于1946年发表了论文《异色瓢虫色斑遗传中的嵌镶显性》,引起国际遗传学界巨大反响,被认为是丰富和发展了摩尔根的遗传学说。连玉米“转座因子”的发现者、诺贝尔奖获得者巴巴拉·麦克林托克当年在美国冷泉港研究所见到谈家桢时,也高度评价了他的这项成果,说谈家桢的嵌镶显性理论对她所从事的玉米“转座因子”的研究是很有意义的启发。

谈家桢院士的人生感悟

在唐家祠堂的艰苦岁月里,谈家桢的另一项难忘的工作是培养了人称“四大金刚”的四个弟子:盛祖嘉、施履吉、徐道觉和刘祖洞。谈家桢对他们的培养,完全承袭了摩尔根实验室的“教而不包”的教学风格,以民主和开放的氛围,激发他们的创新思维、动手能力和人文关怀精神。谈家桢视学生如兄弟与孩子,不仅在学业上倾注了全部精力,在生活上也予以无微不至的关怀。

全家合影(前排左起:长子谈沅、次子谈洪;后排左起:大女儿谈曼琪、谈家桢、妻傅曼芸,摄于1947年)

施履吉院士(右二)偕夫人倪祖梅教授(左一)看望谈家桢老师及师母(2003)

1945年,谈家桢有机会重返美国,在纽约见到自己往日的恩师杜布赞斯基教授时,便不遗余力地推荐自己的这四位学生,希望能让他们到美国深造。杜布赞斯基教授之所以促成此事,是想把谈家桢的学生作为自己的助手,继续果蝇遗传的深入研究。至于这四位学子的能力,从谈家桢当年的表现就足以让杜布赞斯基教授相信,学生像导师么!而谈家桢考虑的却是国内微生物遗传学和人类遗传学方面空白的人才结构的战略布局,有鉴于这四个弟子的学术特长,最终他竟鼓励盛祖嘉改学微生物遗传,施履吉从事细胞技术研究,徐道觉改学肿瘤遗传学,而刘祖洞则从事人类遗传学。这“四大金刚”果然没有辜负导师的期望,日后均在各自的领域做出了骄人的成绩。

1948年,谈家桢作为中国遗传学唯一的代表出席了在瑞典斯德哥尔摩召开的第八届国际遗传学大会。谈家桢在会上宣读了《异色瓢虫色斑的季节性变异》,并被推选为国际遗传学会常务理事。但会议也令谈家桢惊奇地获悉:刚结束的全苏农业科学院大会上,宣布孟德尔-摩尔根学说是“反动的唯心主义”、“伪科学”、“不可知论”,并声称:遗传学家是信奉“米丘林主义”还是“孟德尔-摩尔根主义”,从本质上是“社会主义还是资本主义两种世界观在生物学中的反应,是两种意识形态的斗争”。为此,苏联关闭了细胞遗传学实验室,逮捕了“摩尔根主义者”,销毁了相关教程,消灭了果蝇……这哪来“学术自由”与“学术民主”?

怀抱孙子其乐融融(1962)

此时,国内淮海战役已打响,中国共产党领导的新中国取代国民党政权已成定局。美国同行力劝谈家桢干脆定居美国:“你是摩尔根的弟子,回去后会有什么好果子吃?”

谈家桢院士(左三)在家接待来访的外国专家

谈家桢心潮澎湃,几十年追求科学的坎坷历程如同电影般在脑际回放:“人是谁创造的”课堂质疑,北京西山森林的跋涉,摩尔根“蝇室”的学术探讨,唐家祠堂昏暗的煤油灯,嵌镶显性理论的发现……“不管如何,中国是我的祖国。我一定要回到中国去!”决心已定,1948年底谈家桢满怀信心地回到了祖国。

1950年,谈家桢接替贝时璋担任了浙江大学理学院的院长。

风雨坎坷路

一门学科的发展决不会是一帆风顺的,遗传学在中国的发展和壮大更是经历了同形形色色偏见、无知、迷信,甚至种种压迫的抗争。

新中国成立初期,生命科学界曾一度不加分析地唯苏联是从。在遗传学中则强行推行李森科那套理论,打击和压制摩尔根遗传学说,谈家桢成了首当其冲的批判对象。身为复旦大学生物系主任、摩尔根遗传学说的传人却无法讲授遗传学。“有人劝我,改教米丘林生物学吧。不,我宁可不教书,也决不屈服。好在还有达尔文。当时,根据教育部的规定,我校成立了达尔文教研室。于是,我开始翻译《生物学引论》,讲授达尔文进化论。我相信,科学总是科学,真理总会越辩越明。”

20世纪50年代,谈家桢(左)在辅导学生观察细胞

1956年,根据毛泽东主席“艺术上的不同形式和风格可以自由发展,科学上的不同学派可以自由争论”之精神,在青岛召开了“遗传学座谈会”。既然能够“不打棍子,不扣帽子,求同存异”,谈家桢便挺身而出捍卫科学真理,把积压在心底的有关“遗传的基础”、“遗传与环境的关系”、“遗传物质和性状表现”、“物种形成与遗传机制”等论点作了酣畅淋漓的阐述,使窒息的中国生物学界透进一阵新风,谈家桢也顿觉心旷神怡。那天会餐时,谈家桢竟举杯畅饮,酩酊大醉。会后,谈家桢连续在报刊上发表了不少争鸣文章,并特别提醒中国生物学界密切关注国际遗传学的发展动向:1953年,沃森和克里克建立的DNA双螺旋结构模型,标志着分子遗传学时代已经到来。谈家桢也就成了中国第一位在《人民日报》上发表分子生物学理论的科学家。

1956年青岛遗传学座谈会代表合影(前排右五为谈家桢)

1957年,谈家桢作为党外代表出席了在中南海召开的中央宣传工作会议。会议期间,毛泽东主席指名要接见谈家桢。当毛泽东主席听了谈家桢关于青岛遗传会汇报后,高兴地说:过去我们学苏联有些地方不对头,应该让大家来搞嘛!并鼓励谈家桢坚持真理,解放思想,一定要把中国的遗传学搞上去。

1958年1月6日晚上,毛泽东主席从杭州派专机到上海,邀请周谷城、赵超构和谈家桢去杭州,在西湖畔一庭园共进晚餐,商讨科技界赶超世界水准的问题。毛泽东主席又鼓励谈家桢:“一定要把遗传学搞上去,有困难,我们一起来解决嘛!”

谈家桢日后回顾与毛泽东主席的相交相知,深有感慨:在遗传学科发展最困难时期,总是得到毛泽东主席的全力支持。中国遗传学人才队伍的建成、中国遗传学之所以能发展如此迅速,很重要的一点也是得益于毛泽东的《实验论》和《矛盾论》理论指导,得益于“百家争鸣”的科学方针。

谈家桢(前)在上海细胞生物学研究所做遗传工程学术报告(1978)

任重而道远

自1937年学成回国,谈家桢一直没有离开过教育岗位。说谈家桢“桃李满天下”他自认为这是溢美之词,但谈家桢培养了好几代有作为的学生倒是客观事实。年愈九旬的谈家桢依然关注着生命科学人才队伍的建设。70多年来,谈家桢在学生身上倾注了大量心血,无论中外学生,学业上尽心相授,生活上尽力相助。事实表明,他们都没有辜负谈家桢的期望,也在国内外一代代薪火相传,培养了大量优秀人才,为生命科学队伍发展壮大而兢兢业业,建树颇丰,连他们的不少学生中也有成了中科院和工程院院士的。曾溢滔院士在接受笔者采访中回顾自己的成才之路与恩师谈家桢的精心栽培时,声情并茂地说:“我从心底里永远感激我的老师谈先生,他的两封推荐信:一封帮我考进复旦大学,选择了血红蛋白研究课题;另一封让我到国际著名的Huisman实验室合作研究,使我能在血红蛋白研究领域向更高的目标攀登。我一生的科研工作离不开血红蛋白研究,我的血红蛋白研究离不开我的恩师谈家桢先生。”这是曾溢滔院士的肺腑之言,也印证了谈家桢的“耕耘八十载,甘为孺子牛”的科学人生。

谈家桢院士与学生曾溢滔院士在查阅文献

即使对年轻的学者,谈家桢也倍加爱护。“我已是年过九十的老者。前一段时间,由于健康原因,家人和医生暂时‘限制’了我阅读书报的习惯。近来,精神稍有恢复,才从学校送来的报纸上看到弟子郭申元不幸被病魔夺取年轻生命的噩耗,不由老泪纵横,悲思万千。”这是谈家桢2001年3月29日发表在《文汇报·笔会》上署名《哭弟子——郭申元》的文章的第一段。

谈家桢院士在阅读《哭弟子——郭申元》的文稿(2002,方正怡摄)

谈家桢对人才的培养和爱护,在学术界是有口皆碑的。而且他敢于直言,为人才的破土而出大声呐喊。

谈家桢院士在家接受小记者采访(2000,右为方正怡)

2001年4月,笔者为《上海画报·名人自述》稿的确认曾去嘉定众仁花园谈先生的寓所。由于去时匆匆,将杨福家院士刚发给我的传真件(关于他被聘为英国诺丁汉大学校长的消息)误置于让谈先生确认的稿子后面。我坐下和谈师母聊天时,谈先生审完自己的文稿看到传真件后,竟从沙发上起身,勃然大怒:“杨福家实实在在是块好料,摆着人才,中国人不用,倒被外国人用去了!像话吗?”这不是老先生的心胸狭隘,实在是惜才如命啊!

谈家桢院士常发表对育人有见地的思想

70多年献身教育,关注教育,谈家桢对中国教育出现的一些问题思考长久,感慨良多,并提出很有见地的理念:九年义务教育既然是公民权利,旨在提高全民族素质,培养合格公民,学校就不应分重点与非重点;相应地,在坚持德、智、体全面发展的教育目标中,还应添上“群、劳、美”,这样才较完美;对“人才”的理解不应该局限于带“家”的(如科学家、作家、画家),只要对社会作出一定贡献的,都应是人才……

谈家桢院士不可一日无书读

高等教育更令谈家桢牵肠挂肚。他认为:以往的高等学校办学弊病可概括为“综合不综,博士不博,奶油蛋糕,卖条头糕”。综合大学培养出来的学生应是高层次的复合型、创造型、基础型人才,而不应缺“天”(天文)、缺“地”(地理、地质)、缺“人”(人类学)、缺“心”(心理学);博士论文只是一名合格博士生的必要条件,不是充分条件,其实能攀上当今科技领域高峰的必属知识广博者无疑,假如学生仅学一些书本上偏狭的专业知识,不注重打基础,甚至误认为大学是培养专业专门化人才的场所,那么这些没有根基的学生就形如奶油蛋糕,华而不实了;传统的教学强调照本宣科,强调条理清晰,结果学生照单全收,埋头笔记,这种“条头糕”式的学习模式,压抑了学生独立思考与创造思维,哪有一点启发性可言?

谈家桢院士与夫人谈笑风生(2003,方正怡摄)

国际编号为3542号的小行星被命名为“谈家桢星”(1999)

倒不是谈家桢杞人忧天,国力竞争之核心乃是人才。1995年10月7日,在北京钓鱼台国宾馆,谈家桢将一份关于教改建言提纲亲手呈中央领导,他们十分重视谈先生的意见,认为谈家桢的“意见很好”,必须十分重视育人大事。

相敬如宾的老来伴

谈家桢认为:20世纪是物理学和化学的世纪,而21世纪是生命科学的世纪。耄耋之年,谈家桢依然关注着学科前沿所发生的方方面面的事件。1997年7月18日,谈家桢以极其负责的科学态度,给中央领导写了“关于我国基因资源保护的建议信”:呼吁保护我国人类基因资源,积极参与跨世纪的“基因争夺战”;制定政策,营造良好环境,加快我国基因工程药物产业化进程;确信我国生物工程的发展一定会在国际竞争中夺得应有的席位。年逾九旬的生命科学泰斗谈家桢依然执著地关注着学科的前沿,严谨的逻辑、前瞻的思维,令人叹服!因为真理让他获得了自由。

诺贝尔奖获得者沃森与贺林院士在医院探望谈家桢院士

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。