贝克勒尔和居里夫妇发现了放射性,后经一些科学家的共同努力,通过一系列实验发现各种放射性都是来自原子核的自发发射,共包括α,β和γ这3种射线。其中,α射线是带两个正电荷的氦核,所以氦核又叫α粒子;β射线是带负电的电子流(记为β-),也可是带正电的电子流(记为β+);γ射线是电中性的电磁辐射,由表3-1可见它是波长最短的电磁波。当然不是所有元素的原子核都有放射性,只有放射性核素的一些原子核才有放射性,这种核素将发射自己特定类型的射线。不同放射性核素都有自己的平均寿命,即在这个时间后可认为此核素大部分已“死亡”,即缺乏能力再发射射线。

实验发现这3种射线有完全不同的穿透性。对α射线,一张纸就可把它挡住;对β射线,非但纸挡不住,还可穿过几毫米厚的铝板,但强度有明显减弱;对γ射线,由于电中性,穿透力很强,穿过几毫米厚的铝板减弱很少,要用又厚又重的铅砖才能挡住它。在实际应用中,相比较,穿透性较强的β射线和最强的γ射线更有应用价值。下面介绍几种与生活密切相关的应用。对放射性应用有兴趣的读者可见参考资料[4]中的§4.4,§8.1和§8.3。

一、放射性药物的应用

早在1925年,放射性核素作为示踪剂,第一次被用到测定人体血流速度。用放射性核素制成的注射剂被注射到前臂的静脉中,然后观测在另一臂测到放射性(只需在体外测射线)的时间,方法非常简便。今天,一些放射性核素的制剂已被用于疾病的诊断和治疗,这就是放射性药物,在现代医学中的重要应用。

1.放射性药物用于诊断

当某种特定的放射性核素标记的放射性药物进入人体内某种脏器后,其所放出的γ射线可穿出体外,通过显像仪器可观察放射性核素在此脏器中的分布情况,由此可诊断脏器病变情况。还可以测量在脏器中放射性分布随时间的变化,以检查病人脏器的功能情况。作为诊断应用,要求进入人体的放射性元素的寿命不能长,满足诊断需要即可(一般几个小时),即不会留在人体内长期对人体辐照带来伤害。另外也要求它发射的γ射线能量较低,以防止过高的穿透性伤及病人周围的其他人员。

例如,放射性元素锝-99的同质异能素[5](99mTc)标记的放射性药物易被肿瘤组织吸收,而不易被正常脏器吸收,所以它是一种很好的肿瘤显像剂,被广泛用于脑、心肌、骨骼的显像。在显像图上的放射性浓集区即为病变区。

2.放射性药物用于治疗

例如,用放射性元素磷-32(32 P)制成膏药状敷贴剂贴在病变处,利用所放出的β-射线可治疗体表疾病。利用钴-60(60 Co)的γ射线从体外照射,可治疗体内或体表的肿瘤。这些是外照射。利用某种放射性药物会浓集到病变处的特点,可通过内照射来治病。例如,利用碘-131(131I)标记的放射性药物所放出的β-射线可治疗甲状腺功能亢进,这种β-射线在体内的射程只有几个毫米,只能在局部产生影响而不会影响其他组织。又如,利用锶-89(89Sr)所放出的β-射线可治疗骨癌,能减轻骨癌病人的疼痛。

二、不流血的γ刀手术

γ刀外科手术是利用γ射线来“切除”生长在人体中的肿瘤,目前主要用于“切除”人体脑部的肿瘤以及在不宜进行通常外科手术的病变区作癌变切除。这一想法在1951年由一位瑞典神经外科医生莱克塞尔(L.Leksell)首先提出。他设想使许多束经过准直的γ射线从不同方向聚焦到脑瘤部位,这样交点处的剂量可以非常强,从而将癌细胞杀死,而其他正常细胞只有一束γ射线通过,所受的影响很小。

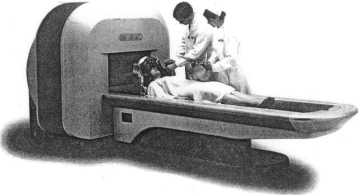

20世纪60年代末,γ手术刀已被成功应用到临床,目前在我国的一些大城市也早已开展γ刀治疗。图4-8是一位即将进行γ刀手术的脑瘤病人,左边是一个钴-60(60 Co)放射源装置,它能发出很强的γ射线。病人头上戴了一个半球形的特殊“头罩”,它用很厚的铅制成,足以阻挡γ射线的穿透,起到屏蔽保护作用。但是帽上开了201个细长的孔,γ射线将通过这201个孔射向病人头部,聚焦在脑瘤处。显然事先定位很重要,医生利用磁共振成像事先精确测定出肿块位置,然后设计出上述的这顶特殊的“头罩”。

所以,γ刀的优点十分明显:①无创伤,不需打开头颅;②定位精确、安全可靠,与普通外科手术相比,对病灶周围脑组织的损伤非常小;③手术时间快,病人恢复也快。整个手术一般不到半小时即可完成,且一次可完成“切除”。更令人惊讶的是,脑瘤开刀的病人竟然手术后即可下床行走。

图4-8 正准备接受γ刀手术的病人

三、辐射加工

利用强放射源产生的γ射线或电子束可以对物质进行辐射加工。有下面一些具体实例:

(1)食品保鲜。用强剂量的γ辐照可以抑制豆类、花生仁和粮食的发芽,防止烂耗。辐射可杀死水果的霉菌,增加水果保鲜时间。肉类和水产品在密封包装后,再经过γ辐照可在室温下保鲜数月甚至更长时间。

(2)辐射育种。植物种子经辐照后可引起遗传因子变异,经过筛选可能获得优良的新品种,使其更能耐寒、抗病虫害等。

(3)辐射降解。石油中有一些沸点较高的组分,由于分子量大、黏度高,在普通柴油机中不能作为燃料。但经过辐射后,可以将这些燃烧价值不大的大分子量和高黏度烷分子裂解,形成可利用的柴油和汽油成分。

四、中子活化分析法用于破解历史谜团

利用反应堆或中子源所放出的中子对样品进行辐照,通过中子与样品中一些待测原子的原子核发生核反应,使原来没放射性的原子核在吸收了一个中子后,成为一种新的具有放射性的核素,因为它比稳定核多了一个中子,所以这种放射性核素要发生β-衰变,放出电子流,同时也可能发射出γ射线。通过对这些射线的测量,可鉴别出这种样品中含有的元素成分。这种方法称为中子活化分析法,可用于材料分析、考古、测矿等方面。下面举两个破解重要历史人物死亡之谜的例子。

赫赫有名的法国皇帝拿破仑一世在滑铁卢之战惨败后,于1815年6月被囚禁在大西洋远离法国本土的圣赫勒拿岛上,死于1821年5月5日黄昏。死前拿破仑经常呕吐和虚脱,全身浮肿。对于他的死因,100多年来一直是个谜,各国争论不休。1961年,英国科学家利用中子活化分析法对拿破仑的头发进行分析,发现其中砷(砒霜)的含量比正常人高出许多倍。结合死前症状,终于揭开谜底,原来拿破仑死于慢性中毒。

利用中子活化分析法,我国科学家对清西陵文协管理处提供的光绪遗体的头发、遗骨、衣服进行了反复的检测和分析,于2008年确认光绪皇帝也是死于砒霜中毒(见图4-9),使光绪死因疑案在百年后终于找到谜底。

图4-9 科学家利用中子活化分析法证实光绪皇帝死于砒霜慢性中毒

参考资料

[1][法]玛丽·居里著,陈筱卿译.居里夫人自传.北京:国际文化出版公司,2010年.

[2][法]艾芙·居里著,左明彻译.居里夫人传(第五版).北京:商务印书馆,1984年.

[3]路甬祥.创新辉煌:科学大师的青年时代(上册).北京:科学出版社.2001年.

[4]倪光烔等.改变世界的物理学(第三版).上海:复旦大学出版社,2007年.

[5]王涵等.名人名言录(第五版).上海:上海人民出版社,2009年.

[6][美]爱因斯坦著,许良英等编译.爱因斯坦文集(第三卷).北京:商务印书馆,1979年.

【注释】

[1]摘自《现代物理知识》,2007年第3期,p56.

[2]重点号是原信中所加。

[3]摘自《资本论》第一卷法文版的序言和跋。

[4]这是由于放射性元素镭所发出的射线射到玻璃容器上所发出的荧光。

[5]同质异能素是指一种处于寿命较长的激发态的核素。99mTc的平均寿命为8.6小时。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。