三、龙门山山前盆地须家河组南北两端充填方向分析

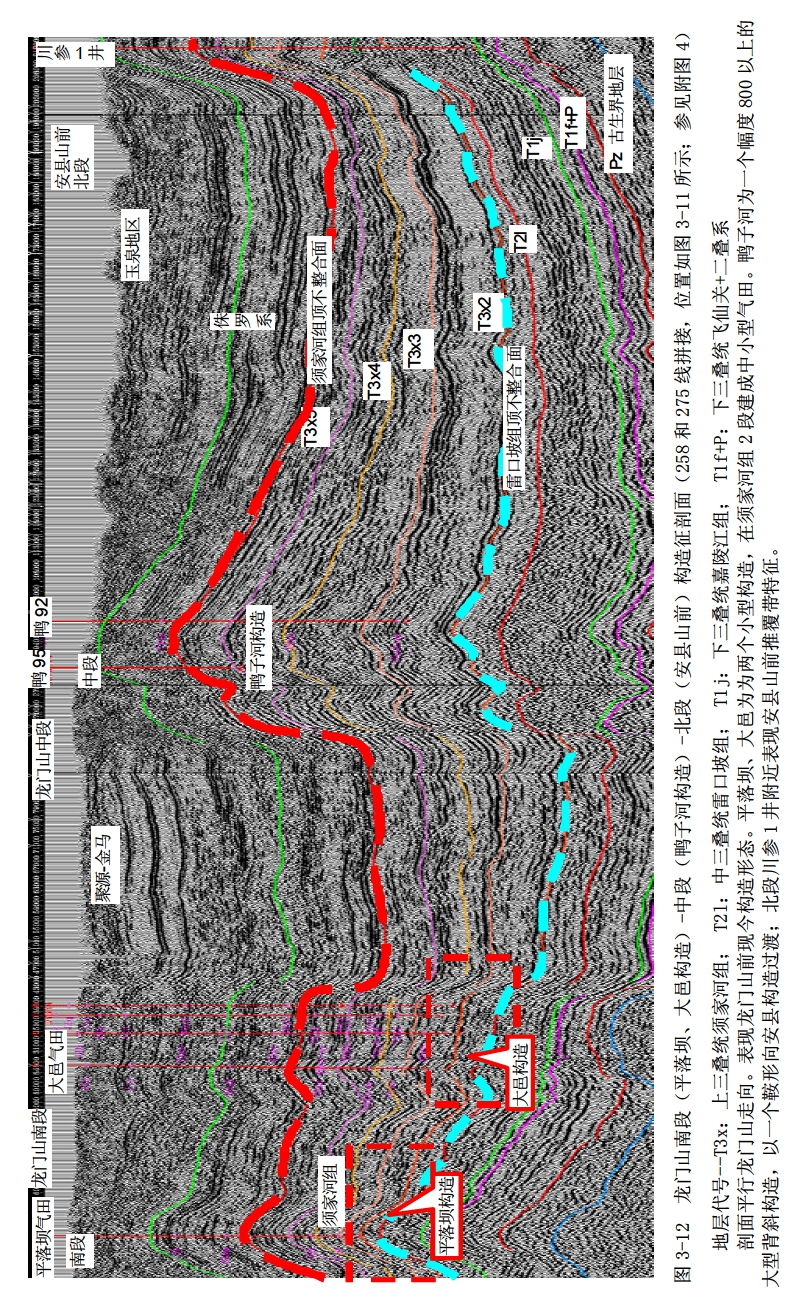

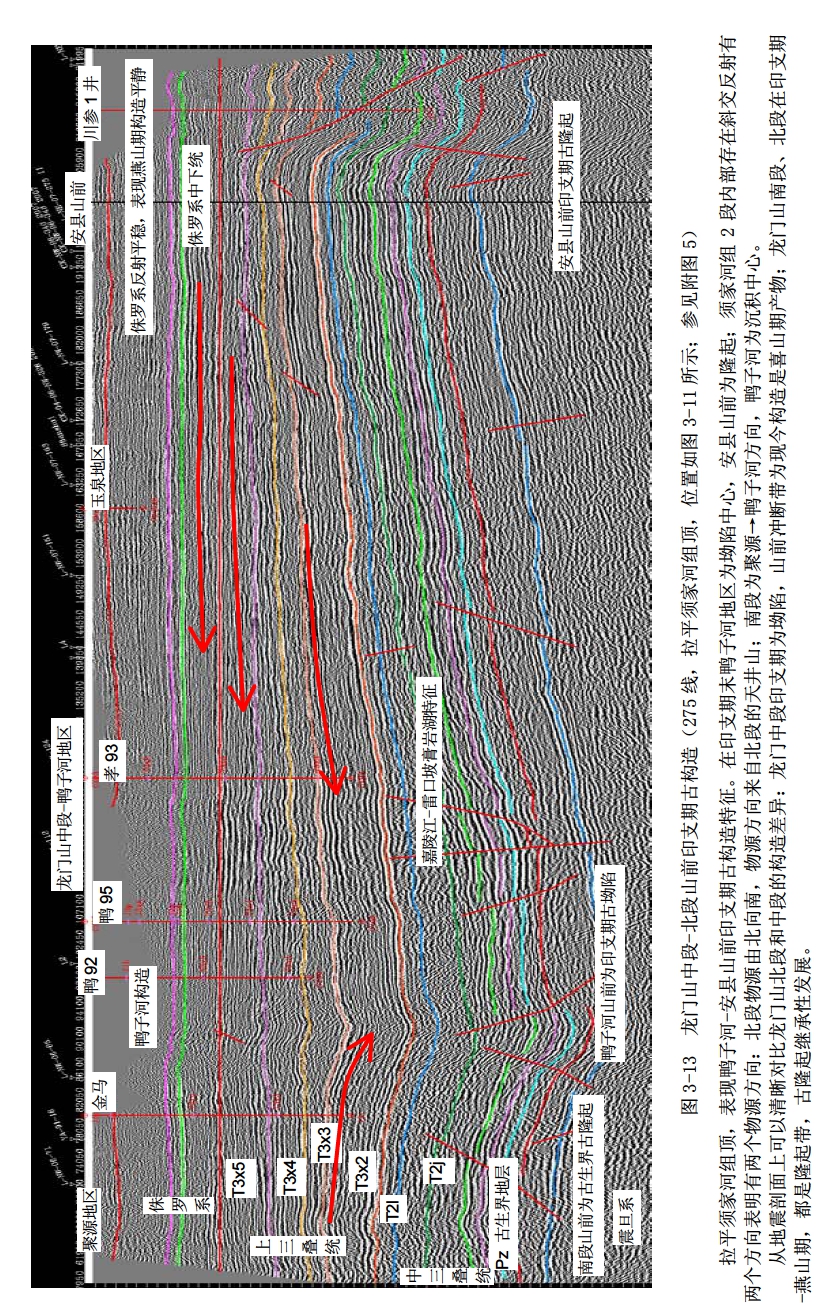

用两条剖面对比研究须家河沉积相、岩相古地理的变化(如图3-13、图3-14、图2-10和图2-11所示)。图3-13为275线(参见附图5),拉平了须家河组顶反射波,以突出表现龙门山北段构造-沉积充填演化特征。由于印支期为剥蚀面,视为夷平面,故拉平须家河组顶表现鸭子河-安县山前印支期古构造特征。

1.北段-中段盆地充填特征

1)须家河组2段内部存在两个方向的斜交反射:安县→鸭子河方向,表明北段物源由北向南,物源方向是来自北段的天井山;聚源→鸭子河方向,鸭子河为沉积中心,有来自南侧的物源,来自威远古隆起和龙门山南段的岛链。

2)须家河组4~5段斜交反射为安县→鸭子河→聚源方向,表明印支期末,龙门山北段大幅隆起,须家河组末期,龙门山南段已经相对为坳陷地区。

3)印支期,在安县山前,聚源-大邑山前都形成古隆起,由于后期侏罗系厚度变化不大,这两个古隆起将继承性发展。

4)侏罗系-白垩系地层地震反射波基本上为平行整合关系,表明早、中燕山期构造运动不强。侏罗系地震相以及下超方向表明鸭子河在燕山期为相对坳陷(如图3-6所示)。

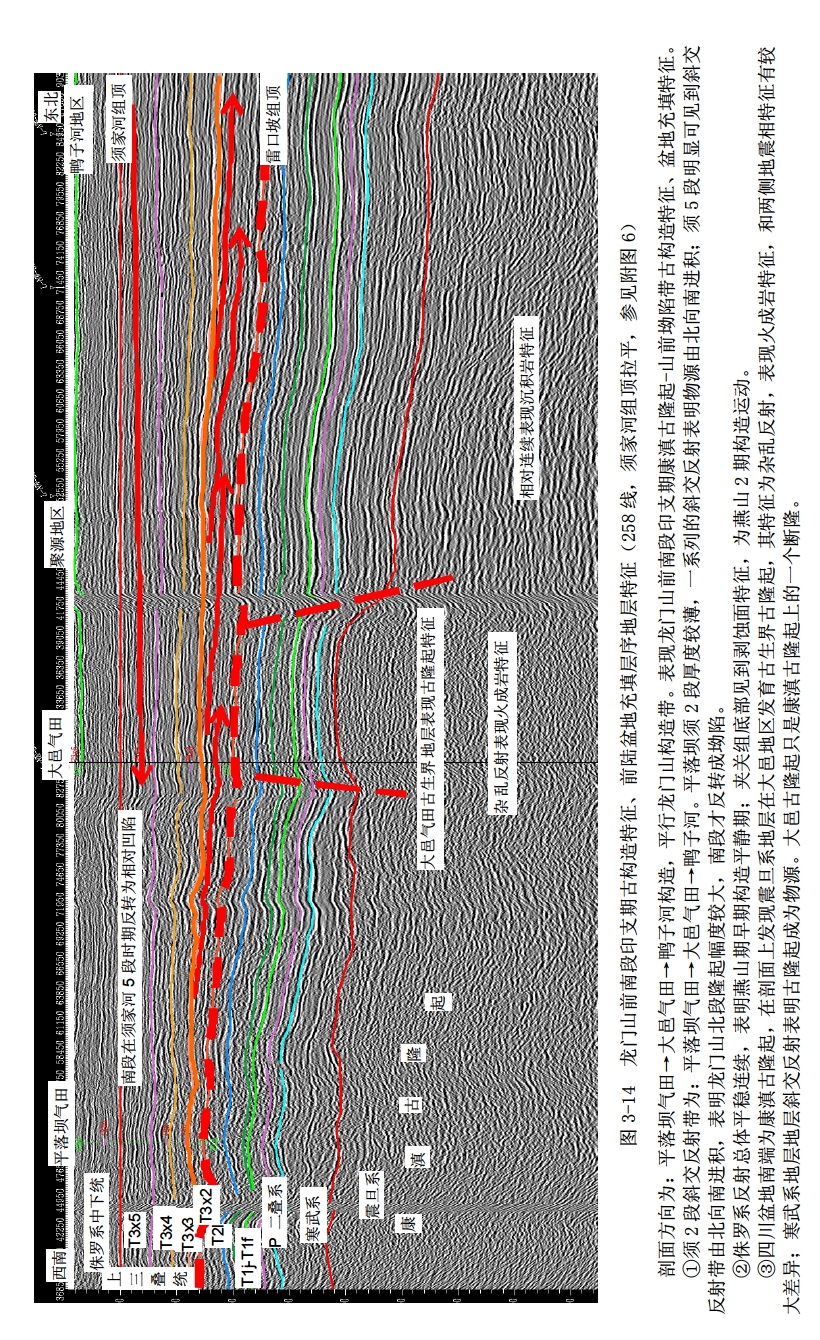

图3-14为龙门山前南段-中段的前陆盆地充填层序地层特征(245线),仍然是须家河组顶拉平,剖面方向为:平落坝气田→大邑气田→鸭子河构造。

2.龙门山前南段盆地充填特征

图3-14表现龙门山南段的层序地层格架特征,剖面方向为:平落坝气田→大邑气田→鸭子河构造,平行龙门山构造带。表现龙门山前南段印支期康滇古隆起-山前坳陷带古构造特征、盆地充填特征:

1)须2段斜交反射带为:平落坝气田→大邑气田→鸭子河。平落坝须2段厚度较薄,一系列的斜交反射表明物源由北向南进积,在大邑气田见到顶积层,表明平落坝-大邑地区为三角洲平原,进入聚源地区为三角洲前缘相-河口坝亚相,鸭子和地区为三角洲前缘相-水下分流河道席状砂坝亚相;在须4段岩相古地理发生倒转,须5段明显见到斜交反射带由北向南进积,表明龙门山北段隆起,物源主要来自北段。

2)侏罗系平稳连续,表明燕山期早期构造平静期,为应力松弛期;夹关组底部见到剥蚀面特征,为燕山2期构造运动。

在龙门山前,安县地区、大邑地区都发育古隆起。安县地区为印支期-燕山期古隆起,而大邑地区为基底古隆起,这一特征对后期的构造演化、岩相古地理产生重要影响,控制了龙门山前陆盆地构造样式、分布状况。在大邑古隆起上方,形成了大邑气田。

3)四川盆地南端为康滇古隆起,在剖面上发现震旦系地层在大邑地区发育古生界古隆起,其特征为杂乱反射,表现火成岩特征,和两侧地震相特征有较大差异;寒武系地层地层斜交反射表明古隆起成为物源。大邑古隆起只是康滇古隆起上的一个断隆。

在龙门山前,安县地区、大邑地区都发育古隆起。安县地区为印支期-燕山期古隆起,而大邑地区为基底古隆起,这一特征对后期的构造演化、岩相古地理产生重要影响,控制了龙门山前陆盆地构造样式、分布状况。在大邑古隆起上方,发育大邑须家河组气藏。

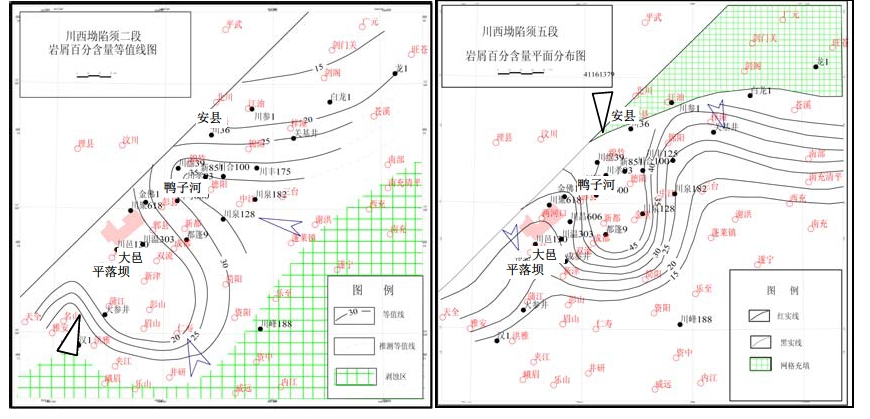

图3-15为须家河组2段、5段岩相古地理对比图,图中等值线为岩屑含量,表现印支期末前陆盆地的发展和演化,岩相古地理变化由秦岭海关闭造成(如图2-10、图2-11所示)。须家河2段物源主要以康滇-川中古隆起为主,而须家河沉积末期以龙门山北段隆起为物源。

图3-15 须家河组2段、5段岩相古地理对比图(图中等值线为岩屑含量)

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。