二、技术与产业创新过程模型

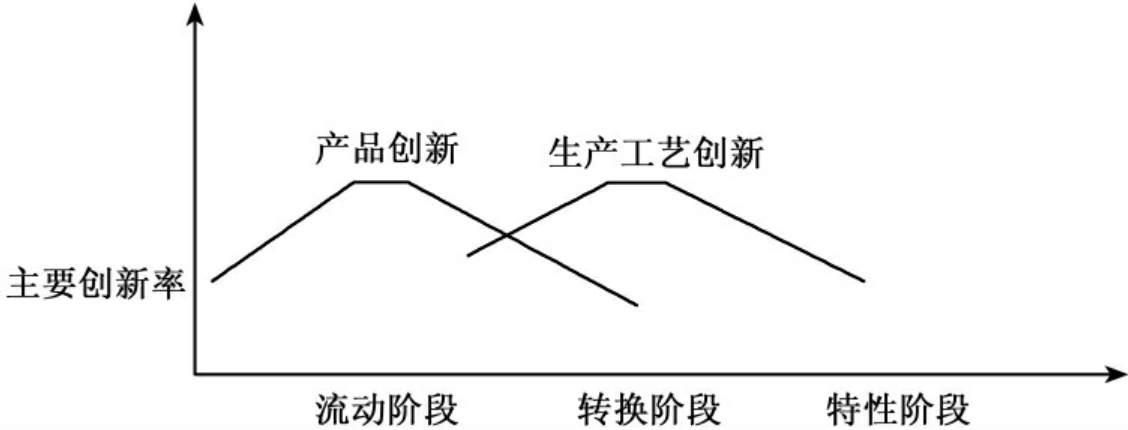

Abernathy和Utterback从技术与产业创新发展轨迹的角度,提出了一个产业创新的动态过程模型(Abernathy-Utterback模型)。该模型假设产品和工艺的根本创新率遵循与时间相关的一般模式,并且产品和工艺创新存在重要关系,从而将技术创新一般地分成三个阶段(图1-2)。

1.流动阶段。在这一阶段新技术开始产生,产品创新率最高。各竞争者对产品设计和使用特征进行大量的实验,产品创新处于高度流动时期,很少注意产品的制造工艺,因此工艺创新率明显偏低。

2.转换阶段。在前一阶段的产品创新中将产生出主导设计(即某种为市场所普遍接受的标准设计),产品特征逐渐趋向统一,重大产品创新率下降,重大工艺创新率上升,产品多样化开始让位于标准设计,这些标准设计或者被证明是满足市场上用户需要的最好形式,或者是作为应遵循的标准、法律或规定而被迫接受。随着产品的形式被迅速地确定下来,产品生产的创新步伐加快了。

图1-2 Abernathy-Utterback模型

3.特性阶段。在这一阶段产品和工艺的根本创新率逐渐下降,产品本身和生产工艺基本定型,因此这一时期的产业发展主要是重视成本、产量和生产能力,产品和工艺创新以小幅度的渐进方式进行,技术和产业的发展日趋成熟。

这一模型中的一个重要概念是“主导设计”。某一产品种类的主导设计是赢得市场信赖的一种设计,是竞争者和创新者为支配重要的市场追随者而必须奉行的一种设计。主导设计通常是以过去产品变化中各自采用的技术创新而形成的一种新产品(或一系列特征)为形式的。主导设计能迅速地统帅整个行业,并在制造者和用户心目中界定该产品是什么样的和应如何使用及操作。主导设计是创新转换的一个分水岭。在主导设计出现之前,产品创新为主;主导设计出现后,工艺创新为主。

主导设计首先是技术竞争和进步的结果,是技术可能性与市场选择相互作用下的广为接受的满意产品。除此之外,主导设计还取决于市场渠道、商标品牌、消费者的认知、行业法规和政府干预(主要是行业法规和标准)等因素。另外,企业战略对主导设计的出现也有影响,例如在磁带录像机发展过程中,JVC公司和Sony公司的技术各有特点(实际上Sony公司的技术优点更明显)。然而,JVC公司实行“低姿态”战略,在日本、欧洲和美国先后建立联合公司,以形成广泛基础;Sony公司则是独自经营,强调自身声誉,避免联合。结果到后来,一般消费者市场选择了JVC的VHS系统,而没有选择SONY的Betamax系统。

按照Abernathy-Utterback模型所描述的轨迹,Christensen进一步提出支持性技术和破坏性技术的概念:支持性技术可看作是对处在特性阶段的主导设计的改进,也即:遵循主要市场上主流客户的需求而对现有技术的改良和完善,属于渐进性创新;破坏性(也称为颠覆性)技术即新的重大技术,它将导致处在特性阶段的成熟技术丧失其价值,是激进创新。破坏性技术会造成“创造性毁灭”,即新的技术和产业淘汰现有技术和产业。所以在技术创新以上述三个阶段为周期而循环发展的过程中,在前一周期中居领先地位的企业,如不能从特性阶段中解脱出来,开发出新的技术与产品,很可能会在下一个周期中丧失其优势地位。

Abernathy-Utterback模型现在已成为分析技术和产业创新及发展的一个重要工具。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。