知识社群——发展中经济体的信息通信技术与社会发展整合

克约尔·普拉尼 (41)萨蒂什·纳伊尔 (42)著

张莹 杨佳宇 (43)译

一、起 源

当孕育在人类思想中的知识得到创新应用时,它就成为了成长和发展的重要因素(Vikas Nath,http://www.cddc.vt.edu/knownet/internetinfo-publications.html,2001)。基本经济资源(用经济学家的术语来说就是“生产方式”)不再是资本,也不是自然资源(经济学家所谓的“土地”),更不是劳动力,而是知识,现在如此,将来也会如此(Peter D rucker,Post-Capitalist Society,1993)。在一种经济体中,唯一确定的就是不确定,而长期竞争优势的一个可靠来源就是知识(I.Nonaka,The Knowledge-Creating Company,HBR,Nov/Dec 1991)。

信息技术(IT)革命对社会方程式进行了重新定义,将关注的焦点从物质力量转向了知识力量。随着知识社会的发展,尽管发达国家已经充分利用了他们的资源,但是发展中国家和最不发达国家中的绝大多数穷人仍然被排除在进步框架之外。

如果知识就是力量,那么这种力量的共享可以帮助欠发达经济体在社会和经济发展中少走弯路。当今科技的进步创造了一种环境,它有益于克服等级制度和阶级的障碍,努力捕捉和传播信息。为知识共享建立一个系统、有效和开放的体系,同时该体系具有在知识富人和知识穷人之间修正偏差的能力,从而对贫穷的因果循环有更好的理解,并且确保在这个变革进程中会包含最贫穷的个体和边缘化的社群(Nath 2002)。早些时候,尽管无处不在的信息技术在社会边界的重新定义中扮演了举足轻重的作用,但是,由于缺乏适当的技术和其他可行的因素,增加了学习和知识共享的障碍。随着科技、媒体和电信领域突飞猛进的发展,自由化与全球化的浪潮席卷全世界,知识共享的壁垒被打破了。这种现象在20世纪的最后十年间尤为明显,并且人们预期它会继续以这种速度发展,要不就是加快发展的步伐。信息技术和通信系统的拥有和维护具有易于访问和低成本的双重特征,这是它们为全世界机构所采纳的关键因素,不论市场结构类型、社会文化划分状况以及政治分歧怎样,都是如此。

二、相关著作回顾

在着手进行知识社群项目建模之前,我们应该对知识经济领域中的重要著作进行回顾。这使我们能够认清在发展中经济体的背景下进行这项研究的内在意义。

1.知识词汇

把知识理解为一种组织,在这个研究领域中,产生了大量的学术研究成果。这里,“新知识”的概念对理解创新进程而言是非常重要的。正如A fuah(1998)所定义的,新知识意为未曾用于提供产品或服务的知识。新知识可以同科技相关,也可以同市场相关。科技知识是成分知识,它是用于探究一种产品或服务的成分、方法、过程和技术之间的连接。

本文涉及的另一种概念使用方法是把产品和服务按照“大批量处理的”和“基于知识的”进行分类。一方面,大批量处理的产品较多依赖自然资源,较少依赖技术知识,诸如煤炭、重化工、芭蕉、木材和苯胺染料;另一方面,基于知识的产品较少依赖自然资源,较多依赖技术知识,诸如飞机、医药、计算机、软件、电信设备、导弹、工厂自动化及生物科技。这些所谓的高科技产品,它们的开发、制造都是错综复杂、代价高昂的。大批量处理的产品呈现出逐渐递减的回报,而基于知识的产品则呈现出逐渐递增的回报。后者同时也呈现出网络效应,即,使用产品的人越多,产品就变得越有价值。在诸如发展中经济体中的知识社群这样的项目中,这种理解是极为重要的。这里,涉及社会发展进程的外部机构会被要求扮演专家的角色,它们会选择正确的资源混合,建立系统,促使那些充其量是处于经济发展进程边缘的社群来接受这种激进的技术。

2.隐性知识和社会

如果知识以书面的形式书写,能够以图画、计算机程序或是其他产品形式进行描述或是编码,那么这就是“显性”(能够用语言表达的,能够编码的)知识。而“隐性”知识是无法编码的,无法用语言表达的。它主要是从诸如“从做中学”的个人经验中获得的。Nonaka等人认为,通过隐喻、类比和模型,知识可以从隐性的转换为显性的。比如隐喻可以使人借助其他事物来理解某个事物(A fuah,1998)。

Senker和Faulkner(1996),分别为苏赛克斯大学和爱丁堡大学的研究员,他们关注了隐性知识对创新的贡献以及组织网络在获得隐性知识中的作用。他们声称,科学文化往往削弱了技能和隐性知识的作用。相反地,技术的隐性层面受到了广泛认同。研究员们结合先前的研究,确认了自己的观察,并得出结论:科学和技术在创新上的投入都使相当重要的隐性成分具体化了,这只能通过实践经验来获得。当组织雇佣技术娴熟的人员时,他们正在获取大量的积累知识和技能(包括隐性的和显性的),对在别处生成的知识利用的能力,以及通过从事相关的研究、开发和论证来生成新知识的能力。

在当前的背景下,从他们的工作中得到的一个非常重要的学习经验就是,可以从他们所使用的基本内容中猜测,隐性知识是经由个人网络进行转移的知识中一个非常重要的元素。正如之前所提到的,同其他用于创新的知识形式一样,隐性知识的获得来源十分广泛。区分隐性知识的方法是知识获得的“渠道”。从隐性知识本身的性质来看,它是无法用文字记录下来的,它必须通过示例或是经验才能获得,即以“依附于人”(person-embodied)的形式获得。当然,所有的知识都可以通过人的交互作用来进行转移,但是人的交互作用是隐性知识进行转移的唯一的渠道。

3.网络与知识

关于隐性知识,除了强调组织网络的研究之外,大量的研究主要关注商业领域中新兴的趋势。由于所提出的模式会将公共和私人团体同营利和非营利动机结合到一起,因此有必要对网络领域中新兴的议题进行详细讨论。商业合作将不再限于传统的两个公司之间的联盟。今天,我们可以看到许多公司为了共同的目标而结合到一起。由此,一种新的竞争形式正在国际市场中蔓延:集团vs集团(Gomes-Casseres,1994)。在每一个网络或集团内,公司以正式或非正式的方式发生关系。这种联盟网络是多种因素所产生的结果,其中有全球经济的影响,也有产品和服务的复杂性增长的影响。网络经济基本理论的出现同以下三种情况有关:①技术标准斗争的加剧;②全球规模运作的重要性与日俱增;③新的工艺在曾经独立的产业之间创造了联结。新的局面会继续加强这种现象,以集团构成的形式从“关系经济”中受益(而不是孤立实体所推崇的更孤立主义的“规模经济”)。展望未来,商务(或者更确切地说,“电子商务”)面对的是模糊的组织边界,而不是像今天这种清晰可辨、呈金字塔形的组织层次。此外,许多组织内部功能的外化也会带来免费的信息流。

三、互联网:知识库与使能者

互联网是商业事务的工具,但是它的潜能不会与其混为一谈,也不会仅限于此。全球化在宏观经济、政治、社会、文化领域具有重要的意义,在这样一个时代,“社会”这个真正的术语开始具备新的含义。就像后面会提到的,知识社群项目的目标之一就是发挥地方知识的作用,并且对公平发展的议程有所贡献。在这个探索过程中,我们设想互联网的主要作用是充当丰富的信息来源,同时也是对外界“公众”的关键联结。科技融合和互联网为传统的商业体系增加了一个新的维度,而后者在资源限制的条件下具有实用价值的特点有:

(1)它没有所有权,却为用户提供了信息所有权的权力。

(2)它没有中心数据库结构,却能够使巨大的资源库得以分享。

(3)它正在缩小第一世界和第三世界之间的差距。

当自由化、私有化和全球化的浪潮席卷第三世界国家时,跨国企业正在将它们的总部迁向这些发展中国家及欠发达国家,努力建立有效的经济制造和后勤系统。科技对企业资源计划、供应链管理等解决方案的迅速精确的执行是有所帮助的。从社会学的层面上来看,这种现象意味着人们对各种各样的、迄今为止“不能融合的”文化的接受度提高了,就像技术统治论者、知识工作者、供应者、金融家、技术人员,以及类似的来自全球各个角落的人“融合”到一起,并且首先寻求技术经济的可行性。经由网络的信息交换使最落后的国家也得以参与,唯一的前提就是访问一个电信系统,并且对学习基本操作抱有积极的态度。

尽管这里的主题是作为信息来源的互联网,但是也应该提到其他领域所取得的研究成果,即为了人类的发展,在知识网络中使用信息和通信技术(ICT)模型。印度早已着手承担了一些有趣而实用的项目,www.cddc.vt.edu网站上提到了这些项目。该网站列出了亚洲知识网络领域中的项目,它们包括:

(1)由Simputer trust发起的Simputer项目,旨在开发能够在农村,尤其是第三世界国家普及的低成本的访问设备。

(2)TARAhaat.com,由“多种开发途径”(Development Alternatives)组织开发的门户网站,主要迎合乡村用户的需要,可以将他们同信息服务、政府机构和所有市场类型连接起来。

(3)安得拉邦电子政务方案(Andhra Pradesh Electronic Governance Initiative)和古吉拉特邦广域网(G-SWAN,Gujarat-State Wide Area Network)发起的让普通人从IT中受益的项目。

(4)印度农村的可持续访问(SARI,Sustainable Access in Rural India)项目,旨在为泰米尔纳德邦一个区的村庄提供互联网和语音连通。

(5)Drishtee是唯一的社会科技方面的尝试,努力在印度乡村中创建一个信息中枢。目标是在农村消费者商品和基本服务方面创造一种可持续的分配和促进模式,然后复制这些孤立的信息,并且将它们互相连接。

(6)Gyandoot是中央邦一个区内的内联网,提供诸如商品/农业营销信息系统、土地地图复制、在线申请注册,以及处理公众不满等服务。

(7)远距离医学项目,这是由马哈拉施特拉邦和安得拉邦共同发起的项目,同私人医疗机构和非政府组织进行合作。

四、政府和国际机构的作用

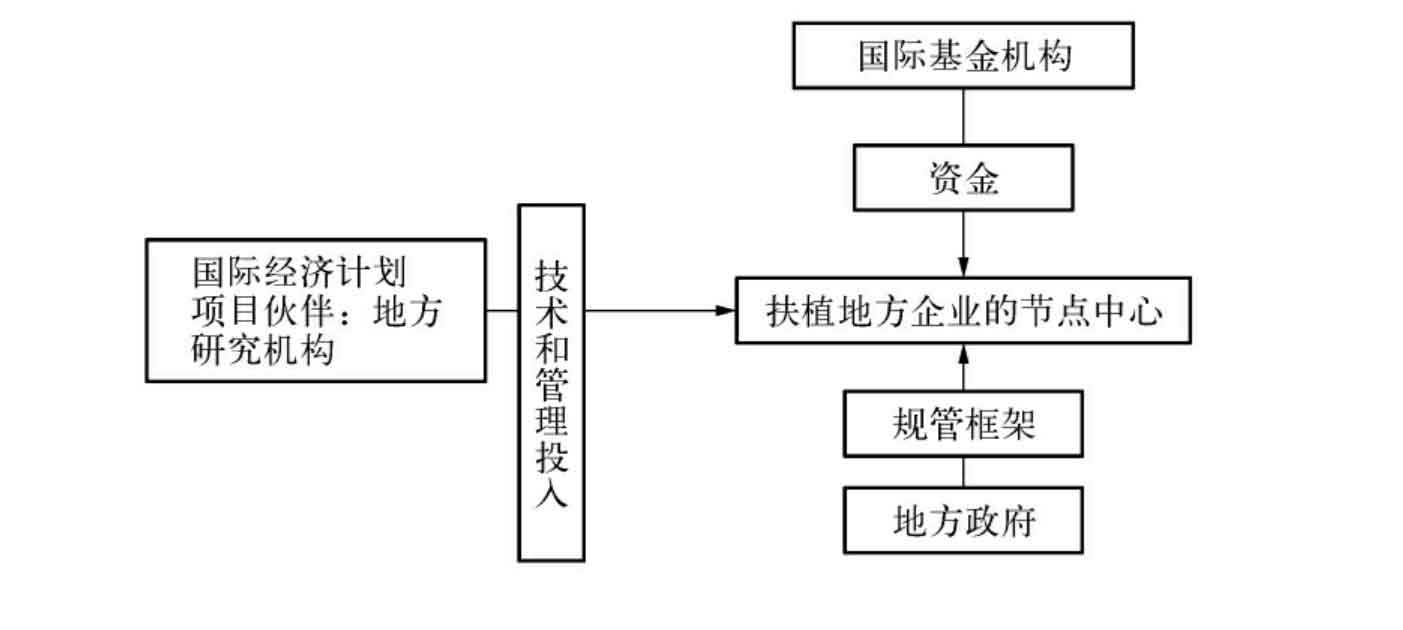

在发展中国家,政府在干预和设置发展步伐方面扮演着重要的角色,因为同发达国家相比,政府更多地插手政策制定和市场导向,同时政府也是知识产品最大的消费者。本文认同这一观点,并且说明了地方政府在规制框架中的作用,政府起到了使能者的作用,如图1所示。在这种背景下,有必要理解政府在创新进程的各个阶段中的干预作用。尤其是在发展中国家,由于支持创新的知识具有“公众”的特性,因此政府能够提供必要的扶植氛围。政府的干预以财政研发投入的形式,扮演了主导用户的角色,提供了公共互补性资产,诸如信息高速公路、监管商业活动、教育劳动力、维持微观经济基本原则、维持吸引创新投资的政治稳定性(A fuah,1998),这些干预为普通平民提供了必要的信心,使他们能够自告奋勇、心甘情愿地成为社会发展项目的一部分。在印度,中央政府及邦政府发展了各类机构来扮演这里所提及的各类角色,包括科学和产业研究委员会(CSIR,Council for Scientific and Industrial Research),G-SWAN,各类监管机构,诸如印度电信管理局(TRAI,Telecom Regulatory Authority of India),印度证券交易委员会(SEBI,Securities and Exchange Board of India),等等。

图1 知识社群——投入

世界银行已经深刻地认识到知识在推动经济增长和社会进步中所扮演的至关重要的角色。联合国和世界银行这样的机构以及欧盟网络这样的发达国家的国际联合体已经同发展中国家的机构一起建立了合作网络,为的是填补知识鸿沟,从而推动经济增长和社会进步。

政府通过各种机制和制度,可以同国际机构和受影响的社群一起形成互利联盟,而不是前两者仅仅扮演管道的角色,让施舍流向后者。在这种结构中,IT和电信技术所取得的进步能够管理资源和信息的双向流动,并且允许这种知识在全球范围内传播。

五、南北关系——受益者与提供者:从同情到移情

当同时提及发达国家和发展中国家时,联合国的经济学家们常常会分别使用北部和南部这两个术语(Ball and Mc Culloch,1999)。由于上面提到的国际联合体或组织,例如经济合作与发展组织(OECD,Organization for Economic Cooperation and Development)经常充当直接或间接基金机构的作用,因此权力结构的划分往往非常明确。发展中国家作为接受救济的一方,在交涉过程中并不占有主导地位。这会使关系变得更不平等,就像印度较早时期社会世袭阶级的划分阻碍了信息共享。然而,在由IT和电信驱动的社会发展项目中进行投资,能够带来一种双向的渠道,在商品、文化和服务得以展示的同时,它也为思想交换和跨文化交互提供了免费的渠道。正如Nath(2001)所提到的,国内和国际议题之间的边界将会缩短,而南、北所面临的发展问题之间的共性的实现将会增加。

六、IT:实现更有意义的南—南合作及远见共享

尽管世界贸易组织(WTO)支持另一种全球化进程的结果,但是地区合作依然席卷全球。志同道合的经济体现在能够启动、维持并且共享数据库管理系统,该系统的内容迎合它们特殊的地理人口数据。与此同时,互联网的公共领域特点有助于将各个经济体集合到一起,无需考虑距离问题,而交易成本则是微不足道的。这点对于那些为了贫乏的资源而斗争的发展中经济体而言是尤为重要的。当贫困的国家对信息技术驱动的项目的恐慌和惊讶越来越少,并且开始热衷于使用技术时,他们也正在学着分享他们成功和失败的故事。在这个过程中,“组织”(将“组织”这一术语重新解释为国家的一个组织/团体,例如SAARC,ASEAN,MERCOSUR,ECOWAS)学习作为知识分享得到了鼓励,而组织的中心是理解。Temporal在他1978年的著作《非人为学习的本质以及对管理发展的暗示》(The Nature of Noncontrived Learning and the Implications for Management Development)中提出,学习氛围是由可主观感知的生理和心理变量组成的,它会使个体有效地认识学习潜能(Clarke and Monkhouse,1994)。本文的作者试图在知识社会的背景下阐明相同的内容,在Temporal的著作中,构成部分合作社会发展方案的个体机构取代了“个体”。鉴于原始著作采纳了Temporal的学习氛围测量框架,在一个组织内反映社会发展现象,因此可以说组成学习氛围的生理和心理变量对知识网络作出了重要贡献。因此,电信和信息技术能够促成更好、更有意义、超越经济整合的南—南对话。

七、以人为本的方法:超越技术与组织

关于传统的、以人为本的方法对技术设计的价值所在,人们在这个方面已经进行了大量的研究,尤其是在欧洲。这些研究主要被用于组织中的使用设计。本文倡导的是,将以人为本的方法用于发展中国家的社群计划中。就像在组织中的应用一样,以人为本的方法特别关注技能的保存和发展,提倡在工作系统中保留人类干预,并且使用新的高科技潜能来辅助技能的发展。本文强调将技术作为一种有效开展工作的工具,是作为工作者技能的延伸,而不是作为技能的替代品(Symon,1992)。同传统的方法相比,在基于计算机的技术设计和执行中使用以人为本的方法代表了一种根本的变革。Gill(1990)已经解释了在方法上的根本变化(参见其整体性的观点),以及同以用户为本的方法(这往往局限于使用界面)和社会技术方法(人和技术被认为是相等的)相比,优先考虑人的能力。

在组织技术上使用以人为本的方法,可以将这一观点扩展为发挥地方技能和隐性知识的作用,尤其是传承了几百年的手工艺技能和知识。如果将这一方法应用于类似印度这样的发展中国家的穷乡僻壤,而不是西欧工业发达、社会更均质的文化中,那么这一议题应该会更具挑战性。为了将现代技术“无痛地”融入印度广大社会和经济落后的社群的生活和生计中去,我们需要这种方法。而欧洲经验和实验可能适合全球其他地方的本地化,诸如远东和东南亚地区。Brandt等人(2001)提出了一个以人为本的系统的设计框架,即“双重设计方法”,它试图探求一种人类行为和机器行为的平衡,也就是一个能够充分利用人类技能、判断能力和经验的系统。在扩展这一方法之前,首先需要理解上文所详述的以人为本的系统的不同层面,即工作场所、团队工作和网络。对于任何系统来说,都有必要强调人性化工作的概念,考虑人类进一步发展和经历挑战、动机、成功和从工作中获得满足的本质需求。第二个层面是团队工作,结合新技术,可以进一步强调分散的组织结构。第三个层面是网络,本文在此引用Gill(1996)另一本著作中的观点:

从“人类—机器”共生的角度来进行定义,以人为本的概念是根植于工业社会的生产文化中的……在这个信息网络时代,共生并不是单一机器和单一用户之间的问题,而是用户网络和机器网络之间的共生关系……“隐性”知识不再存在于个体工匠,而是以社会知识基础或是社会知识基础网络的形式存在于用户社群之中。

人类—机器系统的双重设计方法旨在两种关于工作场所的完全相反观点之间找到平衡:基于技术的设计试图达到全自动生产水平,而基于工作过程的设计则注重使用较低的自动化水平来解决问题,也就是使用人类的干预。研究者们倡导同时运用这两种设计,这可以利用一种两者互补的方法来达到最佳水平。

在这里引用Schumacher(1979)的研究是恰如其分的,其书籍《好的工作》(Good Work)调查了传统技术和传统价值所带来的结果。他在这本书里提出了一个对我们大多数人来说都至关重要的问题:我们工作的目的是什么?他给出了三个答案:为了生产必需的、有用的商品和服务;为了能够使我们使用并完善我们的天赋和技能;为了服务他人,同他人合作,为的是将自己从自私自利的天性中解放出来。经验表明,比起那些由追求庞大、复杂、资本密度和暴力的技术所创造的模式(或生活方式),只要一个人达成了微小的、简单的、廉价的、非暴力的或是任何类似的目标,就会有新的可能性被单一地或是集体地创造出来,去帮助人类自身,从这种技术中产生的模式会更人道、更生态、较少依赖石油,更接近真实的人类需求。

这些著作所提出的框架被用于提升发展中国家的知识社群的概念。

八、知识社群:一种以人为本的、在发展中经济体中的合作社会发展项目中实现信息技术的方法

1.发展中经济体对知识社群的需要

尽管Simon Kuznets将一个国家的经济增长定义为一种长期的能力提升,在发展技术以及调整制度和意识形态的基础上,为国民提供日益多样化的经济商品,但是他也承认结构转型的重要性(Misra and Puri,1999)。直到20世纪60年代,在经济学文献中,“经济发展”仍然是“经济增长”的同义词。如今,经济发展除了意为经济增长之外,还意味着决定人们安康的某些关键变化中循序渐进的变革。根据这种观点,经济发展应该包括农业在国民生产总值(GNP)中所占份额的稳步下降,以及工业、贸易、银行、建筑和服务产业份额相应的提升。这种经济结构中的转型总是伴随着劳动力职业结构的变化及其技能和生产能力的进步。

在某种程度上,国际商业所面临的竞争环境是一种由竞争环境引起的科技环境职能及科技创新的程度。科技变革和信息在世界范围内的流动从根本上重新决定了企业和国家经商的方式(Bhalla and Shiva Ramu,2001)。在那些依赖传统生计模式的人民生活中发生的显著剧变提供了一些机遇,可以逐渐灌输让现代技术顺应他们利益的重要意义。当这些社群开始希望更多地参与到国家建设进程中时,他们就会愿意考虑其他有助于实现热望的激进的建议。在此背景下,需要提到的是Rajora(2002)在印度进行的开创性研究,他为(本文之前所提及的)Gyandoot项目的构想和实现提供了帮助。他认为可靠的技术首先要符合这样一种现实,即所有的技术都是一种人类活动,并且可以同时带来好的和坏的影响和结果;它可以用不同的方式影响不同的人,并且能够得以维持和管制。社群和技术都是人类存在不可分割的部分。社群是一个既真实又无形的社会关系网络。技术同样也是一种网络,它以真实和无形的方式将人们连接起来。技术是一种人与人交流的工具,它重建了社会空间,并且更改了社会中的角色和关系。

2.发展中经济体的创业过程

一般来说,个体受到一些强大刺激的吸引而去创业。一些人尤其会被某一种特殊刺激所吸引,而另一些人则为一些混合的、潜在的奖励所吸引。可以将这些奖励分为三个基本类别:利益、独立和自我实现(Longenecker et al.,2003)。除了教育之外,个体的优势属性以及诸如家庭、社会和文化价值这样的微观环境因素决定了个体承担企业家这样的领导角色的能力。在制度的必要条件发展完善的地方,比如发达经济体,这些因素对于企业的建立而言通常是足够的(Nair et al.,1998)。而在制度机制薄弱、信息存在不均衡的地方,诸如特殊的政策支持以及商业和宏观经济环境这样的权变因素在企业的建立和生存方面起着主导作用。发展中国家即是如此。连同这些因素,对于创业而言另一个重要的层面就是网络的作用。社会网络理论家们注意到,创业过程包括获得从个人企业网络环境中聚集稀缺资源的途径(Ramachandran and Roy,1998)。许多跨发展中经济体的研究已经证实了这一理论。Khan(1998)就各种因素在相关发展中经济体的产业部门的成功创新中的作用进行了大量的研究。他注意到,由于正式制度基础薄弱,因此个人交往具有重大意义。事实上,在创新进程的所有阶段中都会用到网络。从理念的生成到消费者认同,创新者都要依赖个人或是专业网络。

由此可以推论得出一个战略联盟的概念,这是一种连接两个或多个具有某些共同目标的独立商业实体的组织关系。尽管它涉及一种商业间的合伙人和合作形式,但是从技术上讲,战略联盟并不是一种合法的组织形式,因为它不会影响参与其中的商业合伙人的独立合法的身份。企业可以通过共享某些资源来提升个体效率。由于竞争优势通常会转向快速开发它的企业家,因此许多小型商业业主将战略联盟视作为增长计划必不可少的一部分。在当今的商业环境中,这种联盟可以对付飞速的变化步伐。

这些研究将发展中经济体中的企业印象强化为一种不屈精神的化身。在几乎所有的商业领域中都充斥着成功的故事,不管是传统产业、服务业,还是像IT、医药和生物技术这样的朝阳产业,都是如此。那些不知疲倦的小商人以坚韧不拔的精神开创了一条个人和社群的发展之路。任何一个社会层面的项目在其构思过程中都必须对这一点表示认可。有鉴于此,建议知识社群应该在这样一个前提下展开,即合作创业的外部“形象”应该成为创业的节点中心。图1描述了能够为项目形成“积木”的伙伴组织计划。

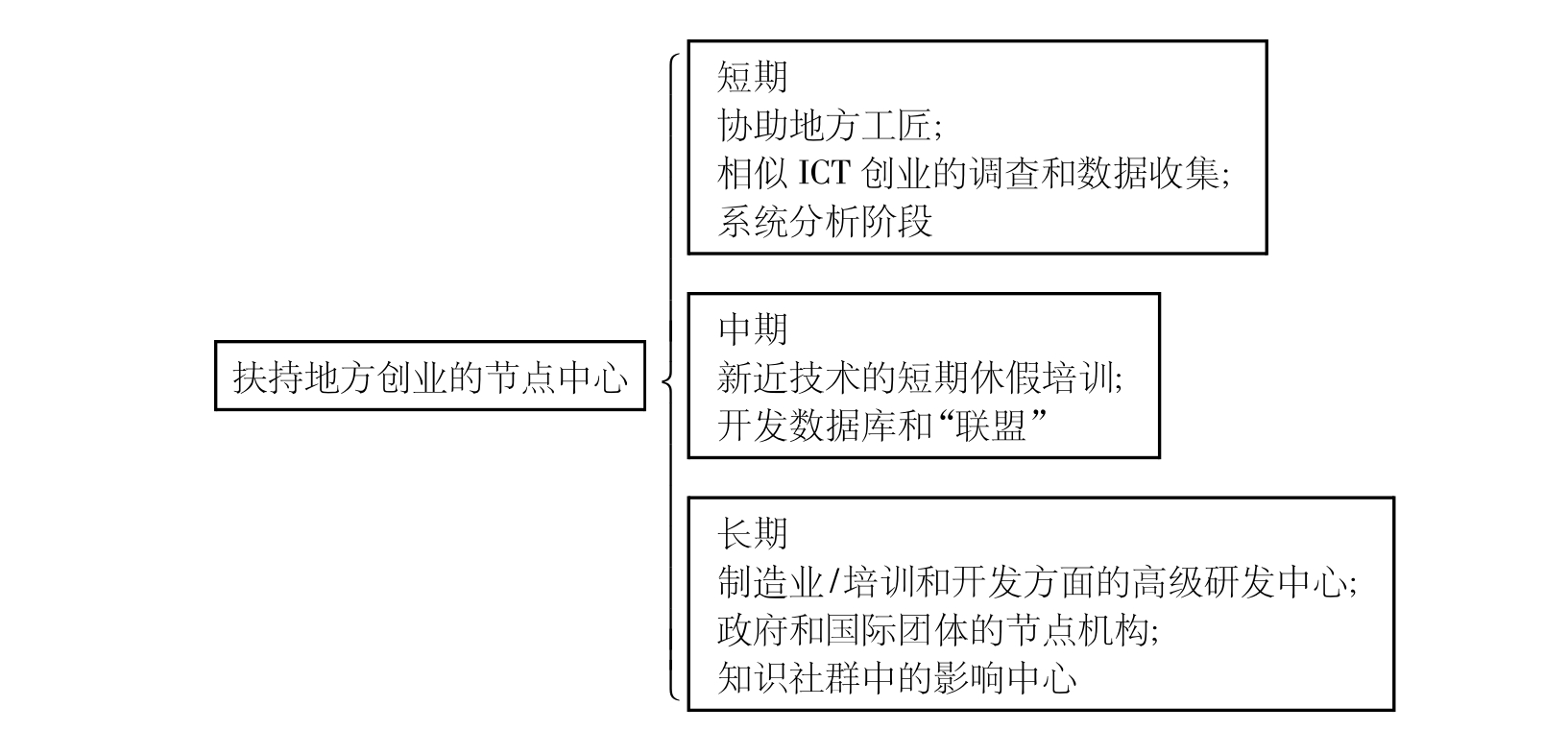

设想项目的开发分为三个时间阶段,各项活动如图2所示。最初的项目开发阶段会包括诸如同目标对象成员进行的社群会议,为前导性研究所选择的区域绘制地理人口数据图等活动。联络地方正式与非正式团体,这有助于将目标对象带入项目文件夹。地方政府在这一阶段起着至关重要的作用,因为它能够使我们接近社群,并且能够为项目的成功实施制定准法律和法律框架。

图2 知识社群——行动计划

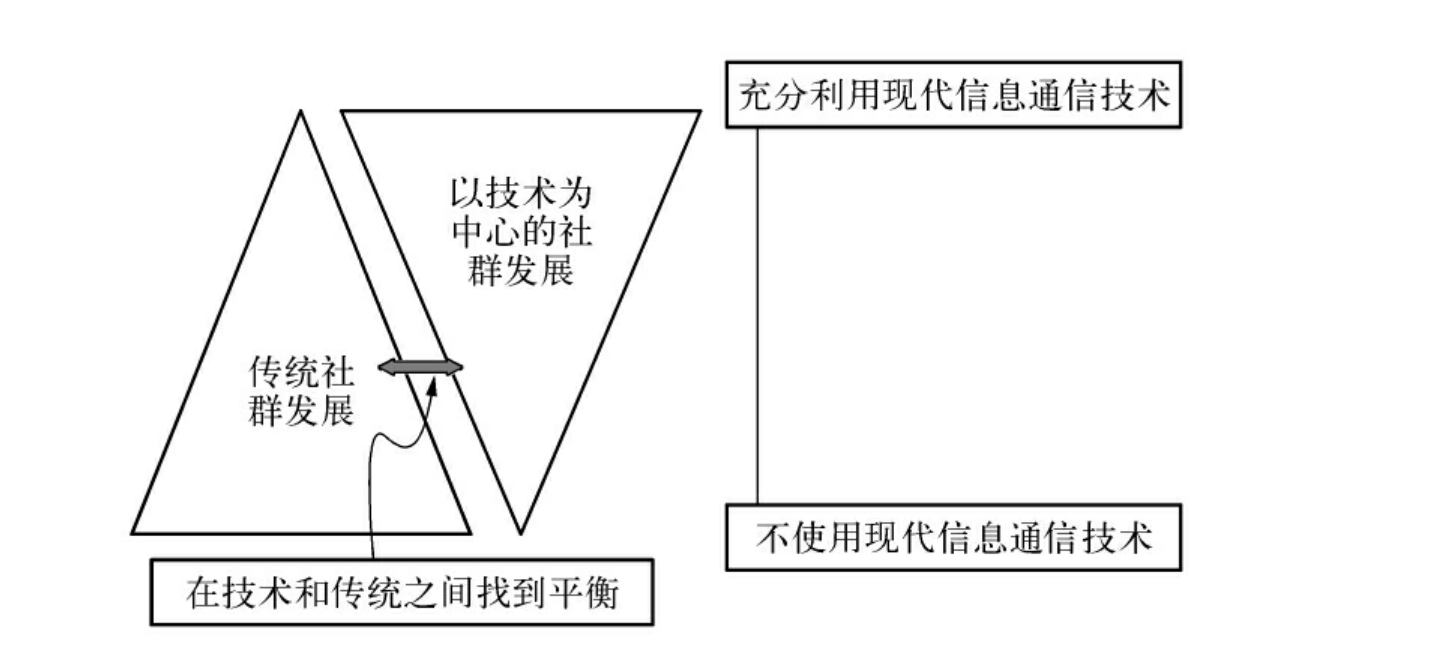

3.在项目中采用双重设计方法

该项目试图提供一个适宜的平台,使现代技术能够在发展中经济体的落后地区社群生活中得到传播,如图3所示。为了达到这个目的,需要考虑两种方法,它们分别为:

(1)建立现代信息和电信设施以及其他框架,用以捕捉地方知识,继而帮助地方发展(以技术为中心的社群发展方法)。

(2)使社群以自我发展为方向共同工作(传统的社群发展方法)。

引自Brandt et al.

2001图3知识社群——结合的方式

4.整合框架

可以在知识网络的背景下,理解项目的直接和外部环境中所涉及的各类公众之间的交互作用。在这一背景下,需要研究信息、技术和学习在OECD经济体的经济表现中的作用。20世纪的最后十年见证了这些经济体中知识密集型服务部门最快速的增长步伐。此外,人们就这些经济体中各类宏观经济参数提供了透彻而可信的文件资料,并且在知识网络领域展开了研究。这形成了一种知识基础,可以为研究发展中经济体中类似的发展(例如,知识密集型服务部门日益增长的重要性)所带来的影响提供资料来源。OECD科学和技术政策司司长Stevens(1998)在她关于知识作为经济增长和变革的动力所带来的影响的论文中,谈到了建设知识网络的内容:

知识的传播就像新知识的创造一样,两者对经济表现而言同样重要。例如,如果公共实验室和大学里的基础研究完全同私有部门隔离的话,它们就可能脱离产业或是无法得以商业化……企业的成功就像国家经济的成功一样,是由集合和使用知识和技术的效力所决定的。这样就有可能使个体和公司具备隐性的能力,将合适的网络连接起来,并且使用所有相关的信息对象。于是,创新和加强科技表现的能力就会日益依赖于学习密集型关系的途径获得。结果是形成了一个由个体网络和公司网络组成的社会,通常以电子的方式进行连接……在知识经济中,政府政策必须更加强调通过提供通识教育的途径,以及鼓励继续进行与工作相关的培训来提高人力资本。教育是知识经济的核心所在,而学习是个体和组织进步的工具。

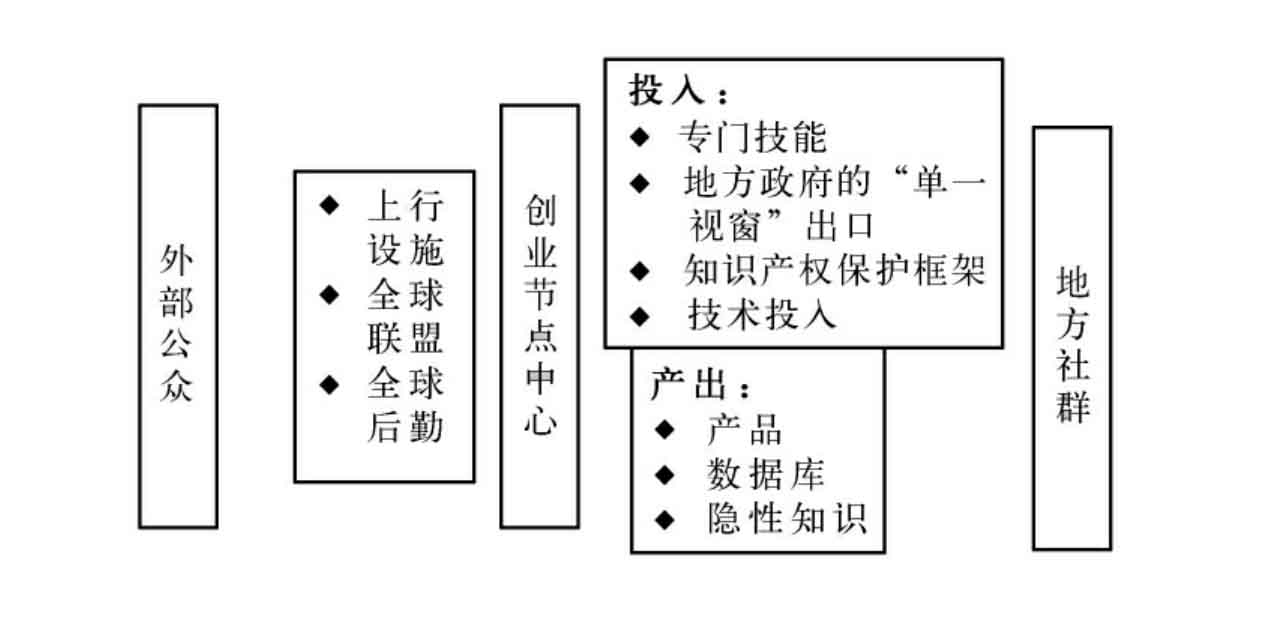

为了成功实施知识社群项目,项目框架考虑了相关的观察结果,就像之前所提到的一个例子。图4显示了在发展中经济体中发挥地方知识的作用以及推动知识密集型服务部门的成长的模型。

图4 知识社群——相互关系框架

图4来自图1和图2,即,将节点中心设想为一个网络中心,它将发展中经济体中的地方社群同代表一种共生关系的框架内的全球公众连接起来。三个相关部分(如图4所示)应该建立一个能够有效地捕捉地方知识的知识管理体系,与此同时,通过专门技能和适合的技术等方式,把相关的、有价值的投入引入地方社群。

九、展 望

设想该项目的发展是基于“纵向扩展”的基础上的。由于直接的地方社群会受到项目的影响,进而将项目引向成功,因此会引入更多的复制效应。这种缓慢而稳定的方法是适合农村背景的,因为人们注意到,在这些地理人口数据图中,人们往往在涉及“外来者”的社会发展项目的最初阶段采取谨慎的态度。许多研究者强调了信息的作用,它是影响企业表现的关键变量。未知情境是有风险的,而信息的缺乏增加了人们对风险的反感。这在很大程度上解释了村民偏好选择传统产业活动的原因。因此,在决定是否在农村背景中进行创新的过程中,信息处理是一项关键要素(Gopakumar,1998)。考虑到这一点,如果人们没有进行谨慎感应程序的规划,那么如果单单呈现技术的话,只会进一步疏远那些社群。

1.实施:向类似的创新项目学习

为了成功地实施知识社群项目,可以向类似的项目学习,并利用从中获得的知识。一个类似的学习经验是《亚太农村电子网络项目》(ENRAP,Electronic Network for Rural Asia Pacific Projects),这个项目是由国际农业发展基金会(IFAD,International Fund for Agri cultural Development)资助的,旨在使扶贫项目中的信息交换变得更为便利。ENRAP致力于促进知识的文件管理和共享,增进研究机构和项目的信息传播,加强同受助社群的交流,并且降低行政报告的费用。印度阿穆达巴管理学院(Indian Institute of Management,Ahmedabad,India)的Bhatnagar(2001)受邀进行项目评估,他在《知识管理创新中的经验教训》(Lessons from a Knowledge Management Initiative)一文中介绍了他的研究成果。其中一个具有代表性的项目是《马哈拉施特拉邦农村信贷项目》(MRCP,Maharashtra Rural Credit Project),该项目于1998年至2000年在该邦的三个区域内执行了两年多。Bhatnagar草拟了一些重要的观察报告,可以对未来类似性质的项目有所帮助。

2.战略性学习

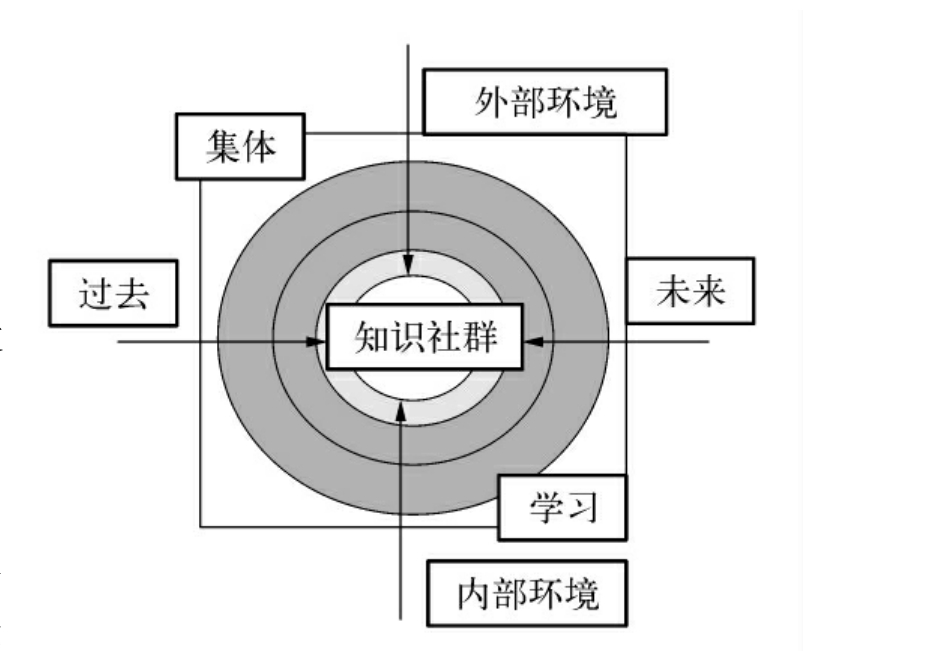

学习是一种重要的能力,任何想要在知识经济中生存和繁荣的组织都必须具备这种能力(Wood,2001)。战略性学习关注的是整体观念,关于组织如何使自己适应变化中的世界并且开创他们自己的未来。将Wood的关于战略性学习的四个要素引入知识社群项目,需要在以下几个方面达到一种平衡。

(1)过去:可以为新兴的策略提供范围。

(2)未来:场景构建技术可以从过去系统的表现和渴望得到的变化中获取投入。

(3)外部环境:鉴于科技环境和外部联盟易变的本质,即它们可能在项目范围内以任何形式进行发展,因此尤其需要对机遇和威胁进行分析。

(4)项目的“内部”环境,它包括会受到不断的变化支配的直接合伙人/股东。

图5描述了这四个要素的影响,它们会进而导致社会发展现象在毗邻社群中的扩散。项目应该致力于从目标对象的经济繁荣的“涟漪效应”中受益,从而获得更广泛的接受。

引自Wood,2001

图5 “涟漪效应”

十、后 序

科技的发展和社会经济的发展并非两个不同的、孤立的现象。发展中经济体已经认识到现代科技的重要作用,并且证明自己是积极而热情的学习者。当知识密集型服务部门成为发展中国家和最不发达国家的增长“引擎”时,本文所设想的项目就可以提供一种在技术“富人”和“穷人”之间获得平衡的整合框架。这样,“以人为本的全球化”就能够获得一种新的含意。

欧盟委员会(European Commission)已经着手在发展中国家和最不发达国家的社会发展领域进行各种大胆的尝试。其中一个项目是亚洲IT & C计划(Asia IT & C Program),旨在加强欧亚信息技术和通信(IT & C)部门之间的合作。在世界许多地方都正在开展类似的项目,它们是由各类世界团体支持并且由发达国家资助的,例如,欧盟支持的印度《健康和家庭福利部门投资计划》(Health and Family Welfare Sector Investment Program),目前是项目实施的第六年,这象征了一种独一无二的伙伴关系(EU-India Update,2004)。论文试图介绍一种适合发展中经济体的知识社群模式。项目的细节方面可以在合作计划的支持下进行,比如欧盟—印度的跨文化创新网络(European Union-India Cross-Cultural Innovation Network)。可以将图3和图4中的模型实施过程作为一项前导性研究。随着政治和经济阵线上南北合作的加强,应该会有更多机会来为社会发展进程作出贡献,旅程只是刚刚开始。

参考文献

A fuah A(1998)Innovation management:strategies,implementation,and profits.OUP,New York.

BallD,McCulloch W(1999)International business:the challenge of global competition,7thedn.McGraw-Hill,Boston.

Bhalla VK,Shiva Ramu S(2001)International business—environment and management.Anmol Publications,New Delhi.

Bhatnagar S(2001)Lessons from a knowledge management initiative.Available at:http://www.iimahd.ernet.in/egov/ifip/dec2001/article2.htm(accessed on 15 March 2002).

BrandtD,et al(2001)The design of human-centered manufacturing systems.In:Cornelius Leondes(eds)The design of manufacturing systems.CRC Press,Boca Raton,pp 5-10.

Clarke,Monkhouse(eds)(1994)Rethinking the company.Pitman,London.

EU-India Update(2004)Health and family welfare programme:reforms make headway[Newsletter],vol 4(1).Delegation of the European Commission in India,New Delhi.

Gill K(1990)Summary of human-centered systems research in Europe.The Centre for Social and Educational Applications of Knowledge Engineering(SEAKE),Brighton Polytechnic.In: Hosking,Anderson(eds)(1992)Organisational change and innovation:psychological perspectives and practices in Europe.Routledge,London.

Gill K(1996)The foundations of human-centered systems.In:Gill K(ed)Human-machine symbiosis.Springer,London.

Gomes-Casseres B(1994)Group versus group:how alliance networks compete,July-August,Harvard BusinessReview.

Gopakumar K(1998)Management skills for rural enterprises.In:Rabindra Kanungo(ed) Enterpreneur ship and innovation:models for development.Sage,New Delhi.

Khan WM(1998)Technological innovation in SMEs in Pakistan.In:Kanungo RN(ed) Entrepreneurship and innovation—models for development.Sage,New Delhi.

Long enecker JG,et al(2003)Small business management—an entrepreneurial emphasis.Thomson Southwestern,Ohio.

Misra SK,PuriVK(1999)Indian economy.Himalaya Publishing House,New Delhi.

Nair KB et al(1998)Rural entrepreneurship in a developing economy:a contingency approach.In: Kanungo RN(ed)Entrepreneurship and innovation—models for development.Sage,New Delhi.

Nath V(2001)Heralding ICT enabled knowledge societies:way forward for the developing countries.Available at:http://www.cddc.vt.edu/knownet/articles/heralding.htm(accessed on 2 February 2002).

Rajora R(2002)Bridging the digital divide.Tata McGraw-H ill,New Delhi.

Ramachandran K,Roy S(1998)A framework and entrepreneurial typology for developing a comprehensive theory of entrepreneurship.In:Kanungo RN(ed)Entrepreneurship and innovation—models for development.Sage,New Delhi.

Schumacher EF(1979)Good work.Jonathan Cape,London.

Senker J,FaulknerW(1996)Networks,tacit knowledge and innovation.In Coombs et al.(eds) Technological collaboration:the dynamics of cooperation in industrial innovation.Edward Elgar,Cheltenham.

Stevens C(1998)The knowledge-driven economy.In:Dale Neef(eds)The knowledge economy.Butterworth-Heinemann,Boston,p 92.

Symon G(1992)Changing towards human-centered technology.In:Hosking,Anderson(eds) Organisational change and innovation:psychological perspectives and practices in Europe.Routledge,London.

Wood R(2001)Managing complexity:how businesses can adopt and prosper in the connected economy.The Economist Books,London,p 57.

(原文刊载于《AI和社会》(AI & Society)卷(21)期(3),2007年4月)

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。