在交易技术结构一定的条件下,体制组织与交易技术结构的相容程度决定了体制的效率状态。承包制条件下企业体制的特征,确切地说,承包制作为一种过渡性体制过渡到何种程度的问题确定以后,我们就可以进而分析它的体制效率状态。其实,在前四章中已分别对各个要素和产品交易体制效率进行了讨论。这里只是作一综合性描述和比较。

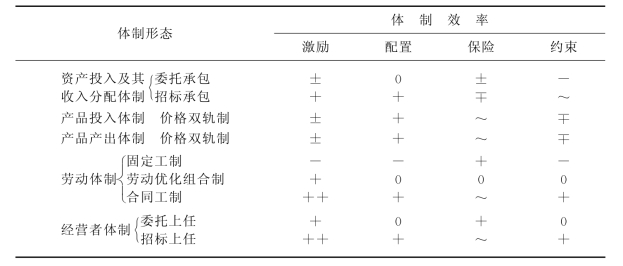

表13.2 承包企业投入产出体制效率状态估价

注:++:很高;+:较高;0:一般;-:较低;±:高低并存,前者为主; :低高并存,前者为主;~:不确定。

:低高并存,前者为主;~:不确定。

从表13.2可以看出承包企业体制效率状态的若干特点。

第一,激励效率普遍较高。这至少与如下原因有关:(1)在传统体制下,激励不足是最突出、最易于为人们感受到的问题,改革开始后,人们对加强激励给予了特别重视。(2)市场组织“天生”具有强激励的特性,而改革是以导入市场组织为其特征的。企业这样的等级组织和一些中间性体制组织也有相当大的激励效率改进余地。(3)许多旨在加强激励的改革措施并不直接带来利益损害,能够普遍增加人们的收益,因而易于推行。

第二,配置效率的改进与市场因素的引入程度相关。在M值较大的体制,如产品价格体制、合同工制度、经由招标方式承包企业和选择经营者的体制下,由于交易者获得了较大的自主选择权,能对市场和准市场信号作出积极反应,特别是形成了较充分的竞争,资源配置状况得到了明显改进。相反,在M值较小的体制,如委托承包和固定工制度下,资源配置效率就未能改进。不仅如此,“刚性”资源(不流动的资产存量、不失业的职工)还“牵”住了部分本可流向高效率用途的其他资源,如为维持低效率企业而投入的政府财政补贴和银行流动资金贷款。

第三,保险效率呈现多种不确定性。在传统体制下,由于国家对企业采取“包”下来的办法,企业和职工几乎感受不到什么风险,特别是来自市场的风险。传统体制下企业也要面对某些特有的不确定因素,如短缺以及与短缺相联系的等待、排队、强制替代等对企业生产的影响。尽管这些作为制度现象的不确定因素是普遍存在的,但由于它们导致的损失与企业领导者和职工没有直接关联,因而不足以对他们构成具有实质意义的风险。当然,企业和职工所获得的这种“保险”是以整个体制的低效率为代价的。从长期看,本应由企业和职工承担的风险由于预算软约束转嫁给国家以后,最终还要转化为普遍贫穷的形式由人们承担[4],只是这种承担方式是间接的、“平均主义”的、不易察觉的罢了。改革以来,在传统体制部分继续维持“保险”加低效率特征的同时,市场体制起主导作用场合的保险效率呈现出不很确定、复杂的状态:(1)在某些市场或准市场体制中,相应的保险机制发展滞后。例如,有助于吸收产品交易中不确定因素的期货市场,与合同工制相配套的社会保障制度发展缓慢或尚未建立,这样就使那些率先走向市场的人面临过大的风险。(2)某些改革措施具有减少和增加风险的两面性质。较典型的一个例子是,承包合同中的政企收入分配比例一定几年不变,一方面减少了由于政府“多变”带来的不确定性,从而有利于延长经营者的预期;另一方面,不变的承包指标与变动着的外部环境的矛盾加剧,经营者面对的市场风险显然加大了。(3)在新旧体制“双轨”并行,且新体制中风险过大的情况下,许多企业和个人在“双轨”之间谋求形成某些特殊的保险机制,即利用新体制“赚钱”,利用旧体制“保险”。承包企业负盈不负亏或少负亏可以说是这方面的典型例子。另一个例子是近年出现的所谓“家庭最优就业组合”:一个人到收入高但非“铁饭碗”的“三资”、集体和个体企业就业,另一个人则继续呆在收入虽低但较稳定,且能获得住房等福利的国营部门。

第四,约束效率未能得到明显改进甚至下降。约束效率低下往往与交易者所处的新旧体制并行的“双轨”环境有关。一方面,仍然起作用的传统体制的行政约束松弛;另一方面,交易者虽很大程度上介入了市场体制,但由于“双轨”之间难以建立有效的屏障,他们经常试图在得到市场好处的同时,逃避市场的约束。更严重的问题是,他们借助新旧体制的规则差别以及由此决定的收入差别牟取非生产性暴利。价格双轨制下人们谋求“牌市价差”的活动就是这方面的典型例证。导致约束效率低下的另一个也是更基本的制度因素是委托—代理关系中的缺陷。尽管逻辑上说委托者和代理者的利益目标差异是不可避免的,但问题在于,在承包制形态的公有制经济中,由于委托者监督代理者动力和手段上的缺陷,代理者偏离乃至损害委托者的活动空间要明显大于规范的市场经济中同样的活动空间。这一点可以从我们前面讨论过的承包指标谈判和价格双轨制中并不少见的贿赂行为得到验证。当然,我们也可以看到一些约束效率较高的方面,这些方面往往引入了较充分的市场竞争,且难以直接借助传统体制获得行政保护,如经由招标方式选择经营者,企业不承担保险职能、进出企业由劳动力供求双方相互选择的合同工制,以及完全由市场调节的产品交易等。不过,它们显然尚未构成承包企业体制的主要方面。

第五,诸种体制效率间的掣肘、摩擦较大。例如,激励机制与约束机制间的逻辑联系,决定了约束效率的低下不可能使激励效率获得根本性改进。事实上,改革以来激励效率在有了一定程度的提高后,继续提高的余地已经不大,在有些方面还出现了效率递减。这种状况很大程度上要归结于种种谋求非生产性收益活动以及相联系的“分配不公”所产生的负面刺激。又如,与市场体制相适应的保险机制的发展不足,必然影响到交易者对长期经济活动的信心,导致资源配置中的行为短期化问题,从而降低配置效率。再如,约束效率低下不仅意味着用于谋取非生产性收益的资源增加,而且意味着用于防止这种谋取活动的资源增加。从整个社会资源配置的角度看,这种状况表明了配置效率的降低。这一点与人们的日常经验感受是吻合的。当一些人通过合法、半合法和非法渠道“八仙过海,各显神通”地去“吃”公有制经济,另一些人用不大有效的办法去防止和限制前者“吃”的时候,真正在生产性领域“干活”的人自然就相对减少了。

似乎不难理解,以上讨论的承包企业体制效率状态完全可由承包企业的体制特征以及到承包制为止的国有企业改革进程特征加以解释。改进激励效率的可能性空间通常较大,在维持行政性分权框架的前提下,借助某些浅层次的相对简单的改革措施,就可能收到“立竿见影”的效果,尽管这样的改进往往是非根本性的、脆弱的。另一个并非次要的原因是,强化激励的改革多属给人们或多或少普遍带来好处的改革,因而为他们所欢迎和主动追求。相比之下,旨在改进约束效率的改革要求人们承担由自己的行为导致的负面后果,所遇到的阻力要大得多,因为这对人们来说是不大轻松乃至痛苦的事情。约束效率的改进必然损害社会上那些为数不算少的职业、半职业“寻租”者的既得利益,同时还会堵住潜在“寻租”者的获利渠道,这就不能不至少引起这些人强有力的抵制。此外,涉及约束机制的制度创新通常也较为复杂。保险机制方面的改革亦有相似的特点。尽管保险机制的改革最终能够增进几乎所有人的利益,但这种效应是间接的、不易感受的和需要较长时间才能显示的。与传统体制相比,处在市场体制中的人们所直接体验和承担的风险显而易见地增加了。对一个具有回避风险偏好的人占大多数的社会来说,让人们拥护有关保险机制的改革并不容易。保险机制转换过程中所出现的“保险不足”可能和实际造成的损失,也加剧了人们对保险机制改革的疑虑。至于配置效率的根本性改进,尤其依赖于与要素转让权有关的改革取得实质性进展,而这方面的改革恰是迄今为止的国有企业改革过程中的“瓶颈”。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。