创造是变化,是与众不同。要促进社会创造力的提升,就要增大包容性,使其能够容忍出现不同的个体,甚至特立独行者,容忍度越大,越有利于创造产生。同样,创造是一种选择,是在众多可能组合中选中一个,如果可供选择的方案越多,选出更好方案的可能性就越大。一个包容性大的社会个体多样性也最丰富,个性得以自由发展,可选择的余地越大,创造力自然会增加。

公务员负责维持社会秩序,管理公共资源,执行法律法规,对促进社会形成更大包容性方面负有主要责任。公务员在工作中可以从以下几个方面着手,以促进社会形成更大包容性,为创新、创造营造宽松环境。

1、包容思想与个性多样

思想是一切行动的指南,思想是否解放,是否允许思想多样性的存在,是一个社会能否真正达到多样性的标志。解放思想是一切创造活动的前提条件,由于我国历史上思想界长期受到封建专制社会束缚,“五四运动”虽然冲破了这些束缚,思想出现了多样化发展趋势,但是“文革”十年浩劫又对思想多样性进行了无情打击,由此而造成对中国创造力的重创,至今尚未完全恢复,其影响至少波及两、三代人。以至于今天,我们可以有大量的科学家、艺术家、画家、作家、社会活动家、政治家等等各种各样的“家”,但是我们却缺乏思想家,诺大的中国,世界第一的人口,我们还要肩负起中华民族伟大复兴。我理解民族复兴不仅是在经济上强盛起来,而且要在思想、文化上发展壮大,并对世界发展和格局产生重要影响,对此我们的思想家太少、太少。相反,倒是西方的思想不断向我们渗透,而我们只能扛着孔子的大旗,还在用两千多年前的思想,去各国建“孔子学院”。难怪前英国首相撒切尔夫人会说:中国不会成为超级大国,“因为中国没有那种可以用来推进自己的权力,从而削弱我们西方国家的具有国际传染性的学说,今天中国出口的是电视机而不是思想观念。”

改革开放之初,有人担心,思想一放开就会乱,就会造成社会不稳定。的确,如果原来只有一种思想,突然引进另一种或多种思想,有可能造成一时的思想混乱。但是,法制健全是社会稳定的根本保证,不管什么思想都不能脱离法制,凌驾于法律之上。一个社会只有一种思想,在短期内也许会表现出稳定,并能达到高度统一,可是从长远来看,它埋下了不稳定的因素,因为纯而又纯在复杂系统中是不可能长期存在的。一百多年的人工造林经验,使我们懂得了森林生态系统要长期稳定,必须具有生物多样性,而大面积纯林极不稳定,最终会使森林面临毁灭性灾难。社会复杂系统从其本质来说是应该具有思想多样性的,只有采取强制,才能达到思想一致性。苏联的教训值得深思,一种思想统治了七十多年,前期社会是如此稳定,以致于人们不禁感叹,人类离共同富裕的共产主义已经不远了,人类看到了希望。可是,当各种思想涌入苏联的时候,这个社会却没有了任何免疫力,社会主义大厦一夜间轰然倒塌,灰飞烟灭,人们轻而易举地放弃了苦心经营长达近一个世纪的思想。相反,美国社会却能容忍思想多样性,可以说世界上的各种思想都可以在美国找到其栖身之地,甚至于在美国反对共产主义最激烈的时候,美国共产党却能生存下来。而苏联则不可能有一点点资本主义土壤。思想越多样,越是锻炼了人们独立思考的能力,人们会把各种思想进行比较,更新、更符合社会发展的思想才能在各种思想的比较、碰撞中产生。从系统角度来看,“冷战”的结局,是多样性对单一性的胜利,复杂系统在此向世人展示了它的规律既适用于生态系统,也适用于社会系统。

社会由各个独立的个人组合而成,社会创造是个体间相互作用所产生的涌现特征。个体间差异越大,相互作用就会越强,也就越有可能产生创造。因此,个体人格和个性的多样性便是社会创造的基础。然而,对于封建统治者而言,个性自由发展却是不稳定因素,所以在长期的封建社会,个性被压制,被扼杀,“枪打出头鸟”成为创造性人物的共同命运,社会选择的方向便是没有个性,甚至没有自己人格,只有跟别人一样才是最安全的生存方式。

值得注意的是,当前我国很多方面仍然存在着这种倾向,这和国家大力提倡创新、创造背道而驰。例如,有一幅漫话形象地反映出了我国教育所存在的问题,刚进校门的学生个个头脑中都带着大大的问号,心中充满着无限好奇,在学生的着装、行为、个性等差异很大,可是当毕业时,问号没了,好奇心消失了,从校门中走出的是一群整齐化一的标准化产品。因为在学校教育过程中,不断考试只有统一标准答案,先进标准也只有一个,这实际上是在培养标准化产品,不鼓励个性发展。进入社会后,如果要想当官,更不能有个性,有一个地方的组织部长在他职位升迁,总结自己从政经验时,深有体会地说,“没有个性,是我从政一帆风顺的法宝”。搞其他工作也要求听话,不能有任何过激行为,“夹着尾巴做人”成为为人准则。由此,逐渐形成我们社会的人才标准,在学校时是能够考高分,进入社会后是具有高学历,工作以后是没有个性。试想一个没有个性自由发展的社会,创新只是一句空话。

与中国封建社会消灭个性相对的是,西方社会从文艺复兴以来,从未间断过思想解放、追求个性自由发展。而我们往往只把西方发达国家的发展归结为科技发达,从清末、民国以来,多少仁人志士便认准了科技救国是振兴中国的出路。然而,我们却忽略了促进西方科技发达的根本原因是思想不断解放,个性自由发展,形成个体间的巨大差异,从而造成社会个体之间强烈的相互作用,使得社会系统不断出现涌现特征。我们只学到了结果,而没有真正学到形成这一结果的原因,我们只看到了科学的重要性,但是科学受思想控制,思想不解放,不要说科学发展不起来,就是科学发达了,也有可能垮掉。最明显的例子莫过于苏联的消失,前苏联科技是多么发达,但是,科技没有能够救苏联。因为科技只能告诉你解决问题的最佳方法,而不能告诉你以去追求什么理想。

2、包容多样的社会人才评价标准

每当听到一首歌:“还有一只丹顶鹤,轻轻地,轻轻地,飞过!……”就会想起20世纪八、九十年代,我曾经去过的黑龙江省齐齐哈尔市郊区的扎龙自然保护区,那是丹顶鹤的故乡。丹顶鹤美丽优雅身姿在我心中留下了最美好的印象,尤其是当它们起飞和降落时的姿态,我只能用美丽绝伦来描述。从此我才理解了为什么芭蕾舞《天鹅湖》里的“天鹅们”会以那样的舞姿来代表天鹅。

但是,并不是所有“人”都认为天鹅是美丽的。有一只天鹅蛋意外地混入了鸭蛋中,待小鸭孵出后,鸭妈妈发现有一只小鸭长得很丑,声音也很难听。就很不喜欢它,要把他赶走,因为根据鸭子的标准,它长得很丑、很怪。而小天鹅也发现自己同其它小鸭子长得不一样,很是自卑,也认为自己很丑。其它小鸭子也看不起它,经常嘲笑和取笑它,拿它开涮。直到有一天,小天鹅碰到了一群同自己一样的小天鹅,找到了自己的天鹅妈妈,才发现自己长得也很美,自信心油然而生。这是动画片“米老鼠与唐老鸭”里改编安徒生的一个童话故事。

这个故事说明一个问题,同样一个人,如果对其采用不同的评价标准,其结果会大不一样。如果以读书考试成绩论英雄,伟大的科学家爱因斯坦只能是“笨蛋”。如果社会选取人才的标准只有一个,那么很多真正有才能的人将会被埋没,失去发挥自己创造潜能的机会。从隋朝到清朝长达一千多年的时间里,科举考试制度是选取人才的唯一标准。这实际上是在选会写文章、会读书的人,把人才简单化,从而造成很多具有各种才能的人被排斥在人才行列之外。

我去过北京孔庙多次,这是坐落在北京市安定门内成贤街上祭祀孔子的建筑物,是山东曲阜孔庙以外的全国第二大孔庙。它始建于公元14世纪的元朝,是北京元、明、清三朝历代封建王朝祭祀孔子的地方。在先师门内东西两侧,耸立着进士题名碑,组成北京最大的碑林。共198块,其中元代3块、明代77块、清代118块。上面镌刻着51624名中第进士的姓名、名次和籍贯。这就是所谓“金榜题名”的人,一旦中第,就身价百倍,取得加官进爵资格。

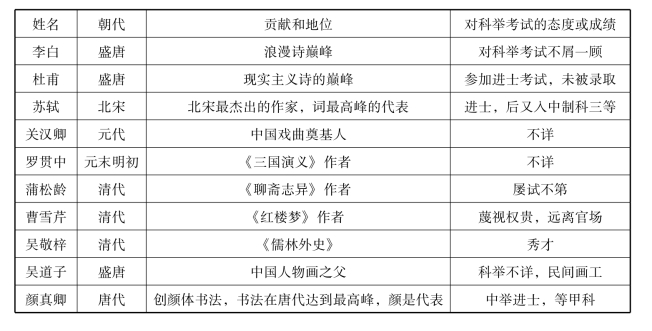

这些人自然代表了封建社会所推崇的人才。可是我们看看,在科举考试的一千多年时间里,对中国社会、文化、科技等方面有重大创造性贡献的人中,有多少是状元。

从表12-1可见,对中华文化做出过重要贡献、在中国文学史上做出过开创性成就的人物中,没有一个是状元,而被人称为“诗仙”的李白,对科举考试不屑一顾,“诗圣”杜甫连进士都没有考上;《聊斋志异》的作者蒲松龄,是屡试不第;《红楼梦》作者曹雪芹,更是蔑视科举,远离官场;中国人物画之父吴道子,仅是一位民间画工。

表12-1 中国文学史上具有创造成就的人物及其科举考试情况

数据来源:《中国大百科全书》,《中国文学史》

考试成绩的片面性,不仅不能选出各方面的真正人才,就是对于选学者也存在片面性。林毓生(1988)介绍了海耶克(F.A.Hayek)关于学术工作者的两种类型。一种是“通人”(master of his subject),另一种是“困惑型”(puzzlers)。当然这只是相对区分,实际情况不可能谁就绝对是单一的一种类型,通常情况是每个人偏向某一方面的程度不同而已。“通人”给人的印象是具有极强的记忆力,精通他所研究学科之内的一切理论与所有的重要事实。只要事先通知他一声,他便能够答复有关他专业的一切重要问题,在学术界,“通人”是许多人羡慕的典型和自己奋斗目标。无疑,这些被公认为“通人”中有许多是具有原创能力的人,但海耶克觉得他们的出色记忆力不见得能够特别帮助其创造活动——换句话说,他们的原创能力可能与他们另外的本领有关。相反,“困惑型”一般不能保持历久常新的记忆,当他读完一本书或看听完一次演讲之后,向来没有复述其内容的本领。但是他自己的思想却因阅读与听讲而获得改进。对于那些具有原创能力的“困惑型”学者而言,他会以批判的态度去考察流行的学说,一旦发现它们不容于自己的思想结构,他会相当坚决地排斥流行的学说,不受外界干扰地自行其事;因为对于那些不能介入他自己思考架构之内,或对他自己思想的发展没有参考价值的学说,他是不想花费许多心血去学习的。

这两种不同类型的人,都有可能做出创造性工作,取得重要成绩。但是,社会通常以考试成绩作为人才评价标准,例如,我国大学仅以高考成绩为招生的唯一标准。这对“通人”有利,而不利于“困惑型”人才,因为“通人”记忆力好,反应快,学习成绩好,考试分数高。而“困惑型”通常考试成绩并不高。这样一来,社会就使相当一部分具有原创能力的人失去了继续深造的机会。

教育从来都是关乎整个社会的特殊行业,以高考指挥棒规范自己行为的不仅仅是学生,实际上整个社会在都受这一指挥棒影响。看看职称考试,你要想上副高职,就得去背英语单词,通过外语考试,不管你工作中是否有没有这个需要。否则,不管你水平有多高,工作能力有多强,也算不了人才。再如,当前我国很多地方将学位高低当成人才标准,这实际上是高考指挥棒的延伸。从开始争相吸引学士,到硕士,到博士,以至于把博士后当成了最高级人才。这种人才标准单一化结果只能是降低社会创造力,因为社会需求是多样化的,对人才的需求也必须是多样化,单一人才结构必然会对社会创造力产生不利影响。

这种人才观不用说同国外相比有差距,就是与两千多年前的春秋战国时期的人才观相比都落后许多,因为,他们尚能知道为了达到目的,在自己人才库里聚集了“鸡鸣狗盗”的各种人才。究竟什么是人才?实际上能够满足社会需求,能够解决别人解决不了的问题的人,就是人才。而我们现在的目的是人民生活水平达到小康和中华民族的伟大复兴,那么,凡是能够有利于达到如此目的的人都应该是人才。

3、包容批评的声音

是否有批评的声音,是评价一个社会是否正常的标准之一。当一个社会没有了批评,听到的都是颂扬,这个社会就很危险了,犯重大错误的机会就会大增。而包容批评,善待批评者,有错就改,社会才会健康发展。

公务员由于其工作性质,常常处在社会舆论和批评的风口浪尖上,面临巨大精神压力。对此,公务员第一要包容批评,善待批评者,勇于改正错误。第二,提高决策水平,尽量减少决策的失误。现在各行业行政主管部门,在进行决策时经常会邀请一些专家参与,听取专家的意见,这固然有好的一面,但也要注意专家的意见也可能存在片面性,要进行具体分析。

以生态环境建设为例,一个地区的生态环境建设,本来涉及到林业、农业、水利、畜牧等等各个行业,需要各行业合作与协调才能和谐发展。但是,现实情况是各个行业的一些专家只说自己行业如何重要,搞林业的就绝不会主动种草,即使自然环境条件更适合种草,也要想方设法种树,因为,种了草就归畜牧业管了,与林业无关。搞畜牧的则是养猪、养羊越多越好,并不管草原的承载量有多大,会对森林造成什么影响。各部门的领导在决策时,也都找本部门的专家进行咨询,目前社会上的专家大多是大学教授或研究单位的研究人员,都只是某一个领域的专家,只能在本专业内说话,对社会复杂系统缺乏全面了解。这是我们长期单科性院校,专业面窄的结果。这就限制了我们在更高层次、更大范围服务社会的可能,因为社会问题从来就不是简单的专业问题,是复杂的综合问题。拿林业来说,我们的专家大多只能给各司局提建议,因为司局同我们的专业是对口的,但是却很难给部长提出好的建议,因为部长的决策是要考虑全局,专家只能提各个专业问题。比如,部长有一个重大问题需要听建议,我们去了五、六个专家,各说各的重要,最后还要部长来综合。这实际上还是看部长水平,水平高综合得好,水平不高有可能专家的建议不但起不到好的效果,还可能会帮倒忙。因为林业是一个复杂系统,不是各个专业的简单相加。我们现在缺乏的就是具有综合理论水平,以全局胸怀,能站在历史和现实高度给部长提真知灼见建议的人才。

4、公务员引导促进社会多样性

如何促进我国形成社会多样性呢?这不是一个简单的问题,应该多方面共同采取措施,才能对社会系统进行调整。首先,政府要采取措施,甚至通过立法,保障各种思想能够共同存在,形成思想多样性。其次,公务员积极引导,增大社会包容性,容忍个性多样性,让个性能够自由发展,这不仅涉及法律问题,更多是文化传统和伦理道德问题,只要不违法,不侵害他人和社会利益,任何个性都有存在的理由。而个人应将个性充分发挥,并将其产生的想法付诸行动,只有行动多样,才有可能产生各种创造。只有当政府、社会和个人都在为社会多样性而努力,都在共同追求社会多样性时,社会多样性成为一种风气、一种文化时,才有可能真正形成社会多样性,为社会创造力爆发打下基础。因为,社会风气是社会创造力发展的倾向,是社会各因子的总和,它决定社会创造成果的方向。如同一个人一样,自己的爱好和兴趣是其创造点所在。

唐诗之所以能达到如此文学高峰,与当时文人之中形成的对诗词的近乎狂热的追求不无关系。传说唐代诗人贾岛骑着驴做诗,得到“鸟宿池边树,僧敲月下门”两句,第二句的‘敲’字又想改用‘推’字,犹豫不决,就用手做推、敲的样子,全神贯注,竟对大官的开道马队毫无察觉,旁人为他担忧,好在这位大官是著名的诗人和散文家韩愈,贾岛向韩愈说明原委,韩愈想了一会儿说,用‘敲’字好,从此两人成为好朋友。“推敲”也成为斟酌字句、反复琢磨的专用名词。正因为诗歌创造成为全社会的风气,社会个体被这种文化所熏陶,这才成就了唐代的诗歌高峰。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。