一、先秦生态职官考述——以《周礼》为对象

(一)导言

中国历史上的职官系统及其官号出现甚早,溯其源端,可追至上古之时。但早期文明草创,经济、社会不甚发达,政治、官僚等机构十分简易;另一方面,由于人类与自然环境的关系须臾不离,人类生存对生态资源和环境的依赖性远远超过其后的历史时期。因此,较早时期职官的设置,大多与自然环境直接相关,而顺应自然和管理生态资源乃其一重要工作。对此,《汉书·百官公卿表上》载曰:

《易》叙宓羲、神农、黄帝作教化民,而《传》述其官,以为宓羲龙师名官,神龙火师火名,黄帝云师云名,少昊鸟师鸟名。自颛顼以来,为民师而命以民事,有重黎、句芒、祝融、后土、蓐收、玄冥之官,然已上矣。《书》载唐虞之际,命羲和四子顺天文,授民时;咨四岳,以举贤材,扬侧陋;十有二牧,柔远能迩;禹作司空,平水土;弃作后稷,播百谷;卨作司徒,敷五教;咎繇作士,正五刑;垂作共工,利器用;益作朕虞,育草木鸟兽;伯夷作秩宗,典三礼;夔典乐,和神人;龙作纳言,出入帝命。夏、殷亡闻焉,周官则备矣。天官冢宰,地官司徒,春官宗伯,夏官司马,秋官司寇,冬官司空,是为六卿,各有徒属职分,用于百事。太师、太傅、太保,是为三公,盖参天子,坐而议政,无不总统,故不以一职为官名。又立三少为之副,少师、少傅、少保,是为孤卿,与六卿为九焉。记曰三公无官,言有其人然后充之,舜之于尧,伊尹于汤,周公、召公于周,是也。或说司马主天,司徒主人,司空主土,是为三公。四岳谓四方诸侯。自周衰,官失而百职乱,战国并争,各变异。秦兼天下,建皇帝之号,立百官之职。汉因循而不革,明简易,随时宜也。其后颇有所改。王莽篡位,慕从古官,而吏民弗安,亦多虐政,遂以乱亡。

从上述记载看,古代职官在传说中的伏羲、神龙、黄帝时代既出现,虽说“夏、殷亡闻焉”,然据《礼记·明堂位》“有虞氏官五十,夏后氏官百,殷二百,周三百”,以及郑玄注“有虞氏官宜六十,夏后氏宜百二十,殷宜二百四十,不得如此记也”文,夏、商时存有百官之制当是毋庸置疑的事实;及至西周时期,职官系统已基本具备,儒家十三经典之一的《周礼》中,就专门详细地载录了其百官之制。

《周礼》又称《周官》或《周官经》。古往今来,研究《周礼》者众多,说争纷纭。关于其成书时间的问题,或认为是周公所作,或以为出自战国,也有人认为乃西汉末年刘歆所伪造。后经学者考证,认为是战国时作品当无疑。如明人季本在其《读礼疑图·序》中云:

孟子曰,有布缕之征,粟米之征,力役之征,君子用其一,缓其二。三者之外,别无征焉。《周礼》之征则不止此。盖其书成于战国之士[1]。

清人毛奇龄也认为《周礼》出自战国时期。他在《经问》卷2中说:

《周礼》为周末之书,不特非周公所作,即战国孟子以前,皆未曾有。……此书系周末秦初儒者所作,谓之周人礼则可,谓之伪《周礼》则不可,以并无有真《周礼》一书。……第《周礼》不明,《礼记·杂篇》皆战国后儒所作,而《仪礼》、《周礼》则又在衰周之季,吕秦之前。故诸经说礼皆无可据,而汉世注经者必杂引三礼,以为言此亦大不得已之事,原非谓此圣人之经、不刊之典也。……六国之末已有其书,其为周人作,而非汉人又可知耳。

今人钱穆则从祀典、刑法、田制诸方面入手,对《周礼》著作时代进行了考证,指出“其成书应在战国晚年,非春秋前所有”,认为《周礼》“是一部学者理想中之冥构”,是其作者“兼罗各种素材而加以组织”、“集合拼凑”而成的,“其书并非史实记录”[2]。

但是,无论《周礼》成书于何时,也不管其内容是否为“史实记录”[3],都无碍我们据其记载对上古时期的官制进行考察。因为“存在决定意识”,纵使《周礼》系“学者理想中之冥构”的结晶,其内容也并非空穴来风,尽为学者无中生有之杜撰。根据《周礼》记载,我们认为,《周礼》中的官制,是在继承其前历史时期官制的基础上发展形成的,具有官僚机构庞大、组织严密、系统和职能分工周详等显著特征;同时,《周礼》所载官制,又是中国行政机构有文献可考的端绪,在一定程度上为后世所效仿与袭用。更何况班固《汉书·百官公卿表上》有“周官则备矣。天官冢宰,地官司徒,春官宗伯,夏官司马,秋官司寇,冬官司空,是为六卿,各有徒属职分,用于百事”的明确记载,因此,当代学者曾据《周礼》记载,对其官制等相关问题进行了较为系统的探讨,取得了不少研究成果[4]。这里主要以《周礼》为对象,对其所载职官中具有生态管理职能者加以初步的考述。

(二)《周礼》生态职官考述

中国古代很早就设置了具有生态管理职能的职官。如舜执政时期的部落联盟中,就设有司空、司徒和虞等职官,其中的虞被一些学者视为中国历史上最早的自然保护机构[5]。据《汉书·地理志下》,舜曾命“知禽兽”的伯益任虞职,掌管山泽草木鸟兽鱼虫等。《尚书·舜典》记载了这样一个历史事件:

帝(舜)曰:“畴若予上下草木鸟兽?”佥曰:“益哉!”帝曰:“俞,咨,益,汝作朕虞。”益拜稽首,让于朱、虎、熊、罴。帝曰:“俞,往哉,汝谐。”

这一记载为后来学者频频援引,如宋人罗泌《路史·后纪十二》就据此而说:“益为公虞,若予上下草木鸟兽佑之,朱、虎、熊、罴而物繁衍。”可见,由于益等的一致努力,当时山林川泽中诸如林木等植被和鸟兽均能茁壮成长,生态资源的保护取得了显著的成效。另外,春秋时期的《国语·鲁语上》“里革断罟匡君”之记载中,亦提及“古者”有“水虞”、“兽虞”等职官之事。

据《周礼》记载,周王朝在天子之下设有隶属于“王”的天、地、春、夏、秋、冬之官,即所谓的“六卿”。《尚书·周官》:“六卿分职,各率其属,以倡九牧,阜成兆民。”据《周礼·小宰》,六卿所事,各有侧重:天官掌邦治、地官掌邦教、春官掌邦礼、夏官掌邦政、秋官掌邦刑、冬官掌邦事,无一卿为专司生态之事。然唐贾公彦等《周礼正义序》曰:

少皞以前,……百官之号象其征;颛顼以来,……百官之号因其事。事即司徒、司马之类是也。《管子·国准》又云:

黄帝之王,谨逃其爪牙。有虞之王,枯泽童山。夏后之王,烧增薮,焚沛泽,不益民之利。……周人之王,官能以备物。

因此,在六卿所属“象天地四时日月星辰之度数”(《周礼·小宰》郑玄注)的三百六十属官中,有不少与生态资源管理、保护和利用等相关的职官。虽然当时这些职官的职权并没有明确地冠之以“生态”等字语,但在实际工作中,它们却执行着生态管理的职能。

为便于了解《周礼》职官体系,需要对其官属即官员的归属略加介绍,因为它对诸职官的权责范围起着决定性的作用。孙诒让《周礼正义·大宰》云:“属犹言属别,谓以爵秩尊卑相领隶。”学界据此而将《周礼》之官属自上而下地分为总属、分属、当官之属和冗散之属四个层次[6]。总属是宏观的领属关系,乃《小宰》所云“官府之六属”,即天、地、春、夏、秋、冬等六官。六官之长大宰、大司徒、大宗伯、大司马、大司寇和大司空的爵秩为卿,其属官的爵秩均在其下,一官之内,“大事则从其长”。六卿各有副贰,也以尊卑相领,分别为小宰、小司徒、小宗伯、小司马、小司寇和小司空,爵秩均为中大夫。《大宰》云:

乃施法于官府,而建其正,立其贰,设其考,陈其殷,置其辅。

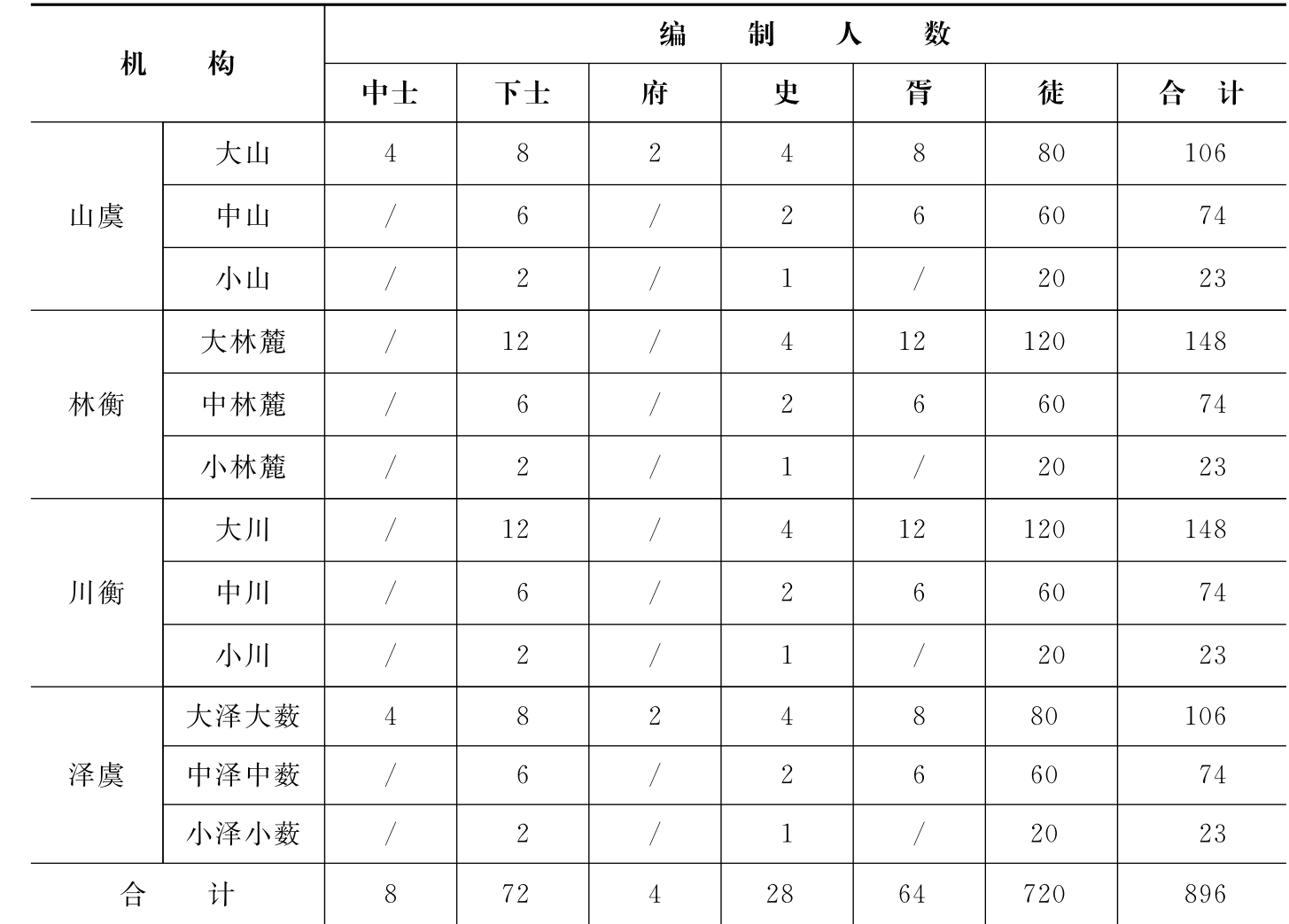

郑玄谓正即大宰等六卿;贰即六卿之副贰,为小宰等;考为更次一级的助手,“考,成也,佐成事者”,分别为宰夫、乡师、肆师、军司马、士师等,爵秩均为下大夫;殷乃众士,辅乃“庶人在官者”,即辅助士治事的府、史等(见表7-1)。分属是一官之内的次一级的领属关系,如春官中,大祝为祝官之长,爵为下大夫,其下有爵秩低于下大夫的小祝等官。当官之属是再次一级的领属关系,指某一官吏与其属员的关系。如官正爵为上士,其属员有中士、下士、府、史、胥、徒等若干人。冗散之属为政府编制之外的冗散人员的隶属关系。这种严密的领属关系确定了每个官员在等级制度中的位置及职权[7]。下面,根据《周礼》所载,将其生态职官分别加以简略的考述。

1.天官冢宰

天官冢宰又称大宰,系百官之长。《天官冢宰》:

惟王建国,辨方正位,体国经野,设官分职,以为民极,乃立天官冢宰,使帅其属而掌邦治,以佐王均邦国。

郑玄注曰:“冢,大也。宰者,官也。天者,统理万物”;“变冢言大,进退异名也。百官总焉则谓之冢,列职于王则称大。”宰在文献中出现较早,商时期甲骨文和金文中即已存在,但只是宫内事务官。《史记·殷本纪》:“帝武丁即位,思殷复兴,而未得其佐。三年不言,政事决定于冢宰。”周公就曾以武王母弟的身份为诸宰之首,总管宫内事务。《左传》定公四年(前690年):“武王之母弟八人,周公为太宰。”而且,周公与周王关系密切,颇受信任,甚至可代周王传命及参与外廷事务。《艺文类聚·帝王部二》引《帝王世纪》云:“成王元年,周公为冢宰,摄政。”同时,冢宰职官体系也渐趋完备,《周礼》所载大宰直属各级职官已有200余人(见表7-1)。

表7-1《周礼》六卿官属(总属)单位:人

据《周礼》,大宰“掌建邦之六典,以佐王治邦国”,具体“以八法治官府”、“以八则治都鄙”、“以八柄诏王驭群臣”、“以八统诏王驭万民”、“以九职任万民”、“以九赋敛财贿”、“以九式均节财用”、“以九贡致邦国之用”、“以九两系邦国之民”,并在每年正月将其职守公示于众,“岁终,则令百官府各正其治,受其会”。每3年召开所属百官之长会议,全面考核其工作业绩,根据其治绩的优劣,予以奖惩,即“三岁,则大计群吏之治诛赏之”。可见,大宰所司之职主要为政治和经济方面的,其中以后者为主,是乃《礼记·王制》所称的“冢宰制国用,必于岁之杪,五谷皆入,然后制国用”。因此,大宰的基本职责是辅佐天子治理国政,为朝廷制定平衡国家物资等项法令制度。

在大宰及其所属职官中,与生态环境或生态资源保护、利用相关的,主要有大宰、兽人、鳖人和医师等。《大宰》:

大宰之职,……以九职任万民:一曰三农,生九谷。二曰园圃,毓草木。三曰虞衡,作山泽之材。四曰薮牧,养蕃鸟兽。

“九职”即百姓藉以谋生的九种职业。“任”,郑玄谓“犹事也”;贾疏《大宰》“六曰事典,以富邦国,以任百官”曰:“任谓任使,任使即事也”;而孔颖达则云:“事,犹立也。……欲使百官皆立其功也”。上述解释均成立,任凭百姓从事各种职业,可以达到“立其功”即富裕的目的。“九职”中,与生态资源或环境相关联者,乃所谓的“三农”、“园圃”、“虞衡”和“薮牧”,大致相当于今天的农业、林业和畜牧业。东汉郑众注“三农”为“平地、山、泽”,贾公彦疏则云:“三农谓农民于原、隰及平地三处营种”,都是说充分利用一切可能的土地资源,从事广义的农业生产;任“园圃,毓草木”,“谓在田畔树菜蔬果蓏者”;“‘薮牧养蕃鸟兽’者,谓在薮牧之民事

业,使之长养蕃滋飞鸟走兽而已”。

上述“三农”、“园圃”、“薮牧”,俱言大宰任使百姓根据地形、土地等实际情况,充分利用不同的生态条件发展农业、畜牧业和园圃生产,其间与生态的联系是不言而喻的。但如何理解大宰之“虞衡,作山泽之材”呢?郑玄注曰:“虞衡掌山泽之官,主山泽之民者。”贾疏云:“郑既云‘虞衡掌山泽之官’,复云‘山泽之民者’,欲见虞衡是官,非出税之人,以山泽之民无名号,故借虞衡之官,以表其民所在者任山泽之万民。山虞、泽虞之官,非是以任出税之物,但主山泽之民也。”贾公彦之疏未必允当。因为:

其一,所谓百姓“名号”者,三农、园圃和薮牧之民皆无,为何独山泽之民需“借虞衡之官,以表其民所在者任山泽之万民”,而其他地区之万民则毋需借其相应之官“以表其民所在者”任之?

其二,“任山泽之万民”的目的为何?难道不是“以任出税之物”?前人认为,《周礼》乃理财之书,“《周官》一书,理财者居半”(《陆九渊集·语录下》)。顾颉刚也说“《周官》最重视理财,可以说没有一个角落不曾着眼”于理财[8]。在《周礼》中,山林川泽已是官府一项重要的收入来源,《周礼》诸职官如山虞、林衡、川衡、泽虞的职责中,就有税收管理一项。如《闾师》:“凡任民任农,以耕事贡九谷;任圃,以树事贡草木;……任牧,以畜事贡鸟兽;……任衡,以山事贡其物;任虞,以泽事贡其物。”贾公彦对此所作的解释则是:“谓任使万民各有职事,有职事必有功,有功即有贡,故此论贡之法也。”

其三,据《地官司徒》相关篇目,虞衡的主要职责与作用是管理和保护山泽资源,以山虞、泽虞之官主山泽之万民,其中也就赋予了山泽之万民的生态保护责任。因此,笔者以为,山泽之民同虞衡之官一样,具有保护山泽之意,而虞衡既掌山泽,又主管保护山泽之万民。

兽人、渔人、鳖人为冢宰所属职官,诸官之中士、下士等属员,其人数由几十人到百人不等,其主要职权是负责以时田猎和捕获鱼、鳖,以供王府和祭祀之需。但据《周礼》之《兽人》、《渔人》及郑注、贾疏,兽人等猎获兽、鱼等物是有一定前提的:

第一,“辨其名物”,即“野兽皆有名号物色”,对之加以认真的辨识是兽人等职责之一。此一规定,有利于了解并深入认识生态资源特别是动物资源。正是由于长期的“辨其名物”实践,古人认识到“狼膏聚,麋膏散,聚则温,散则凉”等生物特性及其功效,并将之用于“救时之苦”,所以兽人才有“冬献狼,夏献麋,春秋献兽物”的相关职责。

第二,取之以“时”。兽人“掌罟田兽,……时田则守罟”;渔人“掌以时渔为梁”,“以时取之”。

另外,在冢宰属官之中,还有专门掌医事的职官——医师、疾医和兽医。“医师掌医之政令,聚毒药以共医事。凡邦之有疾病者、疕疡者造焉,则使医分而治之”;“疾医掌养万民之疾病,四时皆有疠疾。春时有痟首疾,夏时有痒疥疾,秋时有疟寒疾,冬时有漱上气疾。……凡民之有疾病者,分而治之,死终则各书其所以,而入于医师”;“兽医掌疗兽病,疗兽疡”(《周礼》之《医师》、《疾医》、《兽医》),但据贾公彦疏,兽医“唯疗家畜,不疗野兽”,也就是百姓家中用于农业生产的畜兽或国家禁苑之兽,与今天对野生动物进行医治的保护不可同日而语。

2.地官司徒

司徒,金文多作“司土”。据《地官司徒》,司徒的职责是“帅其属而掌邦教,以佐王安扰邦国”。郑注:“象地所立之官。司徒主众徒,地者载养万物。”贾疏称地官所立之官“皆法地”。因此,司徒的主要职责,就是掌管人民的教化和土地资源,其中后者包括园林、山场和牧地等在内[9]。还有学者则干脆认为:“司徒简单说来就是农官。金文作司土,司徒都是主农之意。司土就是管理土地,司徒就是管理在土地上以从事劳作的农业生产者。这在《地官·司徒》这一部分的记述中是讲得很具体明白的。至于教化一项,也是与土地的种植等等密切相关的。”[10]

据《大司徒》,地官司徒之长——大司徒,总“掌建邦之土地之图,与其人民之数”,其中涉及生态者主要有:

第一,“以天下土地之图,周知九州之地域广轮之数,辨其山林、川泽、丘陵、坟衍、原隰之名物”。也就是对国土总的情况有一个全面的了解和掌握,辨别不同地形及其所产名物,这是搞好国土整治、规划和利用的前提与基础。那么,用什么方法来辨别“名物”呢?这就要运用所谓的“土会之法”:

以土会之法,辨五地之物生。一曰山林,其动物宜毛物,其植物宜阜物,……二曰川泽,其动物宜鳞物,其植物宜膏物,……三曰丘陵,其动物宜羽物,其植物宜覈物,……四曰坟衍,其动物宜介物,其植物宜荚

物,……五曰原隰,其动物宜裸物,其植物宜丛物。

何为“土会之法”?贾疏曰:“会,计也,以土地计会所出贡税之法。贡税出于五地,故须说五地所生不同也,故云以土会之法也。”也就是根据土壤的质地等性质、所处位置和数量等自然的、人文的综合因素,来核定交纳赋税的办法。但从上列“五地”之名称看,这种“土会之法”虑及的,当以土地所在的地理位置或地势为多。“土会之法”把人类、动植物和水土的关系讲得十分透彻,包含着相当可贵的科学内容,为人们在规划农田水利、辨别土宜及防止水土流失等方面都提供了许多宝贵的经验。

第二,“以土宜之法,辨十有二土之名物,以相民宅,而知其利害,以阜人民,以蕃鸟兽,以毓草木,以任土事。辨十有二壤之物,而知其种,以教稼穑树艺”。所谓“土宜”,就是各种土地对不同人、物各有所宜。贾疏云:“十二土各有所宜不同,所出之物及名皆异”;孙诒让《周礼正义·大司徒》曰:“即辨各土人民、鸟兽、草木所宜之法也。”郑注“蕃,蕃息也。育(毓),生也。任,谓就地所生,因民所能”。可知大司徒此一职责,就是让人民、鸟兽、草木在其所宜的土地上稼穑、蕃息。

第三,把包括稼穑、树艺、作材、阜蕃等生态职责在内的十二“职事”公诸“邦国都鄙”,接受“万民”的监督。虽然十二职事和大宰“以九职任万民”中的八职相重叠,但据贾疏,因为大宰系“尊官”,只限于“总知其数”,而“此司徒是主民之官,亲自颁行”十二“职事”目的是在于实践即执行,所以“大宰既掌之,此又重掌者”并向“邦国都鄙”公布,其“义各有异也”。

地官司徒共有职官7 8,为“六卿”之中官职最多的一卿。除大司徒之外,其他具有生态资源管理和利用职能的职官还有:

载师、县师,皆主举国境内的土地利用,前者有上士、府、徒等共7 8人,后者则达百人。载师“掌任土地之法”,在于提高土地的利用率。《载师》:“凡宅不毛者有里布,凡田不耕者出屋粟,凡民无职事者,出夫家之征。”贾疏曰:“以草木为地毛,民有五亩之宅,庐舍之外,不树桑麻之毛者,罚以二十五家之税布。”据郑注,对不尽心于土地者处之以“出夫家之征”,目的在于“令宅树桑麻”,促进土地利用;据《县师》,县师“掌邦国都鄙稍甸郊里之地域,……凡造都邑,量其地,辨其物,而制其域”,亦即控制公卿大夫等土木工程对土地占用的规模,并根据占用地之“名物”的情况“而制其域”,限制其占用土地的区界范围,尤其是“名山大泽不以封”。

司市为主管市场交易的专门官职。《司市》:司市“掌市之治教政刑,量度禁令。……凡市伪饰之禁,在民者十有二,在商者十有二,在贾者十有二,在工者十有二”。据郑注、贾疏,“四民”十二禁中就包括禁止贸易动、植物等自然资源,具体可从以下两方面来理解:一为《礼记·王制》所言的“五谷不时,果实未孰,不粥于市;木不中伐,不粥于市;禽兽鱼鳖不中杀,不粥于市”;二为如《礼记·月令》孟春之月“禁止伐木。毋覆巢,毋杀孩虫、胎、夭、飞鸟,毋麋,毋卵”和《礼记·王制》“獭祭鱼,然后虞人入泽梁”等“时禁”。五谷、果实、树木和禽兽鱼鳖等只有在长大、成熟后,方可在一定的时间内收获、交易,如“草木零落”的季秋时节,才能“伐薪为炭”。当然,这只是针对正常年份而言的,灾荒时期则不受此限制。如大司徒掌管赈济灾荒,“以荒政十有二,聚万民”。十二种救荒措施中,就含有“舍禁”:“大荒、大札,则令邦国移民通财、舍禁”[11],即“谓山泽之内,旧遮禁不听人入者,令皆舍而不禁,容民去蔬食也”(《周礼·大司徒》及贾疏)。

遂人。“《周官》中最重要的部分是地方制度”[12]。按周代制度,京城百里内为“乡”,共六乡;百里以外二百里之内为“遂”,共六遂,是直属于王的;遂以外为“稍”、“县”、“都”,是卿、大夫及王子、弟的采邑。遂之长为遂人,爵中大夫;每遂有遂师,管理政务。《遂人》:“遂人掌邦之野,以土地之图,经田野”,“辨其野之土,上地、中地、下地,以颁田里”,“教之(即百姓——引者注)稼穑”。规定:“凡治野,夫间有遂,遂上有径。十夫有沟,沟上有畛。百夫有洫,洫上有涂。千夫有浍,浍上有道。万夫有川,川上有路,以达于畿。”遂等为通水之沟渠,径等为交通之路径,要求道路“皆有地域沟树之”。可见,遂人主要负责国土的整治与规划工作,对田间遂、沟、洫、浍、川等水利灌溉渠道进行管理,其中包括在沟渠、道路两旁植树造林。

草人,掌管田地除草和土地利用。郑注《草人》:“草,除草”,说明草人负有除草之责。《草人》又云:“草人掌土化之法,以物地,相其宜而为之种。凡粪种,骍刚用牛,赤缇用羊,坟壤用麋,渴泽用鹿,咸舄用貆,勃壤用狐,埴垆用豕,强坚用蕡,轻燢用犬。”即草人还有根据各地土质的不同而指导用肥和发展农业生产的职责。

稻人。种植水稻离不开水利。因此,根据《稻人》,冠之于“稻”字的职官——“稻人”——的主要职责就是“掌稼下地,以潴畜水,以防止水,以沟荡水,以遂均水,以列舍水,以浍寫水,以涉扬其芟,作田。凡稼泽,夏以水殄草而芟夷之。泽草所生,种之芒种。旱暵,共其雩敛。丧纪,共其苇事”。概而言之,就是兴水之利,防水之害。具体地说,则包括以下几点:

首先,保证水之蓄泄畅通,满足稼穑水利之需。

其次,藉水之“利”除害,夏季高温时节“以水殄草而芟夷之”。

再次,“泽草所生,种之芒种”。郑司农云:“泽草之所生,其地可种芒种。芒种,稻麦也。”贾疏:“水钟曰泽,有水及咸卤,皆不生草,即不得芒种,故云草所生。”足见“泽草所生,种之芒种”,就是在适宜的“下地”种植水稻。

最后,“旱暵,共其雩敛。丧纪,共其苇事”,即求雨、止雨。稻是水谷,夏季生长需要充沛的水量,一旦出现旱情,按古代之法,则要举行雩祭即求雨仪式。求雨是“巫”之职责,其仪式应由“巫”主持[13],但稻人乃“掌稼下地”的水利专官,所以由巫与稻人“共其雩敛”。岁、月、日、星辰、历数称五纪,《尚书·洪范》:“五纪,一曰岁,一曰月,一曰日,一曰星辰,一曰历数。”孔颖达疏:“凡此五者,皆所以纪天时,故谓之五纪也。”《说文·艸部》:“苇,大葭也。”《广韵·尾韵》:“苇,芦苇。”孔颖达疏《诗经·七月》“七月流火,八月萑苇”曰:“初生为葭,长大为芦,成则名为苇。”郑玄注“共其苇事”说“苇以闉圹御湿之物”,闉即塞,圹为坟墓,芦苇有防御潮湿的功效,所以被用于墓葬,同时也被用来防洪。另据《吕氏春秋》商汤始得伊尹“熏以萑苇”、蔡邕《独断》驱鬼时用“苇索”等记载,芦苇还有驱邪的作用。丧纪就是五纪失常,阴阳失衡,雨水失时,以致水潦成灾;“共其苇事”就是稻人在“丧纪”的情形下,一方面与巫一并持“苇”祈晴、止雨,同时又要用芦苇等物资防御洪水。

在《周礼》所有的职官中,与现代意义上的生态保护最为接近的职官当为虞衡,即山虞、泽虞、川衡、林衡等。郑注、贾疏《地官司徒》云:虞,度也,度知山、泽的大小及其物产;衡,平也,保护山林诸物的平衡。“建置(山虞、林衡和川衡——引者注)这类职官的主要目的在于‘平其守’,又以‘衡’为名,既‘平’且‘衡’,可知古人对生态保护之关切”[14]。

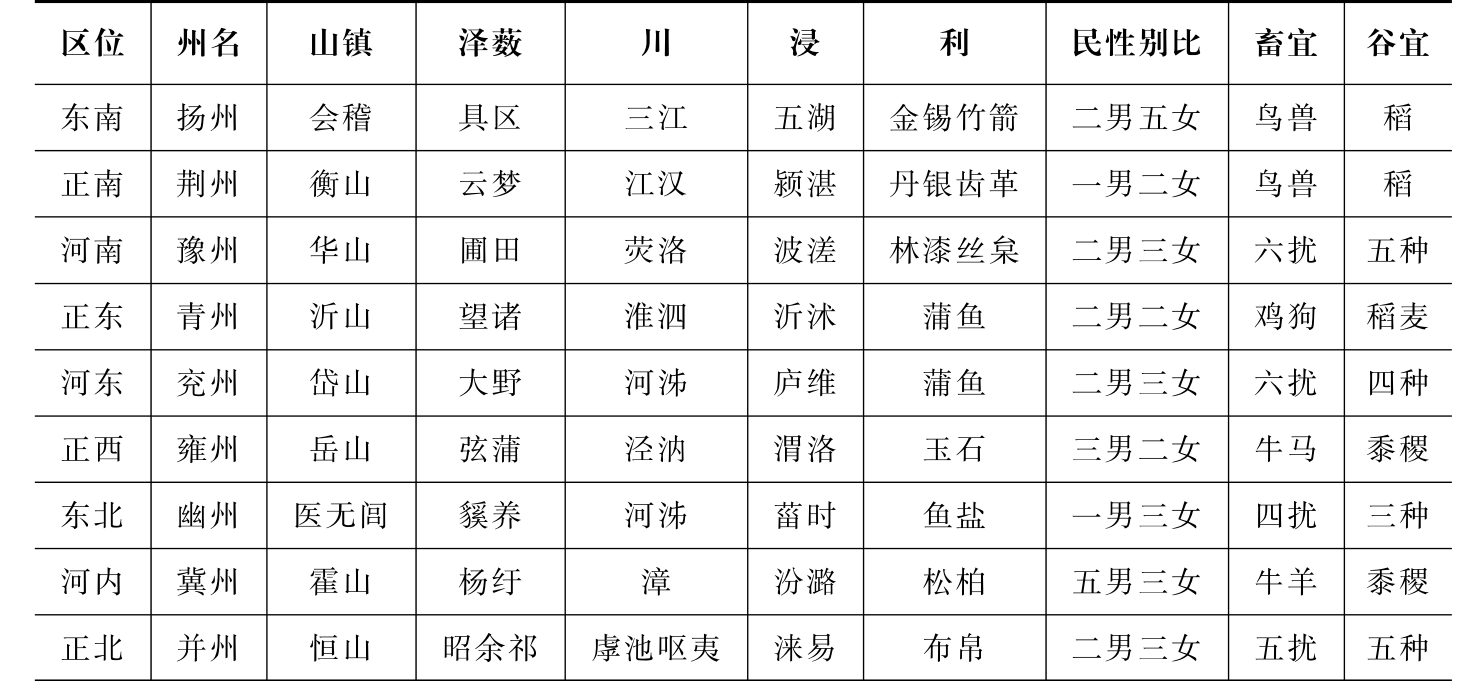

据《地官司徒》,山川沼泽因其大、中、小而都配有一定的人员以分别守护之,山虞、泽虞、川衡和林衡编制人员共计近900人(见表7-2)。《山虞》:山虞“掌山林之政令,物为之厉,而为之守禁。仲冬斩阳木,仲夏斩阴木。凡服耜,斩季材,以时入之。令万民时斩材,有期日。凡邦工入山林而抡材,不禁。春秋之斩木不入禁。凡窃木者有刑罚”。即山虞掌管制定管理和保护山林的政策、法令与条例,包括关于森林采伐的法令和惩治滥伐林木者的法令。根据各种林木生长的特殊环境,为那些守护山林且从事山林生产的工作人员设立各种禁令,划定范围界限,不准他人擅自进入。仲冬(农历十一月)砍伐在山南生长的树木,仲夏(农历五月)砍伐生长在山北的树木。草木零落的十月,百姓才可进入山地斩伐树木,且不能超过一定的时限。不过国家因工事需要而进山选砍适当的木材,则不受上述时间的限制。若非万民入山采伐之时而盗伐山林者,则要处之以刑罚。山虞为管理山林的职官,因此春秋时节百姓砍伐山林“守禁”以外的四野树木,则不在其管禁的范畴之内,具体由林衡来负责。

表7-2 《周礼·地官司徒》所载虞衡编制

《林衡》:林衡“掌巡林麓之禁令,而平其守。以时计林麓而赏罚之。若斩木材,则受法于山虞,而掌其政令”。麓即山脚,毛传《诗经·旱麓》“瞻彼旱麓”云:“麓,山足也”。清人段玉裁《说文解字注·林部》“麓”谓“盖凡山足皆得称麓”。又有把生长在山脚的树木称为麓者。如《说文·林部》“林属于山为麓”;《风俗通义·山泽》:“麓,林属于山者也”。由此二义,引出“麓”之第三意:看护山林或苑囿的吏员。《说文·林部》释“麓”为“守山林吏也”;三国韦昭注《国语·晋语》“主将适蝼而麓不闻”云:“麓,主君苑囿之官”。这里麓的“守山林吏”之意,正是从《周礼》林衡“掌巡林麓之禁令”的职责发展而来的。林衡主要负责山麓及平地林木的管理与保护,但据贾疏,具体执行守护各个地区林麓任务者乃平民,并且因为“林麓在平地,盗窃林木多者,故须巡行者众,以是胥徒特多”于山虞之胥徒数量。林衡则负责按时考核他们守护林麓的功绩,有功者赏之,林麓受损者则罚之。“若斩木材,则受法于山虞”,表明砍伐林木,必须遵守山虞制定的采伐法令。可见,山虞与林衡间存有一定的隶属关系,山虞有制定法令的权力,由山虞制定的法令对林衡具有约束作用,林衡则为具体法令的执行者,没有制定法令的权限,只“受法于山虞”。

川衡。据《说文·川部》,川乃“贯穿通流水”之处,即河道;郑玄注《地官司徒》谓川为“流水也”。在《周礼》中,掌管河流的职官称川衡,在某些地区“泽与川连者,则川衡兼掌之”。所以,《川衡》在记载川衡的职责时说:“川衡掌巡川泽之禁令,而平其守。以时舍其守,犯禁者执而诛罚之。”贾公彦疏“平其守”为“平知川之远近宽狭及物之所出”,涤除九州之川,使“泉源无拥塞矣”;“‘舍其守’谓川衡之官时复巡行所守之民,当案视其所守,守人当于其舍,申重戒饬之也”。可见,川衡的主要职责是保证河流的畅通,而不是以往学者所言的“保护川泽动植物资源”。同时,川衡和林衡一样,具体执行任务者也是民间百姓,川衡的责任就是按时巡查“所守之民”,并多加申饬、教育,让他们恪守职责,而对于其中违禁者则严惩不贷。另据贾疏,由于“川路长远,巡行劳役”,川衡“官及胥徒多”至与林衡官胥徒同,大、中、小川编制分别有14 8人、7 4人和23人。

泽虞。“泽”为地洼聚水之所,如湖泽等。《周礼》中掌管湖泽的职官称泽虞,具体负责制定管理与保护湖泽资源的政策法令,在湖泽周围设立藩篱界限,并任命当地居民对之加以守护,按时占取,向王府交纳皮角珠贝等产品,以抵充赋税,“然后得取其余以自为也”。是为《泽虞》中所云的“泽虞掌国泽之政令,为之厉禁,使其地之人,守其财物,以时入之于玉府,颁其余于万民”。另据贾疏,与河流呈线状分布而悠远不同,湖泽的片状分布,使得和巡行河川相比,湖泽巡行处较近,所以巡行大泽的胥徒远比巡行大川的胥徒要少。

负责保护野生动物的职官是迹人:“迹人掌邦田之地政,为之厉禁而守之。凡田猎者受令焉,禁麛卵者,与其毒矢射者。”郑玄说:“田之地若今苑也”。贾疏则曰:“有禽兽之处则为苑囿,以林木为藩,罗使其地之民遮厉守之。故郑云‘田之地若今苑也。’”可见,迹人所掌之苑囿,并非后来意义上的园林,其内的动物亦非设园后所豢养,而是在全国范围内禽兽经常出没的山泽等处因地而置,并颁布法令,禁止猎取孕兽、幼兽和攫取鸟卵,以及倾覆鸟巢和使用毒箭,以保护其内的野生动物种群能够正常地生长、繁衍。因此,所有的田猎活动必须遵守四时禁令,由夏官司马所属相应职官依时主持田猎,而且严禁探取禽卵和猎杀幼小禽兽,不得用毒药射杀禽兽等。而后来意义上的园囿内所养的禽兽则由囿人专职管理。《囿人》:“囿人掌囿游之兽禁,牧百兽,祭祀丧纪宾客,共其生兽死兽之物。”囿内的百兽主要用于祭祀、宴乐观赏等。

廾人。金玉等矿产资源是财富的象征与代表,国家因此一般严加控制,不肯轻易放手民间开采;另一方面,任凭私人胡乱开采矿产,容易导致水土流失,发生灾害。如西汉时期的贡禹,就批评了当时社会上肆意采矿铸钱直接导致水旱灾害多发的行为(《汉书·贡禹传》)。

在《周礼》中,负责矿产资源保护、利用的职官是廾人。《廾人》:“廾人,掌金玉锡石之地,而为之厉禁以守之。若以时取之,则物其地图而授之。巡其禁令。”

廾人还肩负着金玉等矿产资源产地——山地——的保护任务,在其周边设立藩界,让当地百姓守护,并向守护者申明禁令。采掘矿产也有严格的时间规定,采挖者要按照廾人所授的矿藏分布地图而有序地进行。

3.春官宗伯

据《春官宗伯》,宗伯及其属官为礼官,专“掌邦礼,以佐王和邦国”。春官属官7 0,在六卿中,其属官数量次于地官和夏官之属,位居第三,但其职责大多专司吉、凶、宾、军、嘉“五礼”之某一方面,与生态资源的管理、保护与利用干系并不十分密切,但也有少数职官的个别职守部分地间接涉及生态。如据《大宗伯》,春官之长大宗伯总掌国家天地人神鬼之礼,其中的“以礼乐合天地之化,百物之产,……以谐万民,以致百物”的职责,就是以人事顺应天地万物,以求得天人和谐,百物不竭,其职责即与生态关联密切。但这在春官属官所有的职责中甚为稀少。

4.夏官司马

职官司马为武官,掌管军政与军赋。司马早在殷商时期就已经出现,《史记·周本纪》记载武王在牧野誓师曰:“嗟!我有国冢君,司徒、司马、司空。”在《周礼》中,夏官司马及其属官主“掌邦政,以佐王平邦国”。贾公彦疏之云:“夏,整齐万物,天子立司马,共掌邦政,政可以平”,所掌之职仍限于军事领域。但在司马所属65职官中,有些职官的职能却旁及生态资源的管理和保护,只是这些部分性的生态职能,大多表现为对生态资源的调查和基本情况的掌握等方面。

火政为司爟所司五职之一。《司爟》:司爟“掌行火之政令,四时变国火,以救时疾。季春出火,民咸从之。季秋内火,民亦如之。时则施火令。……凡国失火,野焚莱,则有刑罚焉”。《说文·火部》云:“举火曰爟”。古代祭祀多爟火。《吕氏春秋·本味》:“爝以爟火,衅以牺猳。”高诱注曰:“火者,所以祓除其不祥”;另据《广韵·换韵》:“爟,烽火”。司爟为军事武官——夏官司马——的属官,其职责也应与夏官司马之责一致,以军事方面为主。因此,司爟所掌“行火之政令”当为军事报警烽火,并根据四时的不同而季节性地变化烽火。百姓随意焚烧野草,一则可引起火灾,同时也容易与烽火相混淆,进而导致国家混乱,所以是被严禁的,以身试法者将受到刑法的惩处:“野焚莱,则有刑罚焉”;但司爟会依时发出施火的命令,“时则施火令”,郑玄注“时”为“焚莱之时”,以满足民间生产焚莱之需。可见,司爟掌管民间用火的职责是由其所司军事烽火之责延伸而来的,客观上它却起到了保护森林、草原等生态资源的作用。

《司险》:司险“掌九州之图,以周知其山林川泽之阻,而达其道路。设国之五沟五涂,而树之林以为阻固,皆有守禁”。“五沟”即《遂人》中所载的布于邦国四野之遂、沟、洫、浍、川等,“五涂”即径、畛、涂、道、路等。同遂人一样,司险不仅负责建造五沟、五涂,保证其畅通,而且还要在沟、涂两边植树造林作为藩落,加固诸排灌渠道与道路。只不过从区域范围而言,遂人所司,仅限于京城百里以外、二百里以内的“六遂”之地,而司险所掌则为“九州”,即全国性的。

据《牧师》,牧师掌管牧地,订立、颁布相关禁令,正月协助山虞焚烧牧地陈草以利新草滋生,二月灌溉牧地。“牧师掌牧地,皆有厉禁而颁之。孟春焚牧,中春通淫。掌其政令,凡田事赞焚莱”。

另外,《职方氏》、《邍师》、《山师》、《川师》又载,职方氏主掌九州域内大生态系统,周知境内主要山镇、泽薮、川浸、物产、男女、畜种和谷类等国土资源状况(见表7-3);邍师“掌四方之地名,辨其丘陵坟衍邍隰之名”,这些是生态资源规划、管理和利用的基础与前提;山师和川师分别掌管国土内山林、川泽之名,“山师掌山林之名,辨其物,与其利害,而颁之于邦国”,以便向朝廷贡献“其珍异之物”资源及其名物。

表7-3《周礼·职方氏》所载九州“大生态系统”

5.秋官司寇

据《秋官司寇》,刑官之属秋官司寇及其属官“掌邦禁,以佐王刑邦国”。唐贾公彦《周礼注疏原目》引《汉郑氏目录》曰:秋官司寇“象秋所立之官。寇,害也。秋者,遒也,如秋义杀害收聚敛藏于万物也。天子立司寇,使掌邦刑。刑者,所以驱耻恶,纳人于善道也”。主刑司寇在周初即已设置。《尚书·周官》:“司寇掌邦禁,诘奸慝,刑暴乱”;其《立政》篇又云:“周公若曰:‘太史!司寇苏公,式敬尔由狱,以长我王国,兹式有慎,以列用中罚。’”《左传》成公十一年(前5 80年):“昔周克商,使诸侯抚封。苏忿生以温为司寇”。杜预注曰:“苏忿生,周武王司寇苏公也。”秋官司寇属官66,其职责关涉生态资源者有士师、职金、雍氏、柞氏等。

《士师》:士师“掌国之五禁之法,以左右刑罚。一曰宫禁,二曰官禁,三曰国禁,四曰野禁,五曰军禁,皆以木铎徇之于朝,书而县于门闾”。据郑玄注,“左右,助也。助刑罚者,助其禁民为非也”。表明五禁对刑罚具有辅助、补充的作用。五禁的第四禁为野禁,郑玄注云“野有《田律》”,但又称“其粗可言者”;贾疏:“古之禁尽亡矣”,所以郑注只能“举汉法以况之,……古之禁书具不惟如此”。可见,野禁的具体内容为何,在东汉时已无从知晓,郑玄只得以秦汉时期的《田律》相喻,然野禁究竟与《田律》有无联系,或有多少的联系,我们不得而知。不过,如“野禁”果真与秦汉时期的《田律》具有同样的性质与规定,那么,士师在周代生态保护中的作用可谓十分重要和突出了。

秋官属官中,与地官属官廾人并管矿产资源的是职金。《职金》:职金“掌凡金玉锡石丹青之戒令”,负责相关法规的制定与执行,对违规者进行处罚。据贾公彦疏,职金与廾人在矿产资源的管理方面有明确的职责分工:地官廾人所主为“以时取之”,即负责矿产的开采,而职金所司乃“主其藏”即负责矿藏的保护,从而在矿产资源的管理方面,形成“二官共主之”的局面。

秋官属官雍氏,从郑玄注《周礼·秋官司寇》“雍谓堤防,防止水者”可知,其职责是“掌沟渎浍池之禁”,具体负责水利、堤防事宜。凡是对农田水利有害的活动都予以禁止,春季下令修筑利于“国稼”及百姓的沟、渎、浍、池,秋季则下令堵塞用以捕获野兽的陷阱。同时,雍氏还兼有“禁山之为苑、泽之沈者”之任,防止民间擅自占山为苑囿和用药毒杀鱼及水虫之属。

《周礼·萍氏》:萍氏“掌国之水禁,……禁川游者”。水禁包含两个方面的具体内容:一是入水捕获鱼鳖不时。根据《月令》等记载,古代捕获鱼鳖等水物有一定的时限,否则就被视为违禁而受到处罚;二是水中或有深泉洪波沙虫水弩等不安全因素存在,随意入水会溺水,因此包括“川游”等在内的行为都被列为“水禁”之列。

《周礼》重视对有益于人类的生产、生活等生态资源的保护,同时对那些于人类生态环境不利或构成威胁的自然资源如猛兽等,也要求予以除却。秋官主刑,扬善除恶,除害也为其职责之一,因此秋官之属肩负着除害的任务应该说是顺理成章的。秋官中,除害的相应职官主要有冥氏、庶氏、穴氏、翨氏、硩蔟氏和柞氏、薙氏等,被除的对象既有动物如猛兽、毒虫、猛鸟等,也有植被如田间杂草等。

冥氏的职责是除猛兽,《周礼·冥氏》所载的具体方法是:“设弧张,为阱擭以攻禽兽,以灵鼓驱之。若得其兽,则献其皮、革、齿、须备。”郑注:“弧张,罿、罦之属。”罿、罦,《说文》将之归于“网”部,均为古代设有机关的捕获鸟兽之网。《尔雅·释器》:“罿,罬也。罬谓之罦。罦,覆车也。”郭璞注:“今之翻车也。有两辕,中施罥以捕鸟。”如《诗经·兔爰》:“有兔爰爰,雉离于罿”;《淮南子·主术》:“豺未祭兽,罝罦不得布于野”。就是采用弓箭、绳网诸工具和陷阱、鼓乐等多种手段相惊扰,使猛兽冥然不知而被获。另据贾疏,“猛兽有不得之法,故云若以不定之言也。若得猛兽之时,猛兽之肉不堪人啖,故当献其皮、革、须备也”。而捕获熊罴等冬季蛰伏巢穴的猛兽,则由穴氏专门从事。具体办法是“各以其物火之”,即“将攻之,必先烧其所食之物于其外以诱出之”,如此“乃可得之”,并“以时献其珍异皮革”(《周礼·穴氏》及郑注)。

庶氏的职守为用“嘉草攻”“除毒蛊(即毒虫——引者注)”。据郑注,嘉草即药草,究竟为何,具体未闻。攻除的办法就是燃烧药草,熏驱毒虫。“凡驱蛊,则令之比之”。因为药草有毒,燃熏时于人亦不利,甚至可能导致“杀人众”的恶果,“故须校比之”。郑注曰:“毒蛊,毒物而病害人者。《贼律》曰:‘敢蛊人及教令者,弃市。’”看来,所谓的“校比之”,可能就是对借助“驱蛊”而“杀人”的行为,比照《贼律》而处之以“弃市”。

翨氏和硩蔟氏分别掌管攻捕猛鸟与捣毁夭鸟巢穴之事。翨为鸟类生在翼后缘和尾部的正羽,翨氏以之为官名,不难而知其部分职责与捕获鸟类有关。猛鸟即鹰隼之属,翨氏攻取猛鸟时,“各以其物为媒而掎之”。即把猛鸟喜食之物放在网中,猛鸟飞下捕食则网缠其爪。捕获猛鸟后,将鸟之羽翮,也就是翨献至王府。在《礼记》之《王制》和《月令》等文献中,屡见“不覆巢”、“无覆巢”等记载,即不要捣毁鸟巢,以保护鸟类产卵、孵化。而《硩蔟氏》中的硩蔟氏,则专门负责捣毁鸟巢的任务,但这与《礼记》之载并不相乖,因为硩蔟氏所捣毁者为夭鸟之巢。据郑注和贾疏,所谓的“夭鸟”,就是夜间“恶鸣之鸟,若鸮鵩”者,人们视之为不吉祥的征兆,所以国家不惜设立专门职官,掌管“覆夭鸟之巢”之事。

秋官司寇属官柞氏掌管“攻草木及林麓”的政令,除却土地上的杂草和树木。据贾疏,“攻草木及林麓”的目的,“皆拟后年乃种田”,是垦辟土地之首需。然而,即使是这类的除草木,也有一定的时间等规定,“除木者,必先挍剥之”,“夏日至,令刊阳木而火之。冬日至,令剥阴木而水之”,“使其肆不生”;除草则在春、秋之时各以水、火溽、焚之,以之为粪肥田,以利“土和美”。中国古代利用有机肥的历史悠久,据专家考证,殷墟甲骨文中就有“粪田”二字;《诗经·良耜》中有“以薅荼蓼,荼蓼朽止,黍稷茂止”的诗句,表明当时已经知道并实际运用了腐烂荼蓼以肥田的方法;又《礼记·月令》曰:除草以水、火,烧灰、浸泡、沤腐,不仅可以杀草,而且还“可以粪田畴,可以美土疆”。

《周礼·薙氏》:薙氏“掌凡杀草之政令”,“春始生而萌之,夏日至而夷之,秋绳而芟之,冬日至而耜之”。“萌之”即春季杂草刚萌芽时而斫之;“夷之”乃夏季杂草生长之时用鉤鎌等农具锄歼之;据郑注,“(草)含实曰绳”,“芟之”即“迫地芟之也,……芟其绳则实不成孰”;“耜之”即“耜之以耜”,冬季用耜锄划冻土,一则可以破坏杂草根,二则可使“地和美”而利“春种”。并且“以水火变之”相辅,“以火烧其所芟萌之草,已而水之,……利以杀草,如以热汤”,“则其土亦和美”。据贾公彦疏,虽然柞氏也“掌攻草木”,但与薙氏所主有所异,“此柞氏与薙氏治地,皆拟后年乃种田,但下有薙氏除草,此柞氏攻木兼云草者,以攻木之处有草兼攻之,故云草也”,二者有明确的职责分工,但其目的则是一致的,即“除恶”而使“土和美”。

6.冬官司空

职官“司空”,金文作“司工”,西周始置,春秋战国时沿置,后世沿袭但迭变,主要执掌工程事宜。《周礼》产生于战国晚期,时局纷乱,且中经秦朝始皇帝“焚书”、“坑儒”和秦末年兵燹,其命运注定多舛。西汉初年,统治者“开献书之路”,复得《周礼》,然其《冬官司空》已散佚,汉政府虽出千金购之而不得。于是,好事者河间献王刘德便以《考工记》而补之,是为今之所见《冬官考工记》。笔者妄揣,缀补者之所以把《考工记》补入《周礼》之《冬官》部分,所据殆为《考工记》之“国有六职,百工与居一焉”的记载,郑玄注之云:“百工,司空事官之属,于天地四时之职亦处其一也。司空掌营城郭,建都邑,立社稷宗庙,造宫室车服器械。”然《考工记》乃一记百工之事的科技文献,与《周礼》作者之旨趣和冬官司空的职责均差异甚大。因此,将《考工记》附诸《周礼》之《冬官》,显系不妥。另据《荀子·王制》载,“论百工,审时事,辨功苦,尚完利,便备用,使雕琢文采,不敢专造于一家,工师之事也”。可见,“掌百工器用耒耜弓车之属”乃工师之事,与冬官司空无干。那么,冬官司空的职责究竟为何呢?我们不妨尝试从旁侧理推之:

首先,《小宰》载:“冬官,其属六十掌邦事,大事则从其长,小事则专达。”可知冬官司空下属职吏有60。然而,何谓邦事?《小宰》又载云:“以官府之六职,辨邦治:……六曰事职,以富邦国,以养万民,以生百物。”可见,冬官司空掌管邦事,以富国、养民、生物。

其次,《礼记·王制》曰:“司空执度度地,居民山川沮泽,时四时,量地远近,兴事任力,凡使民,任老者之事,食壮者之食。”

郑玄注云:“司空,冬官卿,掌邦事者。度,丈尺也。山川沮泽,时四时,观寒暖燥湿。沮,谓莱沛。量地远近,制邑井之处。事,谓筑邑、庐、宿、市也。任老者之事,食壮者之力,宽其力,饶其食。”

孔颖达疏云:“司空执丈尺之度,以量度于地居处于民,观山川高下之宜,沮泽浸润之处,又必以时候此四时,知其寒暖。”

清人孙希旦则认为:“山川有阴阳向背之宜,沮泽有水泉灌溉之利,候四时以验其气候寒暖之异,量远近以定其序、井、邑、居之处,此皆度地之事也。度地既定,然后兴役事,任民力,而筑为城郭宫室以居之。任老者之事,宽其功程,食壮者之食,优其廪给,此又承‘兴事任力’,而言其宽恤之政也。”

郑玄等人所言设置司空的目的,与《小宰》篇所云司空的职责较为接近。

最后,《尚书·周官》:“司空,掌邦土,居四民,时地利。”孔安国注曰:“冬官卿主国空土,以居民士农工商四人,使顺天时,分地利,授之土,能吐生百谷,故曰土。”

综上所述,可知:

其一,司空所掌“邦事”乃“邦土之事”,也就是《后汉书·百官志一》所载的“水土事”——“四方水土功课”等,而以“营城起邑”为其首,即《礼记·王制》所载诸事。司空根据山川四时等自然具体情况,“量远近以定其庐、井、邑、居之处”,适度地兴力役、筑城郭宫室以居民,使百姓安居乐业、富裕,与《考工记》所载百工之职的内容和郑玄“立社稷宗庙,造宫室车服器械”之注不一。唐代学者孔颖达已注意到此一区别,他在注《尚书·周官》“司空掌邦土”时说:“《周礼》冬官亡,《小宰》职云六曰冬官,掌邦事。又云六曰事职,以富邦国,以养万民。马融云事职掌百工器用耒耜弓车之属,与此主土居民全不相当。”而与贾疏《周礼·考工记》引郑玄语“司空者,……使掌邦事,亦所以富立家,使民无空者也”更是南辕北辙。但据刘昭注《后汉书·百官志一》引马融语:司空“掌营城郭,主司空土以居民”。看来,对司空究竟所司为何这一问题,马融的认识也是不甚清晰。

其二,掌管道路。《左传》襄公三十一年(前5 4 2年):“司空以时平易道路”,可见主持道路的修筑工程是司空的另一职责。《国语·周语中》也把“视涂”作为司空的要责,韦昭注《国语·周语中》“司空不视涂”曰:“司空,掌道路者”,其中包括在川上架梁通途。“凡天下之地埶,两山之间,必有川焉。大川之上,必有涂焉”(《考工记·匠人》)。西周卿士单襄公就把陈国“司空不视涂,……川不梁”等渎职行为看作陈国衰败的征象(《国语·周语中》)。

其三,修筑水利工程。《荀子·王制》:“修堤梁,通沟浍,行水潦,安水藏,以时决塞,岁虽凶败水旱,使民有所耘艾,司空之事也。”《管子·立政》:“决水潦,通沟渎,修障防,安水藏,使时水虽过度,无害于五谷,岁虽凶旱,有所秎获,司空之事也。”所以,司空又有主水利工程之事,负责组织兴修堤防、疏浚河道等。据《尚书·舜典》,当年舜命禹司治水之事,赋禹之官位就是司空。又据《国语·周语中》,如果水利设施出现无堤即“泽不陂”等现象,就是司空失职,由此而导致“下水上腾”的水患,必须由司空来承担责任。《韩诗外传》卷8云:“三公者何?曰司空、司马、司徒也。司马主天,司空主土,司徒主人。……山陵崩竭,川谷不流,五谷不植,草木不茂,则责之司空。”

《论衡·顺鼓》引《尚书大传》曰:“城郭不缮,沟池不修,水泉不隆,水为民害,责于地公。”

《白虎通·封公侯》引《别名记》载:“司徒典民,司空主地,司马顺天。”

地公即太傅,也就是《周礼》中的司空。因此,在《礼记·月令》论述“王官之序”时,要求君王在季春之月命令司空“循行国邑,周视原野,修利堤防,道达沟渎,开拓道路,毋有障塞”,进一步加强水利工程的修筑及其设施的维护与管理,“凡沟必因水埶,防必因地埶。善沟者水漱之,善防者水淫之”(《考工记·匠人》),保证泽陂完善、沟浍通达、水潦畅行,更好地防御水、旱灾害,遭罹水灾时泄洪无障,遇到旱魃时灌溉有水,为农作物生长创造好的保障。

另外,根据《国语·周语中》“道无列树”、《韩诗外传》“草木不茂”等语,我们又不难推出司空还兼有“邦土”尤其是沟渠、道路两侧路途的绿化职责。

(三)相关讨论

西周时期,是中国官制的一个转折点,以用天地四时命名的“六官”为标志,西周时期建立了一套完整的官制系统,“经制至周而详,文物至周而备,有一事必有一官”(《文献通考·经籍考七》)。《周礼》中的职官,与自然资源的管理和合理利用有着千丝万缕的联系。首先,《周礼》职官六卿本来就是取法天地的产物。对此,有学者指出:“以天地四时命名的六官,是《周礼》设官分职的总纳,是作者‘以人法天’的自然主义思想的集中表露,即把社会看作是自然的副本,并把自然界的法则施行于社会”[15];其次,《周礼》中的某些职官虽不是真正、完全意义上的生态职官,但这些职官实际上执行着对生态资源进行有效管理与利用的职能,在实践中起着保护生态资源及生态环境的积极作用。综观《周礼》记载的生态职官,我们可得出以下认识:

1.《周礼》中的生态职官具有一定的规模

在既有的研究成果中,人们多注意到“虞衡”的生态资源管理职能,而忽视了《周礼》中其他职官在生态资源管理及利用中的作用。通过以上条理,我们发现《周礼》中有关生态职官的记载是十分广泛的。将之与其他文献,如儒家之《礼记》、《荀子》和法家之《管子》等相关记载结合起来,我们就不难看出先秦时期生态职官的设置较为普遍,且具有相当的规模:

首先,具有生态资源管理和保护作用的职官数量较多,其中天官冢宰所属有大宰、兽人、渔人、鳖人、医师、疾医、兽医等,地官司徒有大司徒、载师、县师、司市、遂人、草人、稻人、山虞、泽虞、川衡、林衡、迹人、廾人等,春官宗伯之大宗伯,夏官司马之司爟、司险、牧师、职方氏、邍师、山师、川师等,秋官司寇之士师、职金、雍氏、萍氏、冥氏、穴氏、庶氏、翨氏、硩蔟氏、柞氏、薙氏,以及冬官司空等,其总数合计至少在4 0以上。

其次,诸职官负责管理的生态资源范围颇广,涉及生态资源的宏观调查与掌握,以及植物、动物、土地、水利和矿产的保护、利用等各个方面。

第一,资源的调查与总体把握方面的职官,主要有地官之大司徒、夏官之司险和职方氏、邍师、山师和川师等。大司徒掌“天下土地之图,周知九州之地域广轮之数,辨其山林、川泽”,司险需“周知”邦国“山林川泽之阻”等大势,职方氏对九州“大生态系统”内的基本情况(如山川、河湖、物产、人口等)了然于胸,邍师“掌四方之地名,辨其丘陵坟衍邍隰之名”,山师则掌管国土内“山林之名,辨其物,与其利害,而颁之于邦国”。这些职官的设置,不仅便于对邦土生态资源的规划、管理和保护,更有利于当局者对全国生态资源的开发与利用。

第二,林业资源的管理方面,夏、商两代已有与林业生产相关的官制和机构;西周时,森林管理和保护机构日趋完善。《周礼》中司徒之山虞、林衡、封人和夏官之司爟、司险等,都为专门负责管理和保护森林资源的职官。其中,封人负责种植和保护王畿都邑与封国之间的边界林;司爟掌火,禁止随意用火,以保护林木与草场;司险非但需要了解与掌握邦国“山林川泽之阻”,并且还负责营造和保护公路与灌溉渠道边的林木。

第三,管理动物资源的职官,如天官之兽人、兽医、渔人、鳖人,地官中的司市、迹人,秋官之萍氏、冥氏、庶氏、穴氏、翨氏、硩蔟氏等。动物资源的管理分两个方面:一是保护方面,如迹人职责之一就是“禁麛卵者,与其毒矢射者”;二是除恶,即除却不祥和危险的鸟兽,如秋官之萍氏、冥氏、庶氏、穴氏、翨氏、硩蔟氏等,就是专门负责这方面工作的职官。由此不难看出,《周礼》在野生动物的管理方面已较为全面与具体。

第四,土地资源的管理。土地是最重要的自然资源,同时又是最重要的生产资料,因而成为人类生存和发展最基本的条件。马克思曾说:“土地是他(劳动者,即人。以下同——引者注)的原始的食料仓,也是他原始的劳动资料库。”[16]农业的发展与土地有着密切的关系,《周易》中就有“万物本乎土”、“百谷草木丽乎土”的思想,表明中国历史早期就十分注重土地和农业作物关系的归纳和总结。《周礼》中载有负责土地资源管理、保护和利用的职官,如地官中的大司徒、载师、县师、草人,夏官中的土方氏、掌固等。诸官分工明确,各司其职。如县师主管建筑工程对土地的征用,控制对土地的无端占用,尤其是对名山大泽的占用;草人在除去土地上杂草职责之外,还掌管土地的施肥,根据不同的土壤,指导施用不同粪肥,以提高土地的肥力;而秋官司寇之属官柞氏、薙氏等,则专司铲除土地上的杂草,并利用水、火,使土质“和美”,为土地的进一步利用创造条件。

第五,水利资源及工程设施的管理。我国很早就建立了管理水利的专门机构,夏朝把管理水、火、木、金、土等五个部门的职官之长称为“职官五正”;商因夏政,称水利管理机构为“水正”(《左传》昭公二十九年)。《周礼》中,管理和保护水利资源的职官有地官之大司徒、遂人、稻人、川衡、泽虞,夏官属官司险,秋官之雍氏,以及冬官司空等,形成了合理利用与保护水资源及其设施的管理体系。如大司徒除掌“天下土地之图,周知九州之地域广轮之数,辨其山林、川泽”外,还肩负整理和保护川泽之任;遂人、司险不仅主管水利工程建设和保证沟渠的通畅,而且还有绿化沟渠堤坝的职责。另外,《国语·周语中》引周《秩官》曰“水师监濯”,韦昭注“水师”为官名,云:“水师,掌水,监涤濯之事也”;而今人来可泓则注称:“水师:官名。又叫萍氏。掌水,监涤濯之事。”[17]《周礼》中,具有水资源管理或保护职责的职官颇多,而负有“监涤濯之事”者却不曾见。“水师”之职不仅与萍氏之责不同,就是与其他水资源管理的职官之职也有距离。因此,以“水师”为“萍氏”,似证据不足。那么,究竟是《周礼》漏记了“水师”一职,还是该官乃《周礼》中的某一职官的异称呢?在缺乏足够文献佐证的情况下,本着存疑的原则,我们姑且不论之。那么,为什么从古代早期社会开始,中国就十分重视水利资源的管理、利用呢?马克思关于“亚细亚生产方式”的一段精辟论述可作为这一问题的注脚:

节省用水和共同用水是基本的要求,这种要求,……在东方,由于文明程度太低,幅员太大,不能产生自愿的联合,所以就迫切需要中央集权的政府来干预。因此亚洲的一切政府都不能不执行一种经济职能,即举办公共工程的职能[18]。

第六,矿产资源的管理,主要有地官之廾人、秋官之职金等。

上述《周礼》职官的生态职能,也可从《礼记·曲礼》类似的记载中得到印证:

天子之五官,曰司徒、司马、司空、司士、司寇,典司五众。天子之六府,曰司土、司木、司水、司草、司器、司货,典司六职[19]。

郑玄注曰:

司土,土均也。司木,山虞也。司水,川衡也。司草,稻人也。司器,角人也。司货,卝人也。……卝人,掌金玉锡石未成器者(即矿产资源——引者注)。

当然,这些生态管理与保护职官的设置,其基本亦即首要的目的,就是为了满足“王者”之需。孙希旦《礼记集解·曲礼》所引吕大临的一段话亦可喻之:

农以耕事贡九谷,则司土受之;山虞以山事贡木材,则司空受之;泽虞以泽事贡水物,则司水受之;圃以树事贡薪、刍、疏材,则司草受之;工以饬材事贡器物,则司器受之;商以市事贡货贿,则司货受之。《周官》司土则仓人、廪人之职,司木则山虞、林衡之职,司水则泽虞、川衡之职,司草则委人之职,司器、司货则玉府、内府之职。

2.《周礼》生态职官具有制度化、法律化的特征

《周礼》中的生态职官不仅达到了规模化,而且还具有制度化和法律化的显著特征。对于《周礼》的某些职官,或有学者对其生态职能持怀疑的态度,认为在当时的条件下,它们不可能肩负起生态保护的任务,遑论制度化了。我们不妨以虞师为例来讨论这一问题。

虞师或虞衡,是对山虞、林衡、川衡与泽虞等主管山川湖泽动植物资源职官的总称。虞师之山虞等职官的具体生态管理职责,《地官司徒》已有相当的载录,而且还有其他文献记载佐证之。如《荀子·王制》等称“虞师之事”是“修火宪,养山林薮泽,草木鱼鳖百索,以时禁发,使国家足用而财物不屈”。《周易·屯》:“六三:即鹿无虞,惟入于林中,君子几不如舍,往吝”;“象曰:即鹿无虞,以从(纵)禽也,君子舍之,往吝穷也”。王弼注:“虽见其禽而无其虞,徒入于林中,其可获乎?……不如舍。往吝穷也。”也就是说,如果田猎没有得到虞人的准允和协助,即使遇到禽兽,也不可妄自捕获,否则就会将自己置于窘境。又据《孟子·万章下》、《左传》昭公二十年(前5 22年)、《孔子家语·正论》等,昭公二十年十二月齐景公狩猎时,曾召唤虞人相伴,虽然虞人以礼之不合为借口而断然拒之[20],但虞人在国君田猎中的作用与意义由此可以想象。另据《庄子·山木》载,庄子一日游于栗林而被虞人所注意,“栗林虞人以吾为戮”。这些文献所记和《周礼》之载完全一致,表明虞衡的生态管理和保护的职责是毋庸置疑的。而且,其管理工作还遵循自然规律,按照自然物的生态节律来开展。如孟春之月乃万物复苏、生长季节,此时,虞人需对山泽进行严格管辖,禁止一切灭绝动物物种的行为。《礼记·王制》:“獭祭鱼,然后虞人入泽梁;……昆虫未蛰,不以火田,不麋,不卵,不杀胎,不殀夭,不覆巢。”《礼记·月令》:季春之月,“命野虞无伐桑柘”;季夏时节,正值树木生长之时,天子“乃命虞人入山行木,毋有斩伐”;仲冬之月,方准人们入山泽猎捕,但也是在虞人的指导下合理、有序地进行。对那些掠夺性采伐资源者,虞人有责任与权力加以制止,并绳之以法,“山林薮泽,有能取蔬食、田猎禽兽者,野虞教道之;其有相侵夺者,罪之不赦”。

制度化还表现为各职官在自然资源管理和保护工作中的分工与密切合作。分工体现在两方面:

一是“六卿”宏观上的分工。六官中,有的重在于教,所以强调伦理道德的感化作用;而有的主刑,对违反规定者处以刑罚。贾疏《天官冢宰》之“设官分职”云:

此谓设天地四时之官,即六卿也,……各有所职,……天官主治,地官主教,春官主礼,夏官主政,秋官主刑,冬官主事,六官官各六十,则合有三百六十官,官各有主。

受此影响,各卿所属职官在执行生态资源管理职能时,也表现出教化、引导和处罚两种手段。

二是具体生态资源保护、管理上的分工。如林业资源的管理、保护主要由山虞、林衡和封人、司爟、司险等职官来负责,它们或掌山川林木,或主平地陆林,或管边疆界林,或司沟渠道路护林,在种植、养护、采伐等方面执行着林木的保护管理职能,有力地保护了林业资源。

各职官在遵守职责分工的同时,还有一定的联系与合作。如矿产资源主要由地官属官廾人和秋官属官职金“二官共主之”,职金“主其藏”,廾人则主“以时取之”即依时开采,以达到保护矿产资源的管理目的,其间的合作应该是十分明显的。又如山虞、林衡,前者主管山林,同时又握有制定林木管理法规的大权;林衡则主要管理平地林木,执行山虞制定的相关林业保护、利用的法令。各职官的职责分工明确、各司其职而又互相配合,较好地保护了森林等资源。

制度化的另一表现就是建立职官考核制度。《周礼》具有丰富的治官思想[21],并建立了一套行之有效的职官考核办法。首先,在每年年初,将各职官的职责公之于众,让百姓监督。据《周礼》记载,主要是把职官的职责悬挂在各显要处,如官府治所、街市巷闾等。《乡大夫》:“正岁,令群吏考法于司徒,以退,各宪之于其所治。”就是将乡大夫之属官职责悬挂于官府。又如《士师》云:

掌国之五禁之法,以左右刑罚,一曰宫禁,二曰官禁,三曰国禁,四曰野禁,五曰军禁,皆以木铎徇之于朝,书而县于门闾。

对于其中“书而县于门闾”,孙诒让《周礼正义·士师》说是“书于版而表县(悬)之”;贾疏曰:“县于处处巷门,使知之”。即将士师所掌“五禁之法”书写、张贴在各处闾巷门旁,令百姓尽知之。然后,在年终时,比照既已公布于众的职责,对有关职官进行年度考核:“岁终,则令百官府各正其治,受其会”。而且每3年举行所属百官之长会议,对其工作业绩进行全面的考定,根据其治绩的殿最,予以奖惩。是为《大宰》所说的“三岁,则大计群吏之治诛赏之”。考核的内容,主要为人口、土地、税收等,而山川泽林等保护的情况亦在其范围之内。如《司书》:“三岁,则大计群吏之治,以知民之财、器械之数,以知田野夫家六畜之数,以知山林川泽之数”;《后汉书·百官志一》:司徒“岁尽则奏其殿最而行赏罚”;司空“掌水土事。凡营城起邑、浚沟渠、修坟防之事,则议其利,建其功。凡四方水土功课,岁尽则奏其殿最而行赏罚”。考核一般根据隶属关系层层进行,如六卿负责考核其属官,各属官则考核其所领之职员。如林衡“掌巡林麓之禁令,而平其守”,并“以时计林麓而赏罚之”。根据贾疏,这里赏罚的对象,就是林衡所属的具体执行守护各个地区林麓任务的平民,林衡按时考核其守护林麓的功绩,有功则赏之,有罪则罚之。

法律是生态保护的有力武器。中国古代很早就颁布了具有法律性质的生态保护政令。如传说中的神农时代就有《神农之禁》:“春夏之所生,不伤不害”[22];《逸周书·大聚》有《禹之禁》:“春三月山林不登斧,以成草木之长;夏三月川泽不入网罟,以成鱼鳖之长”;据《说苑·指武》载,周文王在征发崇国的战争中,也曾颁布了严格的生态保护法令——《伐崇令》,明确规定“毋杀人,毋坏室,毋填井,毋伐树木,毋动六畜;有不如令者,死无赦”。《周礼》中的山虞,就可以将盗伐林木者绳之以法:“凡窃木者有刑罚。”贾公彦疏曰:“此谓非万民入山之时,而民盗山林之木,与之以刑法。”虽然仅此无从知道其具体的处罚条款,但根据周代法网严密、惩处颇重的实际情况推断,对“窃木者”所施之刑罚不会太轻,《伐崇令》中的“死无赦”也可喻之。“厉禁”即严禁,《周礼》在叙述有关职官的职责中多处使用“厉禁”一词。如《泽虞》:“泽虞掌国泽之政令,为之厉禁”;《迹人》:“迹人掌邦田之地政,为之厉禁而守之”;《廾人》:“廾人掌金玉锡石之地,而为之厉禁以守之”;《牧师》:“牧师掌牧地,皆有厉禁而颁之”等等。有人据此而称:“值得注意的是,国家为保护野生物资源所设的厉禁往往执行得很坚决,上自国君,下至万民,谁也不得例外。”[23]

为保护生态资源而颁布法令,不仅见之于《周礼》等儒家典籍,在先秦时期的其他各学派有关文献中,也可以找到类似的记载。如管仲在齐国为相时,就曾呼吁制定法律,保护山林等自然资源,对违反禁令的要动之以刑罚,不可宽恕:“苟山之见荣者,谨封而为禁。有动封山者,罪死而不赦。有犯令者,左足入,左足断,右足入,右足断。”(《管子·地数》)

3.《周礼》中的生态职官与生态保护

从生态环境质量的变动轨迹看,有学者称先秦时期为中国古代环境发展史上的黄金时期。先秦环境“黄金”期出现的原因,有两点值得关注:

其一是当时人口较少,生产力发展水平甚低,人类对自然的干扰和破坏性影响还比较有限。西周时期人口不详,一般认为在1000万左右,而战国时期人口也不超过4 5 00万[24],标志生产力发达程度的铁器的使用范围和规模还十分有限,人类的生产活动尚不足以形成对生态环境的大规模破坏。

其二就是保护得力。从《周礼》和其他文献如《礼记》、《管子》等记载看,先秦时期确确实实地采取了一系列有效的生态环境保护措施,其中包括建立了一套完整的生态职官和颁布了严格的生态保护法令。林史专家陈嵘在其《中国森林史料》一书中,以林业为例说:先秦“林政发达,于周已极”;“政府对于人民之斫伐森林,不惟直接加以限制干涉,并委曲晓导人民,俾其知非时滥伐,足以伤其私德”。认为西周“官林之命令机关,乃由大司徒主之”,“监督机关,山虞主之”,“山虞,林衡,皆为管理国有林之官职”[25]。正因为加强了山林川泽等自然生态和资源的管理,当时的如森林等生态资源与生态环境得到了较好的保护。如据学者估计,周代黄土高原的森林面积约4.8亿亩,其辖域内的森林覆盖率高达5 3%[26]。美国学者埃克霍姆对周代森林管理和保护机构的功绩也予以了积极的评价。他说:

甚至早在腓尼基人定居以前,人们就迁入中国北部肥沃的、森林茂密的黄河流域。几世纪以来,迫切需要永无止境的农田,终于导致华北平原大部分地区成为无林地带。这种趋势在周朝87 2年之久的统治时期(公元前1127年—公元前25 5年)被部分地制止了;这一黄金时代产生了肯定是世界上最早的“山林局”并重视了森林保持的需要。但是,在周朝灭亡后的二千二百年中,广泛破坏森林又重新变为一项准则了[27]。

4.研究《周礼》生态职官须谨慎对待的问题

在具体探讨《周礼》时,我们又必须注意以下几个问题:

其一,《周礼》之职官制度的适用性问题,换言之乃有无或是否存在的问题。对于这一问题,学界纷争颇多。如前引钱穆《周官著作时代考》就认为,《周礼》系学者“冥构”的产物,所载之事不可当作历史事实;而杨向奎曾就“《周礼》中的社会经济制度”这一问题而指出:“我们研究《周礼》中的经济制度,不是要肯定它是某一代的实际制度,只是要说明它是《周礼》中的制度。”[28]但他又说:《周礼》所载内容“是有根据的,我们应当结合其他文献来进行研究,不能一笔抹杀”[29]。不可否认,《周礼》中的有些职官在以后的历史时期并未曾见,就是在其前的传说时期也没有,显然,我们不能因《周礼》中有所载就断然声称这些官制便是西周或春秋战国时期设置的职官。但是,若“结合其他文献来进行研究”,我们不难发现,《周礼》中的某些生态职官屡屡见于《礼记》、《管子》等文献。如《左传》昭公二十年即载晏子说齐国“山林之木,衡鹿守之。泽之萑蒲,舟鲛守之。薮之薪蒸,虞候守之。海之盐蜃,祈望守之”。杜预注曰:“衡鹿、舟鲛、虞候、祈望皆官名也,言公专守山泽之利,不与民共。”虽然这里指专山泽之饶,但其中的生态职官名称与职权则基本上同于《周礼》之山虞、林衡等。因此,孔颖达在注疏《左传》该条记载时,就援用了《周礼》中的相关文献;又如《礼记·月令》:季冬之月“乃命四监,收秩薪柴,以共郊庙,及百祀之薪燎”。郑玄注“四监”为“主山林川泽之官”,和《周礼》中主山林川泽之虞衡的职责无异;而《荀子·王制》则明确地载录了司空、治田、虞师、乡师、工师等职官的名称及其责守,亦同《周礼》中的相应职官及其职守大体一致。这种《周礼》之生态职官与其他文献中的相关职官相对应、一致的情况,足以说明《周礼》记载决非完全为“一部学者理想中之冥构”、“并非史实记录”的作品。所以,我们说《周礼》一方面记述了当时一部分历史事实,另一方面又是作者“兼罗各种素材而加以组织”的结晶,虽然其中不排除作者之理想的成分,但同时将其中可以从其他文献中寻觅到佐证者视为历史事实,当不会有多大问题。正因为如此,有些学者在讨论先秦时期的生态保护时,就把《周礼》中可以印证的有关记载当作历史事实来陈述[30],这一做法是有一定根据和道理的。因而有学者指出:

在产生这些(包括《周礼》在内的——引者注)文献的春秋晚期及战国时代,各国的法令政策中可能并不一定就现实地包括了它们,或者全面和严格地执行了它们,它们可能还主要是一种思想观念的追溯,但是,这些思想的存在又是确定无疑的,它们确曾体现在制度之中,也是有相当根据的[31]。

其二,生态职官的规模、职能及其执行力度的问题。《周礼》为我们建立了一个庞大的官制系统。据笔者统计,除冬官司空属官几何不详外,《周礼》共337个职官,其中天官冢宰属官63、地官司徒属官7 8、春官宗伯属官7 0(不含阙1)、夏官司马属官65(不含阙5)、秋官司寇属官61(不含阙5),各官府的人员多寡不一,所以顾颉刚称在《周礼》中,五官和官属不下数万人[32],以至于后人如欧阳修等对如此之大的官僚系统甚为怀疑[33]。从上列考述看,在《周礼》330余个职官中,具有生态管理职能的职官有4 0余个,占其职官总数的12%左右,这一比例不能说是较低,因为即使是在对环境保护相当重视的今天,具有生态环境保护职能的职官在整个行政体系中所占的比重也不大;不过,在《周礼》中,除少数如山虞等专门生态职官外,大部分职官的主要职责并非生态管理或保护方面的,生态职责只为其一小部分。从这一点看,在《周礼》庞大的职官体系中,生态职官的规模仍是极其有限的。

但是,《周礼》中的职官在履行其生态职能时,还是有一定力度的。虞师是先秦时期环境管理和保护的专门职官,肩负着自然资源保护、利用的重要职责。虞师行使职权,十分严格。对于不遵守“时禁”等规定者,虞师多予以惩处,就是君王的违规之举也不例外。据《孟子·万章下》记载,齐景公外出打猎时,曾召虞人前往但不以礼,尽管齐景公以“杀之”相威胁,结果还是遭到了虞人的断然拒绝。虽然《孟子》中虞人“不适”的理由是景公召之不以礼(“皮冠”),然而,该事例从侧面表现了管理山泽草木禽兽等自然资源的职官——虞人——不畏强权和敢于作为的精神与品质,将这种精神与品质贯彻到生态保护的实践中,又何患有关生态资源保护的政令得不到严格的执行和实施呢?

另一方面,我们还应该看到,一些不具有生态管理职能的职官,在实际生活中也起着保护生态资源的积极作用,典型的例子就是《国语·鲁语上》所载的“里革断罟匡君”之事。里革是鲁国的一位太史,而非专门的生态职官,因而没有保护生态环境的义务。也正由于他是太史而鉴知其前时期的环境保护的缘故,里革又具有极强的环境保护意识。因此,当鲁宣公“夏滥于泗渊”之时,里革毅然“断其罟而弃之”,并向宣公说明道理,使宣公受到了深刻的教育。有学者曾据此而言:“先秦对自然资源的保护已经制度化,并在相当程度上是被认真实行了的。”[34]

其三,生态职官设置的原因或目的。可以肯定地说,《周礼》生态职官之设的原因或目的,以及对自然资源的管理和保护等等,主要还是为了利用。具体地说,一是为专山泽之利,二是为税收服务,与当今之生态保护大异其趣。山川湖泽是极具价值的公共自然资源,林木、禽兽、鱼鳖、矿产无所不有,堪为“利”之所在。“溥天之下,莫非王土”。为表明自己对这些资源的专门占有权,统治者往往在其邦土之内的山川湖泽之处设置关禁,保护这些公共自然资源,不准普通百姓进入樵采与猎捕,或随意利用山林川泽资源,并在中央或关禁所在之处设立职官,专门负责管理和保护自然资源。可见,古代对山泽等生态资源的管理和保护,乃国家专山泽之饶的产物。

“一部《周官》半理财”,《周礼》对理财的重视可以从不同的方面得到反映。《周礼》中许多职官的主要职责是任民,进行税收管理。如《大宰》:

大宰之职,以九职任万民:一曰三农,生九谷。二曰园圃,毓草木。三曰虞衡,作山泽之材。四曰薮牧,养蕃鸟兽。五曰百工,饬化八材。六曰商贾,阜通货贿。七曰嫔妇,化治丝枲。八曰臣妾,聚敛疏材。九曰闲民,无常职,转移执事。以九赋敛财贿:一曰邦中之赋,二曰四郊之赋,……八曰山泽之赋。

山林川泽作为自然资源,也为官府一项重要的、经常性的收入来源,国家设立职官管理这些生态资源的最终目的,就是征收赋税。如地官之长——大司徒——所掌与生态关系密切,但其如“以土会之法,辨五地之物生”等职责,则带有明显为税收服务的目的。又如载师肩任土地资源保护、利用的职责,但其主要任务是“令宅树桑麻”,桑、麻为农作物或经济作物,俱需缴纳税赋。宅前屋后不种植桑麻,如同逃避税务,国家要罚之以“里布”。这种情况,说明古代生态保护具有极强的功利性,其生态职官不是因保护生态资源而设,而是为经济,准确地说是为国家税收服务的,这就决定了古代生态职官之设具有很大的局限性。

另外,冥氏、庶氏、翨氏、硩蔟氏和薙氏等职官所掌,主要是除“害”、除“恶”,如猛兽、恶鸟、杂草等,除去土地上的杂草杂木,对土地的利用和保护无疑具有积极的意义,而攻除猛兽、恶鸟等则要具体问题具体分析。首先不在于是否将“恶”鸟、猛兽斩尽杀绝,而是“除”之的得失问题。只有当有“害”鸟、兽种群和数量超过一定的限度而威胁到人类生存的时候,防治甚至消灭这些所谓的有“害”物种才是合理的或必要的;其次,对有“害”鸟、兽的判断,也不可根据人类的喜好而定,更不能因为其声鸣不雅、众人厌恶而统统除之。大地伦理学创建人利奥波德认为:“比较坦诚的理性观点是,食肉动物是这个共同体的成员,因此没有任何特殊的力量有权为了一种符合其自身的利益,不论是真的或想当然的,去灭绝它们。”[35]因此,《周礼》中的冥氏等职官的设置及其职能的执行,虽然满足了人类的生存、心理的需要,但在客观上不利于野生动物资源的保护,与维护生物多样性的生态保护原则相违悖。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。