陶淵明農家思想及與儒道之關係

魏耕原

陶淵明思想向來界域於儒道範疇。其實,陶與先秦農家思想有不少切近。首先體現在其“並耕而食”的生活方式與觀念;其次,先秦農家所反對的“厲民自養”的思想,同樣體現在《桃花源記並詩》推展出的“秋熟靡王税”上;並且,他還以農家思想對儒道思想予以選擇與取捨。

在中國古代詩人中,陶淵明平凡而又充滿個性,偉大而又充斥矛盾。陶詩屬於詩化的哲學、哲學的詩化。因而,他曾被稱為“中古時代之大思想家”(陳寅恪語),可以説,他也是中國詩人中的“大思想家”。他的思想看似純浄,實又複雜,外似曠達而内具矛盾。如同其詩風,平淡而又奇異,自然而又豪放。蕭統稱之為“與道污隆”的“大賢”(1)。杜甫《遣興》卻説:“陶潛避俗翁,未必能達道。”韓愈則看出他“然猶未能平其心”(2)的一面,白居易《與元九書》則指摘他諷喻詩無多,“偏放於田園”。到了逐漸被推揚為偶像的宋代,對陶淵明思想認識更見深入。臨近易代之際的隱士林逋説他是“以退為進”的顔子,“愚不可及”的甯武子一類,“名節與功臣,義士等”(3)。曾鞏稱之為“抱道”之“長者”(4),黄庭堅把他視為“抗髒猶漢相”的諸葛亮,只是“時無益州牧”的劉備而已(5)。至於南宋,開啓後來元明清“政治詩人”之説的先河(6)。蔡正夫則説他是超前的佛祖:“達摩未西來,淵明蚤會禪。”(7)葛立方《韻語陽秋》卷十二徑直謂為“第一達摩”(8),比蔡氏所言有過之而無不及。理學家説他“有志於吾道”(陸九淵語),真德秀把他視為同調同出聖門的儒家:“淵明之學,正自經術中來。”(9)朱熹卻看出“淵明所説者莊老”(10)。總而言之,説他是大賢、是高尚之士、是隱士,論其思想,是儒、是道、是佛,説法紛紜,莫衷一是。下至元明清,亦復如是。

迄至今日,論述陶淵明,莫不涉及思想,説法也多種多樣。説是儒家,或是道家,或者外儒内道,或先儒後道,或道主儒次,或儒道佛三家相容。就其趨向,基本在儒道兩家打轉,形成一種思路模式,很難走出這種套版反應。因而難免陷入困窘徘徊而少有突破。

一、陶淵明農家思想形成的原因

陶淵明的思想確實與儒道兩家關係極為密切。究其原因,首先是和東晉的社會思潮不無關係。流行兩晉的玄學是用改裝的老、莊、《易》組合的。無論《易》如何接近道家,它本身屬於儒家要經,新興的玄學要取代儒家,不能不先借助傳統悠久的儒家經典以立足。

其創始人王弼與何晏,正是以《易經》與《論語》釋義起家的。而且,“儒學自有其社會效用,是玄學所不能完全代替的。玄學陣容中,很少有人完全站在儒家基本思想的對立面。儒家基本思想或者被包涵於玄學之中,或者尚獨立存在於玄學之外,繼續起着或多或少的作用。《三國志·魏志·王昶傳》王昶誡子侄‘遵儒者之教,履道家之言’,是多數當政居位的玄學名士立身行事的共同傾向。這實際上就是《莊子·天下》所説的‘内聖外王’之道。”(11)所以,魏晉乃至南朝士大夫儒道兼修者為多,即使東晉上層當軸人物王導、庾亮、謝安,莫不出入玄儒,儒道兼綜。陶淵明生活在這樣的大氛圍中,其與儒道之關係密切,自不待言。

的確,儒道對陶淵明一生具有深刻的影響。不過,陶淵明的經歷畢竟不同於一般魏晉士人,即使將他視為“隱逸詩人”,也應當與通常的隱士有别。據《晉書·隱逸》載,兩晉之際及東晉隱士有任旭、郭文、孟陋、翟湯、翟莊、翟矯、劉驎之、翟硎先生、謝敷、龔玄之、陶淡,最後一位即陶淵明。這些隱士們,或閉門講習,或久居深山窮谷無人之處,或弋釣獨往,或暢遊山澤,悠然得就像旅行家。其中只有尋陽翟湯子孫三代采取“耕而後食”的隱居方式,與陶淵明相似。他的後妻翟氏即出該族,“志趣亦同”。與陶淵明出於同宗的陶淡,憑祖父陶侃基業“家累千金,僮客百數,淡終日端拱,曾不營問”,於山中結廬,養一白鹿以自隨,簡直如神仙中人。然而陶淵明缺乏“嘉遁”之資,連距他最近的廬山,也無力選擇,故而婉拒了劉遺民同隱的邀請(12)。他没有享用青山秀水的福分,只能作“回鄉隱士”,老老實實地扛起鋤頭,辛辛苦苦地早出晚歸耕種。即使布衣蔬食,也要自己耕鑿出來。他的隱居連“肥遁”也算不上,只能看作“瘦隱”或“貧隱”。這是和東晉絶大多數隱士不同的第一點(見圖1)。第二,那些隱士們同樣絶大多數從來没有做什麽官,然而陶淵明卻連番在官場出出進進,方才“覺今是而昨非”,於是灰心死念,“隱”在鄉下。嚴格説來,他充其量只能算個“半隱士”,和那些壓根未做官的隱士比起來,或許更要“深愧平生之志”,恐怕也擔不起“千古隱逸之宗”的尊號。但陶淵明終於在仕與隱中做出決然選擇,這種選擇有歡樂,有痛苦,也有難言之隱。因而他在《歸去來兮辭》的宣告中隱約其辭,或假托督郵,又寄托妹喪,而且在隱居後又常常苦樂交戰。陶詩即真實地呈現了這種長期困苦的矛盾。艱苦的勞動使陶淵明在反復的思索中堅定了隱居的不移位、不動摇。長期農村耕作與農夫般的生活,使得這位赫赫有名的大詩人在與粗朴而淳厚的農夫交往中,自覺而熱情地投入了“思想改造”。並且他對於士人久貯胸中的儒家觀念與道家意識給予了過濾與選擇,從而形成自家獨特的思想。第三,陶是從官場營壘過來的人,看慣也看透了門閥社會世家大族的相互角逐、安逸浮華、萎靡疲軟、望空為高,他目睹大道喪失、真風告逝、“大偽斯興”乃至於“閭閻懈廉退之節,市朝驅易進之心”(《感士不遇賦》),所以絶然以《歸去來兮辭》為宣言書,不,應當是決裂書,決心奔到貧窮的鄉下。説他是“逃禄”也好,“退避”也好,他的隱居還是帶有顯明的政治色彩。由此他開始了新的生活方式,也滋生了一種新感情、新觀念、新意識,以至於形成了一種新思想,也就是農家思想,並且對原有的儒道思想予以檢驗與取捨。

圖1 明馬軾歸去來兮圖卷(農人告余以春及)

此圖取材於該辭“農人告余以春及,將有事於西疇”,“有事”指春種。陶淵明歸隱後親自參加勞動,這是他的“常業”。這裏把陶淵明畫成一個旁觀者,未免令人惋惜!

二、陶淵明農家思想的體現與特徵

作為農業大國,農家理應成為一個強大學派,在諸子百家中理應成為顯學。其實則不然。《漢書·藝文志》載,農家凡九家,一百一十四篇:《神農》二十篇,《野老》十七篇。據班固自注,均出於六國時,並言“諸子疾時怠於農業,道耕農事,托之神農”。《宰氏》十七篇,《尹都尉》十四篇,《趙氏》五篇,《王氏》六篇,均“不知何世”。其餘《董安國》十六篇,《氾勝之》十八篇,《蔡癸》一篇,均出於漢代,後兩種出於成帝與宣帝。農家著作早已失傳,未見孑餘。目前見到的農家言論,文獻亦未有直接見載。只有《孟子·滕文公上》轉述的“有為神農之言者許行”章,孟子曾和許行的弟子陳相交談辯論過。陳相宣揚其師觀點有三:一是“賢者與民並耕而食,饔饗而治”,二是反對“厲民而以自養”的剥削制度,三是貿易公平,“市價不貳,國中無偽”。今天所能見到的農家之言,唯此而已。據此吉光片羽,可知農家對於社會政治制度,提倡君臣與百姓平等,應當“並耕而食”,反對任何等級差異;反對君王損民以自養,反對任何剥削制度;在農産品交易上,應當買賣公平,物價合理,反對欺騙。據此,可知農家從小農經濟利益出發,對社會制度,對於農産品的分配與交易,都有極新的道德觀念與理想制度。據孟子的轉述,可知其大略要義。由於農家反對君主特權,反對不勞而獲,所以遭到主張社會應有分工的孟子的反對。《漢書·藝文志》指出:農家“播百谷,勸農桑,以足民食”,符合孔子的“所重民食”,“此其所長也”,但其“以為無所事聖王,欲使君臣並耕,悖上下之序”,則與儒家君臣有别的等級秩序相抵觸。農家的“賢者與民並耕”,在社會分工上欲求君民平等,這與《墨子》“尚同”有相近之處,所以治哲學史者有人認為農家出於墨家。到漢代農家還有發展,以後傳聞缺焉。

農家思想最重要的特徵便是躬身力行,即人人都要親自參加耕種。“紙上得來終覺淺,絶知此事要躬行”,農家著作失傳最為嚴重。陶淵明的農家思想是從他後半生的長期田園生活中掘發的,其思想精神當然與先秦農家要義是相溝通的。這在玄學盛行的東晉門閥社會,的確是個奇迹。這與陶淵明的田園詩之於當時一枝獨秀的情況,如出一轍。

陶淵明的農家思想逐漸形成於歸隱以後,是與他的田園詩與詠懷詩同步構鑄的,並主要體現在農夫觀念與農夫哲學上。陶淵明的農夫觀念在未歸隱前已稍露端倪。按學界流行的享年六十三歲的傳統説法,陶淵明作於三十八歲的《和郭主簿》其一是他最早的一首田園詩。其中説:“息交遊閑業,臥起弄書琴。園蔬有餘滋,舊谷猶儲今;營已良有極,過足非所欽。”如果説前兩句是對隱士生活的敘寫,那後四句就是標準的“田家語”了。園子的蔬菜吃不完,去年的糧食還有剩餘,語氣欣然自得,儼然是一種農夫的自足與喜悦。特别是後兩句,完全是農夫的意識和觀念,這種意識和觀念在歸隱以後的詩中反復出現,成為他的田園詩主旋律之一:

耕織稱其用,過此奚所須!(《和劉柴桑》)

豈期過滿腹,但願飽粳糧。(《雜詩》其八)

傾身營一飽,少許便有餘。(《飲酒》其十)

陶淵明對這種自食其力,自足為樂的人生準則,反復不斷地宣揚,雖然用了《莊子·逍遥遊》“偃鼠飲河,不過滿腹”,也不過用以説明不求其餘而無過多奢望的人生觀念。這些詩一曰“過足非所欽”,再曰“過此奚所須”,又曰“豈期過滿腹”,還曰“少許便有餘”,多用否定句或反詰句,顯明表達知足而樂的生活準則。這種準則來自他對自食其力生活的體認,屬於“農夫意識”與“農夫觀念”,也是“農夫哲學”的重要内容。

陶淵明的農夫哲學和他長期參與農耕的實際勞動是分不開的,這主要體現在他對力耕的認同與讚揚。東晉前期是門閥社會士族壟斷政權的時代,陶淵明退隱以後,門閥士族陷入虚弱,喪失了與皇權共治天下的力量。“劉裕驅逐了桓玄,使桓玄的起落成為東晉門閥政治的一次迴光返照。昔日決斷機樞的門閥士族,一般都無所作為,從王謐奉璽册於桓玄開始以至南朝之末,在改朝换代之際總是隨例變遷,無復秦楚。與之相應,東晉統治由次等士族劉裕恢復以後,重建士族與司馬氏共治的門閥政治局面是再也不可能了。不過次等士族收拾殘局,代晉建宗,格於各種原因,也並非可以一蹴而就,還需要相當準備,還得有一個過程。”(13)這個過程是東晉最黑暗的末代時期,皇朝處於危機四伏的刀俎之間,社會上層殺機叢生,沉悶的局面醞釀權力角逐的巨變。陶淵明歸隱後正趕上了這個“過程”的最激烈時期。此前不久他做過桓玄、劉裕的參軍,有着切膚刺心的感受,看慣了亂與篡,目睹時局就像“崩浪聒天響,長風無息時”,滋生歸隱之想:“静念園林好,人間良可辭。”這是在做桓玄參軍時所作《庚子歲五月中從都還阻風雨於規林》其二中説的。同時又在《辛丑歲七月赴假還江陵夜行塗口》還説:“商歌非吾事,依依在隅耕。投冠旋舊墟,不為好爵縈,養真衡茅下,庶以善自名。”陶淵明在做江州祭酒時並未有歸隱的言論,而當躋身於當時東晉政治風雲人物巨頭桓玄身邊時,他似乎預感到政變的醞釀,門閥士族的難以依賴,這也或許是他後來“時來苟冥會”轉身投入次等士族劉裕幕下的原因。門閥政治的掘墓人劉裕消滅桓玄以後野心更大,手段更殘酷,陶淵明當時有所耳聞目睹,所以後來便做了江州刺史劉敬宣的參軍及彭澤令,兩任時間都極短。在《乙巳歲三月為建威參軍使都經錢溪》所説的“園田日夢想,安得之離析”,歸隱的話説得較前更為迫切。所以,他的歸隱是對走入“迷途”的扭轉,是對“昨非”的糾正,顯然帶有濃厚的政治色彩,即對官場的決裂,以鄉居的精神家園,為真淳乾浄的世界,以對抗“大偽斯興”的官場世界。

回鄉隱居對陶淵明來説,必須勇敢地扛起鋤頭,“耕而後食”。對此,他在做桓玄參軍居憂時,就做好了準備:“先師有遺訓,憂道不憂貧。瞻望邈難逮,轉欲志長勤。”《論語·衛靈公》:“子曰:‘君子謀道不謀食。耕也,餒在其中矣;學也,禄在其中矣。君子憂道不憂貧。’”陶淵明的“志長勤”,就是歸隱躬耕。然而孔子認為耕作必然會遇到餓餒與貧窮,君子如果要不謀食不憂貧,就不能自己去耕作,而應當尋求“禄”——求仕。陶淵明以為儒道可望而不可即,邈遠得難以達到,當然這是客氣話。他要投入“長勤”之道,也就是先秦農家所要求的“並耕而食”,對儒道兩家的揚棄,在這裏表現得至為分明。這種“長勤”思想,實際上是一種實踐哲學,因為他已做好貧窮與餓餒的思想準備。作於同年的《勸農》,又從農、儒互補的思想出發,説上古哲人後稷就是以“播殖”使百姓豐衣足食,而且儒家尊為至高先王,“舜既躬耕,禹亦稼穡”。並且拿出儒家《尚書·洪範》中的“八政”,首二端即“食”與“貨”。又謂《左傳》僖公三十三年所載的冀缺,《論語》中的長沮,桀溺,“猶勤隴畝”,賢達如此,衆庶又豈能“曳裾拱手”呢!他明確提出“民生在勤,勤則不匱”口號。儒家經典與偶像於此成了宣揚農家思想的依據。這種思想,在東晉虚譽為榮的社會確為罕見。

陶淵明辭掉彭澤令後,操起躬耕“常業”,自然免不了“餒在其中”,他以“長勤”對付艱苦的處境。在歸隱後的第五年寫了一首“勤勉歌”——《庚戌歲五月中於西田獲早稻》,開篇即道:“人生歸有道,衣食固其端。孰是都不營,而以求自安。”這既不同於儒家,亦與道家有别。自力經營衣食,正是農家之道的基本思想。他説自己在農忙時“晨出肆微勤,日入負耒還”,何謂“微勤”,注者所謂“微小勞力”或“輕微勞動”(14),似乎僅顧及字面,而未細審下文“田家苦”,“四體疲”語。其義似當為廉價的勞作,而且是收入菲薄的勞作,還要“肆”,盡力地去幹。由此引發“田家豈不苦”的無奈的反思,得出的結論卻是“弗獲辭此難”,意謂若不肆力於田家苦,那就會“弗獲”,而“弗獲”而食,就和人生“衣食固其端”之道相悖,亦即與農家“並耕而食”矛盾,這對歸田以後農家思想占了主導地位的陶淵明來説,就異乎其常的“辭此難”了!何況“四體誠乃疲”的田家苦,尚有“庶無異患幹”的安全感,而且田家除了“苦”的一面,還有“盥濯息簷下,鬥酒散襟顔”之類“樂”的一面。所以,最後以何苦不樂而為之心情説:“但願長如此,躬耕非所歎。”蕭統謂陶淵明:“貞志不休,安道苦節,不以躬耕為恥,不以無財為病,自非大賢篤志,與道污隆,孰能如此乎?”(15)陶淵明把農忙時重體力勞動後洗去兩手的泥土當作一種詩材,把茅簷下短暫的休息當作一種快樂,這在浮華相尚、望空為高的門閥社會,確實要有“不以躬耕為恥”的勇氣。其實,陶淵明不僅不以為恥,而且反以為樂。這種苦樂觀、榮恥觀,既不符合儒道兼宗的東晉社會思潮,也與儒道兩家都不相近。前人似乎已發現這一傾向,清人方宗誠《陶詩真詮説》:“陶公高於老、莊,在不廢人事人理,不離人情,只是志趣高遠,能超然境遇形骸之上耳。”儒家重視農業,但不主張君子士人自己去耕作,認為耕作乃小人之事。陶淵明對躬耕的苦樂榮恥觀念來自力耕思想,“《移居》詩曰:‘衣食當須紀,力耕不吾欺’,此云‘人生歸有道,衣食固其端’,又云‘貧居依稼穡’,自勉勉人,每在耕稼,陶公異於晉人如此。”(16)(圖2)異於儒道者亦在此。支撐力耕思想,既然非道非儒,那就非先秦農家學派思想莫屬了。

《桃花源記並詩》也是反映陶淵明思想的重要作品。詩中所嚮往的生活方式、理想的社會制度,都在“純樸優美的桃源境界,放射出理想的光輝,引起了無數後人的遐想”(17),而且無論是詩人的“遐想”,還是學人的考索,意見都非常紛紜。這就像個奇異的萬花筒,各人都會看出不同的紅緑藍紫的不同景觀。

想象豐富的唐代詩人,把它當作美麗的“仙源”、“仙家”。王維《桃源行》説:“初因避地去人間,更聞成仙遂不還”,“春來遍是桃花水,不辨仙源何處尋”。劉禹錫同題詩也説:“仙家一出尋無縱,至今水流山重重。”(圖3)執著的韓愈在《桃源圖》開首就否定了“仙境説”:“神仙有無何渺茫,桃源之説何荒唐”,結末又言:“世俗寧知偽與真,至今傳者武陵人。”以學問為詩的宋人,分為紀實與寓意兩派。前者以蘇軾為代表,以為“世傳桃源事,多過其實”,陶《記》所云“殺雞作食,豈有仙而殺者乎?”又説:“使武陵太守得而至焉,則已化為争奪之場久矣。嘗思天壤間若此者甚衆,不獨桃源。”(18)寓意派以洪邁為著:“予竊意桃源之事,以避秦為言,至云‘無論魏晉’,乃寓意於劉裕,托之於秦,藉以為喻耳。”(19)下至元明清三代,大略未越出以上兩端。

早在三十年代,陳寅恪先生《桃花源記旁徵》主“紀實”之説,認為“西晉末年戎狄盜賊亂起……其不能遠離本土遷至他鄉者,則大抵糾合宗族鄉黨,屯聚堡塢,據險自守,以避戎狄寇盜之難。”陶《記》紀實部分來自義熙十三年隨劉裕北伐入關時“戴延之所聞見之材料而做成”,其“寓意之部分乃牽連混合劉驎之入衡山采藥故事”,所以“真實之桃花源在北方之弘農,或上洛,而不在南方之五陵”,另外,“所避之秦乃苻秦,而非嬴秦”(20)。陳先生考證史料甚多,然移北方塢堡來證明南方之桃源,畢竟“遠水解不了近渴”,故信從者無多。

對於桃源境界的思想深源,時下謂陶為道家者,認為陶《記》取材於“遇仙”記一類的故事;以陶有佛教思想者,認為陶之記與詩配合,即文與詩配合,與佛家經典詩文交並相近。但比較流行的看法卻是:

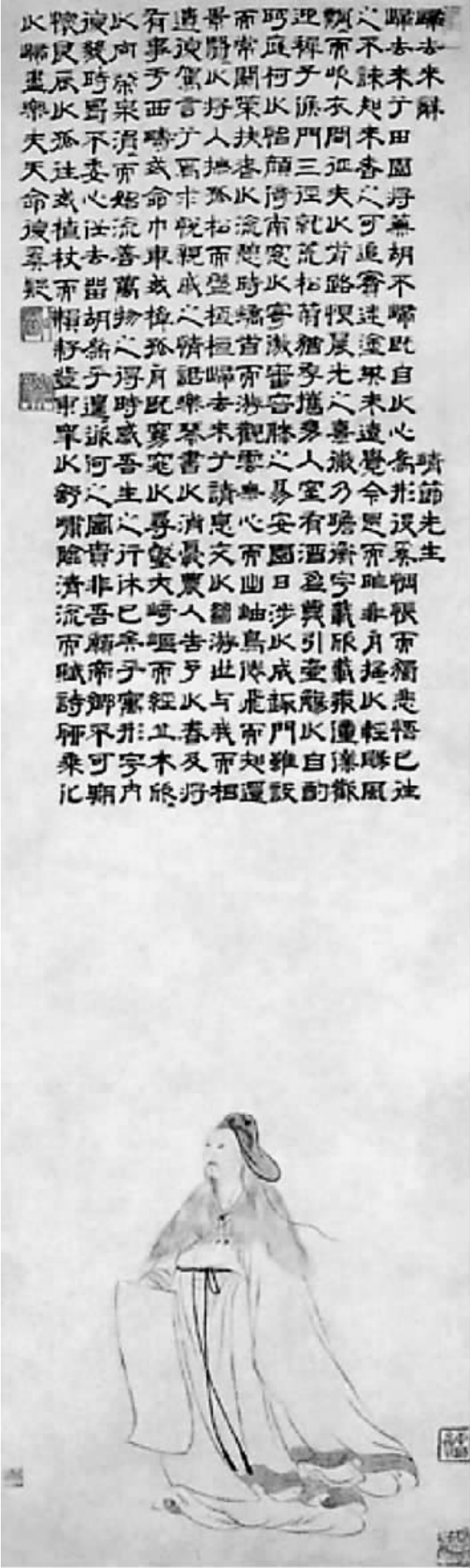

圖2 明王仲玉靖節先生像

此圖上部是俞希魯以隸書所寫《歸去來兮辭》,行與字距緊密,而結體不失舒展。悠緩不迫,整體渾融一氣。書與畫配合得極有意味,隸書占去一半,且行間茂密得不透風。靖節先生像是王仲玉所畫,人物全由淡墨勾出,僅占畫面四分之一,對比異常懸殊,然毫無頭重腳輕之感。人物兩邊空白大,加上畫與書用大片空白隔開,似乎形成一個冰清玉潔的世界。人物線條飄逸,面容秀朗,手持空白長卷——應是上邊書寫的《歸去來兮辭》。

圖3 明仇英桃源仙境圖

仇英擅長樓閣、人物、山水,長於工筆重彩。此圖深遠構圖,分作三段。中遠景亭臺、樓閣聳立,近景三文士,白袍在青山綠水中最為顯眼:一撫琴,一静聽,一舉手作興奮狀。此是繪者的理想,與陶文平凡世界則大相徑庭,只能看作“桃源境界”母題的“副産品”。

桃源境界所體現的社會理想,與《老子》“小國寡民”的思想一脈相承,同時也吸收了魏晉思想家如鮑敬言的“無君論”思想。儘管桃源境界的創造有漢晉間人民進入深山以避世害的事實為依據,但從社會思想的淵源來探討,則完全是中國故有的。以上看法,已為學界所公認。(21)

我們贊同陶《記》既是寓意之文,亦是紀實之文。這正是陳寅恪那篇大文開頭的兩句話。不過,所謂“紀實”部分,不僅指劉驎之入山采藥的傳聞,還應包括記文的主體部分——桃源人的生活環境與生活狀態。

《記》中所描寫的地理環境:

武陵人捕魚為業,緣溪行,……忽逢桃花林,夾岸數百步,中無雜樹,芳草鮮美,落英繽紛。……林盡水源,便得一山。山有小口,仿佛若有光,便舍船從口入。初極狹,才通人,復行數十步,豁然開朗。(圖4)

圖4 現代鄭午昌桃源迷津圖

《桃花源記》説:武陵漁人經過夾岸的桃花林,“復前行,欲窮其林。林盡水源,便得一山,山有小口,彷佛若有光”。此圖即繪此景,它像《桃花源記》的序幕,讓人神往。圖中有洞的山占據了畫面的主體,近處水面略加渲染,遠處的河流則計白當黑,暗示桃源境界在伸向光明之處。

以下便是“土地平曠”桃源人生活的原野。北方的山,多是高峻而連綿不絶的群山,水源較少。南方山則多為嶺狀,且多孤立冒出,一山所占面不大,周圍多水與曠野。南派山水畫,如巨然《瀟湘圖》、倪雲林一河兩岸的山水圖,均屬此類。陶《記》的地理風光毋庸多言,顯屬江南山水,與北方地理特徵無涉。進而言之,陶淵明家居廬山腳下,瀕臨江邊,足未至北方一步,活動範圍僅在沿江的金陵至江陵一帶,而對潯陽至為熟悉,加上一點想象,便是筆下描寫如此景象,既是伊甸園般,又和現實那樣接近。

至於桃源人的生活環境和狀態,《記》中寫道:“土地平曠,屋舍儼然,有良田,美池,桑竹之屬,阡陌交通,雞犬相聞。其中往來耕作,男女衣著,悉如外人。黄發垂髫,並怡然自樂。”其《詩》有:“相命肆農耕,日入從所憩。桑竹垂餘蔭,菽稷隨時藝。……荒路曖交通,雞犬互鳴吠。俎豆猶古法,衣裳無新制。”這些描寫大多可在他的田園詩中找到:

《歸園田居》其一:“曖曖遠人村,依依墟裏煙;狗吠深巷中,雞鳴桑樹巔。”此即《記》中“土地平曠,屋舍儼然,有良田美池桑竹之屬。……阡陌交通,雞犬相聞”之類;同題其二的“時復墟曲中,披草共來往;相見無雜言,但道桑麻長”,與《記》之“桑竹之屬”與《詩》之“桑竹垂餘陰”之類,景致無二,僅有室内外之别;同題其三的“種豆南山下,草盛豆苗稀。……道狹草木長,夕露沾我衣”,以及《癸卯歲始春懷古田舍二首》的“寒竹被荒蹊”,此即《詩》之“菽稷隨時藝”、“荒路曖交通”之類;《勸農》的“桑婦宵行,農夫野宿”,以及《庚戌歲九月中於西田獲早稻》“晨出肆微勤,日入負耒還”,即《詩》之“相命肆農耕,日入從所憩”之類。總而言之,《桃花源記並詩》的地理位置、生活環境、景物風光、生活狀態,大多與陶淵明詩中所寫的田園風光與生活一般無二。可以説,陶之田園詩景物描寫,選擇了南方農村美好的一面,而《桃花源記》亦復相同,正是來自陶淵明的生活現實。此方謂“紀實”。

“寓意”的一面,所寫並不多,卻最為人看中。《詩》言“春蠶收長絲,秋熟靡王税”,兩句當為互文,意謂春蠶秋糧均無王税,這是陶淵明最為理想的憧憬,亦最引今人注目。陶詩多寫一己之出處,唯此涉及全社會農民的安居樂業。不交皇糧,是數千年農民的最高嚮往。李自成起義之所以得到農民的熱烈支持,就出於對“闖王來了不納糧”的企盼。魯迅《風波》寫到“皇帝坐了龍庭”,精明的七斤嫂回過神的第一反應——“皇帝要大赦了”——當然也包括對免皇糧的希冀。即使今日,國家決定免收農業税,引起農民的歡騰,亦非城市居民所能想見。老子哲學,固然是弱者以退為進的高智,但並未言及農夫如何高智能的安居。所謂“小國寡民”,亦未涉及“王税”問題。“小國”再小,總要有個侯王,有侯王就必然免不了“王税”,所以此實在與老子思想並没有一脈相承的地方。關於“靡王税”的問題,我們只能在農家思想找到答案。農家要求“賢者與民並耕而食,饔饗而治”,既然“賢者(包括侯王在内)”自食其力,那麽“王税”還有存在的必要嗎?農家許相與陳行指責滕文公:“滕有倉廩府庫,則是厲民以自養也。惡得賢!”“倉廩府庫”正是“王税”囤集的明證,是厲民損民的結果。由此看來,農家是反對剥削、反對王税的,滕國可謂“小國寡民”,然而任是小國寡民,也應無計避“王税”!所以桃源境界的最高理想的思想淵源,只能是農家了。

至於《詩》之“雖無紀曆志,四時自成歲。怡然有餘樂,於何勞智慧”,這當然是個重要暗示,用曆法借指王朝的年號,“無紀曆”也就是不要君王,亦即王安石《桃源行》所説的“雖有父子無君臣”。儒家《禮記·禮運》也曾嚮往原始社會,道家尤為甚之。桃源人的“俎豆猶古法,衣裳無新制。童孺縱行歌,斑白歡遊詣”,顯得與道家的思想更為接近了。

然而更為重要,更為現實的話,就是“乃不知有漢,無論魏晉”。曹魏是以斫殺威逼篡取的,開了“魏晉之際,名士少有全者”的惡例,陶淵明當然要反對。西晉奢侈無度,擴展到内部誅除至於大亂亡國,陶淵明自不會入眼的。對於偏居江左的東晉,他年輕時正趕上淝水大捷,後來便反復多次地投仕,並非未抱一點希望。東晉多幼主,與之分權共治的門閥士族,以桓玄滅亡為標誌開始走向衰敗,次等貴族的崛起,經過一段醞釀,終於以宋代晉。陶淵明關注過這場巨變,對新朝劉宋,他絶没有什麽好感;對於疲軟而又無能的東晉,他也没有多少熱望,只能持之“無論”了。現實使他徹底失望,他只能以自己的理想構鑄桃源社會,這裏“靡王税”、“無紀曆”、“無論魏晉”,而直面所對的劉宋,當然也在“無論”之列。桃源裏的人“相命肆農耕”,人人都在參加勞動,這是農家最為重要的基本主張;“靡王税”亦是對農家反對的“厲民以自養”的主張的嚮往。這兩點是桃花境界的核心思想。由此可見,農家思想在陶淵明晚年思想的重要位置。

總之,陶淵明中年棄官歸隱以後,面對饑餓、災害、貧窮,甚至於乞食,要生存就必須從事日復一日的耕作“常業”,他苦悶過、彷徨過、痛苦過,但他從未放棄手中的鋤頭,安心自得地過着“夫耕於前,妻鋤於後”的日子,按照農夫般的生活方式,走完了他的後半生。其中賴以支撐的精神,不是道家更不是儒家,而應該是“賢者與民並耕而食”的農家思想。這從他的農夫意識、農夫哲學,以及對社會的理想設計,都可以明顯看出來。

三、陶淵明農家思想與儒道之關係

陶淵明的思想,在一生中有變化也有發展,這主要體現在儒、道、農三家的融合與消長。陪伴陶淵明一生的應當是儒家思想,這是陶淵明思想鮮亮的底色。儒家的底色,在他歸隱前後也存在着變化。“陶淵明早年所受的教育,没有疑問是儒家。‘少年罕人事,遊好在六經,行行向不惑,淹留遂無成’,這是他的自白。大抵一直到四十一二歲以前,他的儒家思想是正濃厚的時期。作在他四十歲的《榮木》一詩,序中也寫道:‘總角聞道,白首無成’,而詩中則説:‘先師遺訓,余豈云墜,四十無聞,斯不足畏。脂我名車,策我名驥,千里雖遥,孰敢不至’,可見他學道——儒家的道——的決心和勇氣還是十分健旺。”(22)

陶淵明的歸隱,是其一生最大的節目。當這一序幕拉開以後,不獨儒家,道家與農家思想也紛紛走上舞臺。可以説:三家思想的匯合交融,使他憤然而又愉快地奔向了田園。時下論者,一提到歸隱,就斷然歸入道家。其實只就《晉書·隱逸》中的兩晉隱士看,屬於儒家者就不少,孔子的“有道則仕,無道則隱”,孟子的“達則兼濟天下,窮則獨善其身”,是士人思想中揮之不去的情結。

歸隱後不久,天災蟲害並作,陶淵明開始陷入長期的困窘與貧窮。在後半生,“安貧樂道”成為他堅守田園的堅強柱石,也是他的人生凖的,“是儒家思想堅強地支持了他的安貧樂道,像他説:‘安貧守賤者,自古有黔婁。……從來向千載,未復見斯儔。朝與仁義生,夕死復何求!’再如他屢次提到的固窮節,‘歷覽千載書,時時見遺烈,高操非所攀,謬得固窮節’,‘不賴固窮節,千載誰當傳’,‘竟抱固窮節,饑寒飽所更’,‘誰云固窮難,邈哉此前修’,‘寧固窮以濟義,不委曲而累己’,這統統是由儒家所説的‘君子固窮’這觀念出發的。他曾説:‘貧富常交戰,道勝無戚顔’,這幫助他取得勝利的‘道’正是儒家思想。儒家思想使他的堅強的人格更多了一份色澤,也更多了一番光彩。”(23)確實如此,“固窮節”成了陶淵明後半生的人生“關鍵字”,是他賴以固守田園的精神支柱之一。

除了儒家君子固窮的一面,歸隱後的陶淵明對政治、社會、人生理想等並没有完全淡化,而是留下了鮮明的儒家思想的烙痕。魯迅名文《魏晉風度及文章與藥及酒之關係》有言:“陶潛之在晉末,是和孔融於漢末與嵇康於魏末略同,又是將近易代的時候。但他没有什麽慷慨激昂的表示,於是便博得‘田園詩人’的名稱。但《陶集》有《述酒》一篇,是説當時政治的。這樣看來,可見他於世事也並没有遺忘和冷淡,不過他的態度比嵇康,阮籍自然得多,不至於招人注意罷了。”《述酒》寫得很隱諱,在明白如話的陶詩中非常特殊,直至同樣有偏安之悲的南宋,才逐漸發現這是寫政治的。劉裕廢晉帝為零陵王,次年以毒酒使張偉鴆王,張偉自飲而卒。繼令兵人遂掩殺之。此詩作於五十七歲時,可見他“於朝政還是留心”。此詩以酒為線索,也是一種保護色。至於《擬古》其九,“種桑長江邊”,乍看好像這位隱士又要寫田園詩了,其實以枝條始茂,忽值摧折,來影射晉祚鼎革,劉裕篡位。在當時屬於爆炸性政治大事。至於《讀山海經》其十的“精衛銜微木,將以填滄海。刑天舞干戚,猛志故常在”,所示意的人生態度,詠史詩如《詠三良》所説的“君命安可違”、“投義志攸希”的人生觀念,《讀史述九章·程杵》讚美“遺生良難,士為知己,望義如歸”的生死觀,《屈賈》所説的“進德修業,將以及時”,無不是儒家思想與精神的一再流露。

要而言之,歸隱前陶淵明以儒家思想為主體,顯示出人生早期的單純性;歸隱後,由於生活窘迫與躬耕辛苦以及晚年對人生終結的思考,道家的思想由前期乍露端倪至此則與農家思想一樣融入,特别是農家思想的加深使得儒家觀念有所淡化,儒道農三家既有融合,又有局部的抵消,相互消長,彼此互濟為用,顯示出後期的矛盾性與複雜性。確切説來,幾成三足鼎立狀態。而陶淵明對農家“並耕”思想的認同,則主要來自歸隱後長期躬耕生活的體悟。就前期而言,他的思想呈現發展變化的動態趨勢。

至於陶淵明的道家思想,則主要體現在歸隱以後。朱自清先生以陶詩用《莊子》語最多,特别是多用“真”與“淳”,以為受道家影響為多,甚至成了“孔子學説的道家化,正是當時的趨勢。所以陶詩裏主要思想實在還是道家”(24)。陳寅恪的“新自然”説,即外儒内道説,似乎是對朱先生的呼應。李長之則説得比較具體:“明顯的是關於社會理想方面,關於生死的看法方面,他是采取道家的看法的。更確切地説,他不只是采取了老莊的思想,而且更多地吸收了當時的新的道家——那就是表現在受了印度佛教的啓發而産生的《列子》中的——思想,就陶淵明的思想發展説,這個色彩以他晚年——四十一歲歸耕後——為最顯。”(25)這又似乎是對朱、陳所論的回應。所謂“社會理想”采取道家,依據的不是《老子》,以其“所理想的《桃花源》尤像《列子·黄帝篇》所説黄帝夢游的華胥國:‘其國無帥長,自然而已;其民無嗜欲,自然而已。’”李長之第一次發掘了陶作中“化”、“大化”、“幻化”,認為來自《莊子》的《大宗師》篇與《至樂》篇,以及《列子》的《天瑞》篇、《周穆王》篇、《楊朱》篇。後來論及陶淵明思想,大略不出以上諸家之範疇。

陶淵明詩文中的“化”,在歸隱前只出現過兩次,一是《始作鎮軍參軍經曲阿作》的“聊且憑化遷,終返班生廬”,後句謂終歸仁者所隱之處。班固《幽通賦》有“終保己而遺則兮,里上仁之所廬”,那麽陶詩這兩句可以説是典型的儒道互補和交融。一是《連雨獨飲》的“形骸久已化,心在復何言”,《莊子·齊物論》説:“其形化,其心與之然,可不謂大哀乎!”《知北遊》又説:“外化而内不化。”其餘的“化”、“大化”、“幻化”,絶大多數都見於五十歲以後的作品;歸隱後至五十歲也僅三例:一是《五月旦作和戴主簿》的“居常待其盡,曲肱豈傷沖,遷化或夷險,肆志無窊隆”,“曲肱”見於《論語·述而》,這四句亦是儒道交融;二是《歸去來兮辭》的“聊乘化以歸盡,樂夫天命復奚疑”,《文選》李善注:“《家語》:孔子曰:‘化於陰陽,象形而發謂之生,化窮數盡而謂之死’。”《易·繫辭》:“樂天命故不憂。”據出土文獻,《孔子家語》並非偽書。看來儒家也在講“化”,“化”不能只看作道家的專利。三是《歸園田居》其四:“人生似幻化,終當歸空無”,《列子·周穆王》有“幻化之不異生死”語。由上可見,陶淵明的道家思想,歸隱前初露頭角,歸隱後稍有見長,至五十歲每思及人生之終,大為增長(圖5)。其間變化發展,由此可見一斑。

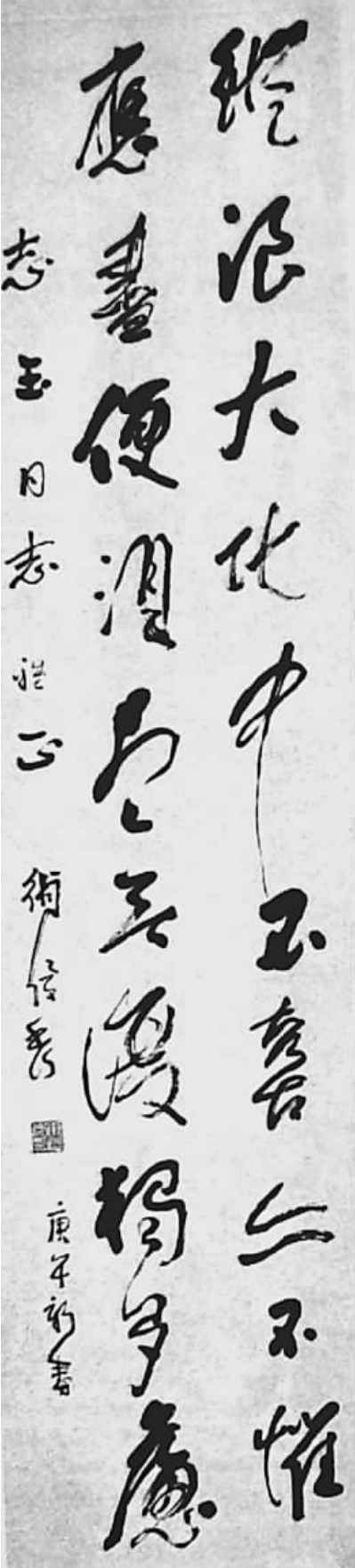

圖5 當代 衛俊秀形影神·神釋

所書:“縱浪大化中,不喜亦不懼。應盡便須盡,無復獨多慮。”“大化”為道家慣用詞,這幾句詩卻能表達陶的道家思想的一面。書者衛老早年研究過魯迅,對《莊子》也極為留心,有其傲然自適,也有隨遇而安,這些似可從中約略看出。

對於五十歲以後的陶淵明來説,想到死亡,借莊子委運任化的思想以求泰然處之,這是很自然的事。但他不會總在對死亡的念想中過日子,他更多地想要活,想是在“夏日長抱饑,寒夜無被眠”的迫窘中隱居到底,還是返至官場,他反復思量過一個簡單的道理,仕則富而隱則貧,所謂“貧富常交戰”,但守護家園的觀念始終未變,即“道勝無戚顔”了。此中的“道”,不僅包含儒家的“固窮”,還應有農家的“並耕”思想,“固窮”屬於觀念,“並耕”需要實踐,這兩者就像鳥兒的翅膀,一個也少不了。因為他始終相信土地能長莊稼一樣的樸素真理——“衣食當須紀,力耕不吾欺”。“大偽”官場與田園力耕的“真淳”,常常對立出現,而在他的田園詩中,尤其是這樣。

綜上所述,陶淵明思想是由儒、道、農三大支柱構鑄。儒家思想伴隨他的一生。道家思想則主要出現在隱居之後,使他在固窮生活中平和乃至樂觀起來,特别是使他的田園生活富有詩意。趨進晚年時,莊子思想似乎占了上風,那種一死生、齊物我的人生態度引起了極大的共鳴。陶淵明畢竟是田園躬耕的實踐家,他不同於王維、韋應物、柳宗元,也和孟浩然有别,他要考慮到衣食,而且須用“力耕”争取,這在東晉門閥社會是極丢面子的事,他像荆軻“飛蓋入秦庭”般的無畏,勇敢地扛起鋤頭,決不回頭,矢志不移地堅守着“四體誠乃疲”的“並耕”。這種勇氣、毅力、韌性,只能來自對“力耕不吾欺”現實生活的體認,也是對先秦農家思想的認同與實踐。論者有謂陶的思想是内儒外道,而農家思想對他來説,既是外又屬内。矛盾、平和、堅毅的陶淵明,用一生實現了這三種思想的融合。他用農家並耕思想,消退了儒家無需“並耕”觀念;“並耕”則餒在其中,他用莊子的順應自然化解人生與現實的苦惱。這或許就是陶淵明思想的本真。王、孟、韋、柳與蘇軾,其詩力摹陶作,而又之所以貌合神離,大概就在於缺乏勞作生活體驗與對農家思想的認同。

[作者簡介]魏耕原(1948— ),陝西西安人。現為陝西師範大學文學院教授、博士生導師,研究方向為先秦至唐代文學、詩詞訓詁。著作有《全唐詩語詞通釋》、《謝朓詩論》、《韓非子注評》等,並發表論文數十篇。

【注释】

(1)蕭統《陶淵明集序》,《梁昭明太子文集》,卷四,四部叢刊本。

(2)韓愈《送王秀才序》,《韓昌黎全集》,卷三十,中國書店1991年版,第288頁。

(3)林逋《省心録》,寶顔堂秘笈本。

(4)曾鞏《過彭澤》,《曾鞏集》,卷三,中華書局1984年版,第42頁。同乎此論者,尚有辛棄疾。其詩《書淵明詩後》云:“淵明避俗聞道,此是東坡居士云。身似枯枝,心似水。此非聞道更誰聞。”諧淵明未聞道者,是杜甫,而非蘇軾,亦屬誤論。

(5)黄庭堅《宿舊彭澤懷陶令》,任淵等《黄庭堅詩集注》,中華書局2003年版,第57頁。

(6)如辛棄疾《賀新郎》:“把酒長亭説。看淵明風流,酷似臥龍諸葛。”

(7)施德藻《北窗炙輠録》,卷上,清姚覲雲手抄本。

(8)何文焕《歷代詩話》,下册,中華書局1981年版,第575頁。

(9)真德秀《跋黄瀛甫擬陶詩》,《真文忠公集》,卷三六,四部叢刊本。

(10)朱熹《朱子語類》,第八册,中華書局1986年版,第3243頁。

(11)田餘慶《東晉門閥政治》,北京大學出版社1996年版,第357頁。

(12)陶淵明《和劉柴桑》:“山澤久見招,胡事乃躊躇?直為親舊故,未忍言索居。”

(13)田餘慶《東晉門閥政治》,北京大學1996年版,第346~347頁。

(14)前者見逯欽立校注《陶淵明集》,中華書局1979年版,第85頁,並引《後漢書·周燮傳》:“下有坡田,常肆勤以自給。”後者見袁行霈《陶淵明集箋注》,中華書局2003年版,第230頁。

(15)蕭統《陶淵明集序》,見李公煥《箋注陶淵明集》,四部叢刊本。

(16)沈德潛《古詩源》,卷九,中華書局1963年版,第201頁。

(17)龔斌《陶淵明傳論》,華東師範大學出版社2001年版,第223頁。

(18)蘇軾《和陶桃花源並引》,《蘇軾詩集》,卷四,第七册,中華書局1998年版,第2197頁。

(19)洪邁《容齋隨筆》三筆,卷十,“桃源行”條,並引近時胡宏詩:“靖節先生絶世人,奈何記偽不考真。先生高步窘末代,雅志不肯為秦民,故作斯文寫幽意,要似寰海離風塵。”嶽麓書社1995年版,第364頁。

(20)陳寅恪《金明館叢稿初編》,三聯書店2001年版,第188、199頁。

(21)龔斌《陶淵明傳論》,華東師範大學出版社2001年版,第225頁。

(22)張芝《陶淵明傳論》,棠棣出版社1953年版,第111~112頁。

(23)張芝《陶淵明傳論》,第113頁。

(24)朱自清《陶詩的深度》,《朱自清文集》,上海古籍出版社1998年版,第230頁。

(25)張芝《陶淵明傳論》,第118頁。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。