一、经筵对宋人君臣观的影响

《周易·泰卦》坤上乾下,有“天地交而万物通”的意象。宋儒解此卦,喜将天地、乾坤或阴阳的二元组合,比喻作君臣。北宋皇帝也时常命儒臣解说此卦,以听取他们对君臣关系的理解。比如端拱元年(988)宋太宗幸国子监,诏国子博士李觉解说《泰卦》,李觉就在解说中将天地感通的卦象引向了君臣相应的政治伦理。[1]

年轻的冯元之所以得到真宗拔识,迅速与老师孙奭同列,也其与在御前解说《泰卦》有关。冯元以“君道至尊,臣道至卑”解说《泰卦》中乾坤二极间的关系,博得真宗欢心。《宋史》、《续资治通鉴长编》、《东都事略》等诸家史传对此记载无异。[2]但石介《三朝圣政录》却将这段故事作了如下改写:

元敷述卦体以谓地天为泰,言天气下降、地气上腾,然后交泰,犹君下接于臣,则臣上承于君,然后君臣道通,若天以高亢居上,则地无由得交于天,天地不交,何由得泰,君以尊大自恃,臣无由得接于君,君臣不接,何由得泰。[3]

虽然其他史籍也都提到冯元曾有“上下交感,所以辅相天地、裁成万物”的说辞,但石介这一君王不可“尊大自恃”的告诫口吻,显然与冯元“君道至尊、臣道至卑”的解说初衷大相径庭。石介的改写被司马光采纳,稍作删润后载入《涑水记闻》。但司马光的学生范祖禹在专为劝诫君主向学而编纂的《帝学》中,却没有采用石介和司马光的意见,依旧保持了冯元说“君道至尊、臣道至卑”的原貌,表现了历史学家对于史实的谨慎。[4]

然而石介指出的君臣之间应当有相交、相接的关系,在宋代儒者解《易》的作品中得到了呼应。比如,与石介并为“宋初三先生”之一的胡瑗就是这样理解《泰卦》意象的:

泰者,安也。以二体言之,则乾本在上,今降而下之;坤本在下,今升而上之。是上下相交,阴阳相会,故谓之泰。以人事言之,君以礼下于臣,臣以忠事于君,君臣道交而相和同,则天下皆获其安泰也。[5]

在胡瑗看来,君臣伦理并不是简单的尊卑各就其位,而是必须如《泰卦》卦象所示,有阳升阴降的交会。上对下有所礼,下对上以尽忠,相互间各尽责任、义务,这才是和谐的君臣关系,也是天下安泰的基本前提。胡瑗对《泰卦》的解释,在修正君臣关系的观念上,与经石介改造的冯元版解释有异曲同工之妙。

由此看来,石介关于冯元为真宗解说《泰卦》的记载,虽然与史实有出入,却可以得到思想史的诠释。活跃于仁宗初年的石介,被认为是开创宋代新学风的三先生之一,他对于这段故事的改写,正体现了从真宗时代到仁宗时代,士大夫对于君道、臣道之关系的看法,有了转折性改变。士大夫政治主体意识增强,企图以经典诠释规范君权的神态跃然纸上。于仁宗晚年进入经筵的司马光,是一位长于辨析史料的学者,其学生范祖禹在《帝学》中的记录似可反证司马光不会不知道该事件的原始记载,但司马光之所以舍弃原始记载而信从石介,应该说是当下意识超越史实的结果。石介和司马光都以主观意图介入历史,并改革其诠释来表达他们自己应对当前的政治思想。这种意识正是我们在政治文化史与学术史上看到的,宋学强调士大夫主体担当的核心意识的源头。笔者认为,这种意识的产生,与经筵制度化、使得以儒家教育规训君主成为可能,有着直接的联系。正是因为在政治实践中,君臣关系发生了变化,才导致了观念上对君臣关系理解的变化。而经筵无疑是各类政治实践的重要组成部分。

本书第一、二章梳理了北宋经筵从萌芽到制度化的过程,阐述了它和北宋特殊的政治需求之间的关系。北宋经筵从萌芽到制度化,经历了太宗、真宗、仁宗三朝,如果我们把这三个时期泛经筵活动中的君臣关系作一个比较的话,可能会得到一些与《泰卦》解释模式变化相匹配的结论。

太宗作为极具权威的开国型君主,在躬自读书以表率文治的过程中,具有绝对主导优势。被任命为翰林侍读的吕文仲,是名副其实的“侍读”官,品秩低微,受命待诏,甚至有充当太宗耳食工具的可能,在这一场合中毫无权威可言。由真宗任命的翰林侍读学士杨徽之、夏侯峤,以及翰林侍讲学士邢昺,在身份特征上与太宗时期的吕文仲有了重大区别。杨徽之和夏侯峤都是真宗潜邸宫僚,邢昺则是真宗的说经师傅,自然不能把这些人的身份降低为陪读书童。杨徽之和夏侯峤在秘阁直庐轮值,以备真宗召对,其实是另一种形式的“翰苑夜值”。此时的翰林侍读学士,在功能上所起的主要是顾问作用。

从王朝史演进的一般规律看,上文所揭示的真宗与太宗对待儒臣的不同态度,其实体现了从开国之君到继体之君不得不有的变化。由于缺乏钦戡大难、纵身戎马的经历,一般来说,随着国家政治的逐渐平稳,继体之君相对于开国君主,所具备的个人权威会下降。君主由草创时期的权柄独操,也自然会过渡到君臣共治的行政格局。更何况宋仁宗继位时,只是一个14岁的孩童。

真宗晚年体弱,在让刘皇后协助处理政务之余,也开始培养太子处理政务的能力。于是资善堂又成为年仅十余岁的太子学习历练政务的场所。[6]而在这样的情况下,命宰臣“日赴资善堂侍皇太子讲读”,[7]则意味着人们认为,皇太子学习儒家经典的成绩和涵养德性的程度,将直接影响他是否有能力接管这个庞大的帝国。

基缘于此,当年方14的仁宗登上皇帝宝座后,他的首要任务,仍然是继续学习儒家经典,培养德性,以期通过这样的学习来掌握处置政务、管理国家的能力:

(仁宗)始御崇政殿西阁,召翰林侍讲学士孙奭、龙图阁直学士兼侍讲冯元讲《论语》,侍读学士李维、晏殊与焉。初,召双日御经筵。自是,虽只日亦召侍臣讲读。王曾以上新即位,宜近师儒,故令奭等入侍。上在经筵,或左右瞻瞩,或足敲踏床,则奭拱立不讲,体貌必庄,上亦为悚然改听。[8]

为了加大力度培训小皇帝,原先隔日听读的计划,被修改成日日听读。“经筵”这个词作为制度性专有名词,第一次出现在此时。

上段引文中,孙奭与仁宗之间的关系,以及孙奭对待仁宗的态度非常有趣。首先,孙奭的身份被明确界定为“师儒”,不但明显区别于吕文仲在太宗时期担任的侍读,也不同于真宗时期讲说经史、以备顾问的侍读、侍讲学士,他是以资深儒者的身份来担任皇帝的“师”。由于皇帝年幼,在当时人的预设观念中,小皇帝是否能真正成长为一名合格乃至优秀的帝国最高统治者,很大程度上取决于“师儒”们的教育成效。

虽然皇帝是比较特殊的学生,但这毕竟也是一对师生关系。所以当小皇帝调皮的时候,孙奭便有可能用严肃的态度配合师儒的身份对其进行威慑,使小皇帝“悚然改听”。儒家士大夫终于有机会将“师道”施诸于帝王,向王者传道授业。从表面上看,是仁宗的年齿幼小、需要学习给了儒家学者机会。实际上,这却是从太宗以来着力强调文治,帝王、皇子躬自读经研史以作表率带来的必然结果。经筵作为特殊的教育场合,为士大夫利用儒家观念引导帝王提供了制度性平台。

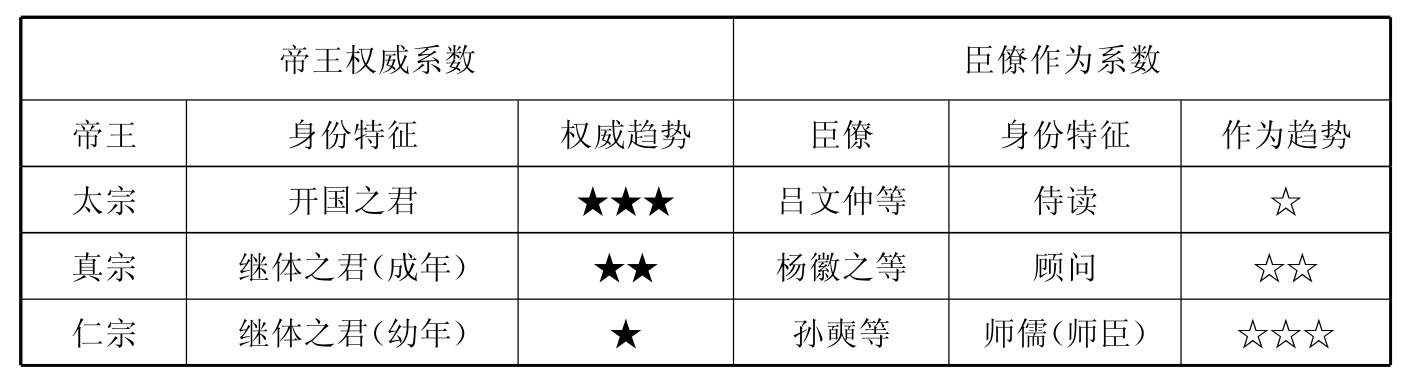

以北宋前期的泛经筵活动为线索,来考察参与这一活动的主体,即皇帝和讲读官,我们可以观察到君臣关系的变化。从横向来看,就经典解读而言,各个时期都有君臣之间权威分配比例的问题。太宗时期,皇帝占有绝对权威;真宗时期,君臣开始分享解释经典的权力;仁宗时期,尤其是早期,则是儒臣占有明显优势。故而从纵向来看,在泛经筵场合中,从太宗到仁宗,皇帝的权威在逐步递减,而儒臣的作为空间在逐步拓宽。为便于说明问题,我们把相关信息列成一张左右对称的表格,左边用以说明皇帝权威的变化状况,右边则体现儒臣作为状况的变化。

这虽然是从经筵活动中总结出的君臣关系的变化,但笔者以为可以将它视作北宋整体政治实践中的一个缩影。在这一君臣关系变化趋势中,作为宋代士大夫主体意识高涨的核心议题,即“师道”精神的张扬,才成为可能。而在经筵中,两次与彰显“师道”精神相关的坐讲之争,更是值得我们注意的内容。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。