德国古典哲学家黑格尔曾认为,东方没有哲学,东方的哲学蕴含在宗教里,因而,他把东方的宗教看成是哲学。黑格尔为自己的论断提供了如下理由:宗教追求普遍性的原则,哲学追求个体人格化的自由原则。在这一方面,古希腊和罗马时代的宗教与哲学是完全分离的,“个体性自由的原则进入了希腊人心中,尤其是进入了基督教徒心中,因此希腊的神灵被个体化并表现为人格的形态。反之,在东方那种主观性精神的因素并没有得到充分发挥;宗教的观念并没有个体(即人格——译者注)化,而是具有普遍观念的性格”[5]。因而,“普遍”这一固定性格,构成了东方文化精神特性中的基本特性:“上帝、自在自为者、永恒者,在东方大体上是在普遍性的意义下被理解,同样,个体对上帝的关系也是被理解为掩埋在普遍性里面的。在东方宗教中主要的情形就是,只有那唯一自在的本体才是真实的,个体若与自在自为者对立,则本身既不能有任何价值,也无法获得任何价值。只有与这个本体合而为一,它才有真正的价值。但与本体合而为一时,个体就停止其为主体[主体就停止其为意识],而消失于无意识之中了。”[6]黑格尔这段论述的精辟之处,在于他指出了作为东方文明的两个代表之一(另一个是印度)的中国文化精神构成的基本原则是“普遍”原则。普遍原则追求对共性秩序的建立,因而其必须前提是对个体自由原则的压制。

普遍性原则要求,任何个体必须与本体合而为一,才产生价值。个体与本体合而为一的前提,是个体必须自行消解其主体性,消解对主体的自觉意识。因而,个体与本体合而为一的最终代价,就是放弃对个体人格化的自由的追求,放弃对个体人格化的自由原则的坚守。

黑格尔所讲的“个体与本体合而为一”,其实就是梁启超先生所讲的“天人相与”和“天民相与”思想。

“天人相与”和“天民相与”思想,是一种具象主义的人事思想,而非一种万象之外的天宇思想。“各国之尊天者,常崇之于万有之外,而中国则常纳之于人事之中,此吾中华所特长也。”[7]梁启超此语可谓把握住了中国文化中“天人相与”和“天民相与”思想的实质。西方人尊崇天宇,是要探求自然现象之外的宇宙律令、自然法则、生命原理;相反,中国人尊崇天宇,总是将天宇幻化为人事图景,这个人事图景就是“天人相与”和“天民相与”。天人相与,就天宇与人君、天道与人道、自然与人事相互参与、相互感应、相互影响;天民相与,就天道与民道、天与民、自然与人事相互参与、相互感应、相互影响。具体地讲,天宇与人君、天道与人道、自然与人事的相互参与、相互感应、相互影响,就形成王道;天道与民道、自然与人事、君与民的相互参与、相互感应、相互影响,就形成民道。并且,“天人相与”与“天民相与”这二者之间的关系,是一种生成与被生成的关系,即王道启动、支配、调节民道;民道和王道的最后依据就是天道。所以梁启超先生才如此论道:“故中华建国,实始夏后。古代称黄族为华夏,为诸夏,皆纪念禹之功德,而用其名以代表国民也。其时政治思想,哲学思想,皆渐发生。《禹贡》之制度,《洪范》之理想,皆为三千年前精深博大之籍。自禹以后垂千年,黄族各部落并立,休养生息。逮于周初,中央集权之势益行,菁华渐集于京师。周公兼三王,作官礼。文王系《易》,而《诗》、《书》亦灿然大完,古代学术思想之精神条理,于是乎粗备。洎及春秋,渐并渐行,列国盟会征伐,交通益频数。南、北两思潮,渐相混合,磅礴郁积,将达极点。于是孔子生而全盛时代来矣。综观此时代之学术思想,实为我民族一切道德、法律、制度、学艺之源泉。约而论之,盖有三端:一曰天道,二曰人伦,三曰天人相与之际,是也。而其所以能构成此思想者,亦有二因:一曰由于天然者。盖其地理之现象,空界之状态,能使初民。对于上天,而生出种种之观念。二曰由于人为者。盖哲王先觉利导民族之特性,因而以天事比附人事以为群利也。”[8]

天道、王道、民道的整合表述,就是王道主义。王道主义是中国哲学思想的渊源,亦构成中国哲学之整体动力学方法的原生土壤和最终源泉。因为王道主义思想的产生要远远早于中国哲学的诞生。在前先秦时代,即传说中的三皇五帝和实际上的夏商周三代,王道主义是采取道德虚构的方式而产生。对王道主义予以道德虚构的原初形态,就是“神—人”具象。这一“神—人”具象不仅体现了人伦中心的认知理路,而且这种以人伦为中心的文化方向和价值取向,自然生成出以“神—王”为对象目标的道德典范虚构认知体系和方法论视域。

我们的古史里藏着许多偶像,而帝系所代表的是种族的偶像。……王制为政治的偶像,……道统是伦理的偶像。……经学是学术的偶像。……这四种偶像都建立在不自然的一元论上。本来语言风俗不同,祖先姓氏有别的民族,归于黄帝的一元论。本来随时改易的礼制,归于五德或三统的一元论。本来救世蔽应世变的纷纷之说,归于尧舜传心的一元论。本来性质思想不一致的典籍,归于孔子编写的一元论。这四种一元论又归于一,就是拿道统说来统一一切,使古代的帝王莫不传此道统,古代的礼制莫非古帝王的道的表现,而孔子的经更是这个道统的记载。有了这个坚实的一元论,于是我们的历史一切被其搅乱,我们的思想一切受其统治。[9]

顾颉刚先生对古史中虚构的“四偶像”说的揭示,甚为中肯。帝系偶像、王制偶像、道统偶像、经学偶像,此四者其实都源于以“使人成为手段”为准则所虚构的具象体系,将代表种族的帝系偶像、代表政治的王制偶像、代表伦理的道统偶像和代表学术的经学偶像,予以整合而生成中国上古文明的整体视域的,恰恰是整体动力学方法。这种整体动力学方法在上古时代通过“神—王”道德典范体系的虚构而得以完整的生成与运用。

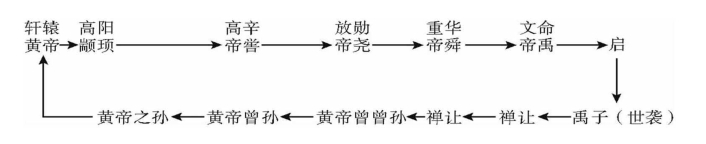

在中国上古文明中,对“神—王”道德典范体系的虚构,予以具象化的描述与定格,恰恰经历了三个阶段:一是“三皇”(燧人或女娲、伏羲、神农)具象阶段(《尚书大传》);二是五帝(黄帝、颛顼、帝喾、尧、舜)具象阶段(《大戴礼记》);三是三代(禹、汤、文、武、周公)具象阶段。“自黄帝至舜、禹,皆同姓而异其国号,以章明德。故黄帝为有熊,帝颛顼为高阳,帝喾为高辛,帝尧为陶唐,帝舜为有虞。帝禹为夏后,而别氏姓姒氏。契为商,姓子氏。弃为周,姓姬氏。”[10]这是司马迁对五帝谱系的简要概括。五帝谱系诞生于神农时代:神农氏世衰,诸侯相侵,轩辕“习用干戈”以为征,致使“诸侯咸来宾从”,唯有蚩尤暴而不从,同时炎帝虎视眈眈,因而,轩辕“修德振兵,治五气,艺五种,抚万民,度四方,教熊、罴、貔、貅、貙、虎”[11],先与炎帝三战于阪泉之野而得其志;尔后征师诸侯,与蚩尤战而擒杀其于涿鹿之野。诸侯咸尊轩辕为天子以代神农氏,是为黄帝。从黄帝始,建立起如下五帝谱系。

这是中国上古第一个完整的原初政统谱系。在这个原初政统谱系中,五帝同为一姓,这表明为中国的原初政统谱系是建立在同姓氏族基础上的,这为后来政统体系的进一步发展必以血缘宗法制度为奠基,提供了基本的路向。并且,在所虚构的五帝谱系中,黄帝、颛顼、帝喾之间均有直接的血缘关系,中间的尧、舜虽然中断了血缘纽带,采取推举—禅让方式,即通过众人推荐和实地践行考察来选择帝王。但血缘之于中国人来讲毕竟是个好东西,所以只持续两代的首领推举—禅让制度,又被禹所取消,他把联盟首领的宝座传给了自己的儿子启,这样,又续接起了这种血缘世袭为纽带的政统制度。

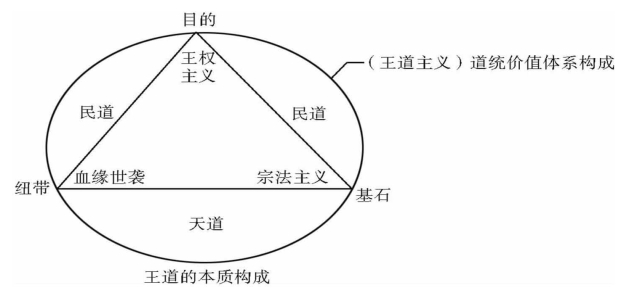

这一完整的政统谱系,在传说的虚构中得到建立,其后完整地保持几千年不衰,其根本秘密就是以血缘宗法为奠基石的王道主义。王道主义是以王道为目的,以民道为手段,以天道为依据。中国远古文化中以地土之象喻天宇之象的整体动力学方法,就是为帝王专制“顺天承意”提供最终依据的。帝王专制就是“顺天承意”,但这仅仅是前提;获得这个前提之后,还必须使其走向对“天意人间”的实现,这就必须以“民为邦本”。以民为邦本,就是必须推行“德唯善政,政在养民”的根本战略,其依据就是天命即是民意。“陶皋曰:‘都!在知人,在安民。’……安民则惠,黎民怀之。能哲而惠,何忧乎驩兜。”(《尚书·皋陶谟》)“天聪明,自我民聪明。天明畏,自我民明威。达于上下,敬哉有土。”(《尚书·皋陶谟》)“无偏无陂,遵王之义;无有作好,遵王之道;无有作恶,遵王之路;无偏无党,王道荡荡;无党无偏,王道平平;无反无侧,王道正直。……凡厥庶民,极之敷言,是训是行,以近天子之光。曰:天子作民父母,以为天下王。”(《尚书·洪范》)

概言之,王道主义的基本价值诉求和道德目标,就是以王道为目的,以民道为手段,以天道为依据。王道主义的本质内容是王权主义。王权主义的本质规定,恰恰是以血缘世袭为纽带的宗法主义。从根本上讲,中国文化学术的道统,实质就是正统,正统即是王道。民道和天道,只不过是王道的注释而已:民道注释了王道实现的手段、途径;天道注释了王道合法性的最终理由和根据。

这种以血缘世袭为纽带、以宗法主义为基石、以王权主义为内在目的的王道主义思想,由传说中的三皇耕地播种,在黄帝时代破土而生,经历颛顼、帝喾、尧、舜、禹的培植,夏、商的浇灌,最后为西周的文武王、尤其是周公的精心培育而得到发挥光大,并完备其体系。但西周衰落而导致了王道主义的分裂,这种分裂就是庄子在《天下篇》中所概括的“道术将为天下裂”[12]。庄子这里所讲的“道”,就是王道主义的道。王道主义的道,就是一种整体动力学的王权主义之道。这里所讲的“术”,就是王道主义的术。王道主义的术,就是这种整体动力学的方法论。这种整体动力学的方法论,就是用王权来启动王道、天道、民道,就是顺天承意和顺天达意,由天及地,然后由王及官再由官及民的自上而下的治理路子。几千年来,中国百姓家家正堂屋中所贡奉的“天地君亲师”牌位,最能说明这种由天及地、由君及官、由官及民的整体动力学思想,如何成为自上而下的统治方法。

周代后期,自平王东迁始,天下道术分裂,表明其整体动力学思想和方法遭受破坏。这种破坏力量来源于两个方面:一是诸侯们的野心,即意欲“挟天子以令诸侯”;二是社会化的自由氛围。客观论之,后者的生成恰恰由前者推动,因为诸侯们想坐大,都需要两个东西:一是富国强兵;二是治理国家使其能迅速兵强马壮的人才。先秦时期是中国历史上最自由的时期,这个时期不仅是人的个性自由,思想自由,更是言论自由、行动自由和择业、择主自由。自由始终是个人主义的,因而自由的社会始终是局部动力学的社会。

然而,以自由为动力而繁荣起来的先秦的学术思想,并没有开辟出像西方那样的局部动力学的社会道路。其根本原因是先秦的社会自由、人的自由、思想和学术的自由,是建立在王权衰落、诸侯们为争夺“挟天子以令诸侯”的野心这样一种时空背景下的,一旦这种时空背景消失了,这种自由就失去了相应的环境和应有的平台。换言之,先秦时代虽然是一个异常自由的时代,但这个自由的时代只是由时势所造成,而没有相应的历史根基和文化土壤。一旦这种时势因为秦对六国的统一而消失,整个自由社会也就终结,所有的社会自由都被扑灭。一度被压抑的王道主义整体动力学思想又重新构成社会的主导力量,并实在地展开为自上而下的统治方法论。

这种方法论通过秦始皇统一文字、统一货币、统一度量衡,推行“书同文、车同轨、行同伦”等制度方面的努力,来重建王道主义的整体动力学,这种整体动力学就是后来使帝国专制统治几千年不变的大一统方法论。

秦始皇所重建起来的大一统方法论,具体落实为刑罚之治的社会统治方法,这种大一统的社会统治方法被后世诬蔑为非人道的统治方法。因而,刘邦在新一轮血腥杀戮中夺得天下之后,将这种大一统方法权变为“无为而治”。但这仅仅是权宜之计,当新统治者们在杀戮后经过一番休生养息,绝不可能再纵容这种无为而治的统治方法,因为无为而治的统治方法在本质上是在放纵个体,放纵自由,是在推行局部动力学,这与既有的文化传统相悖离,更与实际的统治利益相违背。所以,汉武帝选择大一统的另一种模式,即“以德治国”和“以刑治民”的王权专制模式。这一双重统治模式有三个好处:一是君王可以完全地在德治的华丽外衣遮蔽下获得完全的自由。二是为君王治理官僚提供了一种为我所用的得心应手的武器,因为德治是一个橡皮筋,德治也是一个自由变幻的魔术箱。三是实现对治下百姓的最完善的统治,因为德治与刑治,刚好具象为“胡萝卜加大棒”。刑治这种“大棒”是为维护少数人的利益而治的方法,是一种特殊论的统治方法;德治这个“胡萝卜”是针对所有人而治的方法,是一种普遍论的统治方法。德治社会的普遍论方法,就是孝治天下。孝治天下是中国社会治理的普世化的实践操作方法,它有广狭两层含义,即狭义的孝治和广义的孝治:狭义的孝治即是以孝敬父母为治理国家的根本方略,通俗地讲,就是听父母的话,听父母的话,成为孝治天下的至高原则和方法,包括帝王也不例外。并且,孝治不仅是在父母生前要听话,要顺从父母的意志,而且父母死后更要遵从父母的意志,其具体方法就是如期祭祀,即祭祀父母,追念先祖,因而,祭祀构成了德治的最感人的具象图景。广义的孝治就是家家贡奉“天地君亲师”位,“天地君亲师”位,构成了大一统的德治主义全景具象图,即畏天地,忠皇帝,孝父母和官员(在中国的历史与现实中,官一直被视为是“父母官”),敬先生,此五者构成了孝治天下的完整表述,亦是大一统的德治方法的全方位实施。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。